家族で楽しむ駅弁の魅力:未就学児・小学生と一緒に味わう全国の駅弁30選

駅弁(駅で販売されるお弁当)は、旅の楽しみとして日本で古くから親しまれてきた文化です。特に小さなお子さんを連れた家族旅行では、ご当地ならではの味を楽しめる駅弁が旅の思い出を一層豊かにしてくれます。本記事では、駅弁文化の歴史と魅力から、購入や保存のポイント、未就学児~小学生の子どもと駅弁を楽しむ工夫までを網羅し、全国各地の名物駅弁30種類以上を個別に紹介します。旅行中はもちろん、自宅でも駅弁気分を味わえるアイデアもご提案します。家族みんなで駅弁を楽しむヒントが満載です。では早速、駅弁の世界へ出発しましょう!

駅弁文化の歴史と魅力

駅弁の始まりと歴史:駅弁の歴史は古く、明治時代の鉄道開通とともに始まったとされています。日本初の駅弁は1885年頃に宇都宮駅で販売されたと伝えられ、握り飯とたくあんという素朴な内容でした。その後、鉄道網の発達に伴い各地で趣向を凝らした駅弁が登場し、大正・昭和期にはご当地の名産を詰め込んだ**「幕の内弁当」**などが人気を博しました。駅弁は各地域の食文化や季節の味覚を反映し、旅人に土地の魅力を伝える役割を果たしてきたのです。

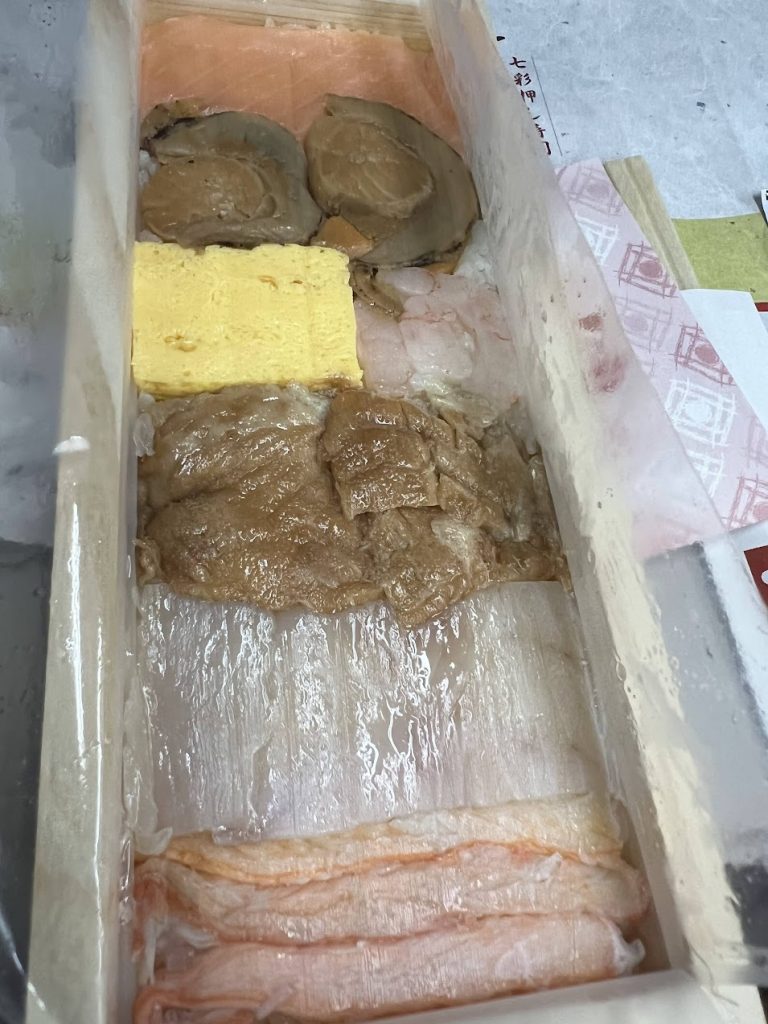

旅情を盛り上げる魅力:車窓を眺めながら駅弁を広げると、その土地ならではの香りと味が旅情を一層引き立てます。駅弁の入れ物や包装紙にも工夫が凝らされ、陶器の釜や経木の箱、掛け紙のデザインなどはコレクションしたくなるほど魅力的です。例えば陶器の釜に入った**「峠の釜めし」や、絵巻物のような掛け紙の駅弁は、食べ終わった後も記念に容器を持ち帰るファンがいるほどです。駅弁そのものが旅の記念品・文化品としての価値を持っており、大人はもちろん子どもにとってもワクワクする「宝箱」**のような存在でしょう。

郷土の味と四季の味覚:駅弁最大の魅力は、旅先にいながらにして郷土の名物料理を味わえる点です。東北の海の幸や九州の山の幸、関西の伝統料理など、その地域に行かないと食べられないような料理が一箱に凝縮されています。さらに季節限定の駅弁も多く、春には竹の子や桜をあしらった弁当、秋には松茸や栗を使った弁当など、四季折々の味覚を楽しめます。旬の食材を取り入れた駅弁は風味豊かで、旅のタイミングごとに違う味わいを提供してくれるため、リピーターとなるファンも少なくありません。

家族みんなで楽しめる:駅弁は大人の旅の楽しみというイメージがありますが、実は家族連れにも嬉しいポイントがたくさんあります。種類が豊富なので各自好みのものを選べますし、一つの駅弁におかずが色々入っているものも多いためシェアして楽しむこともできます。例えば、肉好きのお父さんは肉系駅弁、お母さんはヘルシー志向の野菜たっぷり弁当、子どもはキャラクター容器入りの可愛いお弁当と、それぞれが違う駅弁を買ってみんなで少しずつ味見し合うのも旅の醍醐味です。お弁当を開けるときの「わあ、これ美味しそう!」という家族の笑顔も、駅弁の魅力がもたらす素敵な瞬間でしょう。

駅弁を思い切り楽しむためのポイント

旅先やお出かけで駅弁を最大限楽しむために、押さえておきたいポイントをいくつか紹介します。購入場所から選び方、持ち運びのコツや食べるシチュエーションまで、事前に知っておくと便利です。

- 購入場所とタイミング:駅弁は鉄道駅の売店・専門店(駅ナカの「駅弁屋」など)で購入できます。主要なターミナル駅(東京駅や新大阪駅など)には全国の駅弁を集めた専門店があり、一度に数十種類から選べて便利です。ただし人気の駅弁はお昼前後に売り切れることも。乗車前に時間に余裕をもって購入するか、事前予約できる場合は予約しておくと確実です。また、駅だけでなく空港やサービスエリアで販売される「空弁」「速弁」も増えているので、旅の形態に合わせて利用しましょう。

- 駅弁の選び方:ラインナップを目の前にすると迷ってしまいますが、選ぶ楽しさも駅弁の醍醐味です。ポイントは土地の名物と季節限定です。その地域ならではの食材(例:北海道なら海鮮、仙台なら牛たん、神戸なら牛肉など)が入ったものはご当地感が味わえます。また「○○限定」「春限定」など期間限定の駅弁は旬の味覚が詰まっているので旅の思い出におすすめです。栄養バランスを気にするなら品目数の多い弁当(後述の「30品目バランス弁当」など)を、子ども優先なら見た目が楽しいキャラクター弁当を、といったように目的や好みに応じて選ぶのも良いでしょう。

- 保存と持ち運びのコツ:駅弁は基本的に出来立てをそのまま食べる前提ですが、列車の発車より早めに買った場合などは温度管理に注意しましょう。特に夏場は傷みやすいので、保冷バッグや冷却剤を併用すると安心です。一方、冬場で冷えきってしまったら電子レンジが使える宿泊先まで我慢するか、列車内販売でお茶を買って温かい飲み物と一緒に食べると体が冷えません。また、紐を引いて温める加熱式の駅弁(例:「牛たん弁当」のように付属の発熱剤で温められるもの)もありますので、温かく食べたい方はそうした商品を選ぶ手もあります。持ち運びの際は水平を保ち、中身が偏らないよう気を付けましょう。リュックに入れる場合は他の荷物で押しつぶさないよう上の方に載せてください。

- 食べるシチュエーション:駅弁と言えば列車の中で食べるイメージですが、楽しみ方はそれだけではありません。新幹線や特急列車の座席で広げる駅弁はもちろん格別ですが、公園や観光地のベンチで食べるのも開放感があっておすすめです。旅先での屋外ピクニックとして駅弁を活用したり、ホテルの部屋でご当地グルメを味わう手段にもなります。さらに、帰宅後に家族で買ってきた駅弁を食卓に並べれば、自宅にいながら旅行気分を味わえます。どんな場面でも、広げた瞬間にふわっと香る駅弁の匂いは周囲の興味を誘いますので、公共交通機関では周りへの配慮(匂いの強すぎるものは避ける、音を立てない等)も忘れずに。

以上のポイントを押さえておけば、どんな場所でも美味しく楽しく駅弁を味わえるでしょう。それでは次に、お子さんと一緒に駅弁を楽しむための工夫を見ていきます。

未就学児・小学生の子どもと駅弁を楽しむ工夫

小さな子ども連れで駅弁を楽しむ際は、内容や食べやすさにちょっとした工夫をしてあげると、子どもにとっても良い思い出になります。以下に、子どもと駅弁を楽しむためのヒントやおすすめ駅弁を紹介します。

- 子どもが喜ぶ見た目と容器:まず、見た目のインパクトは重要です。未就学児くらいの小さなお子さんには、新幹線やキャラクターの特製容器に入った駅弁がおすすめです。例えば、新幹線を模したお弁当箱に入った**「はやぶさ弁当」や「こまち弁当」**、黄色いドクターイエローや人気キャラクターとコラボした駅弁などは、列車好き・キャラ好きの子どもなら大興奮間違いなしでしょう。こういった駅弁は食べ終わった後の容器を持ち帰っておもちゃにできます。旅の後もおままごとやプラレール遊びに登場させて、思い出を反芻できるのも嬉しいポイントです。

- 子ども向けの味付け:駅弁には魚の酢飯や漬物、山菜など大人向けの味も多いですが、子どもには少しハードルが高い場合も。そんな時はお子様ランチ風のおかずが入った駅弁を選びましょう。具体的には、ハンバーグ、唐揚げ、ウインナー、卵焼き、ナポリタンなど、子どもが好きなメニューが詰まったものが理想です。幸い、多くの新幹線キャラクター弁当は中身もお子様ランチ的な内容になっています(ケチャップ味のチキンライスに旗が刺さっていたりします)。また、ソースや味付けが極端に辛くないかもチェックし、辛子や山葵は別添なら取り除いてあげると安心です。

- 分け合って食べる工夫:一つの駅弁を親子でシェアする場合、子どもにとって大きすぎるおかずはあらかじめ小さく切っておくと食べやすくなります。プラスチックの子ども用スプーンやフォークを持参すると、電車内でもこぼさず食べさせやすいでしょう。逆に、兄弟がいてそれぞれに駅弁を買う場合は、お互いのおかずを交換してみるのも良い経験です。「一口ちょうだい」「これ美味しいよ」と会話が弾めば、旅がさらに楽しくなります。ただし、電車内では食べこぼしに気を付け、食べ終わった容器やゴミはきちんと片付けるよう子どもと一緒に教え合う機会にもしてください。

- 駅弁を通じて学びに繋げる:駅弁にはその土地の文化や歴史が詰まっています。子どもと一緒に駅弁を楽しむ際には、「このお魚は北海道でとれたんだって」「このお弁当は○○年前から売っているらしいよ」などとプチ豆知識を話してあげるのもいいでしょう。子どもが興味を示したら、パッケージに書かれた説明文を読んで聞かせてあげたり、「次はこの場所に行ってみようか」と話を広げたりすることで、食育や地理の勉強にもなります。駅弁の掛け紙にイラスト地図や物語が描いてある場合もあるので、一緒に眺めて解説してあげると、旅と食の両面で学びが深まります。

以上の工夫を凝らせば、未就学児や小学生の子どもでも駅弁タイムを安全に楽しく過ごせます。続いて、いよいよ全国各地のおすすめ駅弁を地域ごとに30種類以上ご紹介します。子どもと楽しみたい駅弁も交えていますので、旅行プランの参考にしてください。

全国のおすすめ駅弁30選:地域別ガイド

日本全国には数えきれないほどの駅弁がありますが、その中から家族連れに特におすすめしたいものを地域別にピックアップしました。各駅弁の魅力、味わい、子どもと楽しむポイントを交えながら紹介します。

北海道・東北地方の駅名物

いかめし(北海道)

北海道を代表する駅弁の一つ「いかめし」は、函館本線森駅発祥のロングセラー駅弁です。柔らかく煮たスルメイカの中に甘辛く炊いたもち米ご飯を詰めており、一見地味ですが噛むほどにイカと醤油だしの旨味が広がります。小ぶりなイカが2杯ほど入って手頃なサイズなので、子どもでも手で持ってかぶりつきやすく、おやつ感覚で楽しめます。冷めても美味しい工夫がされているため、列車旅のお供にぴったりで、北海道旅行の思い出にその素朴な味わいが刻まれるでしょう。

牛たん弁当(宮城県)

東北・宮城の名物といえば牛たん。仙台駅の「牛たん弁当」は厚切りの牛たん焼きをメインに、ご飯の上に乗った定番駅弁です。特徴的なのは、紐を引くと加熱剤の作用で中身が温まる加熱式容器を採用していること。温かい状態で食べる牛たんは香ばしくジューシーで、大人はもちろん肉好きなお子さんにも人気です。付け合わせに南蛮味噌や漬物も入っており、ご飯がどんどん進みます。「できたて熱々を食べられる」という驚きの体験も含め、旅先で子どもにぜひ体験させてあげたい駅弁です。

金華さば棒寿司(宮城県)

宮城県石巻沖で獲れるブランド鯖「金華さば」を使った贅沢な棒寿司の駅弁です。脂が乗った肉厚の〆鯖が押し寿司状に大ぶりにカットされていて、鯖好きにはたまらない逸品。酢飯とのバランスも良く、噛めば鯖の旨味が口いっぱいに広がります。やや大人向けの渋い味ですが、小学生くらいでお寿司が好きな子なら美味しく食べられるでしょう。1本で食べ応えがありシェアもしやすいので、家族で一切れずつ味見するのもおすすめです。高級感があり、お祝い気分の旅や新幹線内でちょっと贅沢したいときに選びたい駅弁です。

東北福興弁当(東北6県)

「福興(ふっこう)弁当」は東日本大震災からの復興を願って企画された東北6県合同の幕の内駅弁シリーズです。定期的に内容を変えながら販売されており、第1弾は2011年に登場、以降2025年には第13弾まで発売されています。各県自慢の食材が少しずつ盛り込まれ、例えばホタテの煮物(青森)やウニの炊き込みご飯(岩手)、笹かまぼこ(宮城)、玉こんにゃく(山形)、稲庭うどん(秋田)、牛肉煮(福島)など東北の恵みが一箱に凝縮。彩り豊かで栄養バランスも良く、大人はもちろん色々なおかずを試したい子どもにも向いています。「これは〇〇県の料理だよ」と話しながら食べれば、親子で東北旅行している気分に浸れるでしょう。収益の一部が復興支援に繋がる側面もあり、味わいと社会貢献がセットになった心温まる駅弁です。

はやぶさ子ども用弁当(東北新幹線)

東北新幹線の人気車両E5系「はやぶさ」を模したお子様向け駅弁です。緑色のシャープな新幹線フォルムの容器はインパクト抜群で、駅で見つけた子どもは思わず「欲しい!」とせがむことでしょう。中身はハンバーグ、唐揚げ、ウインナー、卵焼き、ケチャップ味のチキンライスなど、典型的なお子様ランチ風メニューが詰まっています。デザートにフルーツやゼリーが入ることもあり、子どもが飽きずに完食できる構成です。旅行中にこれを買えば、新幹線に乗りながら新幹線のお弁当を食べるという子どもにとって最高に楽しいシチュエーションが実現します。食べ終わった後の容器は持ち帰って、家でもおもちゃ入れやおままごと道具として活躍します。

関東地方(首都圏)の駅弁

30品目バランス弁当(東京駅ほか)

東京駅の駅弁専門店で常に上位にランクインする人気弁当が、この「30品目バランス弁当」です。名前の通り30種類もの食材をバランスよく詰め込んだヘルシー志向のお弁当で、彩り豊かな副菜が少しずつ楽しめます。煮物、菜の花のおひたし、鶏肉の和風マスタード焼き、湯葉あんかけ、野菜入り玉子焼き等々、和洋中様々なおかずが6つに仕切られた箱にぎっしり。野菜もたっぷり摂れるので、「旅行中は栄養が偏りがち…」というお母さんにも嬉しい内容です。味付けは出汁の旨味を活かした優しい薄味中心で、お子さんでも食べやすいでしょう。ボリュームもしっかりあるので親子でシェアしても良し、「少しずつ色んなものを食べたい」欲張りなニーズにも応えてくれる万能駅弁です。

やわらかヒレかつサンド(東京駅ほか)

電車の中でも手軽に食べやすいと評判なのが、このヒレかつサンド。JR東日本系列の駅弁屋が製造している商品で、冷めても柔らかい三元豚のヒレカツを使用しています。ふわふわの食パンに挟まれたカツは、リンゴや野菜の甘みを効かせた特製とんかつソースが染みてジューシー。厚みがありながら驚くほど噛み切りやすく、お年寄りから子どもまで食べやすい工夫がされています。1パックに3切れ程度入り、小腹を満たすのにちょうど良い量です。朝早い列車で朝食代わりにする人も多く、また揺れる車内でもこぼしにくいので幼児に持たせても安心。数量限定の日もある人気商品なので、売り場で見かけたら早めにゲットすると良いでしょう。

日本橋幕之内弁当(東京都)

老舗仕出し弁当屋「日本ばし大増」が手掛ける王道の幕の内弁当です。江戸の台所・日本橋をテーマにしており、「旅の始まりは今も昔も日本橋」というコンセプトで作られました。主菜の銀鮭塩焼きを中心に、海老天ぷら、浅利の佃煮、きのこと小松菜の胡麻和え、あんかけ豆腐、出汁巻玉子など、和食の粋を集めた品々が詰まっています。幕の内弁当の三種の神器といわれる「卵焼き・かまぼこ・焼き魚」が揃い、見た目にも華やかです。味付けは上品で、特に煮物類には江戸前の伝統の味が感じられます。子どもには渋いかな?と思いきや、玉子焼きのほのかな甘みや海老天の香ばしさなど、意外と子どもにも好評なおかずが多いです。二段重ね容器のタイプもあり、家族旅行でちょっと贅沢なお弁当を…という時に選べば、みんなで少しずつつまみながら江戸の味を楽しめるでしょう。

東京駅開業110周年記念弁当(東京都)

2024年に東京駅が開業110周年を迎えた際に発売された期間限定の記念駅弁です。東京駅の駅員さんと駅弁会社が共同開発したという特別な弁当で、東京都およびJR東日本エリア各新幹線終着駅のある県の名物を詰め込んでいるのが特徴です。中身はまさに東日本各地の美味しいもの尽くしで、例えば東京の郷土料理である深川めし(アサリの炊き込みご飯)、秋田のじゅんさい入りもずく酢、山形のだし豆腐、青森ニンニクを効かせた牛バラ肉玉ねぎ炒め、新潟の鮭イクラ、宮城の笹かまぼこ…など一箱で東日本グルメ巡りができます。おかずの種類が非常に多く、まさに「駅弁のデパート」と呼ぶにふさわしい豪華さで、大人は懐かしい味に、子どもは珍しい料理に出会えるワクワク感があります。掛け紙も東京駅の赤レンガ駅舎をあしらった記念ロゴ入りで、旅の記念品としても価値ありです。現在は販売期間を終了していますが、周年記念ごとに類似の企画駅弁が登場することがあるので、タイミングが合えばぜひチェックしてみてください。

崎陽軒のシウマイ弁当(神奈川県)

関東を代表する駅弁と言えば、横浜名物「崎陽軒のシウマイ弁当」を外すことはできません。昭和29年(1954年)発売の超ロングセラーで、今なお毎日多くの人に愛されています。ご飯の上には黒ゴマと小梅、おかずには崎陽軒自慢の冷めても美味しい昔ながらのシウマイ(焼売)が5個。このシウマイ、豚肉と干し帆立の旨味がぎゅっと詰まった一口サイズで、付属の醤油入れ「ひょうちゃん」に入った醤油をちょんと付けて食べると最高です。他にもマグロの照り焼き、かまぼこ、玉子焼き、筍煮、唐揚げ、そして甘味として杏(あんず)のシロップ漬けが一粒という構成。大人には懐かしく、子どもには少しレトロに感じられるかもしれませんが、逆に新鮮な昭和の味として楽しめるでしょう。ご飯が進むおかずばかりで、ボリュームも適量。親子でシウマイの取り合いにならないよう、食いしん坊の子にはシウマイ追加購入も検討しても良いかもしれませんね。

まい泉のヒレかつサンド(東京都)

東京・表参道のとんかつ専門店「まい泉」が作るカツサンドは、駅弁売場でも不動の人気を誇る定番品です。しっとり柔らかなヒレかつを砂糖醤油ベースの甘めのソースで絡め、耳を落とした食パンで挟んだ一口サイズのサンドイッチが8切れほど入っています。冷めていてもカツが柔らかくパンもしっとりキメ細かいのがまい泉クオリティ。小さなお子さんでも手で持って食べやすく、ソースが服に垂れる心配も少ないので、移動中のおやつや軽食にもぴったりです。老若男女に愛される安定の美味しさで、旅行の朝食や夜食にも重宝します。例えば、新幹線の時間が早朝で駅弁屋が開いていなくても、前日に買っておいたまい泉カツサンドを翌朝食べる、といった楽しみ方もできます(要冷蔵)。一家みんなが満足する間違いない味なので、「迷ったらコレを買え」と言われるくらい信頼のお弁当です。

肉の万世 特製カツサンド(東京都)

こちらも東京発のカツサンドで、秋葉原の老舗ステーキハウス「肉の万世」が提供しています。分厚いとんかつが特徴で、まい泉よりも食べ応えを求める向きに人気です。サクッと揚がったカツにほんのり辛口のソースが染み、キャベツも挟まれてボリューム満点。それでいてヒレ肉使用のため柔らかく、お肉の旨みがダイレクトに味わえます。万世のカツサンドは個包装の1切れ売りからボックス詰めまでサイズ展開があり、必要な量だけ買えるのも便利です。部活帰りの学生や食べ盛りの子どもにはがっつり系のおやつとして、またビールのお供にしたいお父さんにも好評です。同じく万世シリーズではハンバーグサンドやメンチカツサンドも駅で買えることがあり、ファミリーで食べ比べるのも楽しそうです。

国技館やきとり(東京都)

東京・両国の国技館で焼かれる炭火焼き鳥をパック詰めにした異色の駅弁(おつまみ)です。お弁当というより総菜に近いですが、その人気から東京駅の駅弁店でもよく見かけます。内容は、タレ味の焼き鳥(もも肉、つくね、皮など数種類)と塩味の焼き鳥が盛り合わせになっており、さらに名物の国技館焼き鳥の缶詰がセットになっている場合もあります。温かいご飯は付いていないので、例えばおにぎりと一緒に買って焼き鳥丼風にして食べるのも一案です。甘辛ダレの香ばしい匂いは食欲をそそり、大人はビールのつまみに最高。子どもも濃いめの味でご飯が進むでしょう。硬い串に刺さったままだと危ないので、小さい子には串から外して取り分けてあげてください。相撲観戦気分でワイワイつまめば、列車内が即席居酒屋(?)に早変わりするかもしれません。

築地カイセン丼(東京都)

東京駅構内「築地カイセンノドン」というお店が販売する、本格海鮮丼タイプの駅弁です。築地の魚河岸で30年腕を振るった目利きが選んだ新鮮魚介を惜しみなく使い、マグロやウニ、イクラ、季節の白身魚などが宝石箱のように敷き詰められています。人気の「まぐろづくし丼」や「築地わくわく丼」は見た目も豪華で、駅ナカとは思えないクオリティ。価格帯はやや高めですが、その分満足感は抜群です。生もの中心なので購入後できるだけ早く食べる必要がありますが、新幹線に乗り込んですぐいただくお寿司屋さん顔負けの海鮮丼は、旅の贅沢として一度経験する価値ありです。子どもでお刺身好きなら一緒に楽しめますが、苦手な場合は炙りサーモン丼や海老天丼など火が通ったメニューもあるので安心。家族でシェアして、「ウニはパパに、イクラは僕が」と譲り合うのも微笑ましい光景です。

TOUBEI カップデリ弁当(東京都)

東京駅グランスタにある「TOUBEI(トウベイ)」は、一風変わったスタイルの駅弁ショップです。ミニカップに入ったおかずやご飯を自分でチョイスして組み合わせるカスタム駅弁が楽しめます。ラインナップは日替わり含めて9種類ほどあり、例えば「海の三色カップ(鮭ハラス・イクラ・蟹ほぐしのせご飯)」「たこめしカップ」「サーモンカツ」「だし巻き玉子と煮物」など少量サイズのお惣菜カップがずらり。お好みの3~4個を選んで専用ボックスに詰めれば、自分だけの駅弁の完成です。少食な子どもには1つだけ、色々試したい家族は複数買ってシェアとフレキシブル。見た目も小さなカップが並んで可愛らしく、写真映えもします。「今日はあまりがっつり食べられないけど少しずつつまみたい」という時や、子どもに色んな味を経験させたい時などにピッタリの新しい駅弁スタイルです。

中部・甲信越地方の駅弁

峠の釜めし(群馬県)

駅弁界の伝説的人気を誇る「峠の釜めし」は、碓氷峠の麓・横川駅(群馬県)の名物駅弁です。素焼きの丸い釜(土鍋)に炊き込みご飯と山の幸が盛り付けられており、蓋を開けると湯気と共に懐かしいお出汁の香りが漂います。ご飯には鶏肉や椎茸の旨味が染み、上には栗の甘露煮、杏子、うずら卵、牛蒡、タケノコ、紅生姜など彩り豊かな具材が乗っています。一つ一つが味わい深く、食べ進めるうちに色々な風味に出会えるのが楽しいポイントです。陶器の容器は保温性があり、冷めにくいのも嬉しいところ。子どもにはやわらかな鶏肉や栗が好まれますし、量が多い場合は家族で取り分けてもOKです。食べ終えた容器は持ち帰って、自宅で鉢植えや小物入れに再利用する方も多いです。親から子へ、世代を超えて愛される駅弁としてぜひ家族旅行で味わってみてください。

益田のますのすし(富山県)

北陸・富山の代表駅弁「ますのすし」は、駅弁ランキングの常連でもある押し寿司系のお弁当です。木のわっぱ容器の中に、香りの良い竹の葉に包まれた円形の寿司がまるごと一枚入っています。酢飯の上に敷き詰められているのは鮮やかな桜色の鱒(マス)の切り身。程よい酸味と鱒の甘みが絶妙で、シンプルながら奥深い味わいです。食べるときは専用のプラスチックナイフでケーキのようにカットして取り分けます。この過程もユニークで、子どもと一緒に切り分ければ「大きいピザみたい!」と盛り上がること請け合いです。保存がきくのでお土産として持ち帰る人も多いですが、旅の移動中に輪切りのお寿司を豪快にほおばるのもオツなもの。北陸新幹線の車窓に広がる田園風景を眺めつつ、伝統の味に舌鼓を打てば、日本の旅情をしみじみ感じられるでしょう。

ひっぱりだこ飯(兵庫県)

新神戸駅など関西圏で販売されている「ひっぱりだこ飯」は、その見た目のインパクトで有名な駅弁です。蛸壺(タコつぼ)を模した茶色い陶器の器に、タコの旨煮がゴロゴロ入った炊き込みご飯が詰まっています。さらに柔らかい真ダコの足、穴子、椎茸、山菜、うずら卵、紅生姜など具沢山で、タコ好きにはたまらない内容。コリコリした食感と甘辛い出汁の染みたご飯の相性が抜群で、箸が止まらなくなる美味しさです。付属の楊枝でタコを“ひっぱり”出して食べる様子からこの名前が付いたとか。子どもにとってはタコ壺型の器が珍しく、食べ終わった後は貯金箱やペン立てにできそう、とお土産的な魅力もあります。ボリュームはそれほど多くないので、小学生くらいなら一人でぺろりと平らげるかもしれません。関西旅行の際はぜひ手に取ってみてください。

鯛めし(愛媛県)

瀬戸内海に面する愛媛・宇和島などで親しまれている鯛めしを再現した駅弁です。地域によってスタイルが異なりますが、一般的な駅弁版「鯛めし」は、ふっくら炊いた鯛の身をご飯に混ぜ込んだ炊き込みご飯形式。錦糸卵や海苔、大葉などがトッピングされ、ほのかに柚子の香りを利かせているものもあります。上品な薄味で鯛の旨みを堪能でき、胃にもたれないため旅先で疲れた胃にも優しいお弁当です。魚の骨が入っていないので子どもでも安心して食べられ、「お魚嫌い」克服のきっかけにもなるかもしれません。愛媛では生の鯛刺身を卵とタレに絡めて熱々ご飯に乗せるスタイルの鯛めしも有名ですが、駅弁では衛生上そちらは難しいため、加熱済みでも風味豊かな炊き込みタイプが定番となっています。瀬戸内の穏やかな海を眺めながら味わえば、その土地の風土まで感じられる逸品です。

倉敷小町(岡山県)

岡山県・倉敷の美観地区をテーマに作られた二段重ねの駅弁です。白壁の蔵屋敷をイメージしたパッケージに収められ、中身は上段がおかず、下段がご飯という構成になっています。瀬戸内名物のタコ飯と、しらすと青菜を混ぜ込んだご飯の二種類が下段に詰められ、一度で二度おいしい趣向。上段には旬の焼き魚(春なら鰆の柚庵焼きなど)、鶏の唐揚げや天ぷら、ママカリ(サッパの酢漬け)といった岡山らしいおかずが彩りよく並びます。さらに甘めのだし巻玉子や煮物、そして倉敷銘菓の塩羊羹がデザートに入る季節もあり、和洋折衷のバラエティが楽しいお弁当です。少しずつ味が違うので子どもも飽きずに食べ進められ、「次はどれ食べようか?」と会話が弾みます。見た目も上品で、旅行中のちょっと贅沢なランチに最適。倉敷観光の気分を盛り上げてくれる、ご当地愛あふれる駅弁です。

六福季節弁当(季節限定)

名前に「福」が付く縁起の良い季節限定駅弁で、販売地域によって内容が変わる企画弁当です。春夏秋冬、その季節の旬食材や行事にちなんだおかずを6種類盛り込んでおり、一例として春版では桜海老ご飯、筍の木の芽和え、菜の花のお浸し、桜餅などが詰められていました。夏は鰻や枝豆、秋は栗やきのこ、冬は蟹や牡蠣など、季節ごとに**「六つの福(美味)」**を楽しめる趣向です。彩りが美しく、目でも季節を感じられるため、大人には風流さが嬉しい駅弁です。子どもにとっても行楽シーズンのお弁当に季節感があると、「今は○○の季節なんだね」と自然を意識するきっかけになるかもしれません。数量限定のことが多いレアな駅弁ですが、見かけたらぜひ親子で季節の恵みを味わってみてください。

九州地方の駅弁

博多名物かしわめし(福岡県)

九州・博多の伝統駅弁「かしわめし」は、甘辛く煮込んだ鶏肉そぼろをご飯に混ぜ込んだものに錦糸卵や海苔を乗せたシンプルなお弁当です。昭和30年代まで博多駅で販売されていた名物ですが、一時姿を消し、その後「博多寿改良軒」という駅弁屋さんが旧寿軒のレシピを元に復刻しました。茶飯に染みた鶏の旨味と生姜の香り、そして彩りの卵と海苔が三位一体となり、素朴ながら奥深い味わいです。脂っこくないので子どもでもパクパク食べられ、お弁当箱に敷き詰められた見た目が美しいので食欲もそそります。現在では博多駅だけでなく小倉駅など九州各地で販売されることもあり、世代を超えて愛され続けています。飾らない郷土の味こそ、旅の記憶に長く残るもの。ぜひ親子で博多の昔ながらの味を楽しんでみてください。

焼鳥弁当(博多寿改良軒・福岡県)

先述のかしわめしを復活させた博多寿改良軒が、新たな看板商品として2021年に発売したのが「焼鳥弁当」です。九州・福岡は鶏肉消費量が全国有数で、焼き鳥文化も盛ん。そんな背景から生まれたこの駅弁は、醤油味の炊き込みご飯の上に4種類の焼き鳥串が所狭しと並んでいます。串にはタレ味の鶏皮、タレ味のもも肉、タレ味の手作りつくね、そして**塩味のせせり(首肉)**が刺さっており、さらにうずら卵とぎんなん串も添えられています。付属の秘伝の追いダレをかければ、一層ジューシーで香ばしい味わいに。ピリッと七味を振ればビールが欲しくなる大人の味ですが、甘辛ダレの焼鳥は子どもにも人気です。ただ串が尖って危ないので、小さい子には親が外して食べさせてください。博多駅のほか広島駅などでも売られており、ご当地の垣根を超えて親しまれている新世代駅弁です。「居酒屋のぞみ」の異名もあるユニークな一品を、旅のお供にいかがでしょう。

鹿児島黒豚とんかつ弁当(鹿児島県)

南九州の名産である黒豚のとんかつが主役の駅弁です。鹿児島中央駅などで販売され、厚切りの黒豚ロースカツに特製ソースをたっぷりかけ、ご飯とキャベツとともに詰め込んであります。黒豚は旨味と脂身の甘さが特徴で、冷めても柔らかくジューシーさが保たれています。付け合わせにさつま揚げや漬物など鹿児島らしいおかずも入り、ボリューム満点ながら飽きのこない構成です。肉好きのお子さんなら歓喜すること間違いなしですが、かなり食べ応えがあるため、小さい子は家族とシェアすると良いでしょう。南国ムードあふれるデザインの掛け紙も目を引き、旅情をそそります。新幹線「つばめ」に乗りながら頬張れば、九州縦断の旅も一層思い出深いものになるはずです。

長崎角煮めし(長崎県)

異国情緒漂う長崎の名物料理「豚の角煮」をメインにした駅弁です。とろとろに煮込まれた豚の角煮(長崎卓袱料理の東坡肉=トンポーロー)をご飯に乗せ、煮玉子や高野豆腐、べっこう色に煮含めた野菜などが添えられています。角煮は脂が染み出すほど柔らかく甘辛い味付けで、ご飯との相性も抜群。噛まなくても口の中でほろほろ崩れるので、小さな子どもやお年寄りにも食べやすいです。ボリュームは控えめながら満足感が高く、旅のランチというよりはご当地の名物料理を少量ずつ味わうといった趣き。長崎本線の列車旅で景色を眺めつつ頂けば、心も体もほっこり温まります。洋食や中華の影響も受けた長崎ならではの味を、駅弁という形で手軽に楽しめるのは嬉しいですね。

ドクターイエローお子様ランチ弁当(東海道新幹線)

東海道新幹線を走る黄色い新幹線・ドクターイエロー(新幹線電気軌道総合試験車)を象った容器に入った子ども向け駅弁です。鉄道ファンの子ならずとも目を輝かせるであろう鮮やかな黄色の電車型ボックスは、蓋を開けると夢のようなおかずがぎっしり。定番のチキンライスの上に薄焼き卵を敷いた「線路」を模したご飯、ハンバーグ、エビフライ、タコさんウインナー、ポテト、ブロッコリーと、まさにレストランのお子様ランチのような内容です。別添でプチゼリーやフルーツなどデザートが付くこともあり、子どもの満足度は高いです。東海道新幹線沿線の主要駅や車内販売で手に入る限定商品で、見つけたらラッキー。走る姿を見ることはあまりないレア車両なだけに、そのお弁当をゲットした時の子どもの笑顔はプライスレスです。旅が終わっても容器を飾っておけば、いい思い出話のタネになるでしょう。

500系ハローキティ新幹線弁当(山陽新幹線)

JR西日本の山陽新幹線で走る「ハローキティ新幹線」を模したキャラクター駅弁も、ファミリーに人気です。ピンク色の500系新幹線型容器に、ハローキティの顔型にくり抜いたハンバーグや星形ナゲット、パステルカラーのご飯など、こちらもキュートなお子様ランチ風メニューが詰まっています。女の子を中心にキティちゃん好きな子にはたまらない一品で、新大阪駅や博多駅など限定の販売。味付けはマイルドで食べやすく、安全面にも配慮してか柔らかいおかずが中心です。兄弟で「はやぶさ弁当」と「ハローキティ弁当」をそれぞれ買って仲良く食べたりすれば、新幹線旅が一段と楽しくなります。大人もつい写真を撮りたくなる可愛さで、SNS映えも抜群です。

以上、各地域の特色豊かな駅弁を30種類以上ご紹介しました。この他にも紹介しきれない名物駅弁が全国には数多く存在します。それぞれの駅弁にその土地の物語があり、味わいがあります。家族旅行の際はぜひ色々な駅弁にチャレンジしてみてください。

駅弁をテーマにした旅の楽しみ方

駅弁そのものを目的に旅を計画してみるのも一興です。例えば、**「駅弁大会めぐりの旅」**はいかがでしょうか。毎年冬にデパートなどで開催される「全国駅弁大会」では、日本全国の駅弁が一堂に会します。家族で出かけて珍しい駅弁をテイクアウトし、自宅で駅弁パーティーを開くのも楽しいイベントになります。また、各地の鉄道イベントや観光キャンペーンで限定駅弁が販売されることもあるので、それを目当てに出かけるのも良いでしょう。

「駅弁ロード旅行」という発想もあります。車やバイクでドライブ旅行をしながら、途中の駅やサービスエリアで駅弁を購入し、ご当地グルメを食べ歩くスタイルです。鉄道利用に限らず、ドライブの休憩に駅弁を取り入れることで、旅の食事が一気に充実します。子どもと一緒に「次はどこの駅弁を食べようか?」と地図を広げて相談すれば、旅のプランニング自体がわくわくする時間になるでしょう。さらに、一部の鉄道では駅弁付きの観光列車も運行されています。観光列車に乗って沿線名物駅弁を味わうツアーは人気が高く、家族の思い出づくりにも最適です。

旅先で気に入った駅弁に出会ったら、その容器や掛け紙をとっておくのもおすすめです。帰宅後にそれらを見返しながら旅のアルバムに挟んだり、ノートに駅弁のラベルを貼って「駅弁記録帳」を作ったりすると、後から見返して話が弾みます。お子さんにとっては自由研究の題材にもなり、旅の振り返りと学びを兼ねることもできます。

自宅で駅弁を再現する楽しみ

旅から戻ってもしばらく駅弁ロス…そんな時は、自宅で駅弁風のメニューを再現して楽しんでみましょう。いくつかアイデアをご紹介します。

駅弁お取り寄せ:最近はインターネットで駅弁をお取り寄せできるサービスも増えています。冷凍やチルドで届く駅弁を解凍・温め直して食べれば、自宅にいながら全国グルメ巡りが可能です。旅先で買えなかった幻の駅弁に家族で舌鼓を打つのもいいですね。

駅弁リメイク料理:旅先で食べた駅弁の味をヒントに、おかずを家庭料理で再現してみましょう。例えば、「峠の釜めし」が忘れられなければ土鍋で炊き込みご飯を作り、素焼きの小鉢によそって雰囲気を出す、「牛たん弁当」風に厚めの牛タンを焼いて発熱容器の代わりにホットプレートで温めながら食べる、など工夫できます。お子さんと一緒に「あの駅弁の味付けはこんな感じだったね」と試行錯誤するのも楽しいプロセスです。

駅弁ごっこ:家庭のキッチンで「駅弁屋さんごっこ」をするのもおすすめです。家族でいくつかのお弁当を用意し、テーブルに並べて販売風にしてみます。子どもがお店屋さん役になり、「いらっしゃいませ~○○弁当いかがですか~」と売り子になりきってもらいましょう。大人がお客さん役で「このお弁当は何が入ってますか?」なんて聞きながら買う真似をすると、大盛り上がりします。出来合いのお惣菜を詰めるだけでも十分雰囲気は出ますし、包装紙を工夫してオリジナル駅弁を作ってみるのも創造的です。

思い出駅弁パーティー:家族旅行で集めた駅弁の容器や掛け紙、写真などをテーブルに飾り、話に花を咲かせながら料理を楽しむ会を開きましょう。その際、各自お気に入りの駅弁にちなんだ料理を一品作って持ち寄るルールにすると面白いです。例えば、パパはシウマイ弁当風にシュウマイを蒸す、ママは海鮮丼風サラダを作る、子どもはキャラ弁風おにぎりを作る、など。テーマは駅弁だけど内容は自由なパーティーなら、創作意欲も湧いて家族全員がホスト役になれます。

自宅で駅弁を再現することで、旅の余韻を長く楽しむことができます。駅弁は単なる食事ではなく旅そのもの。家庭にそのエッセンスを持ち帰って、日常の中で非日常のワクワク感を味わいましょう。

おわりに

駅弁には、日本各地の風土・歴史・季節の物語が詰まっており、家族で楽しむ旅行に彩りを添える最高のエンターテインメントです。未就学児から大人まで、それぞれの視点で味わい方があり、一つの駅弁が何倍もの喜びをもたらしてくれます。ぜひ次の旅では、今回ご紹介した駅弁たちを参考に、ご家族で「次はどれを食べようか?」と選ぶ時間も楽しんでみてください。車内で駅弁の包みを開ける瞬間、湯気と共に広がる笑顔は旅の最高の思い出になることでしょう。旅先でもお家でも、みんなで駅弁の魅力を存分に味わってください。楽しい旅と美味しい駅弁に、行ってらっしゃい!

| 池袋サンシャインシティで子どもと楽しむ完全ガイド |

| イギリス観光のおすすめスポット50選!一生に一度は行きたい |

| バーミヤンは子連れに最適!埼玉エリアの魅力と活用ガイド |

| 【2025年最新版】長野県の0歳の子供におすすめ遊び場10選!親子で楽しめるスポットをご紹介 |

| 東京の桜名所スポット20選 |