【東京近郊ファミリー必見】板橋区立教育科学館の楽しみ方ガイド – 子どもと学べる科学体験のすべて

東京近郊で子どもと一緒にお出かけできる科学スポットをお探しなら、板橋区立教育科学館がおすすめです。無料で入館でき、未就学児から小学生まで楽しめる展示やプラネタリウムが充実したこの科学館は、親子で遊びながら学べる絶好のスポット。この記事では、板橋区立教育科学館の魅力と楽しみ方を徹底紹介します。常設展示の見どころからプラネタリウム鑑賞のコツ、季節ごとのイベント情報、親子の学びポイント、年齢別のおすすめプラン、ファミリー向け設備や周辺スポットまで、20,000文字超の長文にわたり詳しく解説!これを読めば、初めて訪れる方もリピーターの方も、子どもと一緒に科学館を120%楽しむことができます。

それではさっそく、板橋区立教育科学館の魅力に迫っていきましょう!

板橋区立教育科学館とは?子連れファミリーに嬉しいポイント

板橋区立教育科学館は、東京都板橋区常盤台にある区立の科学館です。東武東上線・上板橋駅から徒歩5分ほどの住宅街に位置し、アクセスしやすい立地が魅力。1988年の開館以来、地域の子どもたちの科学教育を支えてきた歴史ある施設で、現在でも多くのファミリーに親しまれています。

最大の特徴は入館料が無料であること。誰でも気軽に立ち寄れて、本格的な科学体験ができるコストパフォーマンス抜群のスポットです(※プラネタリウムのみ観覧料が必要ですが、大人350円・高校生以下120円とお手頃です)。小さなお子さん連れでも「とりあえず行ってみよう!」と気軽に訪問できるのは嬉しいですね。

館内は地下1階から地上2階まであり、各フロアごとに楽しみがあります。地下1階には体験型の「科学展示室」、1階には迫力の「プラネタリウム」とエントランスロビー、2階には工作実験室やパソコン室など「各種教室」のスペースがあります。展示室では日常生活に関わる科学をテーマにした遊び心たっぷりの仕掛けが満載。プラネタリウムでは季節に合わせた星空や宇宙の話を、生解説や映像で楽しめます。また週末を中心に科学実験ショーやワークショップ、プログラミング教室などのイベントも多数開催され、年間を通じていつ訪れても新しい発見があります。

小学生はもちろん、未就学児から楽しめる工夫が随所に凝らされているのもポイントです。展示物はボタンを押したり体を動かしたりできる体験型ばかりなので、小さな子どもでも思わず夢中に。実際に3歳前後のお子さんでも十分に遊べたという声もあり、「まだ小さいから難しいかな…?」と心配なパパママも安心です。さらに館内はベビーカーで回遊可能で、おむつ替えシート付きの広いトイレや授乳もできるスペースがあるなどファミリーに優しい設備も整っています。

それでは次章から、各コンテンツの詳細と楽しみ方を具体的に見ていきましょう。

常設展示で遊びながら科学体験!地下科学展示室の見どころ

板橋区立教育科学館のハイライトの一つが、地下1階「科学展示室」に広がる常設展示です。ここには身近な科学をテーマに、子どもが体を動かしながら遊べる体験型展示が20種類以上も揃っています。単なるパネル展示ではなく、実際にボタンを押したりハンドルを回したりして操作できるインタラクティブな仕掛けが満載なので、子どもたちはゲーム感覚で科学原理に触れることができます。

【見どころ1】本物の恐竜化石がお出迎え!ロビーのトリケラトプスとエドモントサウルス

地下展示室へ向かう前に、まず入口ロビーで恐竜好きキッズ大興奮のスポットがあります。なんと、本物の恐竜の化石がドーンと展示されているのです!入口正面には、三本角で有名なトリケラトプスの頭骨の実物化石が鎮座しています。その迫力ある大きさとリアルな質感に、子どもはもちろん大人も思わず「本物!?」と目を見張ることでしょう。さらにその隣には、エドモントサウルス(ハドロサウルス類)の後脚の化石も展示。頭骨や脚の化石を間近で観察できる機会は貴重で、恐竜博物館以外でこれだけ立派な実物が見られる科学館は都内でも珍しいです。化石にはクリーニングがしっかり施されており、首の付け根の骨の形状など細部まで観察できます。「恐竜ってどれくらい大きかったの?」と子どもと一緒に想像を膨らませながら見るのも楽しいですね。

またロビーには大きな水槽もあり、色とりどりの熱帯魚たちが泳いでいます。科学館に入ってすぐに生きた魚が見られるので、小さなお子さんの心も掴みやすいポイントです。「今日はどんなお魚がいるかな?」と覗き込んでみましょう。

【見どころ2】遊びながら学べる体験装置いろいろ

地下の展示室に降りると、そこは子どもたちの科学の遊び場!フロアには所狭しとユニークな体験装置が並んでいます。以下、特に人気の展示をいくつかピックアップして紹介します。

足踏み発電で街を動かそう!

床に設置されたペダルを子どもが一生懸命ふみふみ踏むと…蓄電されてミニチュアの街の模型の電車や車が動き出します!自分の足の力で街に明かりが灯り、乗り物が走る様子は子どもにとって爽快そのもの。「電気を作るってこういうことなんだ!」と遊びながら発電のしくみを学べます。みんながチャレンジしたがる人気コーナーで、順番待ちになることも。

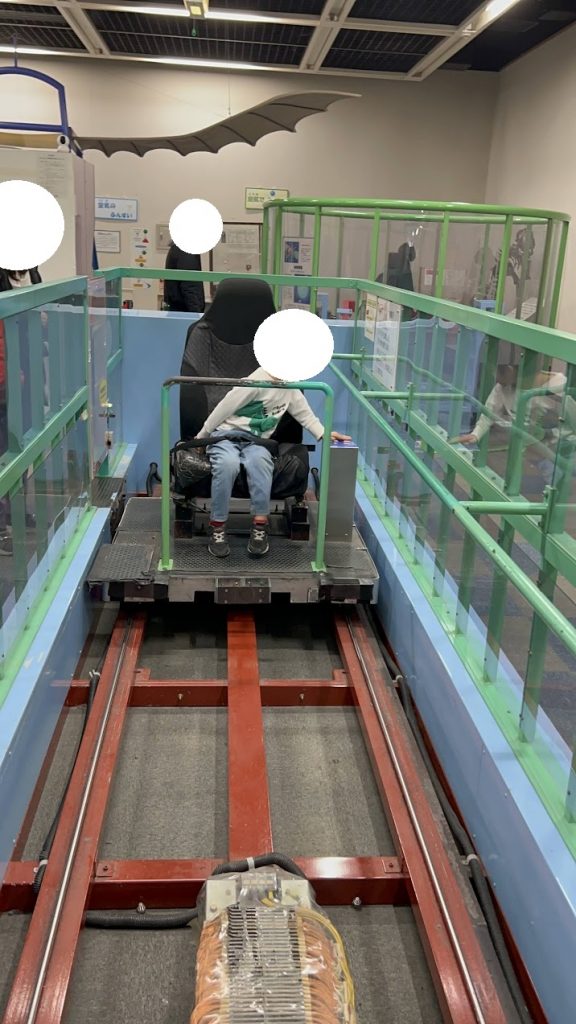

リニアモーターカー体験

近未来の乗り物であるリニアモーターカーの原理を体感できる装置もあります。ボタン操作や仕組み模型で、磁石の力で車両が浮いて進む様子を見られ、「どうして浮くの?」と不思議に思った子に親が仕組みを教えてあげる絶好の学びに。新幹線や電車好きの子なら必見です。

車の運転シミュレーター

ハンドルとペダル付きの運転シミュレーターでは、ゲーム感覚で車の操作を体験できます。モニターに映る道路をハンドル操作で曲がったり、ペダルでブレーキを踏んだりと、本物さながらのドライブに子どもは大興奮。「免許取りたい!」なんて声も飛び出すかも?遊びながら交通ルールや車の仕組みに興味を持つきっかけにもなりそうです。

からだのしくみ発見コーナー

大きな人体模型のパネルがあって、各部にボタンが付いています。ボタンを押すと心臓や胃腸など対応する臓器が光り、体の中でどんな働きをしているかがわかる仕組み。例えば食べ物が入ると食道・胃・腸へと光が流れていき、最後はうんちとして出るところまでしっかり再現!子どもたちは大喜びでボタンを押しまくり、「これがおなか!」「ここが心臓だね!」と自分の体に置き換えて学べます。排泄まで表現するリアルさに思わず笑ってしまいますが、楽しみながら人体の構造を理解できる秀逸な展示です。

錯覚体験コーナー

鏡や光を使った**目の錯覚(オプティカル・イリュージョン)**の装置も複数あります。立体的に見える不思議な絵や、鏡に映ったものが消えたり分身したりする仕掛けに「なんで?!」とビックリ。子どもだけでなく大人も「へぇ~!」と感心してしまうこと請け合いです。「どうしてそう見えるんだろう?」と親子で考えてみると、光や視覚の性質について理解が深まります。

電気と磁石のふしぎ

ハンドルをクルクル回すとコイルに電気が溜まり、ランプが点灯する手回し発電や、電磁石の力で重い物を持ち上げる体験など、エネルギー変換や磁力を実感できるコーナーもあります。目に見えない電気が実際の動きや光になる瞬間を体験して、「磁石ってすごい!」「電気が貯まった!」と子どもたちは大興奮。理科の授業で習う内容につながる展示も多く、小学生が行けば「学校でやった実験だ!」と知識の定着にも役立ちます。

地震体験装置

地震の揺れを体験できる装置もあり、防災教育の一環として人気です。小さな揺れから震度◯級の大きな揺れまで段階的に再現でき、建物の模型が揺れる様子を通して「地震のときはこうなるんだ…」と実感できます。大人にとっても教訓になる展示で、親子で地震が起きたらどうするか話し合うきっかけにもなりそうです。

アマチュア無線コーナー

館内にはアマチュア無線の設備もあり、展示室で無線通信について学べます。実際に通信機に触れてみたり、無線で交信する体験イベント(詳細は後述)も開催されます。「CQ、CQ…」なんてコールサインを発して世界の誰かとつながるワクワクは、デジタル世代の子にも新鮮でしょう。

これらはほんの一部で、他にもさまざまなジャンルの展示が所狭しと並んでいます。科学館というよりも室内アスレチックやゲームセンターのような感覚で、子どもたちは遊び込んでしまうこと間違いなし!実際に「面白すぎて子どもが帰りたがらなかった」というエピソードもよく聞きます。親としては「ここって無料でいいの?」と感じてしまうほど充実した内容ですよ。

【見どころ3】2階で昆虫標本や生きた生き物にも出会える

地下展示室を満喫したら、2階の展示コーナーものぞいてみましょう。2階の廊下沿いには、世界各地の昆虫標本がずらりと並んでいます。カブトムシ・クワガタをはじめ、色鮮やかなチョウの標本や珍しい海外の昆虫標本まで多数展示され、虫好きの子にはたまらない空間です。「こんなにたくさんの種類のチョウがいるんだ!」「このクワガタ、角が長いね」など図鑑さながらのコレクションを目の当たりにできます。

さらに2階には生体の展示もあります。ガラスケースにはノコノコ歩くリクガメ(陸亀)が飼育されていたり、可愛らしいヒョウモントカゲモドキ(ヤモリの仲間)がいたりと、小さな動物たちを観察できます。「科学館に来たらカメさんにも会えた!」と子どもたちは喜んでくれるでしょう。動物園ほど大規模ではありませんが、生き物との触れ合いも用意されているのは嬉しい驚きです。

標本と生体展示を通じて、生物の多様性や生き物への興味関心を育むことができます。「この虫知ってる?」「カメさん何食べるのかな?」など親子の会話も弾みます。

常設展示を楽しむコツ

常設展示フロアを存分に楽しむために、いくつか知っておきたいポイントがあります。

- 平日午前は地下展示室がクローズ:科学館の開館時間は朝9:00ですが、地下の科学展示室は平日の場合13:00からしか利用できません(※土日祝や夏休み等の長期休み期間は9:00から開放)。これは学校団体利用やスタッフ準備の関係によるものです。平日午前中に行くと展示室が閉まっているので、もし未就学児連れで平日に訪問する場合は午後から行くか、午前中はプラネタリウム鑑賞やロビー展示を見て過ごすよう計画しましょう。

- 混雑時は順番待ちも:人気の体験装置は、特に週末や長期休みには順番待ちになることがあります。例えば足踏み発電や運転シミュレーターは常に子どもが群がる人気コーナー。譲り合いながら体験しましょう。館内スタッフの方が整理券を配ったり声かけしてくれることもあります。混んでいる時でも焦らず、展示室は比較的広いので空いている装置から遊ぶと良いでしょう。

- すべてを回りきれなくてもOK:展示物の数が多いため、子どものペースで遊んでいると1~2時間では全て体験しきれないかもしれません。でも大丈夫!無料なので「また来ればいいや」と気楽に構えましょう。子どもはお気に入りのコーナーに何度も戻りたがることもあります。同じ装置でも年齢が上がれば理解の深まり方も変わるので、何度訪れても新しい発見があります。

存分に遊んだら、適宜2階の休憩スペースやロビーで一息つくのもおすすめです。次の章では、もう一つの目玉であるプラネタリウムについて紹介します。

迫力満点!親子で楽しむプラネタリウム鑑賞ガイド

科学館1階にあるプラネタリウムも、ぜひ体験してほしいコンテンツです。直径18mのドーム天井に映し出される満天の星空は圧巻で、大人も子どもも宇宙の神秘に引き込まれます。ここではプラネタリウムの基本情報やプログラム内容、子連れで鑑賞する際のポイントをまとめます。

プラネタリウム基本情報と料金

板橋区立教育科学館のプラネタリウムは、水平型ドームと呼ばれる形式で、ドーム全体が客席から360度見渡せる構造です。座席数は約197席あり、ゆったり全席自由席で好きな場所に座れます(後述の幼児向けプログラム時は定員をやや少なく165名程度に制限される場合があります)。星の投影には光学式プラネタリウム投影機が使われ、肉眼で見える約6.5等星までの恒星をなんと8,500個も映し出すことが可能。都会では決して見ることのできない満天の星を再現できる本格的な設備です。

料金は1プログラムあたり大人350円、2歳~高校生120円と非常にリーズナブル(2歳未満は無料)。しかも未就学児とその保護者が対象の特定プログラムは無料で観覧できます。公立の施設ならではの優しい価格設定なので、気軽に何度でも利用できるのが嬉しいですね。当日朝9:00から観覧券が販売開始され、事前予約は不要です(先着順・定員制)。人気回は満席になることもあるため、後述する混雑対策を参考に、早めにチケットを入手すると良いでしょう。

プログラム内容:一般投影・ファミリー向け番組・キッズプログラム

板橋区立教育科学館のプラネタリウムでは、主に以下のような種類のプログラムが上映されています。

-

一般向け投影(生解説プログラム)

プラネタリウム専門スタッフが全編生解説で星空を案内してくれる本格的プログラム。所要時間は約50分で、その日の夜に板橋の空から見える星座や天文トピックについて、解説員の方が星空を映しながらわかりやすくお話ししてくれます。季節ごとにテーマが替わり、例えば「春の星座めぐり」「夏の大三角と天の川」といった内容です。投影機が映し出すリアルな星空と、生の解説だからこその臨場感で、まるで夜空の下にいるかのような感覚に包まれます。星や宇宙が好きな小学生はもちろん、大人にも大人気のプログラムです。 -

プラネタリウム番組(星空解説+アニメ番組)

家族向けのコラボストーリー番組も随時上映されています。前半約15~20分はスタッフによる星座案内などのミニ解説があり、後半約20分は人気キャラクターやテーマに沿った映像番組が上映される構成(全体で約30~40分)。例えば過去には子どもに人気のアニメ「はなかっぱ」と星空がコラボした回や、電車キャラクターの「チャギントン」と宇宙の物語が融合した回、国民的キャラ「クレヨンしんちゃん」と星のお話など、多彩なラインナップが登場しています。星空解説と物語映像が組み合わさることで、小さな子でも飽きずに楽しめる工夫がされています。アニメキャラが出ることで幼児でもグッと引き込まれ、親子で笑ったり驚いたりしながら鑑賞できます。「プラネタリウムデビューはここだった!」という子も多く、ファミリーに人気のプログラムです。 -

キッズプラネタリウム(幼児向け番組)

未就学の小さなお子様向けに特化したキッズプログラムも定期的に上映されています。内容は星にちなんだメルヘンなお話が中心で、投影時間は約30分と短め。例えば2025年春には「アリスのふしぎな星空めぐり」という、童話のアリスが星空の世界を冒険する物語が上映されました。かわいいキャラクターが登場し、お歌やファンタジー要素たっぷりで幼児でも最後まで楽しめる構成です(※このキッズプログラムでは専門的な星空解説はあえて省いてあります)。対象は親子向けで、未就学児は保護者同伴が必須ですが、小学生なら一人でも鑑賞OKとなっています。参加費は無料・チケット不要で、開始時刻の10分前にプラネタリウム入口へ直接並べば入場できます(先着順定員165名程度)。毎週決まった曜日・時間に定期上映されており、内容は年度ごとに新作に切り替わります。幼児にプラネタリウムを経験させたいときにピッタリのプログラムで、「暗い場所でも静かにできるかな?」といったデビュー前の心配も、子どもが好きなキャラクターのお話ならクリアしやすいでしょう。 -

特別投影・イベント

上記レギュラー番組以外にも、不定期で特別プログラムが企画されます。たとえば「プラネタリウムコンサート」と称して、生演奏の音楽と星空を組み合わせたイベント(年数回開催)、満月や皆既月食など天文現象に合わせた特別投影、「ヒーリングプラネタリウム」といったリラクゼーション音楽付きのプログラムなど、多彩な試みが行われています。また月に一度ほど**「星を見る会」**という天体観望会もあり、プラネタリウム解説の後に隣接する平和公園で実際の星空を望遠鏡で観察する催しも人気です(天候により中止の場合あり、事前申込制)。これらイベントは開催日程が限られるため、興味がある方は公式サイトのイベント情報をチェックしてみてください。

プログラムは時期によって変更されますが、平日は1日2回、土日祝は1日4~5回ほどの投影が行われています(※夏休みなど長期休み期間は特別スケジュール)。例えば日曜・祝日なら朝10時台にキッズプログラム、その後11時台・13時台・15時台に一般向けやアニメ番組がある…という具合です。上映スケジュールは月替わりで設定されており、館内配布のチラシや公式サイトで確認できます。いずれにせよ、行った日に複数回鑑賞することも可能なので、時間に余裕があれば異なるプログラムをハシゴしてみるのもオススメです。

小さな子どもとプラネタリウムを楽しむコツ

「うちの子はまだ小さいけど、プラネタリウム大丈夫かな?」と心配な保護者の方向けに、子連れで快適に鑑賞するためのポイントをいくつかご紹介します。

- 暗さと静けさに慣れさせておく: プラネタリウムは上映中は館内が真っ暗になり静寂に包まれます。普段から照明を落とした寝室で星型ライトをつけてみるなど、暗闇に対する恐怖心を和らげておくとよいでしょう。また「お話中は静かにしようね」と事前にお子さんとお約束しておきましょう。館のスタッフいわく、「暗闇を怖がらない」「お話中おとなしくできる」なら幼児でも大丈夫とのことでした。

- 座席選びは出口に近い場所を: 全席自由ですが、小さなお子さん連れの場合は扉近くや通路側の席に座るのがおすすめです。万が一途中で泣き出したり怖がった場合、すぐに退席しやすいからです。ただし一度退場すると再入場はできませんのでご注意を。スタッフの方も子連れには扉近くの席を案内してくれることがあります。心配な方は開場時(開始10分前)に早めに並び、出入口寄りの席を確保しましょう。

- 子どもに合わせたプログラムを選ぶ: 前述のように幼児~低学年向けの番組が用意されています。初めてならキッズプラネタリウムやアニメ番組付きプログラムから挑戦すると良いでしょう。上映時間も短めでキャッチーな内容のため、子どもも飽きずに楽しめるはずです。逆に小学校中学年以上で星座や宇宙に興味が出てきた子には、生解説でじっくり星空を学べる一般向け投影が刺激になるでしょう。お子さんの年齢と関心に合ったプログラムを選んであげてください。

- 上映中のマナー: プラネタリウム内では飲食禁止で、光の出る機器(スマホやゲーム機など)は使用できません。上映中の写真・動画撮影も不可です。暗い中で光を出すと周囲の迷惑になりますので、大人も子どももスマホはマナーモードにしてバッグにしまいましょう。静かな環境づくりに協力することで、みんなが快適に星空に浸れます。

- チケットと混雑対策: 無料のキッズプログラム以外はチケット購入が必要です。土日や特別番組は開始直前に満席で入れないこともあります。希望の回がある場合は、開館直後の朝9:00にチケットカウンターで購入しておくと安心です。また各回の入替時に列ができますので、開場時間(開始10分前)の少し前にはプラネタリウム前で待機しておくとスムーズに入場できます。特に人気アニメ番組の回は家族連れで混み合うので、早め行動を心がけましょう。

これらのポイントを押さえておけば、小さな子どもでもプラネタリウムデビューはきっとうまくいきます。スタッフの方々も子連れには理解がありますし、「静かにできて偉かったね!」と終演後に褒めてあげれば子どもも自信につながるでしょう。満天の星や宇宙のお話は、子どもの想像力や夢を大きく育んでくれるはずです。

季節ごとのイベント&ワークショップが満載!いつ行っても新発見

常設展示とプラネタリウムだけでも大満足な科学館ですが、実は年間を通して様々なイベントや教室が開催されていることをご存知でしょうか?板橋区立教育科学館では、子どもの科学への興味をさらに広げるべく、季節ごと・週ごとに趣向を凝らした企画が盛りだくさん。ここでは主なイベント・ワークショップについて紹介します。「今度行くとき何か特別なイベントやってないかな?」とチェックすると、思わぬお楽しみに出会えるかもしれません。

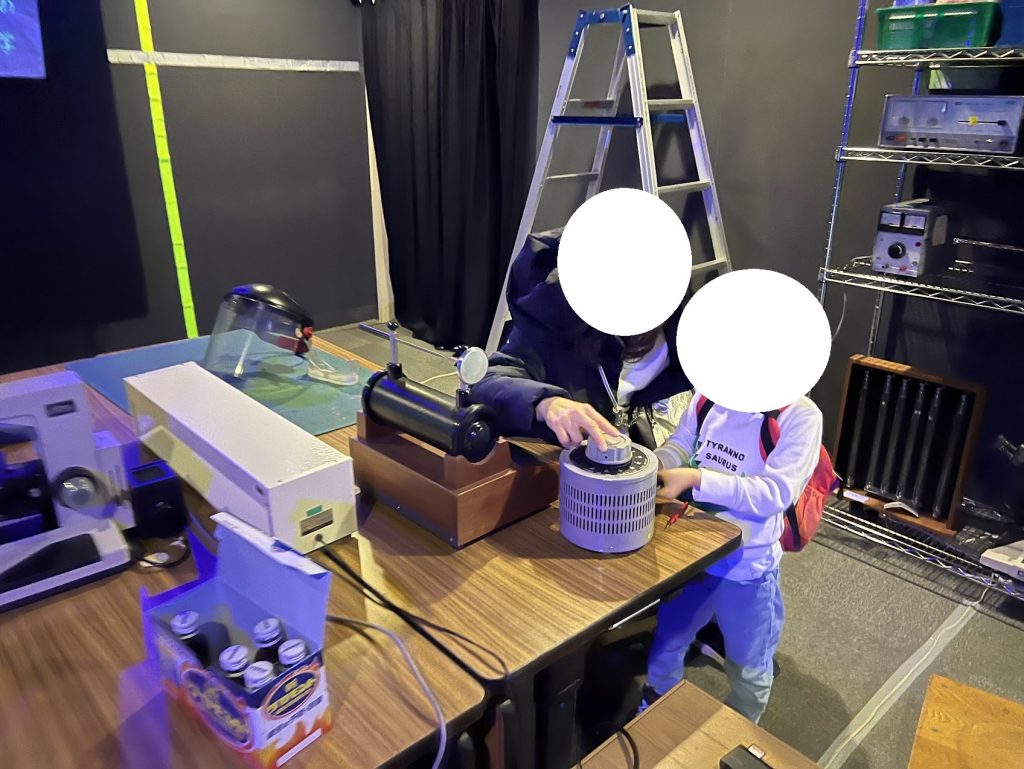

サイエンスショー&実験イベント

週末や長期休みには、科学館スタッフや外部講師によるサイエンスショーが開催されることがあります。例えば夏休み期間の3日間にわたり「サイエンスショーまつり」と題して毎日複数回の実験ショーが行われたり、三連休に合わせて**「火山実験フェスティバル」**が開催されたりと、大掛かりな実験イベントも実施されています。

過去の実験ショーの例では、「溶けるふしぎな石で遊ぼう!」というテーマで、塩酸に石灰石を入れて泡が出る化学反応を見せる実験が行われました。実験室のような部屋に子どもたちと保護者が集まり、目の前で「シュワシュワ」と石が溶けていく様子に「わぁ!」と歓声が上がります。スタッフが「わかる人~?」と子どもに問いかけながら進めてくれるので、参加型で楽しめるのが魅力です。実際に本物の塩酸や石灰石を使った迫力ある化学実験に、子どもたちは目を輝かせ、「本で見たことある反応だ!」と興味津々でした。アニメ『Dr.STONE』で知ったという子も、本物の薬品を前に大興奮。こうしたサイエンスショーは無料または安価で参加でき、予約不要・先着順の場合が多いです(人気の場合は整理券制の場合も)。

他にも**「空気砲で遊ぼう」「光のふしぎ実験」**など、その日限りのミニ実験イベントが随時企画されます。タイミングが合えば、展示を見る合間にショーを鑑賞するのもおすすめです。科学館のイベントカレンダーや公式SNSで情報発信されているので要チェック!

科学教室・工作ワークショップ

板橋区立教育科学館では、主に小学生以上を対象とした科学教室や工作ワークショップも定期開催されています。これは事前申込制のものが多く、実験室や創作室で少人数で行われる本格的な教室です。

例えば、春休みには**「手づくりヘッドホンを作ろう」という科学工作教室が開かれ、ペットボトルや牛乳パックを材料に実際に音楽が聴けるヘッドホン作りに挑戦しました。大手企業(ソニー)から講師を招いてのワークショップで、親子で協力して工作し、電子工作の仕組みも学べる充実の内容でした。また、夏休みには「発明体験ワークショップ」**と称して、プログラミングや工作で「未来の発明」のタネを考えるイベントも開催。小中学生が自由研究さながらに創意工夫する場となり、夏休みの思い出づくり&自由研究のヒントにもなっています。

工作系イベントでは他にも、「缶バッジづくり」や「紙飛行機教室」など気軽なプログラムもあります。2024年夏休み期間中には、毎日午後に**「缶バッチづくり」**コーナーが開設され、恐竜(ティラノサウルスやトリケラトプス)、ウニ、クワガタなど好きなイラストを選んで自分だけの缶バッジを作れるとあって、多くの親子で賑わいました。できあがったバッジはその場で持ち帰れるので、科学館訪問の記念にもぴったりですね。

プログラミング教室

時代のニーズに合わせ、プログラミング体験教室も人気イベントの一つです。科学館と教育系企業が共同で開発したカリキュラムで、ブロックロボット教材「KOOV」を使ったプログラミング講座や、ソニーのMESHを使って館内展示を動かすプログラムに挑戦する「プ科部(プログラミングで科学館をもっと面白くする部)」など、ユニークな企画が開催されています。小学校高学年~中学生が対象のものが多いですが、初心者歓迎の回もあるため興味がある子はチャレンジしてみると良いでしょう。プログラミング教室は予約が競争になることもある人気プログラムです。

季節の特別展・コラボイベント

板橋区立教育科学館では、期間限定の特別展示やユニークなテーマイベントも実施されます。例えば2024年夏には企画展「ウニコレ!?」と題し、ウニ(海胆)にスポットを当てた展示が行われました。それに合わせて、**「ウニ☆フェス」**というユニークな祭典も開催。ウニ好きのクリエイターによるブース出展、オリジナルカードゲーム「UNI」の体験、ウニに関するサイエンストークショー(題して「メゾン・ド・ウニ ~ウニの巣穴の小宇宙をのぞく~」)など、ウニ尽くしの二日間となり話題を呼びました。生きたウニやヒトデに触れるワークショップも行われ、子どもたちは実物の棘皮動物に大興奮。「ウニが砂にもぐるのってこうやるんだ!」「ヒトデを裏返すとどうなる?」といった実験を通じて、生き物の体のつくりを学ぶ貴重な機会となりました。

他にも天文分野では、**「ISSと交信しよう」**という夢のある企画も。こちらは抽選応募制で選ばれた中高生が、事前学習を経て実際に国際宇宙ステーションの宇宙飛行士とアマチュア無線で交信するという本格的なプログラムです。2025年にはNASAのプログラムに科学館が応募・採択され、宇宙飛行士と英語で交信するイベントが予定されています。参加しなくとも一般公開される可能性があり、成功すればニュースになるかもしれません。

さらに地域ならではの面白い取り組みとして、プラネタリウムとアイドルのコラボも。板橋区出身のアイドル・CUTEIPAIまゆちゃんと一緒に子どもダンサーを募集し、プラネタリウムコンサートでパフォーマンスする「キッズダンサーズ育成プロジェクト」なるものも企画されました。科学館でアイドルダンス?と驚きますが、これも子どもたちの表現活動を応援するユニークなイベントです。

定期開催ラボ&子育てサロン

科学館では毎週・毎月定例のラボ活動も開かれています。例えば**「虫ラボ」は毎月第2・第4水曜日の午後に開催され、昆虫に関する展示や観察を自由に楽しめます(予約不要、出入り自由)。昆虫標本の作製体験や、飼育中の虫の観察など、虫好きキッズにはたまらない時間です。また毎月第2・第4日曜日には「クワちゃんラボ」**と称して、クワガタムシなど甲虫類にフォーカスした開放イベントもあります。夏場には採集したカブトムシ・クワガタの飼育相談なんかもできるかもしれません。

そして特筆したいのが、未就学児と親のためのサロン「licolicoらぼ(りこりこラボ)」です。2023年にスタートしたこの取り組みは、0歳から参加できる子育て世代向け科学イベント。毎週木曜日の午前中(10:30~12:00)に開催されており、予約不要・出入り自由で、赤ちゃんや幼児と保護者が気軽に集まれる場となっています。内容は季節の行事にちなんだ簡単な工作やミニ実験、絵本の読み聞かせなど。その場にいる地域のママスタッフ(“りーちゃんママ”)とおしゃべりしつつ、親子でゆったり科学遊びを楽しめます。例えば2月には紙コップで作るおひなさま工作、夏には涼しい室内で水遊び実験、秋にはどんぐりを使った工作…など、赤ちゃんでも五感を使って楽しめる内容が工夫されています。乳幼児を連れて行ける科学館イベントは珍しく、毎回多くの親子で賑わっています。「まだ小さいから科学館なんて早いかな」と敬遠していたママパパも、この機会にぜひ訪れてみてください。参加無料・入退場自由なので、子どもの機嫌に合わせて途中で休憩したり退出したりもしやすいですよ。

ほかにも**「みーなラボ」という地学好きスタッフによる石・鉱物に関する実験紹介や、「親子deアマチュア無線交信体験」など、興味分野ごとのラボ活動が充実しています。いずれも無料または低料金**で参加できるものばかりなので、「こんなイベントやってたんだ!」という掘り出し物を探す楽しみがあります。公式サイトの「イベント」ページには最新の開催情報が載っていますので、お出かけ前にチェックしてみましょう。

子どもの知的好奇心を刺激!科学教育スポットとしての魅力

ここまで見てきたように、板橋区立教育科学館は単なる遊び場に留まらず、子どもの科学的知的好奇心を育む教育スポットとして非常に優れています。親子で訪れることで得られる学びやメリットについて改めて整理してみましょう。

- 科学を身近に感じられる: 学校の理科や社会で習う内容が、実物の展示や実験を通して体験できます。例えば電気の仕組み、人体の構造、地震の揺れ、星座の見つけ方…紙の上では難しく感じることも、目で見て体で感じることで「なるほど!」と腑に落ちます。小学生にとっては教科の予習復習になり、幼児にとっては「ふしぎ!なんでだろう?」と感じること自体が学びの第一歩です。自宅では難しい科学体験を安全に提供してくれるので、子どもたちは遊びの中で自然と科学に親しむことができます。

- 親も一緒に学べる: 子ども向けとはいえ、大人でも「知らなかった」ことがたくさん発見できます。恐竜化石の迫力に大人が感動したり、プラネタリウムの解説で「そんな星座があるんだ」と新知識を得たり、実験ショーで昔の記憶がよみがえったり…。親自身が楽しみ学ぶ姿を見せることで、子どもも「パパママも理科好きなんだ!」と感じ、家庭で科学の話題が増えるきっかけになります。親子で共通のテーマについて知識を深め合えるのは素敵な体験ですよね。

- 探究心や創造性を育む: 「どうしてこうなるの?」「自分でもやってみたい!」という探究心を刺激してくれるのが科学館です。板橋の科学館では特に体験型展示が多いため、子どもが主体的にボタンを押したり装置を動かしたりしながら考えることができます。さらに科学教室や工作イベントへの参加を通じて、ものづくりの創造性や問題解決力も養われます。「できた!」「成功した!」という達成感は子どもの自信となり、次の挑戦への意欲につながります。

- 将来の夢のきっかけに: 恐竜博士、宇宙飛行士、発明家、昆虫博士…科学館での感動体験が、そのまま子どもの将来の夢になることも珍しくありません。実際に板橋区の小学校では、児童がこの科学館で乾電池作りの実験を体験する学習プログラムがあり、「理科大好きっ子」を育てる地域教育の場ともなっています。親子で通ううちに「将来は科学者になりたい!」なんて宣言が飛び出すかもしれません。

- 親子のコミュニケーションが深まる: 科学館で過ごす時間は、親子の会話が自然と増えます。「これ知ってる?」「一緒にやってみよう」「どうしてだろうね?」など、一緒に学び楽しむことで豊かなコミュニケーションが生まれます。家に帰ってからも「今日プラネタリウムで見た星、夜空で探してみようか」なんて会話が続くかもしれません。知的な体験を共有することは、親子の絆づくりにも最適です。

以上のように、板橋区立教育科学館は遊び場としてだけでなく親子の学びと成長の場となってくれるでしょう。「子どもに科学の楽しさを知ってほしい」「休日は有意義なお出かけをしたい」というご家庭にはまさに打ってつけ。無料でこれだけの体験ができる施設は貴重ですから、ぜひ積極的に活用してみてください。

小学生以下の子どもが夢中になる展示・体験ベスト5

広い科学館の中で、「とにかくこれはハマる!」という鉄板ネタをいくつかまとめてみました。小学生以下の子どもたちに人気&おすすめの展示トップ5を挙げますので、時間がないときはここだけでも押さえておくと良いでしょう。

-

本物のトリケラトプス頭骨化石(恐竜好きにイチオシ!)

入口入ってすぐ左手。実物の巨大恐竜化石は大迫力で、男の子も女の子も思わず「わー!」と駆け寄ります。写真撮影スポットとしても◎。ここでテンションを上げて地下展示室へGO! -

足踏み発電で動くミニチュアシティ(乗り物&機械好き歓喜)

地下展示室の中心あたりにあるコーナー。足でジャンプして電気を起こし、模型の電車や車が走る様子は子どもの闘志に火をつけます!複数人で交互に踏むとより大きく動くので、兄弟で挑戦するのもオススメ。 -

人体ボタンパネル(下ネタ大好きキッズにもウケる!)

地下展示室奥の壁沿い。「うんち出たー!」とゲラゲラ笑いながら体の内部を勉強できる秀逸展示。内臓が光るたびに「次は心臓!次は脳!」と子どもは連打。学習効果と笑いを両立した人気スポットです。 -

プラネタリウムのアニメコラボ番組(小さな子の星空デビュー)

幼児~低学年におすすめ。お気に入りキャラが登場するとあって集中力が違います!星空と物語の融合で45分があっという間。「また見たい!」となる可能性大なので、親としては後日別の番組にも連れて行ってあげましょう。 -

昆虫標本ギャラリー&虫ラボ(虫好きキッズを虜に)

2階廊下の標本ケースと、タイミングが合えば虫ラボイベント。カブト・クワガタから珍しい蝶までずらり並んだ標本は圧巻。「この虫知ってる?」「図鑑で見た!」と子どもは目を輝かせます。運が良ければ生きた昆虫や標本づくり体験もできるかも。

番外編として、リニアモーターカー体験や運転シミュレーター、光の反応ゲームなども子どもウケ抜群です。女の子でも人体模型や電気実験に夢中になったりするので、性別問わずぜひ色々試してみてください。お子さんがお気に入りの展示が見つかったら、そこを中心に回るのもアリですよ。

所要時間別・年齢別おすすめの回り方プラン

板橋区立教育科学館は見どころ豊富なため、「どのくらい時間をとればいい?」「子どもの年齢に合わせてどう回る?」と悩む方もいるでしょう。そこで、所要時間や子どもの年齢別にいくつかモデルプランを提案します。訪問計画の参考にしてください。

プランA:未就学児連れ・2~3時間の半日コース

ポイント: 小さな子は長時間の見学は難しいので、飽きる前に切り上げるのがコツ。午前中~お昼頃の2~3時間でサクッと楽しむプランです。

-

10:00~ キッズプラネタリウムを鑑賞

日曜・祝日なら午前10時開始のキッズプログラムに合わせて訪問。無料&30分なので幼児の初プラネタリウムに最適です。開始10分前に入場列に並び、親子で着席。星空物語を親子でほっこり楽しみましょう(お子さんが怖がらなければ)。 -

10:40~ 地下科学展示室で遊ぶ

プラネタリウム後は地下へ移動。お子さんの興味を引いた展示から順に遊ばせてあげましょう。恐竜化石→発電装置→人体模型など、親がいくつか誘導してみて、子どもがハマったものはじっくり体験。飽きっぽい幼児でも目新しい遊びが次々出てくるので1時間くらいは集中できます。 -

12:00~ 館内でお弁当ランチ

小さい子連れならお昼寝や空腹のタイミングも重要。館内地下1階には飲食スペース(テーブル席)がありますので、お弁当持参でランチ休憩しましょう。館内で飲食OKなのはこのスペースのみです。外で買ったおにぎりやパンでもOKですし、事前にお弁当を用意していけば時間節約になります。昼食時は常設展示室を一旦出て同じフロアの飲食コーナーへ移動しましょう。 -

12:30~ 子どもの様子次第で撤収

ランチ後、まだ元気そうなら展示室に戻って残りの装置をいくつか体験。疲れていそうなら無理せず切り上げます。幼児は午前中でエネルギー切れになることも多いので、程よく楽しんだら帰路につくのが吉。駅まで徒歩5分なのでベビーカーでゆっくり歩きましょう。帰り際にロビーのカメや魚にもバイバイして。

プランAのポイント:

未就学児は集中力が持続しないので、プラネタリウムorイベント1つ+展示室遊び+休憩くらいがちょうど良いです。昼食を現地で取るか帰宅してからにするかは柔軟に判断しましょう。幸い科学館は無料なので、全部見きれなくても「また今度来ようね」でOKです。お昼寝時間にかからない午前~昼前後を使うと機嫌よく遊べます。

プランB:小学生メイン・たっぷり1日満喫コース

ポイント: 小学生にもなれば体力も知力もついてくるので、丸一日かけてフルに楽しめます。プラネタリウムも展示もイベントも網羅しちゃう欲張りプランです。

-

9:00~ 開館と同時に入館&プラネタリウムチケット確保

土日や夏休みの場合、9時開館と同時に入館。まず1階の券売所で希望のプラネタリウム回のチケットを購入します(例えば11:30~の一般投影と14:00~のアニメ番組の2回分など)。良い席で見たい場合は早め購入が吉です。 -

9:10~ まずは地下展示室で前半戦

平日でなければ朝イチから地下展示室が開いているので、一通り見て回ります。午前中の早い時間は比較的空いているので人気装置も待ち時間少なめ。子どもが食いついた展示は後でもう一回遊ぶ約束をして、一旦全貌を俯瞰すると効率的です。「後でまた来ようね」と言っておけば子どもも安心して先に進めます。 -

11:30~ プラネタリウム一般向け解説を鑑賞

午前の展示遊びで出た疑問(「なんで星は光るの?」など)を胸に、星空解説プログラムへ。開始10分前にプラネタリウムへ移動し、親子でゆったり星空を堪能します。50分間の生解説は小学生には聞き応え十分で、知的好奇心をくすぐられるでしょう。 -

12:30~ 館内でランチ休憩

お昼は地下の飲食スペースでお弁当タイム。小学生なら軽食をサッと食べて「早く続きを見に行こう!」となるかもしれません。飲み物の自販機は館内にあるので、飲み物だけ購入して簡単なパンをつまむのも手です。 -

13:00~ 2階の教室イベントに参加(※開催時のみ)

土日には午後から工作教室や実験イベントが組まれていることが多いです。事前予約制の教室に当選していればこの時間帯に参加しましょう。または当日参加OKのサイエンスショーがあればチェックしておき、この時間に合わせて会場へ向かいます。ない場合は2階の昆虫標本やカメ・ヤモリの生体を見て回ります。2階の図書コーナーで科学絵本を読むのも落ち着けて良いですよ。 -

14:00~ プラネタリウム親子向け番組を鑑賞

午前とは別内容のプラネタリウム番組をもう一本楽しみます。例えば午後は家族向けの星空+アニメプログラムを選べば、笑いや感動もあって午後の眠気も吹き飛びます。兄弟で感想を言い合ったりして盛り上がるでしょう。 -

15:00~ 地下展示室で後半戦&遊び納め

プラネタリウムを出たら、再び地下展示室へ。午前中に「後でもう一回ね」と言っていたお気に入り装置で存分に遊ばせてあげます。午後は多少混雑してきますが、子どもは意外と気にせず並んででもやりたがるもの。親はベンチで休憩しつつ見守りましょう。最後にもう一度恐竜化石も見学して、「また来ようね~」と声をかけてあげてください。 -

16:00~ 館を出て周辺でおやつ休憩

閉館時間ギリギリまでいたなら、お子さんも親もさすがに疲労感が出てくる頃。科学館近くのカフェやケーキ屋さんに立ち寄って甘いもので一服するのも◎です(後述「周辺スポット」で紹介)。子どもたちは「楽しかったね!」と余韻に浸りながら、パクパクおやつを頬張るでしょう。

プランBのポイント:

1日コースの場合、午前と午後でメリハリをつけると飽きずに楽しめます。午前中に展示室中心→午後にプラネタリウムやイベント中心、のように配分すると良いでしょう。途中でイベント参加を挟むとリズムが生まれます。また適度に休憩や飲食を取り入れて体力を回復させるのも大事です。学びと遊びをフルコースで味わった子どもは、帰宅後ぐっすり&翌日「また行きたい!」となるはず。

プランC:時間がないときの短時間スポット見学

「近くまで来たからちょっと寄ってみようかな」「他の予定のついでに1時間だけ…」という場合のために、短時間でポイントを押さえる回り方も紹介します。

- 30分コース: 恐竜の化石(トリケラトプス頭骨&エドモントサウルス脚)→足踏み発電モデル→人体ボタン模型 をサクッと体験。いずれも地下展示室内の人気スポットなので、この3つだけ見ても十分「科学館らしさ」は味わえます。余った時間でリニア模型や鏡の錯覚を一つ二つ追加すればOK。

- 1時間コース: 上記にプラスして、プラネタリウム1回鑑賞または2階昆虫標本を見学。プラネタリウムは上映時間30~50分なので、見終わったらあまり他を見る時間がありません。その場合は恐竜化石ともう1展示くらいに留めましょう。逆にプラネタリウムに入らないなら1時間あれば主要展示の半分くらいは触れます。

- 雨の日の避難先として: 科学館は雨天でもOKな屋内施設です。急な雨で公園遊びができなくなったとき等、午前中に雨が降ってきたら午後から科学館に切り替える…なんて使い方も可能です。無料なので途中入場も気軽です。ただし雨天時は同じ考えのファミリーで混み合うこともあるので注意。

短時間でも見どころ凝縮の展示が多いので、「少しの時間でも行ってよかった」と感じられるはずです。特に近隣にお住まいなら、ちょっとした空き時間に図書館感覚で子どもを連れて行くのも良いでしょう。「今日は電車遊びだけしようか」など目的を絞って訪れるのもアリです。

ファミリーに嬉しい館内設備・サービス

子連れでお出かけする際は、設備面の充実も気になりますよね。板橋区立教育科学館は規模は大きすぎないものの、ファミリー向けの気配りが随所に感じられる施設です。以下に主な設備・サービスをまとめます。

- ベビーカーOK&エレベーター完備: 館内はベビーカーでそのまま移動可能です。入口にはスロープがあり、地下~2階へはエレベーターで昇降できます。展示室内も通路が広めなので、混雑時でもベビーカーを押して回れます。もちろん階段もありますが、小さな子連れは無理せずエレベーターを利用しましょう。希望すれば受付でベビーカーの貸し出し(台数限定)も行っています。

- 授乳・おむつ替えスペース: 専用の授乳室はありませんが、1階と地下1階の**多目的トイレ(だれでもトイレ)**におむつ交換台が設置されています。また多目的トイレは広めの個室で椅子もあり、人目を避けて授乳することも可能です。スタッフに声をかければ空いている部屋を授乳用に貸してもらえる場合もありますので困ったときは相談してみましょう。トイレは男女別の一般トイレにもベビーチェアが付いている個室があります。

- ロッカー・手荷物置き: 館内には無料ロッカーが設置されています(入口付近にあり)。ベビーカーを畳んで置くスペースもロビーに確保されています。身軽に動きたい方は荷物を預けてしまうと良いでしょう。冬場のコートなどもロッカーへ入れれば、暖かい館内で邪魔になりません。

- 飲食スペースと自販機: 前述のとおり、地下1階にテーブルと椅子がある飲食コーナーがあります。お昼時はこちらを利用しましょう。館内に食堂や売店はありませんが、飲み物の自動販売機は1階ロビーに数台あります。お茶やジュースを購入可能です。持ち込みのお弁当やお菓子を食べる際は、展示室内は禁止なので必ずこの飲食スペースを利用してください。ゴミ箱も設置されています。

- トイレ設備: 各階にトイレがあり、小児用の低い便座や補助便座はありませんが、前述のようにベビーシート付き個室があるので乳幼児連れでも安心です。2階にもトイレがあり、本館とは別棟の中央図書館側にもトイレがあります。おむつ替えシートは1階とB1Fにあり。

- 休憩コーナー: 2階エレベーター前にソファー席があり、小休止に使えます。また2階奥(研修室前)には飲み物OKのラウンジ的スペースもあります(ここでは軽食は不可かもしれないので注意)。子どもが疲れたら無理せず座って休みましょう。

- 館内Wi-Fi: 明記はありませんが、館内でフリーWi-Fiが使える場合があります(区の施設Wi-Fiなど)。ただ親は子どもから目を離さないよう、スマホばかり見ずにしっかり見守りましょうね。

- スタッフサポート: 科学館のスタッフ・学芸員さんたちはとてもフレンドリーで、展示の操作方法がわからないときに優しく教えてくれたり、質問に答えてくれたりします。実験イベント時も子どもに声をかけてくれたりと親切です。何か困りごと(迷子やケガなど)があれば受付にすぐ相談しましょう。迷子放送も対応してもらえます。

- バリアフリー: 車椅子利用者もエレベーターで各階移動可能です。多目的トイレも段差なく広いので、障がいのあるお子さん連れでも利用しやすいでしょう。展示装置は手で触れるものが多く、視覚的にも工夫されているため、幅広い子どもたちが楽しめるよう配慮されています。

このように、子連れに嬉しい設備が揃っているので安心して訪問できます。ただ一点、駐車場が無いので車での来館はおすすめできません。自家用車の場合は近隣のコインパーキングを使うことになりますが台数が少ないため、できれば公共交通機関で行きましょう(上板橋駅から徒歩5分です)。

周辺ランチ・休憩&立ち寄りスポットもチェック

科学館で遊んだあとは、ぜひ近隣のスポットにも目を向けてみましょう。板橋区立教育科学館は単体でも楽しめますが、周囲に家族で立ち寄れる場所がいくつかあります。お昼ごはんや遊びの延長に利用できる、おすすめの周辺スポットをご紹介します。

-

板橋区平和公園(科学館の隣)

科学館のすぐ隣には緑豊かな平和公園があります。芝生広場や遊歩道があり、天気の良い日は子どもをちょっと走らせたりピクニックするのに最適です。噴水や平和モニュメントもある静かな公園で、ベンチに座って休憩もできます。科学館と同じ東京教育大学跡地に整備された公園で、春には桜も綺麗です。プラネタリウムの星を見る会も、この平和公園で望遠鏡を出して行われています。科学館でインドアに過ごしたら、公園で少しアウトドアの空気を吸ってリフレッシュするのも良いでしょう。 -

板橋区立中央図書館(徒歩1分)

科学館のお隣には立派な中央図書館もあります。館内で科学館関連の本を読んだり調べたりしたくなったら、帰りに図書館へ寄るのも◎。児童書フロアには絵本から学習図鑑まで揃っているので、科学館で興味を持ったことをすぐ本で深掘りできます。例えば恐竜図鑑や星座図鑑を借りて帰れば、学びが自宅に持ち帰れますね。図書館内には静かな休憩スペースや授乳室もあり、落ち着いた環境です。なお図書館には駐車場(有料)があるので、車で来ている場合はここに停めて科学館と併せて利用する方法もあります。 -

ベーカリー&カフェ(徒歩5~10分圏内)

上板橋駅周辺には個人経営の美味しいパン屋さんやカフェが点在しています。特に食パンやサンドイッチが評判のベーカリーがあり、テイクアウトして公園で食べたり、イートインスペースで軽食を楽しむことができます。またおしゃれなケーキ屋さんで買ったスイーツを、店内イートインで味わうのもおすすめ。科学館で遊んだあとの子どもはお腹ペコペコでしょうから、甘いご褒美にケーキやソフトクリームはいかがでしょうか。具体的な店名は控えますが、上板橋駅北口から商店街を少し歩けば魅力的なお店が見つかります。テイクアウトして自宅でゆっくり…という手もありますね。 -

エコポリスセンター&熱帯環境植物館(無料循環バスで)

科学館から少し離れますが、板橋区内には他にも親子向けの環境学習施設があります。板橋区立エコポリスセンター(環境ミュージアム)や熱帯環境植物館(熱帯植物の温室&水族館)、リサイクルプラザなどがあり、実はこれらと科学館を結ぶ無料送迎バスが土日祝日に運行されています。例えば午前中に科学館、午後にバスで植物館へ移動して熱帯魚やワニを見学…なんてコースも可能です。無料バスは都営三田線西台駅付近から発着し、科学館前にも停まります。運行日は限られますが、うまく利用すれば1日で複数の施設をハシゴでき、板橋区の学びスポットを網羅できます。詳しいルート・時間は板橋区公式サイトに掲載されているので、興味があればチェックしてください。 -

商店街でお買い物

上板橋駅の北口エリアには庶民的な商店街があります。子どもが好きなお惣菜屋さんのコロッケやクレープ屋さんなどもあり、小腹が空いたときに立ち寄るのも良いでしょう。また駅南口側には大型スーパーもあるので、帰りに夕飯の買い物を済ませてしまうこともできます。科学館は入退場自由なので、途中で商店街に抜けてまた戻ってくるということも一応可能です(貴重品は持って)。ただ再入館時に受付に一声かけると良いでしょう。

このように、科学館周辺にはちょっとした楽しみが揃っています。せっかく来たなら、科学館だけでなくエリア全体で親子のお出かけプランを考えてみてください。特に公園と図書館は隣接していますから、天気や気分に応じて組み合わせ自由です。科学館でインプット→公園で体を動かす→図書館で静かにクールダウン、なんて1日は充実間違いなしですね。

混雑する時期や時間帯は?快適に楽しむための対策

人気スポットである以上、板橋区立教育科学館にも混雑するタイミングがあります。特に無料&屋内という条件から、天候不良の日や長期休み期間は家族連れで溢れることも。ここでは混雑の傾向と対策をまとめます。せっかく行くならできるだけ快適に過ごしたいもの。しっかりチェックしておきましょう。

混雑しやすい時期・曜日・時間帯

- 土日祝日・特に日曜日: 週末は家族連れの来館がグッと増えます。特に日曜日は来館者が多く、11時~15時頃は展示室もプラネタリウムも賑わいます。土曜日は学校公開日などで来られない家庭もあるのか、日曜ほどではありませんが、それでも平日よりは多めです。祝日も日曜並みの混雑と思っておいた方がいいでしょう。

- 雨の日・寒い日・猛暑日: 外遊びができない天候の日は、屋内施設である科学館は大人気に。雨天の土日などは朝から親子連れが押し寄せ、午後には展示装置に列ができることもあります。同様に真冬の極寒日や真夏の猛暑日も、屋内で快適に過ごせる場として混雑します。皮肉なことにプラネタリウムで涼もう(暖まろう)と考える人も多く、天候不良時は普段以上に混雑と考えたほうが良いです。

- 夏休み・冬休み期間: 板橋区内の小中学校が長期休みに入る7月下旬~8月いっぱい、そして年末年始~冬休み期間も、平日でも子どもたちで賑わいます。特に夏休みは自由研究目的で訪れる親子も多く、科学教室などのイベントも集中するため、連日活気があります。平日でも午後からは未就学児連れや学童クラブできた子どもたちなどでごった返すことも。夏休み中は開館時間が17:00まで延長されますが、それでも閉館間際まで遊ぶ子が絶えません。

- ゴールデンウィークなど大型連休: GWやシルバーウィークなどは遠出をせず近場で…という家族が増えるため、科学館も一層混み合います。特別イベントが企画されることも多く、その場合さらに人出が増えます。朝からチケットが売り切れるプラネタリウム回も出るほどです。

- 特別イベント開催日: 例えば前述の「サイエンスショーまつり」や「ウニ☆フェス」のようなイベント日、またプラネタリウムコンサート開催日などは、普段来ないような層も含めて集客が跳ね上がります。館内が人で埋め尽くされるくらいの賑わいになることも。館外に列ができるケースもあるので、イベント目当ての際は時間に余裕を持って行動してください。

混雑時の上手な楽しみ方・対策

- 早い時間に行く: 可能であれば、朝一番(開館直後)に入館するのが一番です。午前中10時台までは比較的空いており、主要展示も待たずに触れます。特に日曜日は10時を過ぎると続々人が増えるので、9時台を有効活用しましょう。朝に集中して遊び、お昼頃に混み始めたら撤収するという作戦もありです。

- あえて平日に行く: お休みが取れるなら平日が狙い目です。平日の午前中は地下展示室が閉まっているためか来館者も少なめです(※展示室は13時から開放)。その代わり、幼稚園・保育園の団体見学や小学校の校外学習が入る場合があり、平日午後に子どもで賑わうこともあります。ただしそれでも土日よりは落ち着いています。未就園児連れなら木曜午前の「りこりこラボ」に合わせて行くと、同世代ばかりで気楽かもしれません。

- 昼時や夕方を狙う: 混雑ピークは概ね13時前後です。この時間帯はどこも人だかりですが、逆に12時台はお昼ご飯に出る人が増えてやや手薄になります。館内で食事する人もいますが、外に出てしまう人も一定数いるため、12:00~13:00は一時的に展示が空くことがあります。お昼を少し後にずらして、この時間帯に人気展示を攻めるのも手です。また15時以降は子どもが疲れて帰り始めるので徐々に空いてきます。閉館間際の16時頃にはかなりゆったり遊べるでしょう。ただしプラネタリウムは最終回(15:30頃)の上映があるので、その客が終演後に一気に展示室に流れてくる可能性もあります。

- プラネタリウムのチケットは先に買う: 混雑する日は、人気プログラムのプラネタリウムは開館から1~2時間で満席になることも。特に夏休みのアニメ番組回などは要注意です。せっかく行っても「整理券終了」で見られなかった…とならないよう、朝イチで観覧券を購入しましょう。何時の回が良いか迷う場合、スタッフに「どの回が混みそうですか?」と聞いてみるのも◎。また、無料のキッズプログラムも定員がありますので、確実に入りたいなら15~20分前には入口に並ぶくらいの心構えで。

- 展示の待ち時間を工夫: 混雑時、子どもが装置の順番待ちで飽きないよう工夫しましょう。他の子のプレイを見て解説したり、「次あれやってみようか」と話したりして気を紛らわせます。兄弟がいれば並んでいる間に別の展示を触って交代するのも手。また館内には所々にベンチがあるので、疲れたらすぐ座らせて休憩を。水筒を持参すると列に並びながら水分補給できて便利です。

- ベビーカーは畳んで機動力UP: 混雑時にベビーカーで動くと身動きが取りにくいことも。お子さんが歩けるなら、思い切ってベビーカーは畳んでロビーに置き、子どもは歩かせるか抱っこで回る方がスムーズな場合もあります。その際は荷物をロッカーに入れて身軽にしましょう。ただし長時間の場合はやはりベビーカーがあった方が楽なので、一長一短です。周囲にぶつからないよう十分注意して利用してください。

- 空いている展示から楽しむ: 人気の装置に人が群がっているときは、空いている別の展示から攻めるのも作戦です。例えば足踏み発電が混んでいたら、先に錯覚コーナーを見て回る、といった具合に順番を変えて遊ぶと、待ち時間ロスが減ります。全体的に混んでいるときは、子どもに「どれやりたい?」と優先順位を聞き、一番やりたいものだけは頑張って待って、それ以外は次回のお楽しみに回す決断も大切です。

- イベントの日はさらに余裕を持って: 特別イベント開催日は、通常の混雑プラスそのイベント目当ての人が来ます。例えば開始30分以上前から並んで席取りが必要だったりします。参加整理券がある場合は朝から並ぶことも。イベント開催要項を事前によく読み、時間配分に組み込みましょう。イベント中は展示室は逆に空く場合もありますので、家族で手分けして行動するのもアリです(例:お父さんと上の子はイベント、お母さんと下の子は展示室で遊ぶ)。

以上を参考に、混雑する日でもなるべくストレスなく楽しんでください。多少人が多くても、子どもは他の子の姿を見て刺激を受け「自分もやりたい!」と燃えたりするので、それはそれでメリットかもしれません。親は安全にだけ注意しつつ、大らかな気持ちで見守りましょう。

まとめ:板橋区立教育科学館は親子で一年中楽しめる知的遊び場

最後にまとめです。板橋区立教育科学館は、東京近郊のファミリーにとって本当にありがたい存在です。無料でたっぷり遊べて学べる体験型展示、臨場感あふれるプラネタリウム、多彩なイベントや教室、そして子どもに寄り添った設備やサービス…。日常の中で科学を感じ、親子の会話が弾む素敵な時間を提供してくれます。

雨の日や暑い日、寒い日でも快適に過ごせるので、季節を問わずお出かけ先の選択肢に入れてみてください。初めて行く方は、恐竜化石に驚きプラネタリウムに癒やされ、子どものはしゃぐ姿にきっと満足することでしょう。一度行った方も、イベントのたびに新しい発見があるので何度でも楽しめます。親子で通ううちに「あの展示の仕組み、学校で習ったよ!」なんて成長に気づく瞬間もあるかもしれません。

お出かけ前には本記事を参考にプランを練り、現地ではお子さんの興味に合わせて自由に回ってみてください。遊びも学びもどちらも本気で楽しめる科学館で、親子の思い出をたくさん作ってくださいね。

板橋区立教育科学館は、いつでも皆さんの好奇心を歓迎しています。ぜひ次の週末、足を運んでみてはいかがでしょうか?科学の不思議と感動が、きっとあなたとお子さんを待っています!

| 【2025年最新版】栃木県の0歳児と楽しめるおすすめ遊び場10選 |

| 東京ディズニーランドのインスタ映えフォトスポット71選!定番から穴場まで可愛いスポット徹底ガイド |

| 高級感と安心感◎西宮ガーデンズ「三田屋」は子供連れでも行きやすいディナー |

| 【2025年最新版】奈良県のおすすめグランピングスポット5選!自然と贅沢を満喫しよう |

| 価格の安い順!新橋のおすすめランチバイキング18選 |