親子で遊べるおすすめボードゲーム!未就学児・小学生も楽しめるおすすめゲーム

親子でボードゲームを楽しむ魅力

家族みんなでテーブルを囲んでボードゲームをする時間は、親子で遊べるゲームを通じてコミュニケーションが広がる貴重なひとときです。テレビゲームやスマホとは違い、顔を見合わせて会話しながら遊ぶボードゲームは、親子の距離をグッと近づけてくれます。ルールを覚える過程や勝ち負けのドラマを共有することで、子どもはもちろん大人も一緒に笑ったり悔しがったりと、豊かなコミュニケーションが生まれます。

また、ボードゲーム 子ども向けのものには、遊びながら「学び」の要素がたくさん詰まっています。サイコロの目を数えたりカードを読み取ったりする中で数感覚が養われ、相手の動きを考えて先を読んだり自分の手番を計画したりする中で論理的思考や集中力が育ちます。さらに、順番を守ったりみんなで協力したりするルールを通じて協調性やコミュニケーション能力も自然と身につくでしょう。ボードゲームを親子で遊ぶことは、単にヒマつぶしではなく、楽しい遊びの中で子どもの成長を促す素晴らしい機会なのです。

本記事では、初心者のファミリーでも自宅で安心して楽しめるおすすめボードゲームを年齢別にご紹介します。定番の**「カタン」シリーズ(拡張版や宇宙版も含めて)から、シンプルながら盛り上がるカードゲームやパズルゲームまで幅広く取り上げます。それぞれの基本ルールや対象年齢**・プレイ時間・人数・ゲームの目的を解説し、未就学児~小学生の子どもと遊ぶ際の工夫やルールアレンジ、親子で楽しく遊ぶコツを丁寧に紹介します。初心者のお父さんお母さんでもすぐ始められるポイントや、「負けちゃった…」と子どもが泣いてしまったときの対応、おうちでの収納方法やプレイ環境づくりまで、親子ボードゲームの始め方をトータルにサポートします。ぜひ**「初心者 ボードゲーム おすすめ」**を探しているファミリーは参考にしてみてください。

それでは年齢別に、親子で楽しめるボードゲームの世界を見ていきましょう!

年齢別おすすめボードゲーム

幼児向け(未就学児~小学校低学年)

まずはルールが単純で小さな子どもでも理解しやすく、幼児でも楽しめるボードゲームを紹介します。未就学のお子さんや小学1~2年生くらいから遊べるゲームは、見た目がカラフルで直感的に遊べるものが多く、遊び方もシンプルです。最初は大人がリードしながら一緒に遊ぶことで、子どももすぐにルールを覚えてくれるでしょう。

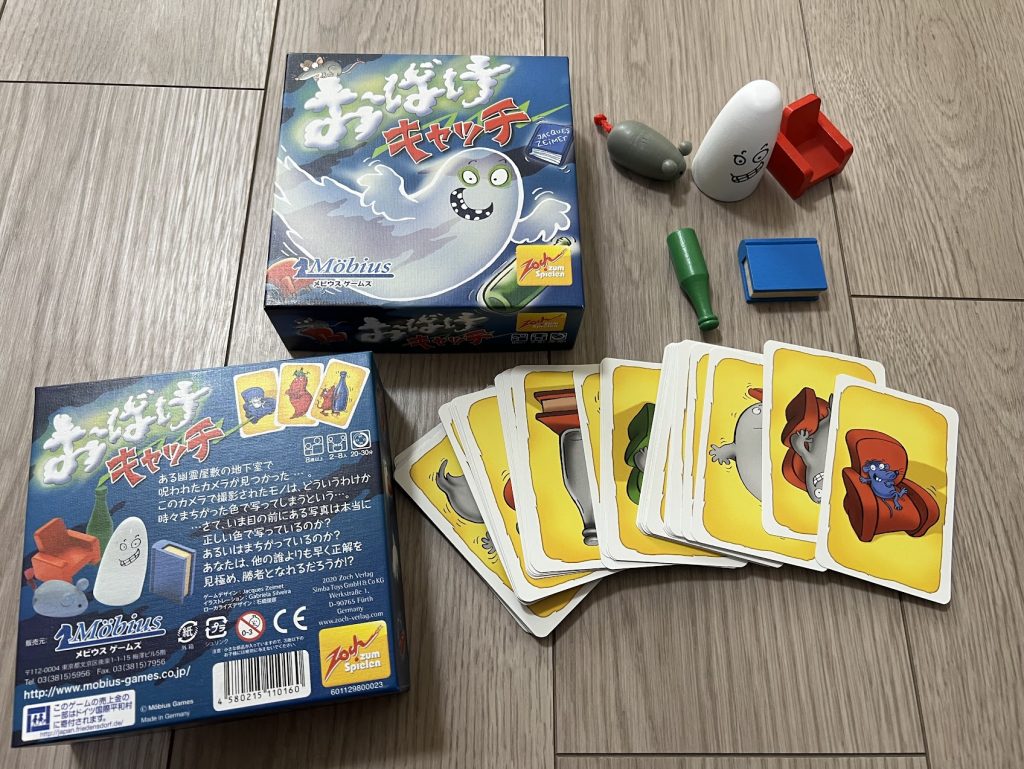

おばけキャッチ (Ghost Blitz) (対象年齢: 6歳~、プレイ人数: 2~8人、プレイ時間: 20分程度)

カードに描かれた絵に対応する正しいオモチャのコマを、一番早く掴み取るスピード勝負のゲームです。テーブル中央に5つの木製コマ(白いおばけ、緑のビン、赤い椅子、青い本、灰色のネズミ)を置き、カードを1枚めくったら、そこに描かれていない色・物の組み合わせのコマを瞬発力でつかみます。例えばカードに「赤いおばけ」が描かれていたら、赤でもおばけでもない**「青い本」**が正解です。ルールは単純ですが反射神経と思考力を使うため大人も白熱します。

子どもと遊ぶコツ: 6~7歳くらいから遊べますが、未就学児には少し難しい場合はルールを簡略化して始めましょう。最初はカードに描かれているそのものを取るだけのルールにするなど、段階的に練習すると良いです。また、親がわざと少し遅れて手を出すなどハンデをつけて、子どもが「取れた!」という達成感を味わえるように調整してあげると喜びます。テンポが速すぎて混乱しそうなときは、ゆっくりカードを見せ「どれかな?」と一緒に考えるモードに切り替えてもOKです。笑い声の絶えないワイワイ盛り上がるゲームで、初めてのボードゲーム体験にぴったりです。

コリドール (Quoridor) (対象年齢: 6歳~、プレイ人数: 2~4人、プレイ時間: 10~20分)

フランス生まれのシンプルな迷路ゲームです。自分のコマをボードの向こう側まで先に進めば勝ちというレース型のゲームですが、お互いに「フェンス」と呼ばれる壁を置いて道をふさぎ合うことができます。一手ごとに「コマを1マス進める」か「壁を設置する」かを選び、相手を遠回りさせつつ自分は最短経路でゴールを目指します。盤上に徐々に壁が配置されていくと迷路のようになり、先の読み合いが楽しいアブストラクトゲームです。

子どもと遊ぶコツ: ルールが単純明快なので5~6歳から遊べます。小さな子には、まずキッズ版の「コリドール・キッズ」を使うのもおすすめです。キッズ版はボードが少し小さく、コマがネズミの形など可愛らしくアレンジされていて、対象年齢も5歳~になっています。幼児と大人で遊ぶときは、子ども側の壁の枚数を少し多めに持たせるなどハンデをつけるといいでしょう(例: 大人は壁8枚、子どもは10枚持つ)。ゲーム中は「どこに壁を置こうか?」「こっちに行くと遠回りになっちゃうね」など声をかけ、一緒に考えることで自然に論理的思考が育まれます。短時間で1ゲームが終わるので飽きにくく、繰り返し遊ぶうちに子どもも戦略を理解して強くなっていくのを実感できます。

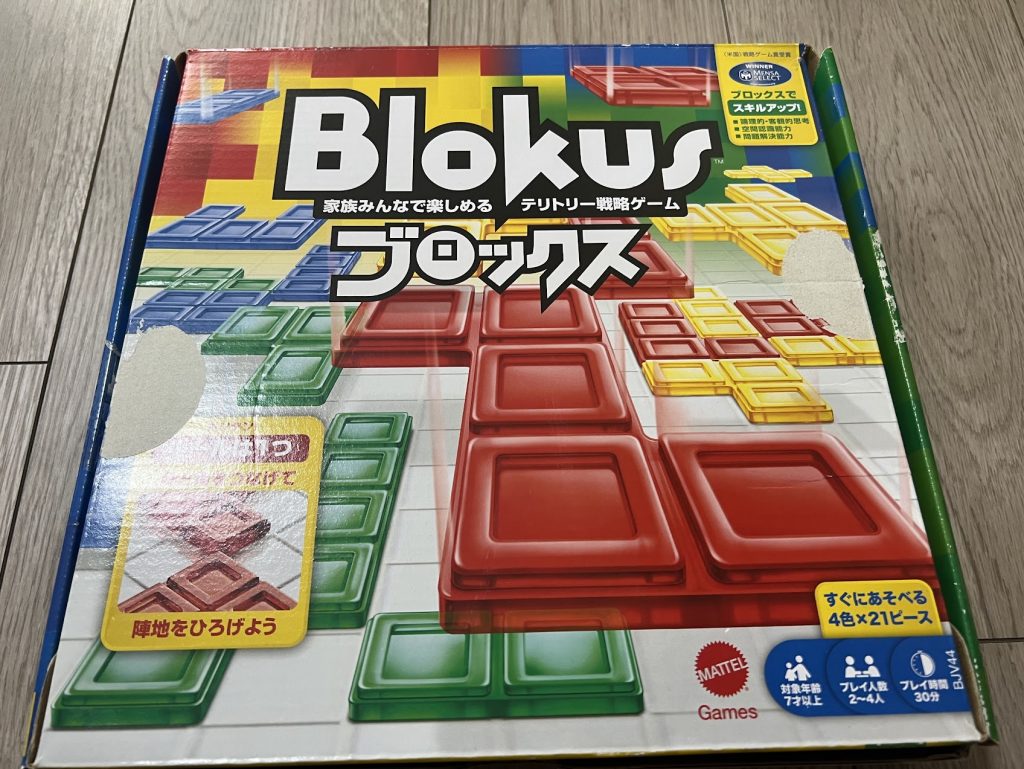

ブロックス (Blokus) (対象年齢: 7歳~、プレイ人数: 2~4人、プレイ時間: 20分程度)

世界中で親しまれているカラフルな陣取りパズルゲームです。プレイヤーは自分の色のテトリス型のピースを21個持ち、順番にボードにピースを置いていきます。ただし自分のピース同士は角でしか繋げられず、辺と辺をくっつけてはいけないというルールがあります。他の人のピースは邪魔できませんが、自分のピースの配置に工夫しないと置ける場所がどんどん狭くなります。最終的に自分のピースをより多く置けた人が勝ちです。ルールは一行で説明できるほど簡単ですが、ピースの形が多種多様なので毎回違った配置を考える戦略性が魅力です。

子どもと遊ぶコツ: カラフルなピースをボードにはめていくだけなので、小学校入学前後の子でも直感的に楽しめます。まだ勝敗にこだわらない小さな子とは、誰が勝ったかは気にせず「全部のピースをみんなで綺麗に置いてみよう!」という協力パズルのような遊び方にするのも良いでしょう。例えば親子でチームを組み、2色対2色のペア戦にして「お互い相談しながら置く」ルールにすると、小さな子も参加しやすくなります。ゲームを通じて色や形への興味が深まるほか、空間認識能力や先を読む力が養われます。短時間で終わるので集中力が長く続かない幼児でも安心して遊べ、親子で遊べるゲームとして定番の一つです。

小学校低学年向け(小学1~3年生)

続いて、小学校低学年くらいの子どもがいる家庭に初心者 ボードゲーム おすすめのタイトルを紹介します。数字の計算や簡単な戦略を理解できるようになってきたら、少しルールのステップアップしたゲームに挑戦してみましょう。ここでは、家族みんなで遊ぶのに人気の定番ゲームや、小学生が大好きなテーマのゲームを取り上げます。

クアルト! (Quarto!) (対象年齢: 8歳~、プレイ人数: 2人、プレイ時間: 約15~20分)

視覚と戦略が試される、直感的ながら奥深い二人用ボードゲームです。ボード上に4×4のマスがあり、形・色・高さ・穴の有無という4つの属性を持つ16種類のコマを使って遊びます。プレイヤーは自分で使うコマを選ぶのではなく、相手にどのコマを使わせるかを決めて渡すのがこのゲームの最大の特徴。交互にコマを置いていき、縦・横・斜めのいずれか一列に同じ属性を4つ揃えることができたら「クアルト!」と宣言して勝利となります。短時間で勝負が決まるためリプレイ性が高く、じっくり考えるもよし、直感で攻めるもよしの抽象戦略ゲームの名作です。

子どもと遊ぶコツ: コマの違いが視覚的にわかりやすいため、パズルや形合わせが好きな小学生にも人気があります。最初は属性を2種類程度に絞って遊ぶことで、勝利条件をつかみやすくなります。「このコマは白くて背が低いね」「全部が丸だったら勝ちだよ」など、子どもが違いを意識できるような声かけが効果的です。また、自分で勝ち筋を作るだけでなく、相手に渡すコマで勝たせないようにするという“防御の発想”が育つ点も知育にぴったり。短時間で終わるので飽きずに何度もプレイでき、空間認識や論理的思考を自然に鍛えられるボードゲームです。

ニムト (6 nimmt!) (対象年齢: 8歳~、プレイ人数: 2~10人、プレイ時間: 20~30分)

ドイツ生まれのカードゲームで、日本語版のタイトル「ニムト」はドイツ語で「持っていく」という意味です。1から104まで数字が書かれたカードを配られ、各ラウンドで全員が同時に1枚のカードを裏向きに出して一斉にオープンします。出た数字の小さい順に場の列にカードを並べていきますが、列に並べられるのは最大5枚まで。6枚目を置かなければならなくなった人は、その列のカードを全部引き取って自分の手札にします。カードにはウシのマークが描かれており、引き取ったカードのウシの数がマイナス点になります。最終的にウシの失点が少ない人が勝者です。シンプルなルールですが、同時にカードを出すため他の人の出方を読む駆け引きが盛り上がります。

子どもと遊ぶコツ: 数字を扱うゲームなので、一桁の数字の大小がわかれば低学年でもプレイ可能です。初めは親子でペアを組んでチーム戦にすると良いでしょう。子どもにカード選びを任せつつ、「次はみんな大きい数字出しそうだから小さいのにしようか?」などと会話しながら判断を助けてあげます。このゲームは運の要素も大きく、出すカードがかみ合えば子どもが親に勝つことも十分あります。運と戦略のバランスが良いので、「自分で考えて出したカードでうまくいった!」という成功体験が子どもの自信につながるでしょう。たくさんの人数でも遊べるパーティーゲームなので、兄弟姉妹やお友達を交えてみんなでワイワイ遊ぶのにも最適です。

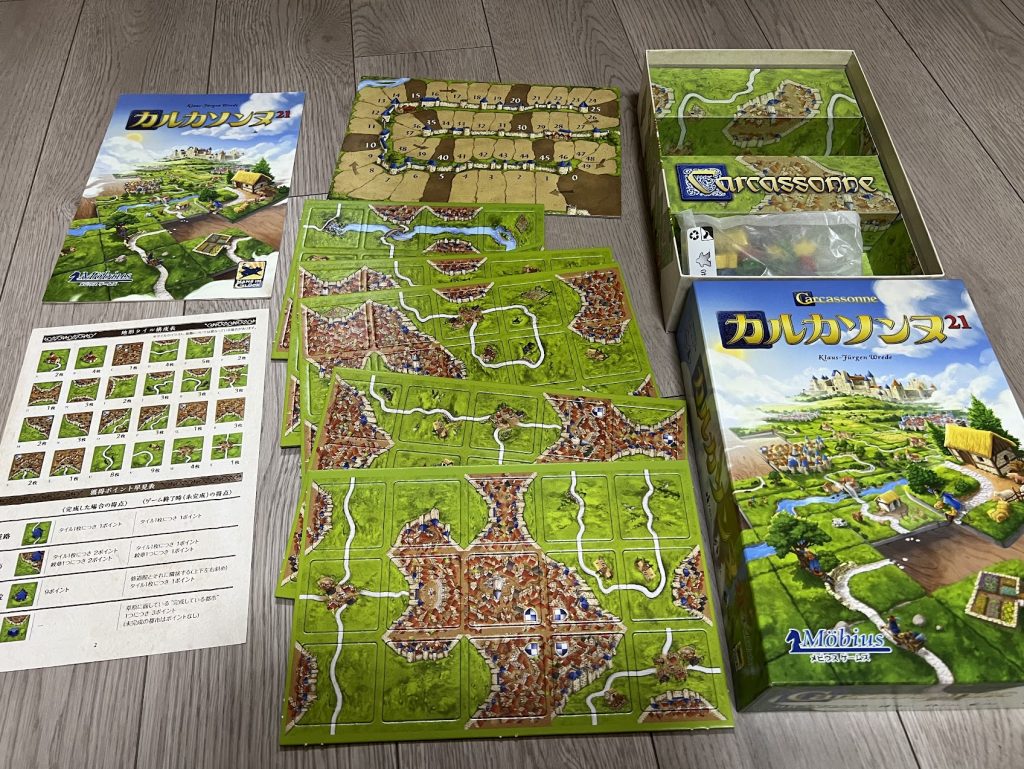

カルカソンヌ (Carcassonne) (対象年齢: 7歳~、プレイ人数: 2~5人、プレイ時間: 約35分)

タイルをつなげて中世の城壁都市を作り上げる人気ゲームです。地面が描かれた小さな正方形のタイルをプレイヤーが順番に1枚ずつ引いて、すでに置かれたタイルと道や草原が繋がるように場に配置します。タイルには街や道や修道院などの絵柄が描かれており、自分の色のコマ(ミープルと呼ばれる人型コマ)をそのタイルに置くことで領有権を主張できます。街タイルを完成させると得点、道を延ばしても得点、といった具合にゲーム中にポイントを獲得し、最終的に一番点数の高い人が勝者となります。ドイツ年間ゲーム大賞を受賞した名作で、ルールは比較的簡単ながらタイルの引き運と配置の戦略で毎回違う展開が楽しめます。

子どもと遊ぶコツ: 視覚的にわかりやすいゲームなので、小学校低学年から大人まで幅広く楽しめます。低学年のお子さんと遊ぶ場合、最初は得点計算の簡略化をするとスムーズです。例えばカルカソンヌで少し難しい農場(草原)ルールは省略して、道と街だけの得点で勝敗を決めるようにすると、計算がシンプルになり幼い子でも理解しやすくなります。タイルを配置するときは「この道をつなげると長くなるね!」「街を完成させるとお家ができて点数だよ」など物語を交えると子どもの想像力を刺激できます。自分で配置したタイルで世界が広がっていく様子に子どもは夢中になり、空間認識力や計画力が身につきます。家族でプレイするときは大人が高得点を取りすぎないように調整しつつ、一緒に街を完成させてハイタッチするなど協力プレイの要素を入れても楽しいでしょう。

街コロ (Machi Koro) (対象年齢: 7歳~、プレイ人数: 2~4人、プレイ時間: 約30分)

サイコロを振って街を発展させていく、日本発の人気ボードゲームです。プレイヤーは小さな街の長となり、最初は「麦畑」と「パン屋」しかない小さな町からスタートします。毎ターン、サイコロを振って出た目に対応する施設から収入を得て、そのお金で新しい施設やランドマークを建設していきます。施設には自分のターンに収入を得るものや、他のプレイヤーがサイコロを振ったときに収入が発生するものなどがあり、組み合わせによって効率的な街づくりが可能になります。最終的に、4つのランドマーク(駅・ショッピングモール・遊園地・電波塔)を最初にすべて完成させたプレイヤーが勝者となります。シンプルなルールながら運と戦略のバランスが絶妙で、繰り返し遊んでも毎回違う展開を楽しめるのが魅力です。

子どもと遊ぶコツ: サイコロを振って結果に応じてコインをもらうというシステムは直感的でわかりやすく、小学生でもすぐに理解できます。最初はカードの種類を絞り、基本的な施設だけで遊ぶとスムーズです。「パン屋が増えると毎回お金が入るね!」「遊園地を作ったら特別な効果があるよ」などと会話を交えながら遊ぶと、子どもが街づくりにワクワクできます。運要素が強めなので、大人が本気を出しすぎず、子どもが「やった!勝てた!」と達成感を得られるように工夫すると、家族で楽しく盛り上がれます。

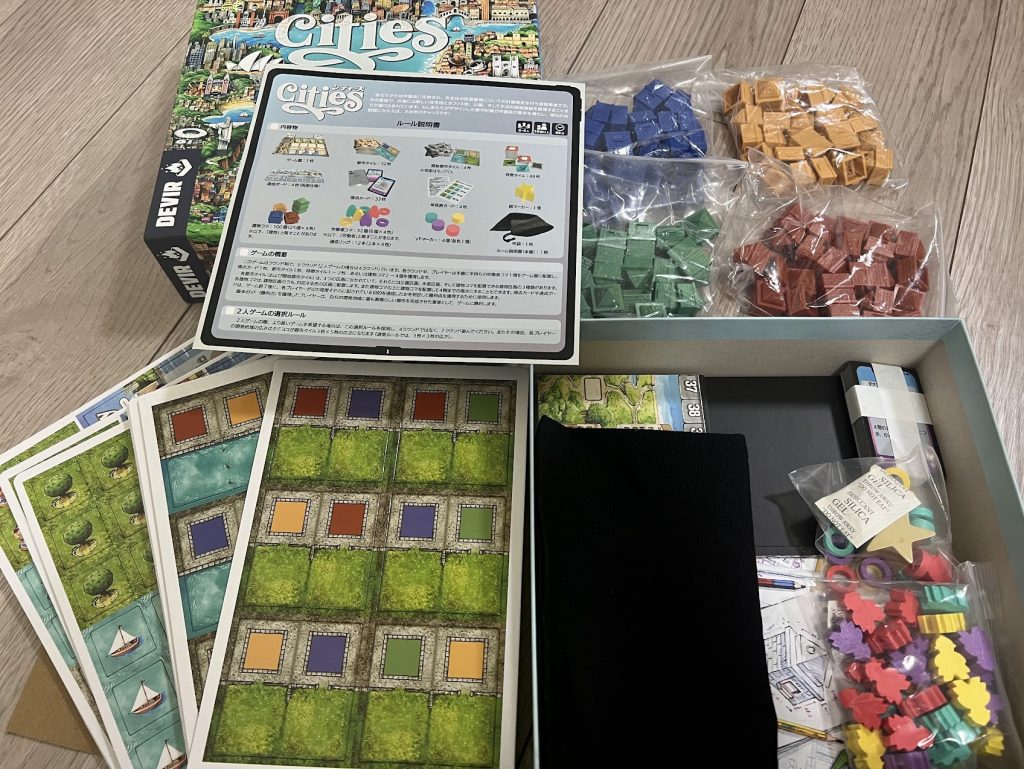

シティーズ (Cities) (対象年齢: 8歳~、プレイ人数: 2~4人、プレイ時間: 約20~30分)

自分だけの都市をタイルで築き上げる、シンプルながら奥深い都市建設ゲームです。プレイヤーは四角いタイルを引き、道や建物、公園や観光地などを組み合わせながら、自分の街を配置していきます。タイルの並べ方によって得点が変わり、観光客を集める、自然を多く取り入れる、建物を効率よく配置するなど、さまざまな戦略を取ることができます。短時間でプレイできながら、毎回異なる街並みが生まれるためリプレイ性が高く、子どもから大人まで幅広く楽しめる作品です。ルールがわかりやすいので、ボードゲーム初心者にもおすすめです。

子どもと遊ぶコツ: タイルを自由に並べて街が広がっていく感覚は子どもの想像力を刺激します。「ここに公園を置くと人が集まるよ」「観光客が来る道を作ろう」など物語を交えて説明すると、小学生でも理解しやすくなります。低学年のお子さんと遊ぶときは、細かい得点計算を簡略化して「公園が多い人が勝ち」「観光客がたくさん来た人が勝ち」などシンプルなルールにするとスムーズです。完成した街を見せ合う楽しさもあり、遊びながら空間認識力や配置の工夫を学べるのも魅力です。

ジャンクアート (Junk Art) (対象年齢: 8歳~、プレイ人数: 2~6人、プレイ時間: 30分)

いろいろな形のカラフルな立体ブロックを積み上げて「現代アート作品」を作るユニークなゲームです。ルールはシナリオ(ステージ)によって変わりますが、基本的には配られたブロックピースをバランスよく重ねていき、タワーを倒してしまった人が負けというような形式が多いです。ブロックの形状がいびつで予測不能なため、スリル満点で手に汗握る展開になります。家族それぞれの個性的なタワーが出来上がり、思わず写真に撮りたくなるような盛り上がりを見せるバランスゲームです。

子どもと遊ぶコツ: デクスタリティ(巧緻性)系のゲームなので、手先が器用になってくる小学生にはピッタリです。とはいえブロックを積むだけなので、ルールを単純化すれば幼児でも遊べます。例えば競争要素を減らし、単に「みんなで協力してどこまで高く積めるか挑戦しよう!」という遊び方にすると、小さな子も失敗を恐れず参加できます。ブロックが崩れてしまったら「どうしたら倒れちゃったかな?次はこうしてみよう」と前向きに声をかけ、親子で工夫しながら再チャレンジしましょう。子どもは積み木遊び感覚で熱中しますし、バランス感覚や集中力が養われます。勝敗を付ける場合でも、一番高く積めた人より「倒れそうなタワーを最後まで丁寧に積んだで賞」などユニークな賞を作ってあげると、負けてしまった子も笑顔になれます。

小学校高学年向け(小学4~6年生)

最後は、より戦略性が高くプレイ時間も長めの小学生高学年向けや、親も本気で楽しめる本格ボードゲームを紹介します。高学年にもなるとルールを読み解く力もついてくるので、少し難しめのゲームでも家族でチャレンジできるようになります。ここでは有名な**「カタン」**をはじめ、推理や協力がテーマのゲーム、そしてボードゲーム好きなら一度は挑戦したい重量級ゲームまで取り上げます。

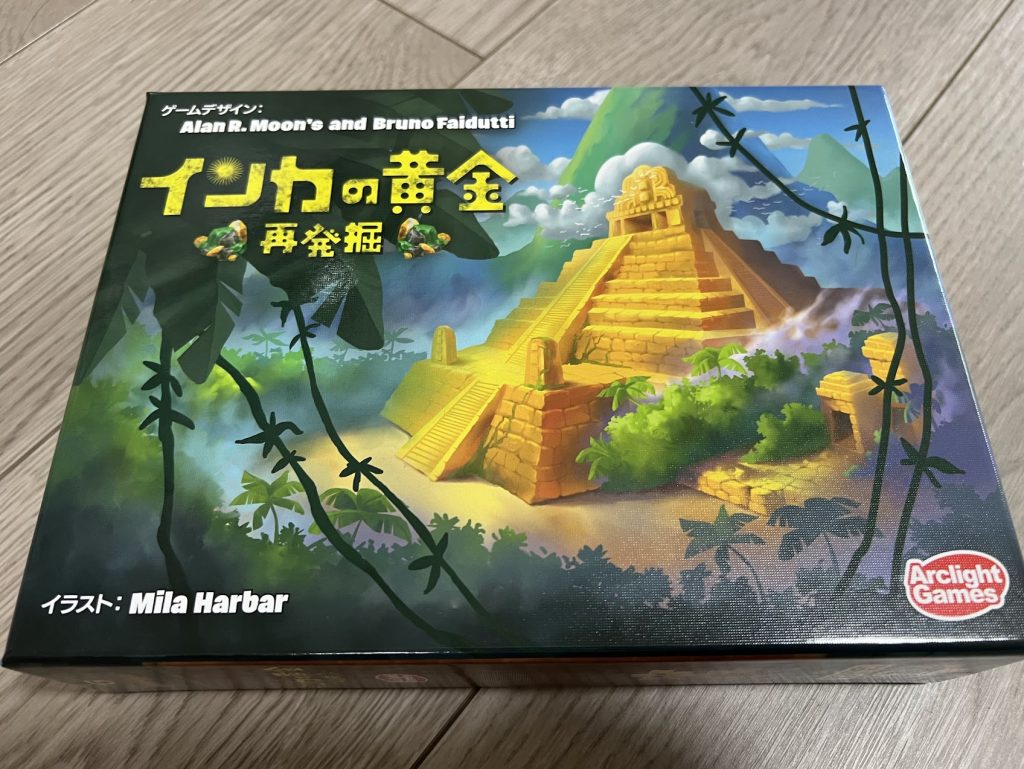

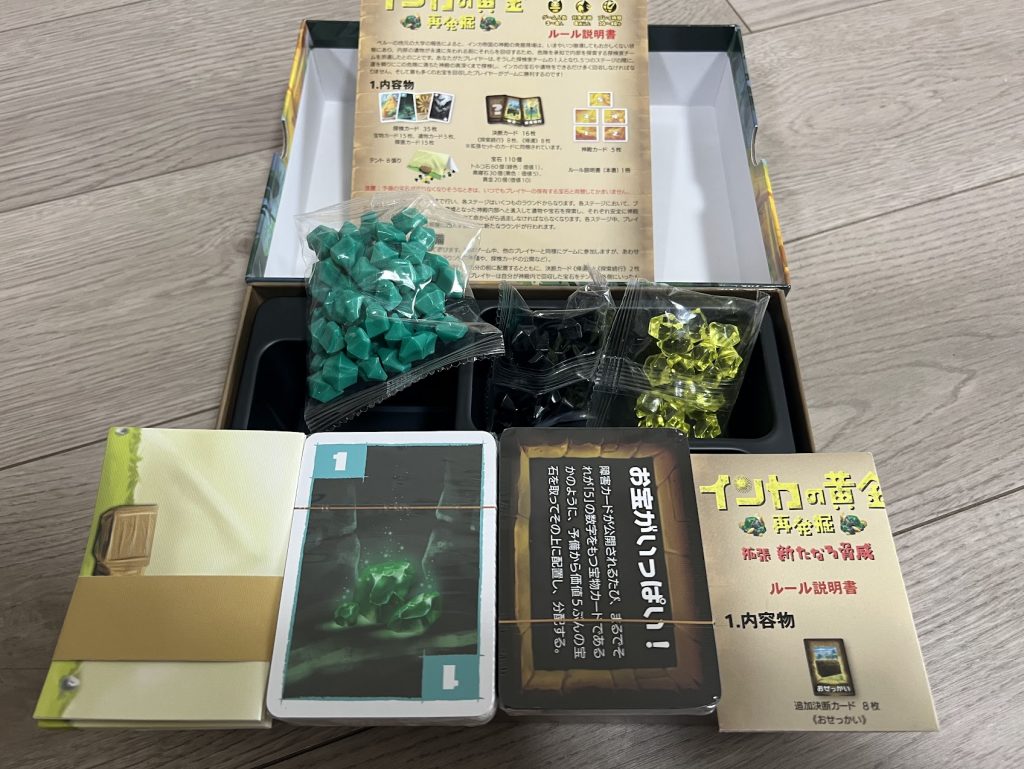

インカの黄金 再発掘 (Incan Gold) (対象年齢: 10歳~、プレイ人数: 2~8人、プレイ時間: 約20~30分)

密林に眠る財宝を目指して仲間と探検する、スリル満点のカードゲームです。プレイヤーは毎ラウンドごとに「さらに奥へ進む」か「ここで撤退する」かを一斉に選択し、カードをめくって進んでいきます。財宝カードが出れば分配して獲得できますが、落盤や毒蛇などの危険カードが出ると進んでいた人はそのラウンドの収穫をすべて失ってしまいます。リスクを取って挑戦し続ければ大量の財宝を獲得できる可能性がある一方で、欲張りすぎると一気に失ってしまうため、心理戦と駆け引きが熱くなるのが魅力です。短時間で繰り返し遊べ、人数が多いほど盛り上がるゲームとして人気があります。

子どもと遊ぶコツ: 判断力やリスクとリターンの関係を自然に学べるので、小学生からでも十分楽しめます。低学年のお子さんと遊ぶときは「少しでも宝物を持ち帰れば成功」というシンプルな目標を共有すると安心して参加できます。「ここで帰る?それとも進む?」と相談しながら遊ぶことで会話が生まれ、親子で心理戦を楽しめます。プレイ時間が短いため集中力が続きやすく、「もう一回!」と繰り返し遊びやすいのも魅力です。グループで遊ぶときは、お互いの選択を予想したり応援し合ったりと、協調性や駆け引きを体験できるでしょう。

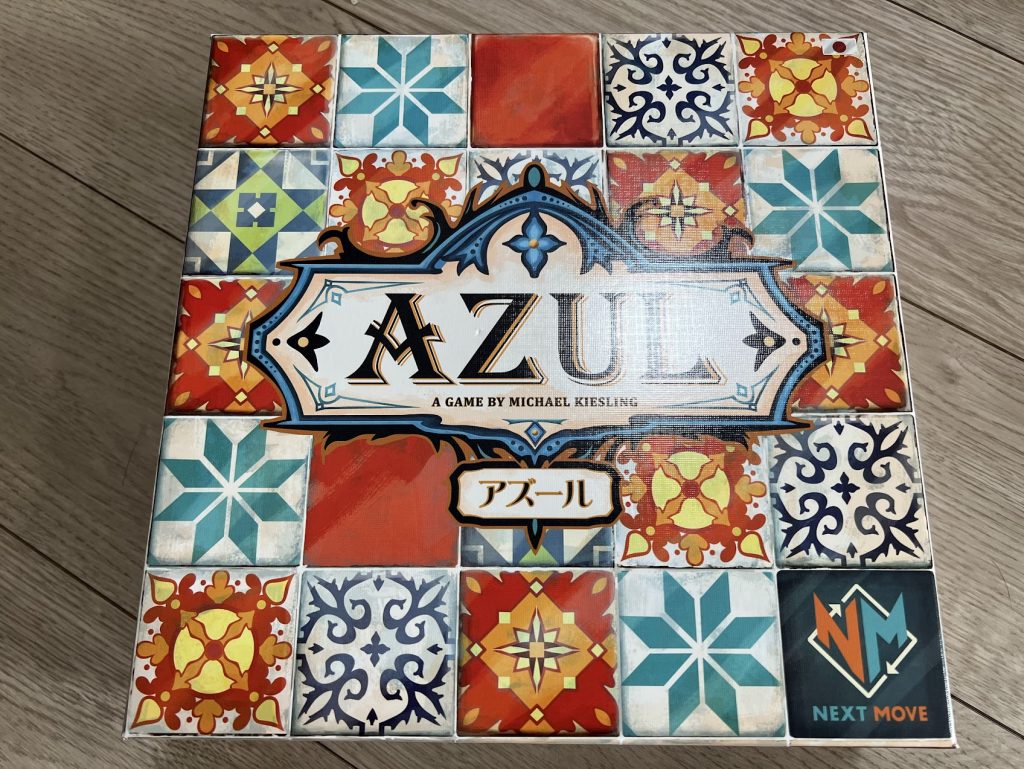

アズール (Azul) (対象年齢: 8歳~、プレイ人数: 2~4人、プレイ時間: 30~45分)

アズールは、ポルトガル王宮の壁を美しいタイルで装飾することをテーマにしたボードゲームです。プレイヤーは場に並んだ同色のタイルを選んで自分のボードに配置し、模様を完成させながら得点を重ねていきます。取りすぎたタイルは減点になるため、単に欲しいものを取るのではなく、相手の手番を妨害しながら最適な選択を考える戦略性が魅力です。タイルを並べたときの見た目の美しさや手触りも楽しさの一部で、プレイ中も視覚的に満足感があります。ルールはシンプルで誰でもすぐに遊べますが、配置の仕方や得点計算には奥深さがあり、繰り返し遊ぶほど戦略の幅が広がるのもポイントです。2018年にドイツ年間ゲーム大賞を受賞したことで世界的に評価され、今なお定番として多くのファンに愛されています。

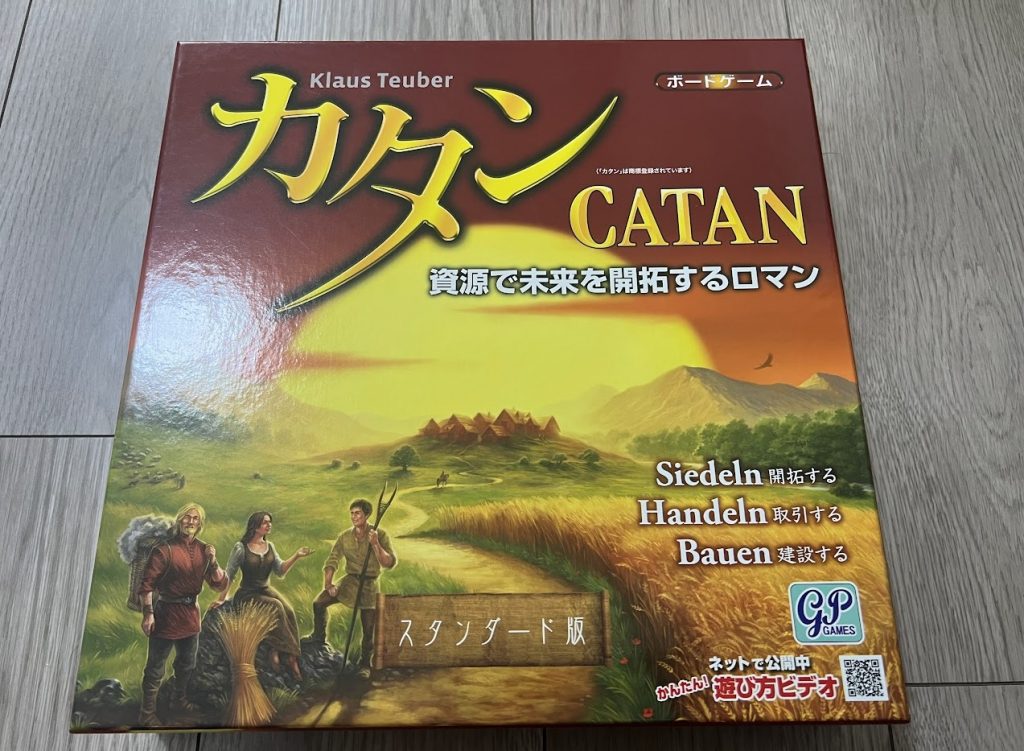

カタン (Catan) (対象年齢: 8歳~、プレイ人数: 3~4人〈拡張版で最大6人〉、プレイ時間: 約60分)

言わずと知れたボードゲームの金字塔で、世界で3000万個以上販売されているボードゲームの王様です。プレイヤーは開拓者となり、無人島「カタン島」を舞台に資源を集めて開拓地(家)や都市を建設し、島を発展させていきます。サイコロの出目により木材・羊毛・レンガ・小麦・鉱石の5種類の資源が得られるので、その資源を消費して道路を延ばしたり建物を建てたりします。他の人と資源を**交換(交渉)**できるのも特徴で、「レンガ1つと小麦1つを交換してくれる?」といった会話が飛び交います。こうして島での領地を広げながらポイントを稼ぎ、先に10ポイントに到達した人が勝利となります。

初心者ファミリーに安心のポイント: 一見ルールが多く難しそうに思えますが、小学生でも大人と一緒に何度か遊べば覚えられるゲームです。実際にカタン 小学生で検索すると、低学年でも親とチームを組むことで楽しんでいる例が多く見られます。最初はルール説明を一度に全部しようとせず、ゲーム開始までのセッティングやサイコロを振って資源をもらうところまでやってみて、徐々に教えていくと理解しやすいです。また、親子ペアを作ってチーム戦にするのも効果的です。例えば4人プレイなら大人2人と子ども2人でペアを組み、ペア内で相談しながら手番を進めます。子どもは「何を建てる?」と相談する中で考える力が育ち、親もサポートしやすくなります。

ゲームの魅力と親子コミュニケーション: カタンは戦略と運のバランスが絶妙で、サイコロの運次第では子どもが大人に勝つことも十分あります。運だけでは勝てないけれど実力差があっても逆転のチャンスがあるため、家族全員が毎回ドキドキしながら楽しめます。また、資源交換の交渉タイムでは「〇〇が欲しいけど誰か持ってない?」と子どもから話しかけたり、「木と羊を交換しよう!」と兄弟同士で取引したりと、親子で遊べるゲームの中でも特にコミュニケーションが活発になるゲームです。子どもにとっては自分の提案が受け入れられたり、上手に交渉できたりすることが大きな喜びで、コミュニケーション能力や他者視点で考える力が養われます。初めての人がいるときはサポートしながらになりますが、慣れてくると子ども同士でもどんどん取引が盛んになり、大人顔負けの戦略を見せることもあります。「ボードゲーム 子ども向け」で迷っている初心者ファミリーにはまず最初におすすめしたい名作です。

拡張版や宇宙版: カタンには追加要素を加えるさまざまな拡張版があります。例えば「航海者版」では船を作って離れ小島へ冒険に出たり、「都市と騎士版」では騎士を育てて侵略に備えたりと、世界がどんどん広がります。最初はスタンダード版だけで十分楽しめますが、家族がカタンにハマったら拡張版に挑戦することで長く遊び続けられるでしょう。また、上級者向けには**「カタン 宇宙開拓者版」**というSFテーマの独立ゲームもあります。こちらは対象年齢12歳以上でプレイ時間も約120分と大作ですが、宇宙船の模型を強化しながら未知の惑星を開拓するワクワク感があり、宇宙好きの高学年や中学生のお子さんがいる家庭では次の一歩として検討してみてもいいでしょう。

スコットランドヤード (Scotland Yard) (対象年齢: 10歳~、プレイ人数: 3~6人、プレイ時間: 約45分)

家族で協力して遊べる推理ゲームを探しているなら、長く愛されている名作「スコットランドヤード」がおすすめです。このゲームでは「怪盗X」と呼ばれる逃走者1人と、「刑事チーム」の捜査側プレイヤー全員に分かれて対戦します。舞台はロンドン市内。怪盗Xはロンドンの街をタクシー・バス・地下鉄などの乗り物を使って逃げ回り、一定の移動ごとに現在地の手がかり(使用した交通手段や時折位置そのもの)をちらっと見せます。刑事側はその情報を元に「次はあの辺に潜んでいるのでは?」と推理し、協力して怪盗Xを追い詰めます。見事捕まえれば刑事チームの勝利、逃げ切られれば怪盗Xの勝利です。逃げる側は一人ぼっち、追う側は全員で協力という構図がユニークで、まるで刑事ドラマのようなスリルが味わえます。

子どもと遊ぶコツ: 推理要素があるため公式の対象年齢は10歳以上ですが、小学校中~高学年であればルール自体は難しくありません。初心者ファミリーで遊ぶときは、最初の怪盗X役(逃げる役)は経験者の大人が担当するとゲームが進めやすいです。小学生の子どもたちはみんなで刑事チームとして協力し、親が怪盗Xとなって逃げ切りを図る展開にすると、「親に勝つぞ!」と子ども達は燃えるでしょう。刑事チーム内では「次どの駅に行こう?」「地下鉄で先回りしよう!」など絶えず相談し合うことになり、協調性やリーダーシップが自然と育まれます。親はヒントを少し多めに出してあげたり、わざと捕まってあげたりして難易度調整しても構いません。勝敗が決まった瞬間には家族全員で大歓声が上がること間違いなしで、連係プレーの楽しさを味わえる親子で遊べるゲームです。

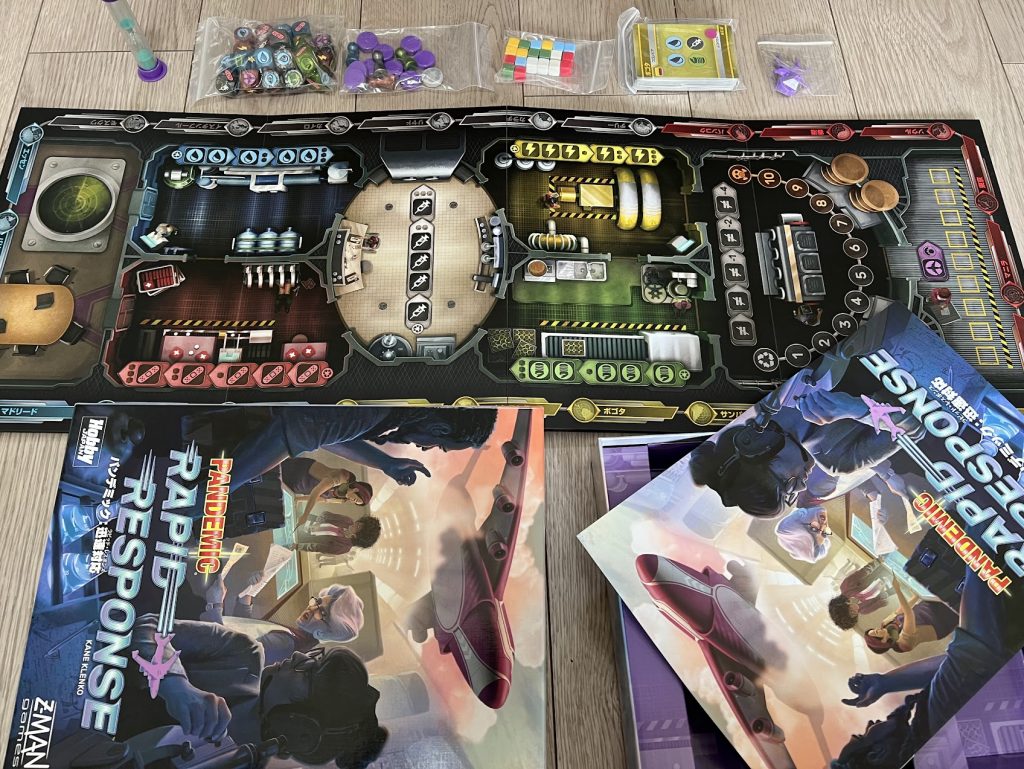

パンデミック:迅速対応 (Pandemic: Rapid Response) (対象年齢: 8歳~、プレイ人数: 2~4人、プレイ時間: 約20分)

こちらはみんなで協力してプレイする協力型ゲームで、世界的に人気の協力ゲーム「パンデミック」シリーズのスピンオフ作品です。舞台は災害救助の現場。各プレイヤーは救援チームの一員となり、飛行機に乗って世界中の被災都市に救援物資を届けるミッションに挑みます。特徴的なのはリアルタイム制のゲームであること。タイマーが進む中、各自が手元のダイス(サイコロ)を同時に振って、出目を使って物資を生産したり輸送したりします。協力して必要な物資を全て揃え、時間内に目的地に届けられればみんなの勝ち、時間切れや物資不足になれば全員敗北です。たった20分程度のプレイ時間に緊張感が凝縮された、スピード&協力ゲームとなっています。

子どもと遊ぶコツ: リアルタイムゲームは時間との戦いなので、小学生がやる場合はタイマー無しの練習プレイから始めるのがおすすめです。最初は時間制限を設けず、「こう出目を揃えると水ができるよ」「次は飛行機を動かそう」と手順をゆっくり確認しながら協力プレイの流れを掴みます。慣れてきたら少しずつタイマーを短めにセットしてチャレンジすると、ゲームらしいスリルが味わえます。協力型ゲームなので、子どもが失敗しても誰か一人の負けにはなりません。「じゃあ次はパパがこのダイス出すね!」「○○ちゃんは食料をお願い!」と親子で作戦会議しながら進めるので、チームワークが深まります。ゲームクリアできたときには、家族全員でハイタッチして喜び合える達成感があります。もし途中で子どもが混乱して泣きそうになったら、一旦タイマーを止めて深呼吸。「大丈夫、もう一回やってみよう!」と声を掛け直してリトライできるのも協力ゲームの良いところです。短時間で遊べるので、「今日はみんなで協力ゲームに挑戦!」といった気軽な家族イベントにも向いています。

Splendor(宝石の煌き) (対象年齢: 10歳~、プレイ人数: 2~4人、プレイ時間: 約30分)

中世ルネサンス期の宝石商人となり、宝石を集めて発展カードを獲得し、名声を高めていく戦略ゲームです。プレイヤーは宝石トークンを使って発展カード(鉱山、交易路、職人)を購入し、資産を拡大していきます。獲得したカードは次の購入の割引となる常時資源となり、連鎖的に高価なカードを得られるようになります。さらに条件を満たすことで貴族タイル(名声点)を自動的に獲得できるため、戦略的にどの宝石を集めるか、どのカードを買うかの判断が重要です。最終的にいち早く15点の名声点を集めたプレイヤーが勝者となります。ルールはシンプルで運の要素が少なく、論理的思考や計画性を楽しめる名作です。

子どもと遊ぶコツ: ゲームの見た目が美しく、宝石トークンは触り心地も良いため子どもでも興味を持ちやすいです。最初は「カードの効果=宝石の割引」という感覚をしっかり伝えながら、少ない資源からどう成長するかを一緒に考えると理解が深まります。得点カードばかりを追わず、カードを集める過程で資源を増やす戦略の流れを教えると、戦略性の芽が育ちます。「このカードはあと1個ルビーがあれば買えるね」などと声をかけると、必要な資源を逆算する思考が自然に身につきます。家族で遊ぶ際は得点目標を12点にするなど簡略ルールでテンポよく進めると、小学生でも最後まで楽しめます。

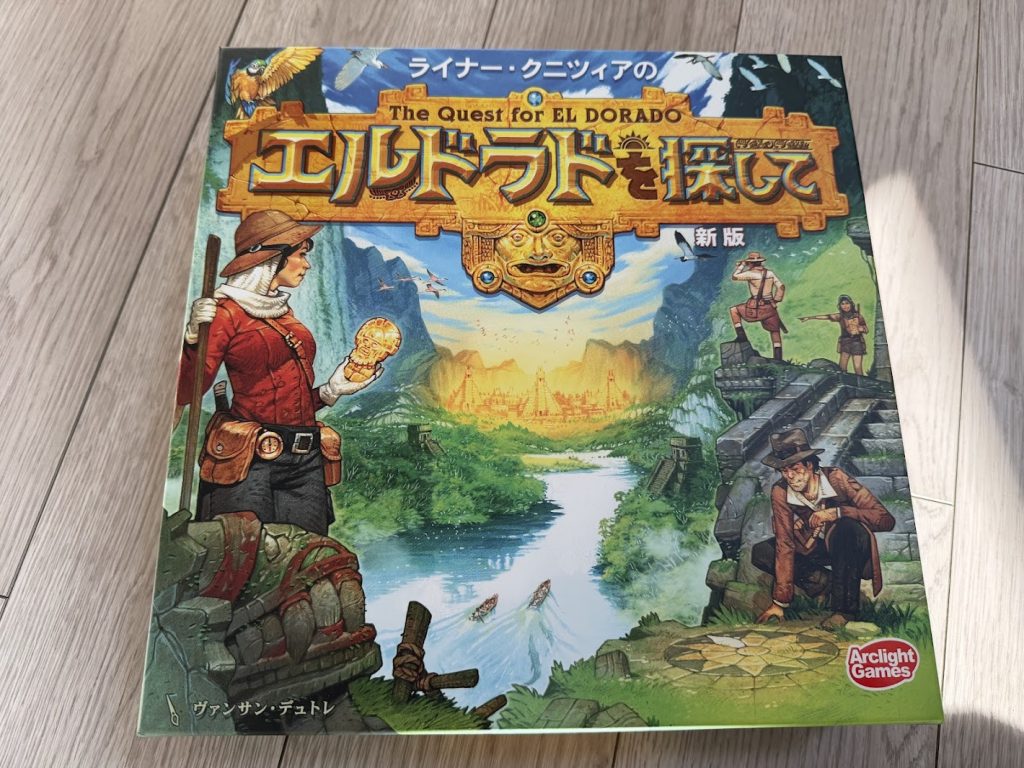

エルドラドを探して (The Quest for El Dorado) (対象年齢: 10歳~、プレイ人数: 2~4人、プレイ時間: 約30~60分)

伝説の黄金都市エルドラドを目指してジャングルを駆け抜ける、冒険と戦略が融合したデッキ構築型レースゲームです。プレイヤーは探検隊の隊長として、移動や買い物に使えるカードで構成された山札を駆使し、地形ごとに異なる進行条件を満たしながら最終ゴールを目指します。ゲームが進むにつれ、カードを購入して山札を強化していく「デッキ構築」要素と、他プレイヤーとの位置取りの駆け引きが絶妙に絡み合い、何度遊んでも飽きない魅力があります。毎回ランダムで組み替えられるマップによりリプレイ性も高く、効率的な進行ルートを考えながら自分だけの最短ルートを切り拓くことが勝利の鍵となります。

子どもと遊ぶコツ: 最初はカードの効果や地形の種類が多く見えるかもしれませんが、「買ったカードで進めるようになる」システムは子どもにも馴染みやすく、成功体験を得やすいです。「このカードを買えば川がスイスイ進めるよ」など目標とアクションを結びつけてあげると理解が深まります。マップの構成をあえてシンプルにしておくと、小学生でもスムーズにプレイできます。少し慣れてきたら、毎回違うルートやデッキを試しながら「今日はどの道で行こうか?」と相談して遊ぶことで、判断力や計画性、先読み力を楽しく身につけることができます。タイムアタック的な遊び方やチーム戦にしても盛り上がります。

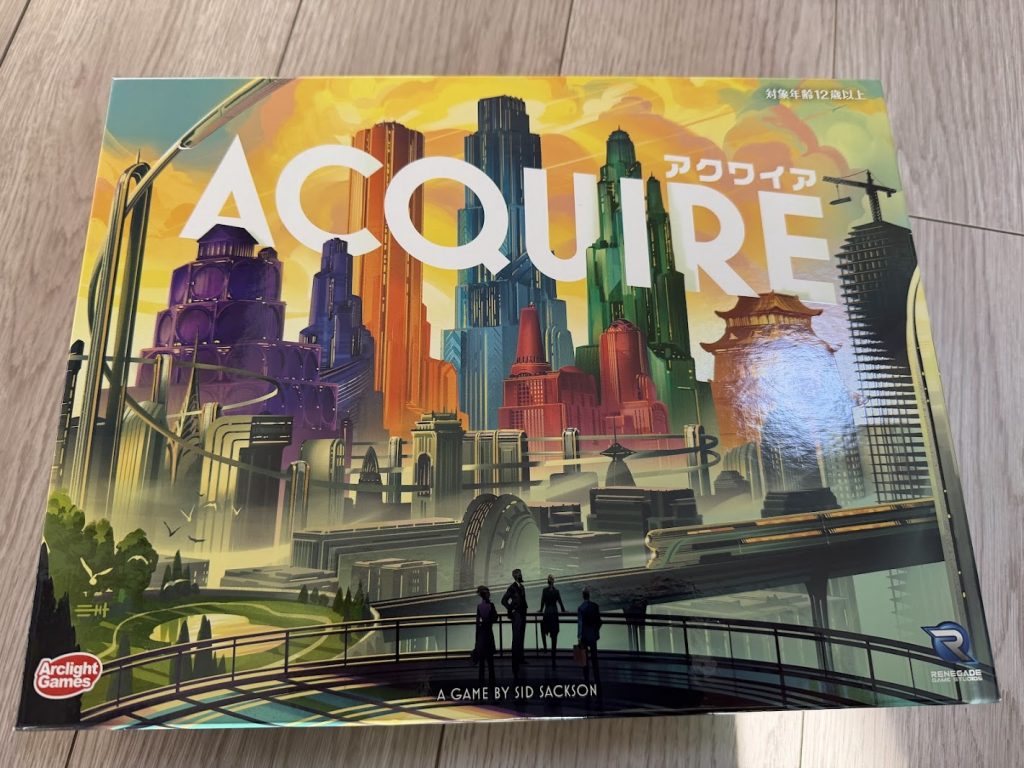

アクワイヤ (Acquire) (対象年齢: 12歳~、プレイ人数: 2~6人、プレイ時間: 約90分)

Sid Sacksonによる経済戦略ボードゲームの金字塔。プレイヤーはホテルチェーンの投資家となり、タイルを配置して企業を設立・拡大しながら株式を取得・売却して資産を増やしていきます。ゲームはタイル配置で企業が成長し、他社と合併するといったダイナミックな展開が特徴。合併時には主要株主にボーナスが支払われ、マジョリティ争いやタイミングを見極めた売却判断が勝敗に直結します。最終的にもっとも資産を増やしたプレイヤーが勝者となります。ルール自体はシンプルですが、株価変動・合併タイミング・株主構成など、シビアな経済判断と戦略眼が求められる重量級の名作です。

子どもと遊ぶコツ: 小学生にはやや難しい部類のゲームですが、中学生以上であれば「企業の成長と投資リターン」というテーマが理解できるようになります。初めて遊ぶときは、企業数を減らす、合併時の処理を簡略化するなどのハウスルールを取り入れるとスムーズです。「この企業が大きくなりそうだから、株を先に持っておこう」といった読み合いを親子で一緒に考えるのも楽しみの一つ。計算力・資産管理力・先読み力が自然に鍛えられるゲームなので、遊びながら「経済の基本」を学ぶきっかけになります。特に、複数人でプレイすることで交渉やマジョリティ争いの面白さも体験できます。ゲームに慣れてきたら、お小遣い帳感覚で資産を記録しながらプレイするのもおすすめです。

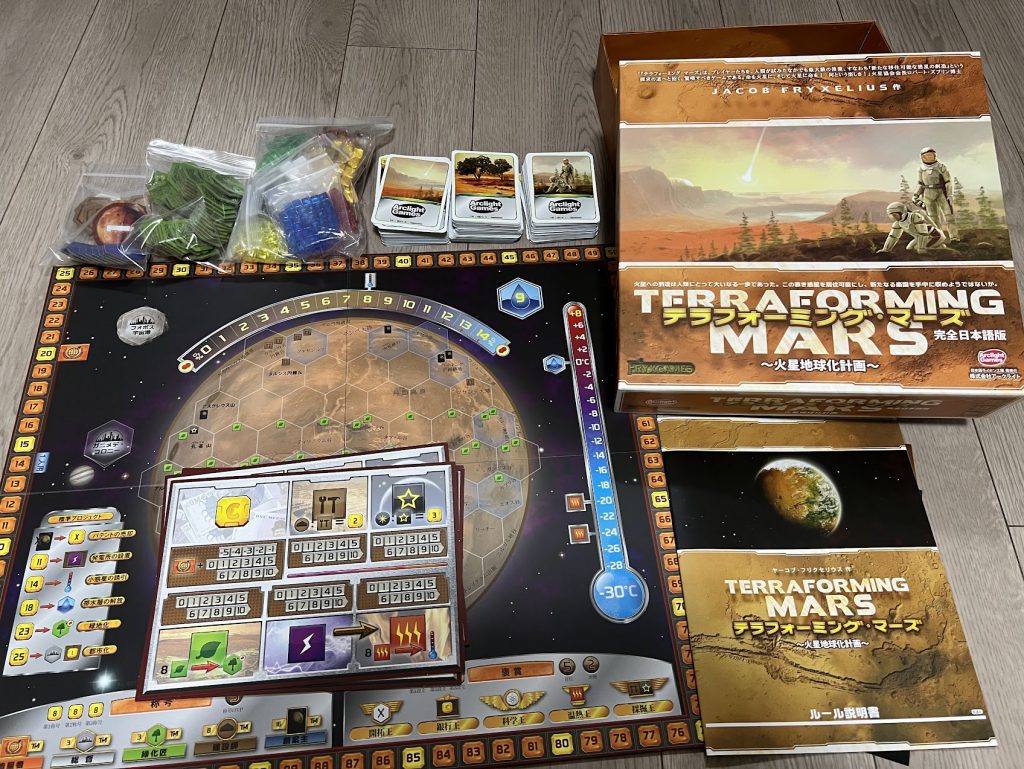

テラフォーミングマーズ (Terraforming Mars) (対象年齢: 12歳~、プレイ人数: 1~5人、プレイ時間: 90~120分)

ボードゲーム好きの間で高い評価を得ている、中~上級者向けの本格戦略ゲームです。テーマは火星のテラフォーミング(地球化)。プレイヤーは巨大企業の社長となり、プロジェクトカードを駆使して火星に海を作り酸素濃度を上げ、都市建設や森林造成をして惑星開発を進めます。火星の環境指標(温度・酸素・海洋)が一定まで向上するとゲーム終了となり、その時点での貢献度(得点)で勝敗を競います。数百種類にも及ぶプロジェクトカードには科学の知識が散りばめられ、資源管理や計画立案などシミュレーション要素満載です。プレイ時間は長くルールも細かいですが、火星が少しずつ緑豊かに変わっていく様子は感動的で、戦略を練って目標を達成する喜びはひとしおです。

子どもと遊ぶコツ: かなりヘビー級のゲームなので、小学生で遊ぶなら高学年でもゲーム慣れした子向けです。最初から完璧にルールを適用すると難しいため、ファミリーで挑戦する際はルールを一部簡略化したり、親がゲームマスターのように手助けしながら進めると良いでしょう。例えばカードテキストの読解が大変な場合は、親が隣について一緒にカード効果を考えてあげる、あるいは親子でチームを組んで協力して1社を運営するのも一つの手です。公式ルールでは競争ゲームですが、いっそ「みんなで火星を地球化するのを目指そう!」という疑似協力プレイにしてしまうのもアリです(点数計算は二の次にして、火星に緑地や海をたくさん置くこと自体を家族の目標にすると、小さい子でも参加意欲が湧きます)。科学好きなお子さんであればカードに書かれた豆知識を親子で読み解くだけでも学びが多く、宇宙や環境問題についての興味が深まります。難易度は高いですが、家族みんなで長期プロジェクトを達成するようなゲーム体験は特別な思い出になるでしょう。

初心者でも安心して始める工夫とルール説明のコツ

ボードゲームに不慣れな親御さんや子どもがいる場合でも、ちょっとした工夫でスムーズに遊び始めることができます。

- 簡略ルールからスタート: 各ゲームの本来のルールすべてを最初から使う必要はありません。まずは重要な部分だけで遊んでみて、細かいルールは2回目以降に追加するなど段階的に覚えていきましょう。例えば「カタン」なら発展カードの要素を省いてみる、「カルカソンヌ」なら農場の得点計算を省略するなど、初心者ルールを自作してOKです。

- 親子でチーム戦にする: 難しいゲームほど大人と子どもでペアを組むのがおすすめです。親子で「一緒に勝利を目指す」形にすると、子どもも安心してプレイできますし、大人がそばでサポートできるのでルールミスも防げます。実際にカタンなどでは「最初は親子チームでプレイした」という家庭も多く、効果的な導入方法です。

- 実演しながら説明: 文章で一生懸命ルールを説明するより、実際に1ターン遊んでみせる方が理解が早いです。家族内で知っている人がいればその人が進行役になり、お手本プレイを見せましょう。「まずお父さんがサイコロを振ります。ほら、木が出たから木材がもらえたね」という具合に、動作と結果を見せると子どもも飲み込みやすくなります。YouTubeなどに公式や有志のルール説明動画がある場合は、一緒に見てイメージを掴むのも良い方法です。

- 専門用語はかみ砕く: ボードゲームには普段聞き慣れない言葉も出てきます。「資源」「得点」「勝利ポイント」など、小さな子にはピンと来ない言葉は、噛み砕いて説明しましょう。例えば「資源」は子どもには「カードやサイコロでもらえる宝物」「材料」と言い換える、「得点」は「お金みたいなもの」「冒険者としての経験値」など、そのゲームのテーマに合わせて説明すると理解が深まります。

- まずは楽しむ雰囲気作り: 大人が説明に必死になるあまりムッとしてしまったり、子どもがルールを間違えたことを厳しく指摘したりすると、せっかくの楽しい時間が台無しです。最初は勝敗よりも楽しむことが一番と割り切り、多少間違っても「まぁいっか!」と笑って進める柔軟さを持ちましょう。子どもがボードゲームに興味を持ち始めたらしめたもの。徐々に正確なルールに近づけていけば大丈夫です。

ボードゲームで広がる親子のコミュニケーション

ボードゲームは親子の会話を弾ませ、人と人との繋がりを深めるツールでもあります。ゲーム中のやり取りから生まれる親子のコミュニケーションの広がりについて、いくつか具体例を挙げてみましょう。

- 作戦会議で対話が増える: 協力ゲームやチーム戦では、自然と「次どうしようか?」「ここは任せて!」と作戦会議が始まります。親は子どもの意見を尊重しつつアドバイスを送り、子どもは自分の考えを伝える練習になります。ゲームという目的があることで、普段は恥ずかしがり屋な子も活き活きと発言してくれるかもしれません。

- 相手を知るきっかけ: 対戦ゲームではお互いの性格や考え方が見えてくる場面もあります。例えば交渉ゲームのカタンで「うちの子は意外と強気に交渉するんだな」と新たな一面を発見したり、逆に子どもが親の本気度を見て「パパって負けず嫌いだなぁ」と感じたり。ゲーム中の姿を通して、お互いの個性や長所・短所に気付くきっかけになります。

- 終わった後も会話が続く: 盛り上がったゲームの後は、「あの時こうしておけば勝てたね」「あのプレイはすごかったね」など、振り返りトークでまた盛り上がれます。親子で同じ体験を共有したことで、会話のネタが増えるのです。翌日以降も「また週末にやろうね!」と約束したり、「次は違う戦略試してみようかな」と子どもが自分から話題にしたり、親子で遊べるゲームが日常のコミュニケーションを豊かに彩ってくれるでしょう。

- ゲームが教えるコミュニケーションスキル: ボードゲームには待ち時間や交渉タイムなど、人の話を聞いたり自分の主張を伝えたりする場面がたくさんあります。特に子どもにとっては、順番を待つことで相手を思いやる心や、負けて悔しい気持ちを言葉で表す経験など、社会性を養う絶好の練習の場です。親にとっても、ゲームを通じて子どもの考えていることが手に取るように分かったり、成長を感じたりと、コミュニケーションの質が高まる恩恵があります。

このようにボードゲームは、ただ遊ぶだけでなく親子の心をつなぐコミュニケーション・ツールとして大いに役立ちます。勝って嬉しい、負けて悔しいという感情を共有し、そこから対話が生まれる――そんな姿こそが、親子ボードゲームの何にも代えがたい魅力ですね。

勝敗への向き合い方と子どもへの接し方

ボードゲームには勝敗がつきものですが、小さな子どもにとって「負ける経験」は時にとても悔しいものです。ゲーム中やゲーム後に子どもが泣き出してしまった…なんて場面も、親子で遊んでいればあるでしょう。ここでは、勝ち負けに対する子どもの受け止め方をサポートするポイントをまとめます。

- 負けた悔しさに共感する: 子どもが負けて泣いてしまったときは、頭ごなしに「泣かないの!」と言うのではなく、まず気持ちを受け止めて共感することが大切です。「悔しかったね、頑張ったもんね」と声をかけ、子どもの気持ちに寄り添いましょう。自分の思いを分かってもらえると、子どもは気持ちが落ち着き次に切り替えやすくなります。

- 結果より過程を褒める: 勝ったときだけ大喜びして褒め、負けたときはがっかり…という態度だと、子どもは「勝たなきゃダメなんだ」と思い込んでしまいます。そうではなく、順位にこだわらず過程を評価するようにしましょう。例えば負けたとしても「最後まであきらめずにできたね」「前よりルールをちゃんと守れたね」と努力や成長した点を褒めるのです。勝ったときも「一番になってすごいね」だけでなく「○○の作戦が良かったね」と内容に触れると、子どもは成果だけでなく工夫やマナーの大切さを学べます。

- 良い勝者・良い敗者の手本を見せる: 親が勝ったとき、負けたとき、それぞれ良いお手本を示しましょう。勝ったときには威張らず「みんな頑張ったね、楽しかった!」と笑顔で称え合う姿を見せ、負けたときには「悔しいけどすごくいい勝負だった!また挑戦するね」とさわやかに認める姿を見せます。大人がゲームの勝敗に一喜一憂しすぎず前向きな態度を取ることで、子どもも自然と同じように振る舞うようになります。

- ときにはハンデや協力戦も: 何度やっても子どもが勝てず悔しがるようなら、ゲームによってはハンデをつけたり協力プレイに切り替えたりするのも手です。例えば「次はカードを1枚多く持ってやってみようか?」と有利な条件をあげたり、対戦ゲームをチーム戦に変更して「今度は一緒にパパに挑もう!」と提案したりします。子どもが一度も勝てないままだとモチベーションが下がってしまうので、時には子どもが勝てる展開を演出してあげることも大切です。もちろんわざと負ける必要はありませんが、ゲームバランスを調整してあげるのも家庭ルールならではの優しさです。

- 負けることにも慣れさせる: 一方で、小さい頃から負ける経験にまったく触れさせないのも考えものです。勝負の世界では勝つ喜びもあれば負ける悔しさもあることを、ボードゲームを通じて少しずつ教えていきましょう。負けた子に対しては上記のようにフォローしつつ、「次はどうしたら勝てるかな?」と一緒に考える時間を持つと、悔しさを次のチャレンジへの意欲に変えられます。「負けちゃったけどまたやりたい!」と思えるようになれば、子どもの心は確実に成長しています。何度も経験するうちに、泣くほど悔しがっていた子もいつしか負けを受け入れ、さらには他の負けた人へ「大丈夫だよ」と声をかけられるようになるでしょう。

要は、ボードゲームの勝敗は親子の成長の機会ととらえて、結果そのものよりそこから何を学ぶかに重きを置いてみてください。親子で楽しみながら、勝っても負けてもみんな笑顔で終われるのが理想ですね。

おうちでの収納・片付けやすさとプレイ環境づくり

ボードゲームが増えてくると、気になるのが収納方法や片付けやすさです。また、快適に遊ぶためのプレイ環境にも工夫があるとベターです。家庭で実用的なポイントを見てみましょう。

- 収納はジップ袋と小箱で仕分け: ボードゲームはゲームによってコマやカード、ボードなど内容物が様々です。遊んだ後に片付けやすくするためには、小分け収納がコツ。100円ショップなどで売っているチャック付きポリ袋(ジップロック)に種類ごとにパーツを入れておくと、次に遊ぶときにセットアップが楽になります。例えばカタンなら「木材カード」「レンガカード」など資源カードを袋ごとに、カルカソンヌなら土地タイルをまとめて袋に、という具合です。オリジナルの箱に仕舞う際も、袋に入っていれば中でごちゃ混ぜにならず安心です。ゲーム名を書いた小袋にまとめておけば、箱から出してそのまま持ち運ぶこともできます。

- 片付けもゲームの一部に: 小さな子どもには、遊んだ後の片付けも良い経験になります。面倒くさがりな子には「最後に片付け競争しよう!誰が一番早くお片付けできるかな?」とゲーム仕立てにしてしまうと効果的です。ただし、慌てるとパーツを紛失しやすいので、競争させるときは大人が数を確認するようにしましょう。片付けが終わったら「全部揃ってるね、上手にお片付けできました!」と褒めてあげてください。自分たちで大切にゲームを管理する習慣が身につけば、家庭でボードゲームを楽しむサイクルがよりスムーズになります。

- 持ち運びやすさ: 家族で実家に帰省するときや友人の家に呼ばれたときなど、ボードゲームを持って行ってみんなで遊びたい場面もあります。持ち運びやすいゲームとしては、カードゲームのニムトやおばけキャッチ、ブロックス(箱は大きめですがピースは軽い)などが挙げられます。カタンやカルカソンヌは箱もコンポーネントもやや大きめなので、持ち歩くには工夫が必要です。ジップ袋に移し替えてコンパクトな袋やケースにまとめると持ち運びしやすくなります。旅行に持って行くなら、箱ごとではなく必要なものだけ持参するのも手です(例えばニムトならカードだけ、カタンならカードと小さいコマだけ持って行き、ボードは代用する等)。ただしピースを忘れたり無くしたりしないよう、持ち出しリストを作ると安心です。

- プレイ環境を整える: 自宅でボードゲームを存分に楽しむには、環境づくりも大事です。まずテーブルと椅子の高さは子どもに合っていますか?小さなお子さんなら、大人用のダイニングテーブルでは高すぎてボードが見えにくいこともあります。子ども用のローテーブルや、床にプレイマットを敷いて座って遊ぶスタイルも検討しましょう。みんなが盤面に手が届きやすい配置にし、コマが転がり落ちないように少し縁のあるマットを敷くと安心です。照明も明るめで、カードの文字が読みやすいようにします。

- 集中できる工夫: 子どもは環境によって集中力が左右されます。ゲームを始める前にテレビは消し、スマホや他のおもちゃは視界に入らないように片付けましょう。途中でお腹が空いて騒がないよう、おやつや飲み物を用意しておくのも◎です。ただしゲーム中の飲み物はボードにこぼさないよう注意! 適度な休憩も必要です。長いゲームをするときは、「このラウンドが終わったら5分休憩」と決めて、一度席を立って体を動かしたりトイレに行ったりさせましょう。メリハリをつけることで後半も集中して遊べます。

- 家族みんなが見渡せるレイアウト: プレイ中はお互いの表情が見えることも大切です。大きなテーブルで距離があるよりも、少しコンパクトな空間で顔を見合わせて話せる距離感だと盛り上がります。笑ったり驚いたりする表情が見えると、リアクション芸のようで子どもは大喜びします。小さいお子さんなら、椅子ではなく床やラグの上で円になって遊ぶのもリラックスできておすすめです。

家庭で快適にボードゲームを楽しむための工夫を凝らして、ぜひ親子で遊べるゲーム時間をストレスなく過ごせるようにしてみてください。環境が整えば、何時間でも夢中になって遊べる居心地の良い「ボードゲーム部屋」がご自宅に誕生しますよ。

週末は親子ボードゲーム大会!楽しみ方のアイデア

せっかくお気に入りのボードゲームが揃ってきたら、週末の親子ボードゲーム大会を開催してみてはいかがでしょうか? いくつかのゲームを続けて遊んだり、ちょっとしたイベント仕立てにしたりすることで、家族の思い出がさらに充実します。

- テーマを決めてみる: 毎週末あるいは月に一度、「○○家ボードゲームDAY」を作ってしまいましょう。その日のテーマを決めると盛り上がります。例えば「どうぶつゲーム大会」として動物が出てくるゲーム(おばけキャッチのネズミや、動物テーマの別ゲームがあれば)を集めて遊ぶ、「冒険と謎解きナイト」としてスコットランドヤードなど推理系を遊ぶ、などです。子どもにテーマ選びを任せてみるのも面白いですよ。

- ゲーム種目とスケジュール: 午前・午後でゲームを分けてミニ大会形式にすると達成感があります。例として、午前中はウォーミングアップに簡単なカードゲーム(ニムトなど)をプレイ→お昼休憩をはさんで、午後はじっくり戦略ゲーム(カタンやカルカソンヌ)に挑戦→締めくくりにみんなで協力ゲーム(パンデミック迅速対応)で一致団結!といった流れはいかがでしょう。最後にそれぞれのゲームでの活躍を振り返り、家族内で**MVP(盛り上げ賞、頑張ったで賞など)**を決めて表彰するなんて演出も楽しいです。

- ポイント制で成長記録: 複数のゲームを大会のように遊ぶ場合、ゲームごとにポイントをつけて集計すると白熱します。勝ったら○点、協力ゲームクリアで全員○点、みんなの合計点が何点超えたらご褒美…などルールを決めておけば、勝敗が偏ってもフォローできます。大会を重ねていけばポイントの推移で子どもの成長も見て取れるでしょう。「去年は負けて泣いてた○○ちゃんが、今日は全ゲーム笑顔でできた!」なんて親にとって最高の成長記録になります。

- 思い出の記録を残す: せっかくの親子ゲーム大会、写真やメモで記録を残しましょう。遊んでいる最中の真剣な表情や笑顔の写真は宝物になります。結果をホワイトボードに書いて日付とともに写真に撮っておくのも良いですね。子どもにとっては、自分が書いたスコアシートや、そのとき描いたイラストなどが将来良い思い出になります。アルバムや日記に「今日はカタンでお母さんに勝った!」などと書き残しておけば、後で見返して家族でニヤニヤできますよ。

- ルーティン化して楽しみの一つに: ボードゲーム大会を定期的な家族行事にすれば、子どもたちは「今度の土曜はゲームの日だ!」と心待ちにするでしょう。学校や仕事でちょっと嫌なことがあっても、「週末はみんなで遊べる」と思えば元気が出るものです。ボードゲームを通じて家族の楽しいルーティンができると、日々の生活にメリハリと一体感が生まれます。

親子ボードゲーム大会は、競い合う中にも協力や応援があって、家族の絆が深まるイベントです。遊ぶゲームを変えれば毎回新鮮な盛り上がりがありますし、子どもの成長に合わせて少しずつ難しいゲームに挑戦していく楽しみも続いていきます。ぜひ工夫を凝らして、自宅を**「親子で遊べるゲーム」**のテーマパークにしてください!

おわりに:親子ボードゲームで広がる世界

初心者ファミリー向けに、未就学児から小学生まで親子で遊べる子ども向けボードゲームの楽しみ方を紹介してきました。ボードゲームはルールを覚えるハードルこそありますが、一度コツを掴めば、そこには家族だけの物語が生まれる豊かな世界があります。最初は誰もが初心者です。難しいゲームは無理に構えず、まずは笑顔になれる簡単なゲームから始めてみましょう。初心者 ボードゲーム おすすめの作品をいくつか試していくうちに、お子さんの「これ大好き!」がきっと見つかるはずです。

そして何より大切なのは、親子で一緒に遊ぶ時間を思い切り楽しむことです。勝って喜ぶ顔、負けて涙する顔、考えている真剣な顔、笑い合う顔——どんな表情も家族で過ごすかけがえのない瞬間です。ボードゲームというツールを通じて、ぜひ親子のコミュニケーションを深め、たくさんの思い出を作ってください。今日紹介した「カタン」「カルカソンヌ」「ブロックス」などの定番はもちろん、新しいゲームにもぜひチャレンジしてみてくださいね。

さあ、週末はテレビを消してボードゲームタイム! お気に入りのゲームを並べて、「次はどれを遊ぼうか?」とワクワクするひとときをご家族で満喫してください。親子で遊ぶボードゲームの世界は無限に広がっています。おうちが笑顔と会話でいっぱいになる素敵なゲームナイトをお楽しみください。

| 首都圏RF1テイクアウト専門店を徹底活用!サラダ&揚げ物で親子が楽しむ健康ごはん |

| 価格の安い順!高田馬場のランチバイキング18選 |

| ケンタッキー州で人気のオススメ観光スポット30選! |

| 【2025年最新版】豊田市の0歳の子供におすすめ遊び場6選 |

| ブラジル観光の必見スポット35選! |