千葉市科学館で子どもとおでかけ!関東ファミリーにおすすめの雨の日スポット

千葉市中央区にある 千葉市科学館(愛称:きぼーる内7~10階)は、未就学児から小学生まで家族みんなで楽しめる参加体験型の科学館です。首都圏・関東エリアのファミリーのお出かけ先として人気が高く、屋内施設のため雨の日のお出かけ先にも最適です。科学の不思議を遊びながら学べる展示や体験が充実し、プラネタリウムや科学実験ショー、子ども向けワークショップなど盛りだくさん。この記事では、千葉市科学館の魅力と子どもとおでかけする際の楽しみ方を、未就学児と小学生それぞれの視点で詳しくご紹介します。アクセス情報や設備、安全面の対策、混雑状況の対策など、ファミリーに役立つ情報も網羅しています。関東ファミリー必見のスポット・千葉市科学館で、雨の日でも思い出に残る一日を過ごしましょう。

千葉市科学館とは?子どもから大人まで楽しめる体験型ミュージアム

千葉市科学館は、「日常の視点で科学を捉え、子どもから大人まで楽しめる参加型科学館」です。2007年に開館し、2022年秋に常設展示の一部リニューアル、さらに2025年1月にプラネタリウムをリニューアルするなど、館内設備や展示内容をアップデートし続けています。館内には約150点もの体験装置が常設されており、見て触れて遊びながら科学の原理を学べる工夫が満載です。週末を中心にワークショップや実験イベントも開催され、展示以外の体験プログラムも豊富に用意されています。

7階から10階までのフロアに多彩な展示エリアが展開されており、それぞれテーマに沿ったゾーンになっています。7階はエントランスフロアで、企画展示室やミュージアムショップ、受付があります。8階は音や光、数、感覚など不思議がいっぱいの「ワンダータウン」、9階は身近な技術やものづくりをテーマにした**「テクノタウン」、10階は宇宙・地球・生命を扱う壮大なテーマの「ジオタウン」**となっています。それぞれのフロアで年代を問わず楽しめる仕掛けがありますが、特に子ども達の知的好奇心を刺激するよう工夫された体験型展示が多いのが特徴です。

館内各所にはスタッフやボランティアが常駐しており、質問対応や子どもへのサポートをしてくれるため、小さなお子さん連れでも安心して楽しめます。日々開催されるミニワークショップや科学実験イベントもあり、訪れる度に新しい発見があります。入館料もリーズナブルで、小・中学生は常設展示もプラネタリウムも各100円と格安(未就学児は無料)、大人でも各600円という利用しやすさです。家族みんなでコスパ最高の一日を過ごせるスポットと言えるでしょう。

それでは、千葉市科学館の常設展示やプラネタリウム、イベント、施設サービスについて具体的に見ていきましょう。未就学児と小学生それぞれの年齢層ごとの楽しみ方にも触れながら、たっぷりと魅力をお伝えします。

常設展示フロア(8階〜10階)の見どころと楽しみ方

千葉市科学館の常設展示は8階・9階・10階の3フロアに分かれ、それぞれ**「ワンダータウン」(8階)、「テクノタウン」(9階)、「ジオタウン」**(10階)と名付けられています。日常生活に潜む不思議から最先端技術、地球や宇宙の神秘まで、幅広いテーマを網羅しており、子どもも大人も夢中になれる内容です。それぞれのフロアの特徴と、子どもと一緒に楽しむポイントを詳しく紹介します。

8階 ワンダータウン:視覚・音・光・数…五感で遊ぶ不思議体験

8階「ワンダータウン」は、視覚・聴覚など感覚の不思議や、音・光・数といった日常に潜む現象をテーマにしたフロアです。身の周りで起こるさまざまな現象を体験的に表現した展示が多く、遊びながら自然の原理や法則を学べます。

視覚・感覚の不思議ゾーンでは、目の錯覚を体験するコーナーが充実しています。例として、傾いて見える不思議な部屋や、見る角度で形が変わる「変身立体」など、ユニークな展示が盛りだくさんです。自分の体を使って錯覚現象を体験でき、子どもたちは大興奮間違いなし。未就学児でも「部屋が斜めに見える!」と体感して楽しめますし、小学生なら「どうしてそう見えるんだろう?」と原理に興味を持つきっかけになるでしょう。

音の不思議ゾーンでは、普段目に見えない「音」を可視化して楽しむ展示があります。音の振動で模様を作る装置や、耳と骨で聞こえ方がどう違うか試せる装置、「街の音クイズ」など、音に隠れた科学を体感できます。例えば、大きなパラボラアンテナ型の装置で離れた場所でも声が伝わる体験は、子どもたちがキャッキャと遊びながら原理を学べる人気コーナーです。音の出るおもちゃ感覚で触れることができるため、小さな子でも楽しめます。

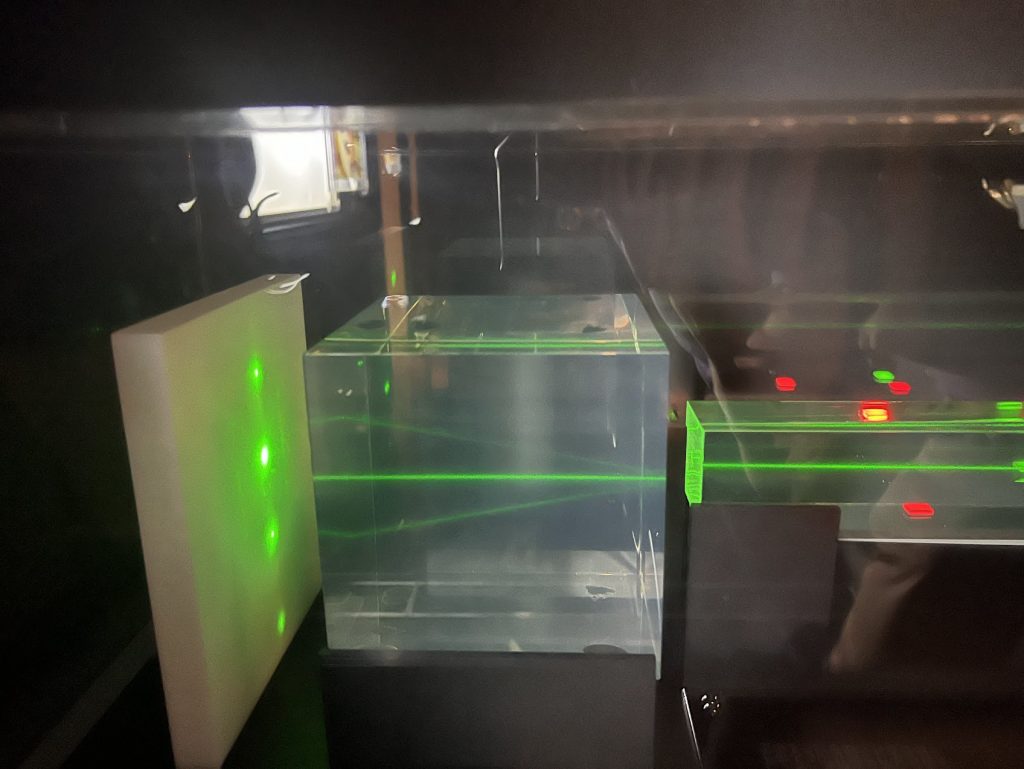

光の不思議ゾーンでは、光の透過・反射・屈折といった性質を遊びを通じて学べます。虹色のプリズムや鏡の反射実験、レーザー光の干渉を見てみるコーナーなど、カラフルで視覚的に美しい展示が揃っています。子どもにとっては光るものや色の変化はそれだけで興味津々。鏡に映る不思議な自分の姿(左右が反転しない鏡など)に笑ったり、光の三原色を組み合わせて遊ぶうちに、自然と科学の基本を学べるでしょう。

数とかたちの不思議ゾーンでは、数学の概念をゲームやパズルで体験できます。難しく思える数の世界も、実際に手を動かして図形を作ったり解いたりすることで楽しめます。リサージュ曲線を描く装置、自然界における形の規則性を探す展示、巨大万華鏡(ジャンボ多面鏡)に入って不思議な映像を見る体験、サイコロを振って確率を体感するゲームなど、子どもの「考える力」を刺激する遊びが満載です。小学生くらいになると、パズルに挑戦して「できた!」という達成感を味わえるでしょう。未就学児でも、色とりどりの形に触れて遊ぶだけでも十分楽しめます。

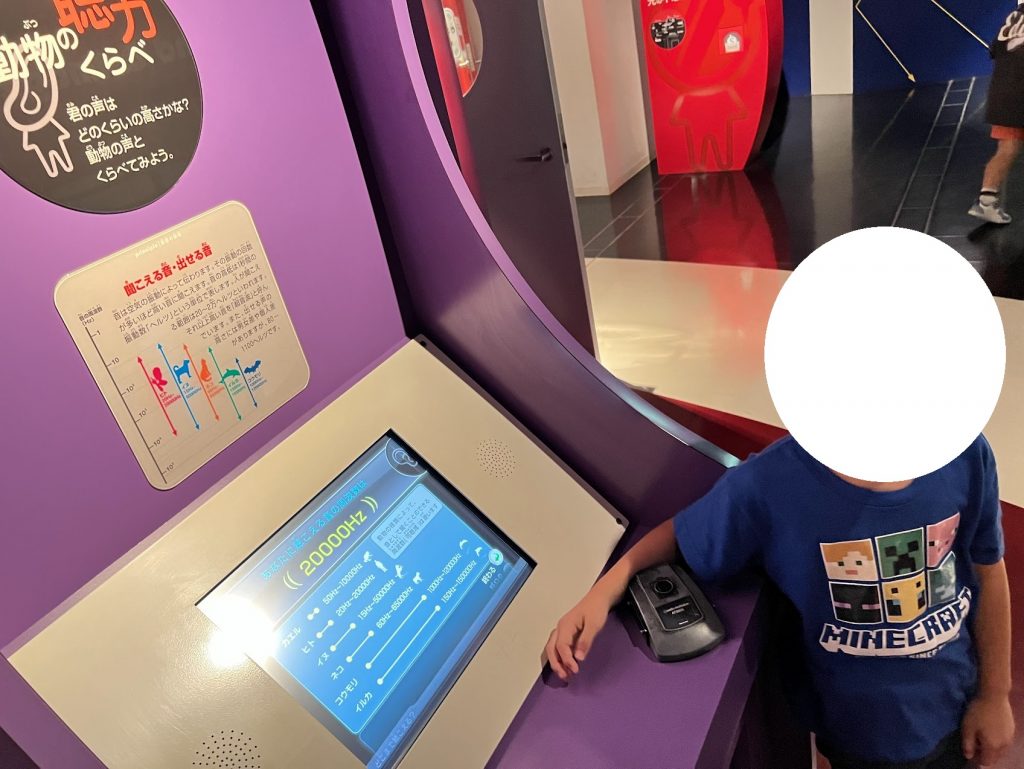

からだの不思議ゾーンでは、自分の五感や運動能力を試すコーナーが用意されています。動体視力を測る装置や、におい当てクイズ、聴力テスト、反射神経ゲーム、垂直跳びにチャレンジするコーナーなど、自分の体の機能に気づく体験ができます。子どもはゲーム感覚で競争したり記録に挑戦したりと夢中になります。特に **「垂直跳びコンテスト」**では高くジャンプして記録が表示されるので、兄弟で競ったりして盛り上がるでしょう。未就学児には難しいものもありますが、保護者がサポートしながら一緒に挑戦することで、親子の触れ合い遊びにもなります。

8階にはこの他、**「講義室」や「科学実験室A・B」**も併設されています。ここでは週末を中心にサイエンスショー(実験実演)や工作教室などが開催されます。訪れたタイミングで実験イベントが行われていたら、ぜひ参加してみましょう。短時間で楽しめるミニ実験ショーから、じっくり工作を作るワークショップまで内容は様々ですが、どれも子どもたちに大人気です。身近な材料を使った不思議実験などは小さな子でも楽しめ、理科が得意でないパパママも一緒に「へぇ!」と感心してしまうはずです。

8階ワンダータウンは未就学児にも特におすすめのフロアです。体を使った錯覚体験や音遊びなど、小さな子どもでも直感的に楽しめる展示が多いからです。展示物自体がカラフルで音も出るものが多いため、飽きずにフロア内を探検できます。もちろん小学生にとっても、新しい知識に触れるワクワクが詰まったエリアです。「どうしてこうなるの?」と疑問を持ったら、それが学びのチャンス。ぜひお子さんと一緒に体験しながら、その不思議の理由を話し合ってみてください。

9階 テクノタウン:暮らしを支える科学技術とものづくりの世界

9階「テクノタウン」は、私たちの暮らしを支える技術や産業、ものづくりをテーマにしたフロアです。身近にある機械や製品に隠された原理・しくみをひも解き、その発展の歴史から未来の姿までを体験的に学べるよう工夫されています。子どもたちにとっては、自動車やロボット、おもちゃといった大好きなモノがたくさん登場するワクワクのフロアでしょう。

技術の進歩コーナーでは、街中や生活を取り巻く科学技術の移り変わりを紹介しています。貴重な昔の機械の実物展示から最新の技術まで、タイムトラベルするように技術史を学べる展示です。千葉市ゆかりの企業が誇る先端技術や製品も紹介されており、「世界で活躍する日本の技術」コーナーでは地元企業の独自技術も知ることができます。レトロな電話機や家電の展示に、親世代は懐かしさを感じるかもしれません。小学生くらいになれば、「昔はこんな電話だったんだ!」「未来はどんな風になるのかな?」と家族で会話が弾みます。

機械と技術コーナーでは、特に自動車を中心とした機械工学の仕組みを体験できます。工具や機器に囲まれたガレージ風の空間で、車の動力のしくみや部品の構造を楽しく学べる展示が揃っています。例えば、**「スケルトンカー」**と呼ばれる透明な車の模型では、エンジンや歯車など内部の動きが見えるようになっており、アクセルを踏むとどのように車輪が回るかが一目瞭然です。他にも差動歯車(ディファレンシャルギア)の仕組みや、滑車の働きを実際に手で動かして体験する装置、ロボット製作体験ができるコーナーなど、未来のエンジニア心をくすぐる内容です。車やロボットが大好きな子にはたまらないエリアでしょう。幼児には少し難しい展示もありますが、ピカピカ光るエンジン模型を眺めたりハンドル操作だけでも楽しめますし、保護者が「ここがエンジンだよ」と教えてあげれば好奇心の芽が育ちます。

海洋と技術コーナーでは、日本の海洋開発や海底資源探査の最前線を紹介しています。目玉は何と言っても**実物大の深海調査船「しんかい6500」**の巨大模型です。全長約10メートルにも及ぶ真っ白な潜水調査船がフロア中央に堂々と展示されており、その迫力に子どもだけでなく大人も圧倒されます。「しんかい6500」は実際に6,500メートルの深海まで潜れる有人探査船で、模型とはいえ細部まで精巧に再現されているため、本物さながらの臨場感です。子どもたちは「大きい!」「潜水艦だ!」と大興奮で駆け寄るでしょう。さらに、深海探査機「江戸っ子1号」が見た深海世界を紹介する展示や、深海の海底に眠る金属資源について学べるコーナー、遠隔操作でマニピュレーター(機械の腕)を動かしてみる体験装置などもあり、深海という未知の世界への探究心が刺激されます。海の生き物や乗り物好きの子には特に印象深い展示になるでしょう。

都市と技術コーナーでは、普段何気なく見過ごしている都市インフラにスポットを当てています。電柱や信号機、上下水道や地下ケーブルなど、街を支えるライフラインにどんな科学技術が詰まっているのかを紹介する展示です。実物の信号機や電線付きの電柱が展示されており、子どもは「これ知ってる!」と身近なものだけに興味津々です。信号機の裏側はどうなっているのか、中にどんな仕組みがあるのかを知ることで、いつも見ている街角の景色が違って見えてくるかもしれません。「都市のライフライン」コーナーでは地図上で上下水道や電気・通信網がどのように張り巡らされているかを学べ、災害時にこれらがどう支えになるかなどの防災科学の視点も身につきます。日頃当たり前と思っているものの裏側に科学があることに子どもが気づく、良いきっかけになるでしょう。

デジタルと技術コーナーでは、コンピュータやインターネットといったデジタル技術を体験的に学べます。一見難解なプログラミングやネットワークの仕組みも、ゲーム感覚の展示でわかりやすく紹介されています。例えば、電子音楽を作ってみる装置や、顔写真を合成して遊ぶ「百面相写真館」、ゴーグルを装着して仮想空間を体感するバーチャルワールドなど、子どもが興味を持ちやすいアプローチでデジタルの世界に触れられます。プログラムで動くおもちゃやロボットも展示されており、「どうやったら動くのかな?」と考えるうちに、自然とデジタル技術の仕組みに親しめるでしょう。小学生高学年くらいになると、自宅のパソコンやタブレットでの体験と結びつけて理解が深まるかもしれません。

電波と技術コーナーでは、私たちの生活に不可欠な情報通信技術をテーマに、アナログからデジタルへの進化を追体験できる展示があります。モールス信号を打ってみる体験や、ラジオの電波を捕まえるチューニング体験、電子回路パズルなどがあり、通信の仕組みが遊びながら学べます。「電波キャッチャー」では特定の位置にアンテナを移動させると音が流れるなど、子どもでも楽しめる工夫があります。普段何気なく使っているスマホやテレビの裏にもこんな技術があるんだ、と親子で驚くことでしょう。

おもちゃと技術コーナーでは、古今東西のさまざまなおもちゃを実際に手に取って遊ぶことができます。おもちゃは時代ごとの知恵と技術の結晶であり、ここでは昔のおもちゃから最新の玩具まで実物が揃っています。子どもは目の前にたくさんのおもちゃが並んでいるだけで大喜びです。実際に触って動かすことで、そのおもちゃに隠された仕組み(ぜんまいの動力や重力の使い方など)に気づくかもしれません。「このおもちゃはどうやって動くのかな?」と考えること自体が科学的思考につながります。親世代には懐かしいブリキのおもちゃや、外国のユニークなおもちゃなどもあり、「昔は電池がなくても動くおもちゃがあったんだよ」などと子どもに話して聞かせるのも良いでしょう。代々受け継がれるおもちゃ文化の中に科学のエッセンスを再発見できるコーナーです。

さらに9階には、子どもの創造力を育む**「ものづくり工房」と「科学工作室」**があります。ものづくり工房では館内展示物のメンテナンスや工作イベントの準備を行っており、その様子をカウンター越しに見ることができます。運が良ければスタッフが展示品を修理するところや、新しい工作イベントの試作をしているところを見学でき、「科学館の裏側」を垣間見る体験ができるでしょう。また、気軽に参加できるミニものづくりワークショップも随時開催されています。科学工作室は木工・金工の設備が整った本格的な工作室で、定員24名ほどの工作教室が行われます。こちらでは事前申込制の講座や、科学館クラブ活動の工作会などが開催され、工具を使った本格的なものづくり体験が可能です。小学生になると、こうした工作イベントに参加して自分だけの作品を作る達成感は大きな喜びとなります。

9階テクノタウンは、乗り物や機械いじりが好きな子や、小学生以上の探求心旺盛な子に特におすすめのフロアです。実物大の「しんかい6500」の迫力や、ロボット・自動車の体験展示など、好奇心を刺激する見どころが多く、大人も一緒に熱中してしまうでしょう。一方で、小さな子どもでも楽しめるおもちゃコーナーやピカピカ光る展示もあり、年齢に応じた楽しみ方ができます。ぜひ親子で「これはどう動くのかな?」「昔と今でどう変わった?」など会話しながら回ってみてください。お子さんが将来エンジニアや科学者を志すきっかけが、このフロアで生まれるかもしれません。

10階 ジオタウン:宇宙と地球・自然科学の驚異を探究

10階「ジオタウン」は、宇宙・地球・生命などスケールの大きな科学をテーマにしたフロアです。身近な気象現象から地球の内部構造、さらには遥か遠い宇宙の出来事まで、壮大なスケールの自然科学を体験的に学べます。展示を通して、私たちを取り巻く環境や宇宙の神秘に気づき、「これからの地球を考えるきっかけ」となることを目指した内容になっています。

地球を探るコーナーでは、変化し続ける地球環境や多様な気象・地質現象を扱っています。身近な天気から地球深部の活動まで、科学的視点で解き明かす体験ゾーンです。例えば**「お天気スタジオ」**では、テレビの天気予報のように自分で天気図を使って解説する体験ができ、まるで気象予報士になった気分を味わえます。子どもはマイクを持って天気予報ごっこをするのが楽しく、自然と気象への興味が湧くでしょう。また、火山島の模型展示では、噴火で新たに誕生した西之島の成長過程を紹介し、地球が今も活動していることを実感できます。岩石のでき方や地層ができる仕組みを学べる展示もあり、理科の授業で習う内容を先取り・復習できるような構成です。小学生なら地震計の模型に触れて地震波を発生させてみたり、地球内部模型をのぞいてプレートの動きを学んだりと、教科書だけではわかりにくいことが体感を通じて腹落ちするでしょう。

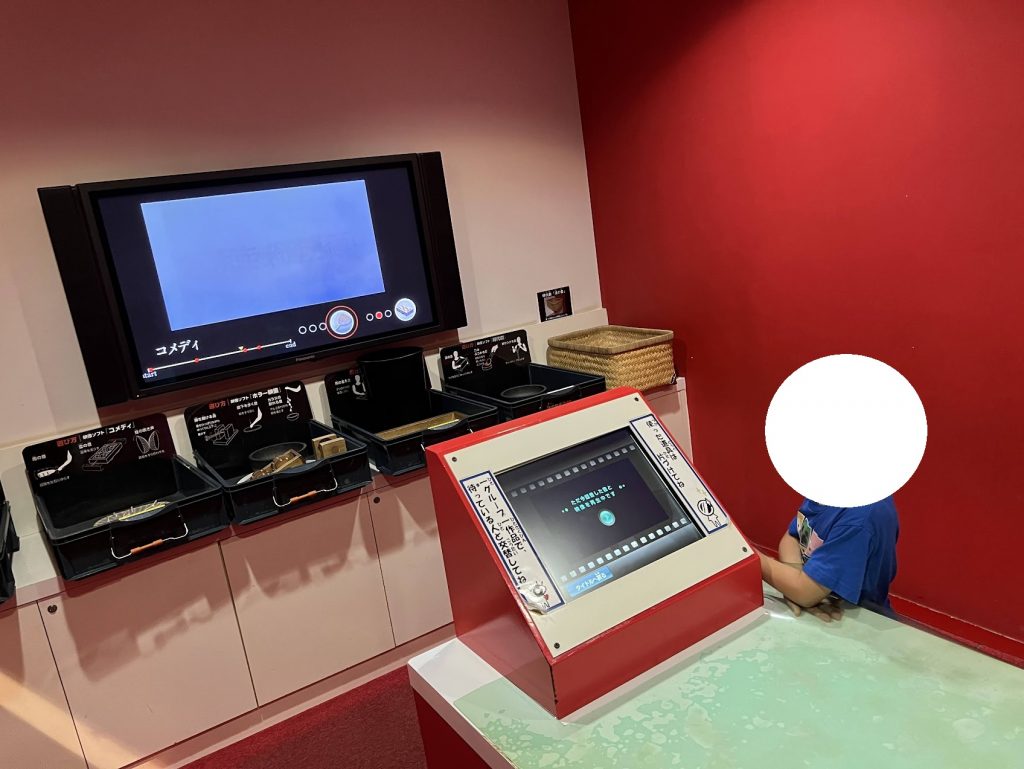

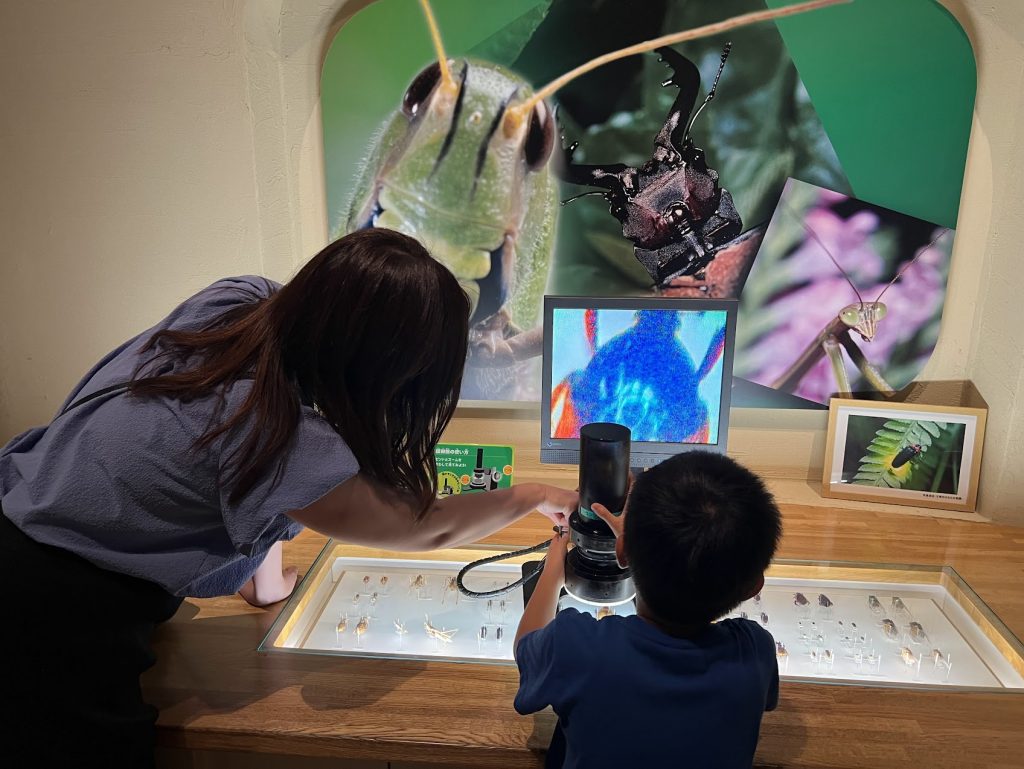

自然を探るコーナーでは、厳しい環境の中で生物が生き抜くために獲得した多様な知恵や進化の過程を紹介しています。生物の生存戦略や進化の神秘に迫る展示で、昆虫の擬態(周囲に溶け込むカマキリや枯葉そっくりの蝶など)を実際に探すゲームや、さまざまな種子がどのように遠くまで飛ぶかを模型で体験するコーナーなどがあります。例えば、プロペラのようにくるくる回りながら落ちる種や、ふわふわ綿毛で飛ぶ種などを実際に飛ばしてみて、その工夫に気づくことができます。「自然の驚異」パネル展示では、極限環境で生きる生物たち(砂漠の動物や深海魚など)の特性を紹介し、過酷な環境でも生き延びる生命の強さに感嘆するでしょう。小さな子にとっては、虫眼鏡で昆虫模型を観察したり、動物の写真を眺めるだけでも楽しめますし、小学生になれば進化の物語に思いを馳せる良い機会になります。親子で「この虫どこにいるか分かる?」と探したり、「どうして葉っぱに似ているんだろうね」と話し合うことで、自然の工夫に気づく体験ができるでしょう。

ニュートリノで探るコーナーでは、少し難しいですが現代物理学の最先端「ニュートリノ」に焦点を当てています。南極の巨大観測施設「アイスキューブ」をモデルにしたシミュレーター展示があり、目に見えず何にでもすり抜ける不思議な粒子ニュートリノを、どのように捉えているのか仕組みを学べます。壁一面に広がる青い光のドーム模型があり、子どもはただその幻想的な雰囲気に「きれい!」と見入ってしまうかもしれません。実はこれが氷の中に埋め尽くされた光センサーで宇宙からのニュートリノを検出する装置であること、そして宇宙の謎を解く手がかりになっていることを知ると、大人でも「へぇ!」と感心してしまいます。展示解説には専門的な言葉も出てきますが、子どもには「すごく小さな粒が宇宙から飛んできてるんだって!」といったふうに噛み砕いて伝えてあげると良いでしょう。ここは2022年のリニューアルで新たに加わった展示の一つであり、千葉市科学館が常に最新の科学も扱っていることを象徴するコーナーです。科学好きな小学生や中学生には特に刺激的な内容でしょう。

宇宙を探るコーナーでは、古代から人類を惹きつけ続ける宇宙の謎と、宇宙開発の過去・現在・未来を紹介しています。宇宙の神秘を解き明かすキーワードを分かりやすく紹介し、人類が挑み続けている宇宙開発についても展示されています。目玉展示の一つは、小惑星探査機「はやぶさ2」の模型です。実物大に近い模型を間近で見ることで、日本の探査機がどのように小惑星に着陸しサンプルを持ち帰ったのかをイメージしやすくなります。また、JAXAが開発中の有人月面探査車「ルナクルーザー」(トヨタと協働開発の有人与圧ローバー)の模型展示もあり、月や火星での人類の活動を支える最新技術に触れられます。巨大な月面車の迫力に、子どもたちは思わず「乗ってみたい!」と目を輝かせるでしょう。さらに、月面での歩行を体験できる装置 「ムーンウォーカー」 も人気です。これは体にハーネスをつけてジャンプすると、地球の重力の6分の1の世界(=月面と同じ重力)を疑似体験できる乗り物で、普段より高くゆっくり跳ねる感覚に子どもたちは大興奮します。(※このムーンウォーカーは身長120cm以上で体重100kg未満という利用制限があります)小さいお子さんや幼児には利用できませんが、小学生で条件を満たせば是非挑戦させてあげたい体験です。その他、太陽系のバーチャル探査シミュレーションやジャイロ効果を体感できる装置など、宇宙の不思議を体で感じる展示もあり、未来の宇宙飛行士が生まれるかもしれないエリアです。

生活を探るコーナーでは、地球環境問題と私たちの生活との関わりについて考えます。例えば「もし世界中の人が同時に○○したら?」という発想でエネルギー大量消費をシミュレーションし、そのインパクトを視覚化する展示があります。電気を一斉につけたら地球全体でどれだけのエネルギーになるか、みんなが一斉にゴミを出したらどうなるか…といった壮大なスケールで物事を捉え、「大量消費社会」が地球環境に与える影響を実感できます。さらに、「リサイクル」コーナーでは普段捨てているものがどのように再利用されるかを学び、環境を守る取り組みについて親子で考えさせられます。地球環境時計の展示では、現在の地球温暖化や環境破壊の進行状況を時計のようなビジュアルで示しており、子どもにも直感的に理解できるよう工夫されています。小学生には少しシリアスなテーマかもしれませんが、未来を担う子どもたちにこそ考えてほしい「地球のこと」を、家族で話し合う良い機会になるでしょう。「ぼくたちに何ができるかな?」と問いかけてみるだけでも、子どもの中に環境への意識が芽生えるかもしれません。

加えて10階には、落ち着いて探究活動ができる**「探究実験室」と、お昼休憩に便利な「スカイガーデン」**があります。探究実験室は、参加者一人ひとりが自分のペースでじっくり取り組む発展的なワークショップや講座が開催される部屋で、電子顕微鏡や液体窒素発生装置など専門的な設備も備えています。開催予定のプログラムは館内モニターやホームページで発表され、事前申込制のこともあるので、興味のある内容があればチェックしてみると良いでしょう。例えば夏休み期間には高学年向けの本格的な科学実験講座(顕微鏡で微生物観察、化学実験など)が行われることもあり、自由研究のヒントにもなります。

スカイガーデンは10階にある飲食スペースで、お弁当を食べたり休憩したりできる場所です。プラネタリウムのドーム上部を囲むように配置されており、眺めも良く開放的です。土日祝日はテーブル席が一般開放されており、11:00〜15:00の間は自由に飲食可能です。平日は団体利用のみで、レジャーシートを敷いてグループがお弁当を食べる利用形態となっています。一般の家族が平日に行く場合は、スカイガーデンは使えないため注意が必要です。その場合でも8階・9階のアトリウム(一部ベンチスペース)で軽食をとることは可能です。スカイガーデンは昼時には家族連れで賑わいますが、比較的座席数は多いので、タイミングをずらせば席を確保しやすいでしょう。晴れていれば外光がたっぷり入り、子どもたちもリフレッシュできます。なお、プラネタリウム球体の上に**「スカイマウンテン」**と呼ばれる一段高いスペースもあり、こちらは予約団体専用の食事場所として使われます(一般利用はできません)。詳しいランチ事情については後述「ランチ・周辺施設」の項目でご紹介します。

10階ジオタウンは、宇宙好き・生き物好きなお子さんにとって夢のようなフロアです。壮大な宇宙の話から足元の地球環境まで、スケールの異なる展示を行き来することで、「理科って面白い!」という気持ちが芽生えるでしょう。未就学児には少々難しい内容もありますが、実物大モデルや映像演出が多いため、見ているだけでも興味を引かれます。例えば大きな探査機の模型やキラキラ光る地球儀、動く恐竜模型(※企画展等で展示されることも)など、幼児でも目を奪われるものが点在しています。親御さんはぜひお子さんのペースに合わせて、このフロアでじっくり科学談義をしてみてください。小さな「なぜ?どうして?」を大切に、親子で答えを探る時間は何物にも代えがたい学びのひとときとなるでしょう。

プラネタリウムの魅力:県内最大級の星空を親子で体験

千葉市科学館のプラネタリウム(7階)は、千葉県内最大級の規模を誇ります。内径23メートルのドームいっぱいに満天の星を映し出すことができ、座席数も200席と大迫力の宇宙空間を体験できます。2025年のリニューアルでは最新式の投影機とシステムを導入し、1億個もの星で再現される天の川や10万通りの星の輝き、300を超える星雲星団までもリアルに描写できるようになりました。さらにドーム全体に映像を映し出すプロジェクターもアップグレードされ、以前にも増して臨場感あふれる映像体験が可能となっています。まるで本物の夜空の下にいるかのような美しい星空と迫力の映像演出に、親子で思わず見入ってしまうでしょう。

プラネタリウムでは日替わりで多彩なプログラムが上映されています。星座解説を中心とした伝統的なプログラムはもちろん、音楽やヒーリング映像と星空を組み合わせたもの、最新宇宙ニュースを紹介するもの、そして小さな子向けのキャラクター番組や絵本風プログラムまで、幅広いラインナップです。スタッフによる生解説が行われる回もあり、季節の星座や天文トピックをわかりやすく教えてくれると好評です。また、幼児向けプログラムも定期的に上映されています。幼児向けでは、難しい星座の話よりも物語仕立てで星や月を紹介する内容になっていたり、途中で簡単な問いかけや歌があったりと、小さな子でも飽きずに見られる工夫が凝らされています。「プラネタリウムは暗いし静かだからうちの子には無理かも…」と心配な場合は、まずこの幼児向け投影に合わせて入場してみるのも良いでしょう。実際、周りも小さな子が多いので多少話し声が出てもお互い様ですし、スタッフも温かく見守ってくれます。

座席はリクライニング式でゆったりしており、小さな子は保護者のひざの上で観覧することもできます(未就学児は保護者の膝上鑑賞なら無料の場合がありますが、席を占有する場合は小中学生料金が必要です。館の最新規定をご確認ください)。暗い環境が平気なお子さんなら、未就学児でもプラネタリウムデビューにぜひ挑戦してみてください。開始直後は驚いて声を出してしまう子もいますが、満天の星がゆっくり回り出すと不思議と静かに見入ってしまうものです。「あれが○○座だよ」と指さす仕草をしたり、小声で感想をつぶやいたりする様子は、親にとっても微笑ましい瞬間です。

プラネタリウムは各回入れ替え制で、だいたい40~50分程度の上映時間となっています。最終の投影開始時刻は19:00です。平日昼間など空いている時は開始直前でも入れますが、土日祝日や長期休暇期間は満席になることも多いため、早めの時間帯の回や整理券発行に注意しましょう(混雑対策は後述します)。入館券とは別にプラネタリウム観覧券が必要ですが、常設展示とのセット券も販売されています。初めて行く場合はセット券を購入し、展示とプラネタリウム両方を楽しむのがおすすめです。

プラネタリウムホール内は基本的に飲食禁止・撮影禁止です。上映中は暗くなりますので、小さなお子さん連れの場合は安全対策として足元に荷物を置かない、手をつないで着席するなどご注意ください。途中でどうしても泣いてしまった場合は無理せず一度退出することも可能です(入口付近の扉から出入りできます)。再入場はできませんが、スタッフに相談すれば落ち着くまでロビーで星空ライブ中継を映してもらえることもあります。いずれにせよ、親子でリラックスして美しい星空を見上げる体験は格別です。「昨日の星きれいだったね」と帰り道に話す時間も、また素敵な思い出になるでしょう。

なお、千葉市科学館プラネタリウムでは時折特別投影イベントも開催されています。たとえば、心地よい音楽コンサートやアロマの香りと星空を組み合わせたヒーリングプラネタリウム、大人向けのプログラム(解説が専門的で内容深め)などです。カップル向けの夜間特別投影が行われることもあり、ファミリーだけでなく幅広い層に楽しんでもらえる工夫が凝らされています。こうしたイベントは公式サイトや館内チラシで告知されますので、興味があればチェックしてみてください。

千葉市科学館のプラネタリウムは、単なる星空鑑賞に留まらない感動体験です。最新鋭の設備が作り出す極上の星空はもちろん、スタッフの情熱ある生解説や多彩なプログラム構成で、訪れる度に新しい発見があります。科学館に来たらぜひプラネタリウムにも足を運び、親子で宇宙への旅を楽しんでください。「今日見た星、夜空でも探してみようか」なんて会話が生まれたら、お出かけの余韻がさらに深まるはずです。

季節ごとの企画展示・特別イベントもチェック!

千葉市科学館では、常設展示に加えて**企画展示(特別展)**も随時開催されています。7階エントランスフロアにある企画展示室にて、季節ごとやテーマごとに期間限定の展示イベントが行われます。例えば、過去には「宇宙を撮影した美しい写真展」や「身近な科学道具(文房具など)をテーマにした展示」、「ミニチュア模型の世界展」など、多彩な企画展が開催されてきました。企画展示では常設にはない貴重な資料や体験コーナーが登場することもあり、「今回の企画展は何かな?」とリピーターの家族にも楽しみとなっています。

企画展の内容は子ども向けに親しみやすく工夫されているものが多く、期間中は関連ワークショップやスタンプラリーなどのイベントもセットで実施されることがあります。たとえば工作系の企画展では実際に小さなものを作ってみる体験コーナーがあったり、写真展ではクイズラリーに挑戦して記念品がもらえたりと、子ども心をくすぐる仕掛けが用意されています。多くの企画展は未就学児は無料、小中学生は100円または無料といった料金設定(別途常設展示観覧料が必要な場合もあり)なので、気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイントです。

企画展示の最新情報は公式サイトの「イベント」ページや、千葉市科学館のSNS(X〈旧Twitter〉やInstagram等)で告知されています。人気の企画展は土日祝に混雑することもあるので、余裕があれば平日の午後など比較的空いている時間帯に行くのがおすすめです。また、企画展初日や最終日はセレモニーや記念企画がある場合もあります。タイミングが合えば、オープニングイベントでキャラクターと写真を撮れたり、最終日に展示品プレゼント抽選会があったりと、特別な体験ができるチャンスもあります。

さらに、千葉市科学館では毎年秋頃に**「千葉市科学フェスタ」**という大型の科学イベントを開催しています。これは千葉市内外の科学系団体や企業、大学などが集まって行う科学のお祭りで、工作教室や実験ショー、サイエンスショー、最新技術の展示など盛りだくさんの内容です。きぼーる全体を会場に、2日間にわたり開催され、子どもから大人まで大勢の来場者で賑わいます。普段の科学館とはまた違った規模で科学体験ができ、無料プログラムも多いので、科学フェスタ開催時期(例年10月)に合わせて訪れてみるのも良いでしょう。ただし非常に混雑しますので、参加プログラムの事前予約や時間配分は計画的に。

その他にも春休み・夏休み期間には子ども向けの特別イベントが行われることが多いです。春は「青少年のための科学の祭典」というイベントで地元学生の科学作品展示や実験ブースが出たり、夏休みには自由研究応援企画として追加の実験教室が開催されたりします。館内掲示板や公式サイト「イベント一覧」で情報を随時チェックして、興味のあるイベントがあればぜひ参加してみましょう。参加費が必要な講座もありますが、中には無料のものもあります。定員制の場合は千葉市科学館メンバー会(後述)に入会していれば電話やネットで予約可能です。

企画展示や大規模イベントは、子どもに新鮮な体験を提供してくれる絶好の機会です。常設展示では得られない刺激を受けたり、家ではできない工作・実験に挑戦できたりするため、お子さんの視野がぐっと広がるでしょう。「今度こんな企画展やるんだって、一緒に行ってみようか?」と事前に話題にすれば、当日までワクワクが続きます。ぜひ千葉市科学館の企画展・イベント情報もチェックして、タイミングよく訪れてみてください。

体験型コンテンツ満載!毎日開催のワークショップとサイエンスショー

千葉市科学館では、展示を見るだけでなく自ら作ったり体験したりできるプログラムが非常に充実しています。館内では毎日何らかの体験イベントが行われており、訪れるたびに新しい発見や学びがあります。ここでは、常設のミニワークショップから週末の特別講座まで、館で体験できるコンテンツをご紹介します。

毎日開催!15分程度のミニ工作ワークショップ

館内10階のワークショップターミナルでは、ほぼ毎日、約15分でできる楽しい工作プログラムが実施されています。紙コップやストローなど身近な材料を使った簡単な科学工作や、お絵かきしながら学べる工作など、日替わりで内容が変わります。「今日はどんな工作かな?」とスケジュールを見るのも楽しみの一つです。予約不要・参加費無料のものが多く、材料がなくなり次第終了となる人気企画です。

例えば、ある日は「回転ごまを作って遊ぼう」という工作があれば、別の日には「光るスライムを作ってみよう」など、季節や展示テーマに合わせて様々なメニューが用意されています。スタッフやボランティアさんが丁寧に作り方を教えてくれるので、小さなお子さんでも保護者と一緒に取り組めば大丈夫。自分で作った工作は持ち帰れるので、館での体験をお土産として家でも楽しめるのが嬉しいですね。短時間で気軽に参加できるので、展示を見て回る合間のちょっとした休憩時間にもぴったりです。

ワークショップターミナルの開催時間や内容、定員はその日によって異なります。詳細は科学館公式サイトのイベントカレンダーや、館内入口でも配布している「イベントニュース」紙面に掲載されています。先着順で定員になり次第締め切りになる場合もあるので、参加したい場合は開始時間の少し前に会場に行くと安心です。小学生くらいであれば子どもだけで参加できますが、未就学児は保護者と一緒に参加しましょう。

迫力満点!サイエンスショー(実験実演)

週末や繁忙期には、8階の実験室や館内各所でサイエンスショーが開催されることがあります。サイエンスショーとは、科学館スタッフが科学の不思議な現象を実験で見せてくれる実演イベントです。例えば、空気砲で輪っかの雲を飛ばす実験や、光る液体を混ぜて色が変わる化学実験、大きな音が出る実験など、子どもたちの「見たい!」を刺激する演目が用意されています。客席参加型で、ステージに上がってお手伝いできることもあり、選ばれた子は誇らしげに実験に挑戦しています。

サイエンスショーは館内アナウンスや掲示で告知されるので、もし「まもなく○○を行います」と聞こえたら是非会場に足を運んでみてください。人気の実験ショーは立ち見が出るほど盛況になりますが、どの角度からでも見えるよう配慮されていることが多いです。実験によっては、子どもはもちろん大人も思わず「おぉー!」と声を上げてしまうようなダイナミックな現象が起こります。例えば、液体窒素を使ったマイナス196℃の世界の実験では、バラの花がパリンと凍って割れてしまったり、風船がしぼんでからまた膨らんだりと、不思議な光景に釘付けになるでしょう。炎を使う実験では安全面に十分配慮されているとはいえ、離れて見守る小さな子も「火が青く光った!」と目を輝かせます。

サイエンスショーは基本的に参加無料・申込不要です(入館料のみで観覧できます)。時間は15~30分程度のものが多く、1日に複数回行われることもあります。内容も日替わりで、「空気と科学のショー」「光と色のサイエンス実験」などテーマが変わるので、何度行っても新鮮です。理科実験の面白さを存分に味わえるので、科学館に来たら是非一度は体験してほしいプログラムです。お子さんが「家でもやってみたい!」と言い出したら、その好奇心をぜひ応援してあげてくださいね(実験内容によっては家庭で再現できる簡単なものもあり、スタッフに聞くと教えてくれることがあります)。

土日祝限定!じっくり学べる「土日講座」

千葉市科学館では、**土日祝日限定で開催される60分程度の科学講座「土日講座」**があります。こちらは対象が小学生以上に設定されていることが多く、より専門的なテーマをじっくりと学べる内容になっています。講座のテーマは様々で、算数・数学をゲームで楽しく学ぶもの、生物を扱う実験(DNAを取り出す実験や微生物の観察など)のもの、親子で一緒に参加できるものなどがあります。

例えば、「数学マジック講座」ではトランプや数字遊びを通じて数学の考え方を学んだり、「顕微鏡で見るミクロの世界講座」では実際に顕微鏡を操作して身近なものを観察したりします。理科工作系の講座では、簡単なロボットを作って動かす挑戦や、化石レプリカを作ってみる工作なども人気です。各講座とも専門知識豊富なスタッフが丁寧に教えてくれるため、小学校低学年でも十分についていけますし、高学年であれば一歩踏み込んだ内容に知的好奇心が刺激されるでしょう。「1時間も集中できるかな?」と心配になりますが、実験やクイズを交えたアクティブな講座が多いので、子どもたちはあっという間に時間を忘れて取り組んでいます。

土日講座は事前に予約が必要なものがほとんどです。科学館のメンバー会員(無料・後述)になると、インターネットや電話で予約申し込みができます。一般の方でも講座開始15分前に空きがあれば当日参加券を配布していますが、人気講座は早々に埋まってしまうので、確実に参加したい場合は事前予約がおすすめです。参加費は内容によりますが、多くは数百円程度と材料費のみのリーズナブルな設定です。中には無料のものもあります。

このような本格講座に参加すると、子どもは「自分は特別なことを体験できた!」という自信につながります。保護者の方も講座の様子を見学できますので、お子さんの新たな一面を発見できるかもしれません。講座終了後に「今日習った○○、家でもやってみようか?」なんて会話が生まれれば、学びが家庭にも広がって素敵ですね。土日講座の開催スケジュールや募集要項は公式サイトや館内チラシに記載されていますので、見逃さないようチェックしましょう。

クラブ活動やメンバー制度について

千葉市科学館には、科学に興味のある子どもたちが継続的に学べるクラブ活動(科学館クラブ)や、お得なメンバー会制度があります。クラブ活動は小中学生向けに複数のコースがあり、たとえばロボット制作を極めるクラブ、生物飼育や観察を行うクラブ、科学実験を探求するクラブなどが定期開催されています。こちらは一定期間(月1回など)の活動に参加する形で、仲間と一緒にテーマを深めることができます。科学館スタッフや専門家の指導のもと、工作発表会に出展したり、研究成果をまとめたりと、本格的な活動ができるため、理科好きのお子さんには大変貴重な場となっています(募集は年度始め等に行われるため、興味ある方は科学館HP「クラブ活動」欄を確認ください)。

また、科学館メンバー会はどなたでも無料で入会できる会員制度で、会員になると講座予約がWebや電話で可能になるほか、イベントニュースの定期送付など特典があります。リピーターの方や、講座に積極的に参加したい方は入会しておくと便利です。さらに、小中学生を対象とした**「科学館サポーターキッズ」**のような制度がある場合もあり(年度によって実施)、科学館の裏方を体験したりイベントをお手伝いしたりといった経験も積めます。興味が広がってきたお子さんには、こうした一歩踏み込んだ関わり方も検討してみると良いでしょう。

未就学児と小学生、それぞれの楽しみ方とポイント

千葉市科学館は幅広い年齢の子どもに対応した施設ですが、実際に訪れる際にはお子さんの年齢に合わせた工夫をすると、より充実した体験ができます。ここでは未就学児(乳幼児~幼児)と小学生のそれぞれを連れて行く場合にスポットを当てて、楽しみ方のポイントや親御さんへのアドバイスをご紹介します。

未就学児(乳幼児・幼児)と楽しむポイント

未就学児を連れて千葉市科学館に行く場合、まず何より嬉しいのは入館料が無料であることです。小学校就学前の子どもは常設展示・プラネタリウムともに料金がかからないため、気軽に訪れることができます。「小さい子にはまだ早いかな?」と思わず、ぜひ幼い頃から本物の科学体験に触れさせてあげてください。

とはいえ、乳幼児~幼児の場合は展示内容を理解するのは難しいことも多いです。そこで未就学児が直感的に楽しめるポイントを押さえて回ると良いでしょう。

体を使って遊べる展示を優先的に:8階ワンダータウンは五感を使う展示が多く、小さな子でも反応しやすい仕掛けが豊富です。傾いたお部屋でコロコロ転がったり、音を出す装置を触ったり、光の不思議コーナーでボタンを押して光をつけたりと、まずは「体験そのものを楽しむ」ことを大切にしましょう。子どもが面白がっている様子が見えたら、無理に解説しなくてもOKです。その笑顔の延長線上に、「なんでだろうね?」と問いかける余裕があれば十分です。短時間で飽きてしまったら、同じフロア内で別の展示に移動するなどテンポよく遊びまわると、子どもの興味を引き続けやすくなります。

視覚的にインパクトのある展示:9階の「しんかい6500」模型や、10階の宇宙探査機模型など、大きくて目立つ展示は未就学児にも人気です。「大きな船!」「ロケットみたい!」と興奮して見上げる姿が目に浮かびます。実際に触れることはできませんが、写真撮影スポットとしても◎。お子さんと模型の前で記念写真を撮れば、後から見返して「あの潜水艦、すごかったね」と記憶に残すことができます。

おもちゃコーナー:9階テクノタウンの「おもちゃと技術」コーナーは未就学児には外せません。実際に遊べるおもちゃが並んでいるので、まるで児童館のプレイルームのように自由に遊ばせてあげられます。ただし夢中になりすぎて他の来館者にぶつからないよう、見守りは必要です。「これ昔の電車のおもちゃだね」「木でできてるね」と言いながら一緒に遊ぶと、親子ともリラックスできます。

キッズスペースの活用:8階・9階の一角にベンチスペースがあります(アトリウム部分)。展示に飽きてしまったりグズり始めたら、そこで一旦おやつ休憩をするのも手です。科学館内は指定場所以外の飲食は禁止ですが、8階・9階アトリウムでの軽い水分補給程度なら大丈夫です(周囲に注意して行いましょう)。また、10階スカイガーデンも土日ならテーブルがありますので、少し早めにお昼を取って気分転換するのも良いでしょう。

プラネタリウムは幼児向け番組を:前述したように、未就学児には幼児向けプラネタリウム番組の回がおすすめです。上映時間も通常プログラムより短めで、内容も優しいため、初めてのお子さんでも比較的楽しみやすいです。ただし暗闇が苦手な子は無理せずパスしましょう。プラネタリウム以外にも、7階エントランス付近で行われるサイエンスアート広場(シャボン玉アートや影絵遊びなど、不定期開催)に参加できる場合もあります。そうした視覚的にきれいなイベントは、乳幼児でも見て楽しめるので要チェックです。

同じ建物内の子ども施設も利用:千葉市科学館が入る複合施設「きぼーる」内には、3〜5階に千葉市子ども交流館、6階に子育て支援館があります。子ども交流館は屋内遊び場で、大型遊具のあるプレイルーム(3歳以上対象、45分の入替制)や体育館的スペースもあり、無料で利用できます。科学館の展示に飽きてしまった幼児はこちらで体を思いっきり動かして遊ぶことも可能です。一方、6階子育て支援館は未就学の乳幼児と保護者のための遊び場で、絵本コーナーやおもちゃがあり、のんびり過ごせます。科学館の前後に立ち寄れば、まだエネルギーが有り余っている子もしっかり発散できます。同じビル内に無料で遊べるキッズエリアが充実しているのは、関東でも貴重でコスパの高いポイントです。科学館と組み合わせて上手に活用すれば、未就学児でも一日中飽きずに遊べるでしょう。

休憩・トイレは早め早めに:幼児連れでのお出かけは休憩とトイレが肝心です。科学館内は各階にトイレがありますし、おむつ替え台や授乳室も整っています。混雑する日はトイレも待つことがあるので、早めに「トイレ行こうね」と声掛けしましょう。7階・10階の多目的トイレは広くオストメイト対応ですし、9階の授乳室は自由に使える清潔なスペースなので、赤ちゃん連れでも安心です。

未就学児と科学館というと一見ハードルが高そうですが、千葉市科学館はむしろ小さい頃から科学に親しむ入口として最適な環境が整っています。館内のスタッフも子ども慣れしていて、「これはね…」と優しく語りかけてくれる場面も多々あります。すべてを理解できなくても、「大きなものがあった」「ピカピカ光った」「不思議だった」という体験が幼児期の好奇心を刺激し、成長の糧になるはずです。親御さんも肩肘張らず、「一緒に遊ぶ」感覚で科学館デビューを楽しんでください。

小学生(低学年~高学年)と楽しむポイント

小学生になると、科学館での体験はより深く豊かなものになります。学校で理科や算数を学び始める時期と科学館での実体験が結びつくと、「あ、授業で聞いたこれだ!」という発見や、「今日見たあれ、もっと知りたい!」という探究心が芽生えるでしょう。小学生と千葉市科学館を訪れる際のポイントをまとめます。

興味に合わせてじっくり体験:小学生にもなると、自分の興味関心がはっきりしてきます。恐竜や宇宙が好きな子もいれば、工作が好きな子、実験が好きな子など様々です。千葉市科学館は幅広い分野を網羅しているので、お子さんが「これ面白い!」と感じた展示をとことん味わわせてあげましょう。例えば宇宙好きなら10階の宇宙コーナーで隅々まで展示を読み込んだり、デジタル好きなら9階でプログラム体験に没頭したりと、子どものペースでじっくり回るのがおすすめです。全部の展示を網羅しようとせず、「今日はこのフロア中心に見ようか」などテーマを絞るのも一案です。科学館は一度で見切れないほど充実していますから、何回かに分けて訪れるくらいがちょうど良いかもしれません。

自主学習・自由研究のネタ探し:高学年になると学校の自由研究などもあり、「何を調べよう?」と悩む子もいるでしょう。科学館にはヒントが溢れています。展示を見て興味を持ったことを家で調べてまとめてみる、ワークショップで作ったものを発展させて工作研究にする、サイエンスショーで見た実験を自分なりに工夫して再現してみる、など色々なアプローチが可能です。館内のミュージアムショップでは実験キットや自由研究向けの教材も販売されているので、そこで道具を入手して家で挑戦するのも良いでしょう。科学館スタッフに質問すれば丁寧に教えてくれるので、疑問が浮かんだらその場で尋ねる習慣をつけるのも大切です。

イベントや講座に積極的に参加:前述の土日講座や特別ワークショップは小学生にこそおすすめです。例えば低学年向けの「親子で挑戦!科学工作教室」では親子共同作業で作品を作り上げる達成感が得られますし、高学年向けの「数学パズルに挑戦」では仲間と競い合いながら思考力を鍛えられます。長期休みには自由研究おたすけ系のイベントが用意されることもありますから、ぜひ積極的に活用しましょう。実験室での60分講座に集中して取り組む経験は、小学生には非常に有意義です。また、興味が広がってきたら科学館クラブに参加して継続学習するのも一つ。ロボットクラブや生物クラブなどで同じ趣味の友達ができ、自主性や協調性も育まれます。

学年別の楽しみ方:小学校低学年(1~2年生)であれば、まだまだ遊び感覚が中心です。8階・9階の触って遊べる展示を存分に楽しみつつ、10階では「宇宙って広いんだね」くらいの感覚でOKでしょう。文字の多い解説パネルは読めなくても、「一緒に読んでみようか」と簡単に説明してあげる程度で十分です。中学年(3~4年生)になると、理科の授業とリンクする部分が増えます。光の屈折や音の振動、磁石や電気のことなど、学校で学んだ知識を実際の展示で確かめる良い機会です。「これ学校で習ったね!」と子どもが言い出したらチャンス。関連する展示を一緒に探して、「教科書に載ってた実験をここでやってるね」と親子で共有すると学びが深まります。高学年(5~6年生)になると、展示内容もかなり理解できるようになります。科学館内の説明文を熱心に読み込み、自分からスタッフに質問する子もいます。高学年には是非プラネタリウムの解説をしっかり聞かせたり、企画展の内容について自分の考えを持たせたりと、一歩踏み込んだ体験をさせてあげてください。例えば環境問題の展示を見た後に「地球温暖化について調べてみようかな」といった自主的な動きが出てくるかもしれません。

友達同士での来館も:小学生になると、家族だけでなく友達同士で行きたがるケースもあるでしょう。千葉市科学館は小学生同士でも安心して回れる施設ですが、保護者の付き添いがない場合は事前に約束事を決めましょう(〇時に入口集合、〇時にまたここに戻る、など)。グループで回ると意外なところに興味が及んだり、お互いに教え合ったりするので、学びがさらに深まります。ただしプラネタリウムは静かに観覧する必要があるので、友達と一緒でも騒がないよう事前に伝えておきましょう。

小学生と科学館は相性抜群です。学校での学びを実体験で補完でき、逆に科学館での経験が学校での興味につながる好循環が生まれます。親御さんは、ぜひお子さんの「知りたい」「やってみたい」という気持ちを尊重して、時には一歩引いたサポート役に徹するのも良いでしょう。難しい質問をぶつけられたら「それはどうだろうね、一緒に読んでみよう」と考える姿勢を見せるだけでも、子どもにとっては大きな励みになります。千葉市科学館で培った科学好きの心は、中学・高校と進んでもきっと生き続ける宝物になるはずです。

ランチ・周辺施設:お昼ご飯や休憩はどうする?

子どもとおでかけの際に気になるのがランチ事情ですよね。千葉市科学館(きぼーる)での食事について事前に知っておくと、当日慌てずに済みます。館内の設備や周辺のファミリー向け施設も含めてご紹介します。

科学館内での飲食:持ち込みOKのスペースを活用

千葉市科学館の館内にはレストランやカフェは併設されていません。展示エリア内での食べ物販売も行っていないため、昼食を取る場合はお弁当や軽食を持参するか、一度館外へ出て食事を確保する必要があります。ただし、館内には飲食可能な休憩スペースが用意されていますので、そちらを利用しましょう。

飲食可能エリアは主に10階スカイガーデンと8階・9階のアトリウムです。先述の通り、スカイガーデンは土日祝にテーブル席が一般開放され、平日は団体予約専用(レジャーシート利用)となっています。スカイガーデンで昼食を取る場合、お弁当や購入した食品を持ち込んで食べられます。広めのテーブルがいくつも設置されるので、家族で座ってゆっくり食事できます。天候が悪い日でも屋内なので安心ですし、大きな窓越しに外光が入って気分も明るくなります。

一方、8階と9階の**アトリウム(吹き抜け空間)**にもベンチや簡易な飲食スペースがあり、そこで持参のおやつや軽食を取ることも可能です。ただしテーブルはないため、膝の上に広げる形になるかもしれません。小腹満たし程度であればこちらでも良いでしょう。9階アトリウムは授乳室も近くにあり、小さなお子さん連れがお茶休憩する姿も見られます。

持ち込みのお弁当を食べる場合は、事前に用意していくか途中で購入しましょう。きぼーる1階にはスーパーマーケットの「ダイエー グルメシティ」が入っており、お惣菜やお弁当、おにぎりなど食品が手に入ります。科学館に着いてから「さてお昼はどうしよう?」となっても、このスーパーで調達すればOKです。また、同じ1階にはカフェ&パスタの「Portuale ave.(ポルトアーレ アベニュー)」や別のカフェ「cafe and …」もあります。これらの店舗でテイクアウトが可能なメニューもあるので、パスタやサンドイッチなどを購入してスカイガーデンに持ち込むのも良いでしょう。

館内で食事をする際はルールとマナーを守りましょう。科学館内は所定場所以外での飲食は禁止ですので、展示室内で歩きながら食べたり飲んだりすることはNGです。匂いの強いものや汁気の多いものは避け、食べ終えたゴミは各自で持ち帰るか所定のゴミ箱へ捨てます。小さい子は食べこぼしが心配なので、レジャーシートやウェットティッシュを用意しておくと安心です。スカイガーデンには簡易的なゴミ箱が設置されることもありますが、基本は各自での管理を心がけましょう。

また、団体利用の場合は事前予約が推奨されています。幼稚園や学校で訪れる際など、大人数で一緒に食事する場合はスカイマウンテン等の団体専用スペースを案内してもらえますが、一般の家族利用ではそこまで気にしなくて大丈夫です。

周辺のランチスポット・休憩場所

「せっかくだから外で食べたい」「館内が混んでいて座れなかった」という場合は、きぼーるの外でランチをとる選択肢もあります。千葉市科学館は千葉駅や千葉中央駅から徒歩圏内の都心エリアにあり、周囲には飲食店も多いです。

家族連れに利用しやすいのは、ファミリーレストランやカフェでしょう。きぼーる周辺には徒歩5~10分圏内に複数のファミレスがあります。例えば、「ガスト」「ジョナサン」「デニーズ」といったチェーン店があり、子ども用メニューや座敷席がある店舗もあります。また、千葉駅周辺に出ればショッピングモール(ペリエ千葉やそごう等)のレストランフロアやフードコートも充実しています。科学館で午前中遊んで、ランチは駅ビルでとってから帰る、というプランも便利でしょう。

時間に余裕があれば、千葉市中央公園まで足を延ばすのもおすすめです。千葉都市モノレールの「葭川公園駅」(科学館から徒歩5分)そばにある中央公園は、芝生広場とベンチが整備された憩いの場です。天気が良ければ、ここでレジャーシートを広げてピクニック気分でお弁当を食べるのも気持ちが良いです。子どもが少し遊べる遊具もあり、リフレッシュできます。ただし公園利用の場合は、科学館に再入館する際に当日の入館券が必要なので捨てないよう注意しましょう(係に声をかければ再入館させてもらえます)。

きぼーる内には他にも、1階にベビーカーでも入れる広めのトイレや、2階に千葉市中央区役所(何かあった時の相談等)、クリニック、薬局なども入っています。急な発熱やケガの際にも、同じ建物内に医療施設があるのは安心材料です(診療時間内に限りますが)。

ミュージアムショップは7階エントランスにあり、科学館オリジナルグッズや科学おもちゃ、実験キット、お菓子などを販売しています。昼食後のデザート代わりに、ここで売っている宇宙食クッキーや科学館オリジナルキャンディーなどを買って、スカイガーデンで食べるのも子どもが喜ぶかもしれません。

いずれにせよ、小さなお子さん連れの場合は無理をせず休憩をたくさんとることが肝心です。食事をしたら一旦外気に触れるためにビルの外に出てみるとか、周辺をベビーカーで散歩するとか、午後の部に向けてリフレッシュしましょう。千葉市科学館周辺は道路も歩道が広く整備されているので、ベビーカー移動もしやすいですよ。

混雑状況と対策:いつ行くのがベスト?

人気スポットである千葉市科学館は、日時によっては混雑することがあります。特に雨の日の週末や長期休み中は、多くの家族連れが訪れるため館内が賑わいます。ここでは、混雑する時期・時間帯の傾向と、それに備える混雑対策をご紹介します。

混雑が予想される日・時間帯:土日祝日の午後は家族連れで混み合う傾向があります。午前中は比較的ゆったりしていますが、お昼前後から人が増えてきます。特に雨の日の週末は、屋外に行けない分室内施設に人が集中するため、かなり混雑することがあります。また、春休み・夏休み・冬休み等の長期休暇期間や、ゴールデンウィーク、お盆休みなどは平日でも子ども連れが多くなります。さらに、企画展初日・最終日、大型イベント開催日(科学フェスタ等)も混雑必至です。プラネタリウムについては、土日祝日の13時台〜15時台の回が満席になりやすく、上映30分前には並んで待つ人が出る場合もあります。

狙い目のタイミング:混雑を避けてゆっくり見たいなら、平日の午前中が一番の狙い目です。特に学校がある時期の平日は、団体の学校見学が入っていなければ非常に空いています。未就学児連れで時間の自由がきくなら、平日がおすすめです。また、土日でも朝一(9:00開館)直後は人が少なめなので、開館と同時に入館して人気どころを先に回ってしまうのも良い方法です。逆に夕方近く(16時以降)は子ども連れも減って比較的余裕が出てきます。ただし科学館自体19:00閉館なので、駆け込みで慌ただしくならないよう注意しましょう。

チケット購入の待ち時間:7階エントランスの券売機で入館券を買う際、混雑時は列になることがあります。券売機は数台ありますが、土日午前中は10分程度待つ場合も。あらかじめ細かいお金を用意しておくとスムーズです。団体や割引対象の方は窓口対応になりますので、その列に間違って並ばないようにしましょう。混雑期には臨時で係員が対応していることもあります。

効率的な回り方:混雑時はベビーカーでの移動がしづらくなることがあります。千葉市科学館では無料のベビーカー貸出もありますが、館内エレベーターはスタッフ誘導で利用する関係上、多少待つ場合もあります。人出が多い日は、思い切ってベビーカーをエントランスのコインロッカーに預けてお子さんを歩かせたり抱っこひもに切り替えたりすると機動力が上がることがあります。お子さんが疲れたら8階アトリウムなどで適宜休憩しましょう。

混雑時には、体験装置に順番待ちが発生する場合もあります。人気の体験(例えばムーンウォーカーや一部のゲーム展示)は列ができることも。そんな時は無理に並ばず、空いている展示から回って後で戻ってくるなどメリハリをつけて見学するのがおすすめです。全部しっかり体験させてあげたい気持ちもありますが、子どもは待ち時間が長いと飽きてしまうので、状況を見て柔軟に判断しましょう。

プラネタリウム鑑賞を予定している場合、混雑日に関しては早めの回を確保するのがポイントです。午前中の回(例えば11時台)ならまだ席に余裕があることが多いですし、仮にその回が満席でも次の回の整理券をもらいやすいです。逆に午後遅めの回にしようとして満席だと、その日は諦めるしかなくなってしまいます。土日なら入館したらすぐプラネタリウムの時間と座席を確保し、その前後で展示を見る計画にすると良いでしょう。整理券対応か自由席制か最新情報を確認しつつ、スタッフに「次のプラネタリウム、空席ありますか?」と聞けば教えてもらえます。

科学館の混雑時は館内が賑やかになるため、迷子にも注意が必要です。特に吹き抜けの階段やエスカレーターで上下階に移動できてしまう構造なので、目を離すと子どもが他の階に行ってしまうことがあります。入口で配布される館内マップに連絡先を書く欄があれば記入しておき、万一はぐれた時はまず7階インフォメーションに連絡しましょう。館内放送などですぐ対応してくれます。お子さんには、「迷子になったらこのお姉さん(スタッフ)がいる所に行くんだよ」とインフォメーションカウンターを教えておくと安心です。

まとめると、混雑を完全に避けるのは難しいですが、「早めに行動」「休憩多め」「安全確認」がポイントです。子どもは人混みで疲れやすいので、水分補給をこまめにし、集中力が切れてきたら無理せず切り上げる勇気も必要です。千葉市科学館は広いので、たとえ全部見きれなくてもまた来れば良いくらいの気持ちで臨みましょう。幸い入館料も安いですし、再訪時には今回できなかった体験をする楽しみが残ります。

安全対策と子連れでの注意点

家族で楽しく過ごすためには、安全面への配慮も欠かせません。千葉市科学館は公共の施設として安全管理に努めており、子ども連れでも安心ですが、保護者として気をつけたいポイントを整理します。

展示利用時の安全:館内の体験装置は基本的に安全に配慮されて作られていますが、動きのある展示も多いです。例えば8階の傾いた部屋では足元が不安定になりますし、9階の機械展示では手を挟まないよう注意が必要です。スタッフや表示の指示に従い、「ここはゆっくり歩こうね」「これは一人ずつ遊ぼうね」と声をかけながら利用しましょう。特に小さい子は興奮して走り回りがちなので、手をつなぐか常に体に触れておくなどして制御すると安心です。視界の悪い展示(暗い空間や鏡張り迷路のような展示も稀にあります)では、親が先に入り誘導してあげると良いでしょう。

階段・エスカレーターの利用:7階~10階は中央が吹き抜けになっており、螺旋状の階段と長いエスカレーターで上下移動できます。子どもはつい駆け下りたり逆走したくなったりしますが、大変危険ですので必ず大人と一緒に正しく利用させてください。ベビーカーや車椅子の場合はスタッフがエレベーターに案内してくれます。なお、吹き抜け部分には転落防止の柵がありますが、好奇心旺盛な子が身を乗り出さないよう目を配りましょう。

非常時の備え:館内にはAED(自動体外式除細動器)が7階インフォメーションと10階カウンターに設置されています。また、非常口も各所にあり、万一の火災時等はスタッフが誘導します。避難ルート図が掲示されていますので、頭の片隅に入れておくと安心です。小さなお子さんには、非常ベルが鳴ったら必ずお父さんお母さんのところに来るんだよ、と伝えておくくらいで良いでしょう。

衛生対策:多くの人が触れる体験装置については、館のスタッフが定期的に消毒や清掃を行っています(近年は感染症対策としてアルコール消毒を推進しています)。入り口や各階に消毒液スタンドも設置されているので、こまめな手指消毒を心がけましょう。特に小さな子は触った手をすぐ口に入れがちですので、親御さんが気づいたタイミングで手を拭いてあげてください。混雑時期にはマスクの着用も推奨される場合がありますので、最新の案内に従いましょう。

館内設備の利用:授乳室やおむつ替え台を利用する際は、譲り合って使いましょう。9階授乳室は個室が1つのみなので、長時間の占有は避け、出た後は簡易清掃(備え付けのアルコールシートで椅子を拭く等)をすると次の方も気持ちよく使えます。おむつは各自で持ち帰るのが原則です。ゴミ箱がある場合も、防臭袋に入れるなど臭い漏れに配慮しましょう。

スタッフへの相談:科学館のスタッフは子どもの扱いに慣れており、何か困ったことがあれば気軽に相談に乗ってくれます。迷子対応はもちろん、体調不良時の応急手当や、授乳室の場所案内、落とし物対応など、困ったときは7階インフォメーションに駆け込めば大抵のサポートを受けられます。子どもが疲れてぐずってしまった時も、スタッフがシャボン玉で気を引いてくれたり、シールをくれたりと親切に対応してくれたという口コミもあります。「人が主役」の科学館を掲げるだけあって、人的サービスが行き届いているのも千葉市科学館の魅力です。

ルールとマナーの教育:科学館は公共の学びの場です。自由に触ってOKとはいえ、他の人に迷惑をかけない、展示物を壊さないといった基本的なマナーは守る必要があります。例えば「順番を守ろうね」「展示物は叩かないでね」といった声掛けを折に触れて行い、科学館をみんなで大事に使う意識を持たせましょう。科学館デビューの小さな子にとって、それも大切な社会勉強です。

総じて、千葉市科学館は安全面でも非常によく配慮された施設です。施設側の対策と親御さんの目配りが合わされば、まず大きな事故なく楽しく過ごせるでしょう。あまり神経質になりすぎず、でも油断しすぎず、程よいバランスでお子さんを見守りましょう。万全の安全対策の下、思いきり科学の世界に飛び込んでください!

バリアフリー・ベビーカー対応:誰でも快適に楽しめる工夫

千葉市科学館は、バリアフリー対応にも力を入れており、小さな子連れのファミリーや障がいのある方、お年寄りまで、誰もが訪れやすい環境が整えられています。特にベビーカー利用の家族にとってありがたいサービスが多々ありますので、ご紹介します。

エレベーターと移動:きぼーる1階から科学館7階エントランスへは直通エレベーターで一気に上がれます。ベビーカーや車椅子の場合、この直通エレベーターを使えばスムーズに入館できます。館内のフロア間移動は先述のように原則エスカレーターか階段ですが、車椅子・ベビーカー利用者にはスタッフが専用エレベーターへ案内してくれます。遠慮せず近くのスタッフに「ベビーカーで移動したいのですが…」と声をかければOKです。スタッフが鍵付きエレベーターを操作して各階まで送ってくれます。また、7階エントランスではベビーカー(9台)と車椅子(2台)の無料貸し出しがあり、希望時はスタッフに声をかければ利用できます。館内の展示エリアも通路が広いので、ベビーカーでも比較的移動しやすい設計です。補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の同伴も可能です。

貸出用ベビーカー・車椅子:7階エントランスでは無料でベビーカーを借りることができます(常時9台用意、車椅子は2台)。下の子を乗せて上の子と手をつないで回る、といった利用もでき便利です。自分のベビーカーを持参しても構いませんが、混雑時はエレベーター待ちなどで動きづらい場合もあるため、状況に応じてエントランスのコインロッカーに預ける判断も必要でしょう。

多目的トイレと授乳室:館内各フロアに多目的トイレが設置されており、7階・10階はオストメイト対応、8階・9階はおむつ交換台付きで、いずれも車椅子やベビーカーごと入室できる広さがあります。9階アトリウムには個室の授乳室があり、自由に利用可能です。清潔で落ち着ける空間なので、赤ちゃん連れでも安心して過ごせます。ミルク用のお湯が必要な場合はスタッフにお願いすれば対応してもらえます。

段差のない設計:展示エリア内はフラットな床で段差がなく、車椅子でもスムーズに見学できます。展示物の高さも子どもから大人まで見やすいよう工夫されており、車椅子の目線でも説明パネルが読みやすい配置になっています。照明や音響も過度に刺激的すぎないよう配慮され、感覚過敏なお子さんにもできるだけ優しい環境となっています(必要に応じて耳栓やサングラスなどで各自対策するとより安心でしょう)。

盲導犬・補助犬の受け入れ:千葉市科学館は盲導犬・介助犬・聴導犬といった補助犬の同伴入館が可能です。受付で声をかければ周囲の来館者にも周知してくれます。展示によっては音や光が突然出るものもあるので、補助犬が驚かないようスタッフが先に説明してくれる場合もあります。

駐車場・車でのアクセス:科学館専用駐車場はありませんが、同じ建物内の地下に公共駐車場(約300台収容)があり、エレベーターで直接7階エントランスまで上がれます。駐車料金は20分100円(最大料金あり)で、障がい者手帳をお持ちの場合は駐車料金の減免が受けられる場合があります(駐車場係員に要申請)。車椅子利用者のための専用スペースも確保されています。

コインロッカーと傘立て:7階入口付近にコインロッカー(100円硬貨返却式)があります。ベビーカーを畳んで預けたり、上着や荷物を入れて身軽に回ることができます。同じく鍵付きの傘立ても用意されているので、雨の日も安心です。

このように、千葉市科学館はベビーカー・車椅子利用でもストレスなく楽しめる施設と言えます。スタッフによる手厚いフォローもあるため、もし困ったことや不便があれば遠慮なくお願いしてみてください。**「みんなが主役」**になれるよう配慮された科学館で、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで、三世代ファミリーで訪れてもきっと快適に過ごせるでしょう。

トイレ・授乳室など設備情報まとめ

- トイレ:7階と10階にオストメイト対応・車椅子対応の多目的トイレがあります。8階と9階の多目的トイレには幼児用のおむつ交換台が備え付けられており、ベビーカーごと入室できる広さです。各階の通常トイレにも子ども連れに配慮した設備が整っています。

- 授乳室:9階アトリウムに授乳室(個室)があります。清潔で自由に利用でき、ミルクのお湯が必要な場合はスタッフに依頼すれば用意してもらえます。

- コインロッカー:7階エントランスに100円硬貨返却式のコインロッカーがあります。大きめのリュックやたたんだベビーカーを収納可能で、荷物を預けて身軽に館内を回れます。同じく鍵付きの傘立ても用意されています。

- AED:緊急時に備え、10階ワークショップカウンター付近と7階インフォメーション横にAED(自動体外式除細動器)を設置しています。

- その他:館内に自動販売機はありません。飲み物はあらかじめ持参するか、1階のスーパーなどで購入しておきましょう。また、補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の同伴入館が可能です。

まとめ:千葉市科学館は家族みんなで学び遊べるベストスポット

最後に改めて、千葉市科学館の魅力を振り返ってみましょう。千葉市科学館は、日常に潜む科学の不思議を遊びながら体験できる参加型の科学ミュージアムです。未就学児から小学生、高校生や大人まで、年代を問わず誰もが夢中になれる展示とプログラムが揃っています。屋内施設なので天候を気にせず一日中過ごせる上、料金も子ども100円・大人600円と非常に良心的です。アクセスも良く、千葉駅・千葉中央駅から徒歩圏内とお出かけしやすい立地です。

科学を身近に感じ、家族みんなで学び遊べる千葉市科学館は、まさに関東ファミリーにおすすめのスポットです。雨の日でも晴れの日でも、ここで過ごした時間はきっと素敵な思い出となるでしょう。ぜひ次のお休みに、親子で千葉市科学館を訪れてみてください。科学の楽しさと感動が詰まった一日があなたを待っています!

| 足利市立美術館おでかけガイド |

| 【2025年最新版】福岡県の6歳の子供におすすめ遊び場10選!家族で楽しめるスポットを厳選 |

| ネバダ州で人気のオススメ観光スポット30選!都会ラスベガスから自然あふれる自然保護区や湖まで一挙ご紹介! |

| MOA美術館(熱海)の楽しみ方を徹底解説!子連れ家族で満喫するポイント |

| 子連れ家族がスパリゾートハワイアンズを最大限楽しむための完全ガイド |