埼玉近郊のファミリー必見!小梅(浦和総本店)のおせちで彩る楽しいお正月

年の瀬が近づくと、新年を迎える準備で何かと慌ただしくなりますね。門松やしめ縄飾りを用意したり、年賀状を書いたりと忙しい中で、お正月に欠かせないごちそうの準備も忘れられません。そう、お正月といえばやはり「おせち料理」です。黒豆や栗きんとん、海老に数の子…色鮮やかな重箱を囲めば、一気にお正月ムードが高まります。

毎年お正月にいただく伝統料理「おせち料理」は、家族団らんの象徴です。特に小さなお子さんがいるご家庭では、お正月行事を通じて日本の文化に触れ、家族の絆を深める絶好の機会となります。埼玉近郊にお住まいのファミリーの皆さんにとって、地元で人気の和食店小梅(浦和総本店)が手がける特製おせちは、ご自宅で手軽に本格的な味を楽しめる心強い味方です。忙しい年末でもプロの味が詰まったおせちを店舗で購入すれば、準備に追われることなく家族との時間をゆったり過ごせます。子どもと一緒に伝統の味を囲み、新年を晴れやかに迎える方法を、本記事でたっぷりとご紹介します。おせちの味わいの特徴や家族イベントとの組み合わせ、和食文化の体験など、盛りだくさんの内容でお届けします。さあ、小梅のおせちで彩る楽しいお正月の準備を始めましょう。

目次

- おせち料理とは?埼玉の家庭に根付く新年の伝統

- 小梅(浦和総本店)とは?地元で愛される和食店の特製おせち

- 小梅のおせちの特徴:本格懐石の味をご家庭で

- 和食文化とおせち料理に込められた意味

- 子どもと楽しむおせち:伝統を学び味わう工夫

- 子どもに人気のメニューはこれ!おせちの味わいポイント

- おせちを彩る盛り付けとテーブル演出

- お正月を盛り上げる家族イベント:おせちと一緒に楽しもう

- 家族に合ったおせちの選び方:量と好みに合わせて

- 店舗で購入&自宅で楽しむメリット:手軽さと本格味の両立

- 実際の声:小梅おせちでゆとりの正月

- おせちの残りをアレンジ!二度おいしく楽しむコツ

- よくある質問 Q&A

- まとめ:小梅のおせちで家族の思い出に残る新年を

おせち料理とは?埼玉の家庭に根付く新年の伝統

おせち料理とは、毎年お正月に食卓を飾る豪華な伝統料理のことです。色とりどりの料理が少しずつ重箱(じゅうばこ)と呼ばれる重ね箱に詰められ、新年を迎える喜びと家族の健康・繁栄を願っていただきます。由来は平安時代頃までさかのぼり、もともとは豊作や実りに感謝する節目の料理でしたが、時代とともにお正月料理として定着しました。おせちには「三が日は台所に立たなくてもよいように」という知恵も込められており、年末にまとめて作り置きし、新年の三日間(1月1日~3日)に家族でゆっくり味わうのが古くからの習わしです。

また、おせち料理は年神様(新年の神様)へのお供え物を家族で頂く意味合いもあります。大晦日から元旦にかけて各家庭に訪れるとされる年神様に、豊かな節供料理を備え、それを下げて皆で分かち合うことで神様からの恵みを享受するというわけです。縁起物が多いのも、「神様に喜んでもらい、そのご利益を授かる」という願いが込められているからなのですね。おせちを詰める重箱には「めでたいことが重なるように」という意味もあり、新年にふさわしい器と言えるでしょう。

なお、お正月の食文化としては、おせち以外にも様々な風習があります。大晦日には「年越しそば」を食べて一年の無病息災と長寿を祈り、正月七日には「七草粥」でお正月料理で疲れた胃を休めるといった具合に、時期に応じた料理が伝えられてきました。その中でもおせち料理は元日のハイライトとも言える存在であり、日本人にとって特別な意味を持つごちそうなのです。

埼玉の家庭でも、このおせち料理を囲んで新年を祝う風景が各家庭で受け継がれています。おじいちゃんおばあちゃんからお孫さんまで、三世代が集まっておせちを食べながら一年の始まりをともに喜ぶ姿は、地域ならではの微笑ましい光景です。埼玉近郊では、昔ながらの手作りを守るご家庭もあれば、最近ではデパートや専門店、地元の和食店でおせちを予約購入するご家庭も増えています。共働き世帯の多い都市部では、忙しい年末に無理をせず、プロが作った美味しいおせちを活用して家族でゆっくり過ごそうという傾向が強まっています。埼玉は東京都心のベッドタウンとして働く世代が多い一方、地元コミュニティや行事を大切にする土壌もあります。だからこそ、便利さと伝統の両方を取り入れた現代のお正月スタイルがフィットしやすいのでしょう。形は変われど、おせち料理で新年を祝う心は埼玉のファミリーにも深く根付いていると言えるでしょう。新年の食卓に欠かせないおせち料理は、家族みんなで一年の幸福を願いながら味わう大切な伝統行事なのです。

小梅(浦和総本店)とは?地元で愛される和食店の特製おせち

埼玉県さいたま市浦和区に店を構える小梅(浦和総本店)は、地元で愛される和食懐石の名店です。浦和駅からほど近い場所にありながら、静かで落ち着いた雰囲気の店内は、まるで大人の隠れ家のようだと評判。旬の食材を生かした本格的な懐石料理が人気で、家族のお祝い事や特別な日の会食、接待などにも利用されています。個室も備えているため、小さな子ども連れでも周りに気兼ねなく利用でき、家族の記念日にもぴったりです。

そんな小梅が毎年手がけているのが、新年限定の特製おせち料理です。お店の料理人が腕によりをかけて作るおせちは、販売開始から地元ファンの間で「おいしい」と評判を呼び、年々人気が高まっています。2025年のお正月で発売から15年目を迎えるというこのおせちは、毎年限定100食のみの販売。限られた数量しか作らないのは、一つひとつ丁寧に手作りし品質を守るためであり、その分「幻のおせち」として希少価値も高まっています。予約開始とともに申し込みが相次ぎ、早々に完売してしまう年もあるほどの超人気商品となっています。実際に購入した方からも「見た目も味も素晴らしく、これを食べると一年の始まりを実感する」「家では作れない豪華さなのにどこかほっとする優しい味」といった高評価の声が寄せられています。

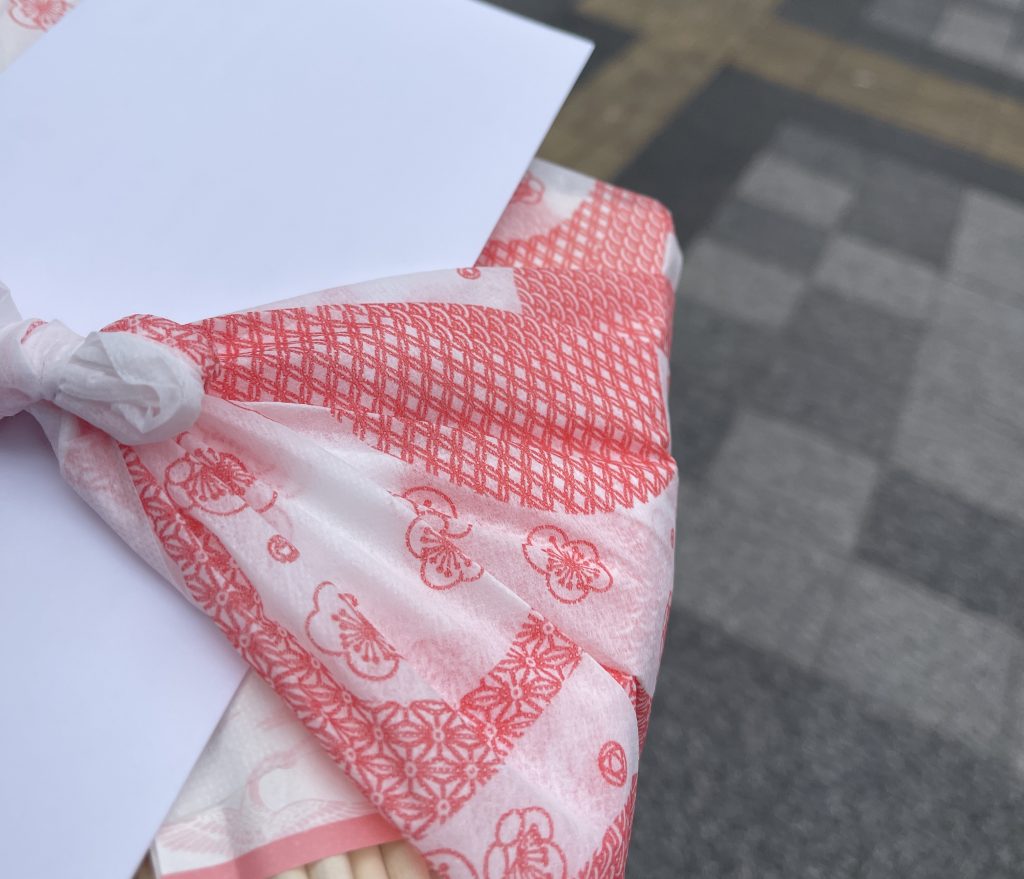

なお、おせちは毎年12月31日の受け渡しで、店頭に受け取りに行くときにはお店特製の風呂敷包みに包まれた重箱との初対面にワクワクするはずです。店内から漂うだしの香りに「早く食べたいね」と子どもが声を上げたり、周りのお客さん同士で「よいお年を!」と挨拶を交わしたり、新年を迎える実感が高まるひとときとなるでしょう。

小梅の懐石料理で培われた確かな技術とセンスが詰まったおせちは、他では味わえない贅沢な内容です。地元埼玉のファミリーにとって、信頼できる馴染みの和食店が手がけるおせちは安心感がありますし、「せっかくのお正月だからこそ質の良いものを」と考えるご家庭にピッタリでしょう。遠出をせずとも浦和の店舗で受け取れる点も地元住民には嬉しいポイントです。身近なお店が提供する本格おせちで、新年を迎える喜びもひとしおとなるに違いありません。

小梅のおせちの特徴:本格懐石の味をご家庭で

小梅の特製おせち最大の特徴は、本格懐石料理の味わいをご家庭で楽しめることです。経験豊富な和食の職人が一品一品丹念に作り上げており、その繊細な味付けやだしの風味は、家庭ではなかなか再現できないプロならではのもの。塩分や甘みのバランスが絶妙で、素材の持ち味を生かした上品な仕上がりになっています。特に風味豊かなだし汁が全体に行き渡っており、煮物や出汁巻き卵などは一口ごとに旨味がじんわり広がります。お酢の物はさっぱりしつつ甘みも感じられ、小さな子どもにも食べやすい絶妙な味加減です。保存を優先した市販のおせちにありがちな濃すぎる味付けや添加物に頼った風味とは一線を画し、手作りの良さが光る優しい味わいです。小梅のおせちなら、小さなお子さんからご年配の方まで食べやすく、美味しくいただけるでしょう。

また、内容の豪華さも見逃せません。三段重のおせち「小梅」(3~4名様用)には、伝統的なおせち料理に加え、宇和島産の真鯛や肉厚の鮑(あわび)、さらに新鮮なお刺身まで盛り込まれています。お刺身入りの“生おせち”は、作りたてを提供する小梅ならではの贅沢で、海の幸を存分に味わいたい埼玉のご家庭にも大好評です。ぷりぷりとした海老の旨味、ほろりと柔らかい煮物、甘くほくほくとした栗きんとんなど、海鮮からお肉、野菜、甘味までバラエティ豊かな品目がぎっしり詰まっており、まさに「お重を開ければごちそうが揃っている」状態です。その品数は一例として三段重で約28品目にも及び、どれから食べようか迷ってしまうほど。二段重の「高砂」(2~3名様用)も20品前後の充実した内容で、コンパクトながら家族で十分に楽しめる構成になっています。

見た目の美しさも小梅のおせちの魅力です。重箱の蓋を開けた瞬間、紅白のかまぼこや金色の栗きんとん、緑鮮やかな菜の花など彩り豊かな料理が目に飛び込んできます。盛り付けにも細やかな心配りが感じられ、お正月にふさわしい華やかさ。まるで宝箱を開けるようなワクワク感を味わえるでしょう。最近では、おせちの写真をSNSにアップして新年の喜びを共有するご家庭も増えています。「#おせち」「#お正月料理」などのハッシュタグで検索すると、全国の豪華なおせちがずらり。小梅のおせちも、例年その華やかさから写真映えすると評判です。ぜひ家族の思い出として写真に収め、後から見返して楽しむのも素敵ですね。五感で楽しむ懐石料理の精神が、おせちの詰め合わせにも息づいており、家族みんなで「わあ、綺麗!」「美味しそう!」と笑顔になれること間違いありません。

和食文化とおせち料理に込められた意味

おせち料理には、単に美味しいだけでなく一つひとつの料理に縁起の良い意味が込められています。新年を迎えるにあたり、家族の健康や繁栄、幸せを願う気持ちが料理の名前や形状、色合いに反映されているのです。日本料理(和食)は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されましたが、おせち料理はまさにその和食文化の粋を集めたものと言えます。ご家族でおせちを囲む際には、ぜひ料理の持つ意味を話題にしてみましょう。以下に、おせちの代表的な料理とその縁起担ぎの意味をいくつかご紹介します。

- 黒豆(くろまめ):黒く艶やかに煮た豆は、「まめ(=真面目)に健康に暮らせますように」との願いが込められています。豆に含まれるタンパク質は栄養豊富で、健康祈願にぴったりの一品です。

- 数の子(かずのこ):ニシンの卵を塩漬けにした数の子は、たくさんの卵(子)を持つことから「子孫繁栄」を象徴します。プチプチとした食感も楽しく、家族のにぎやかな未来を願う縁起物です。

- 田作り(たづくり):小魚の甘辛い佃煮である田作り(ごまめ)は、昔、畑の肥料にイワシを使って豊作を祈った故事にちなみ「五穀豊穣」(農作物の豊かな実り)を願う意味があります。カリカリとした歯ごたえと甘辛い味付けがクセになるおつまみです。

- 海老(えび):殻付きの海老は、曲がった腰と長い髭から「腰が曲がるまで長生きする」つまり長寿祈願の象徴です。赤く鮮やかな見た目もおめでたいとされ、おせちには欠かせない華やかな存在です。

- 紅白かまぼこ:赤と白の半月形のかまぼこは、紅白の水引や日の出を想起させることから「お祝い」や「めでたさ」を表します。淡白な味わいで子どもにも食べやすく、おせちの彩りとしても定番です。

- 伊達巻(だてまき):卵と魚のすり身で作る甘い厚焼き卵・伊達巻は、巻物(巻き物=書物)に似た形から「学問や文化の発展」を願うとされています。ふんわりとした食感と上品な甘さで、お子さんにも人気の一品です。

- 栗きんとん:栗きんとんは、栗とサツマイモの甘い茶巾絞りで、その黄金色から「金運・豊かさ」を象徴します。デザートのような甘さで、おせちの中でも子どもたちが喜ぶ料理の一つでしょう。

- 昆布巻き:魚を昆布で巻いて煮た昆布巻きは、「喜ぶ(よろこぶ)」の語呂合わせで縁起が良いとされています。噛むほどに染み出る昆布と魚の旨味が、日本ならではの滋味深い味わいです。

- 鯛(たい):おめでたいの語呂に通じる鯛は、祝い膳の王道です。立派な焼き鯛は見映えも良く、「めでたい席に鯛」は古くからの習わし。小梅のおせちにも新鮮な真鯛が使われており、豊かな風味が新年を彩ります。

2013年に和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたのは、日本の伝統的な食習慣が家族や地域の絆を育み、四季折々の自然を尊重する暮らしと密接に結びついているからです。おせち料理もそうした和食文化の象徴であり、親から子へ伝統が受け継がれていく大切な機会となります。お正月の食卓を通じて、日本ならではの食文化の豊かさを次世代に伝えていきたいですね。

このように、おせち料理の一つひとつに家族の幸せを願う想いが込められています。お子さんと一緒にこれらの意味を確かめながら食べれば、「これは何の意味?」「どうして海老が入っているの?」と会話も弾み、自然と日本の伝統文化について学ぶきっかけにもなるでしょう。単なる食事ではなく、文化体験としてのおせち——その奥深さを感じながら味わえば、新年のひとときがより一層意義深いものとなります。

子どもと楽しむおせち:伝統を学び味わう工夫

せっかく立派なおせちを用意したら、ぜひお子さんと一緒にその時間を存分に楽しみたいものです。伝統の味をただ食べるだけでなく、子どもたちが主体的に参加できる工夫を取り入れてみましょう。

まずは、前節で紹介したおせち料理の意味を話して聞かせること。例えば黒豆を食べるときに「まめに働けますようにって意味なんだよ」と教えたり、海老を見せながら「おじいちゃんおばあちゃんが長生きしますようにって願いが込められているんだよ」と説明したりすると、子どもも「へえ!」と興味津々になるでしょう。ただ食べるよりも、「これにはどんな意味があるのかな?」と想像しながら食べる方が、子どもの知的好奇心も刺激されます。親子の会話が広がり、食育の絶好のチャンスにもなります。

また、おせちを実際に子どもに手伝ってもらうのもおすすめです。重箱から取り分ける役目を任せてみたり、お皿を配ってもらったりするだけでも、「お正月のお手伝い」として子どもは張り切ってくれるでしょう。年長のお子さんであれば、家族それぞれにお箸を用意したり、お茶を注いだりといった給仕役に挑戦させても良いですね。「○○ちゃんが用意してくれたから美味しいね!」と声をかければ、子どもも得意げで、自分もお正月の行事を支える一員だという自覚が芽生えます。

他にも、おせちをゲーム感覚で楽しむアイデアもあります。例えば「おせちビンゴ」を作って、食べた料理にチェックを入れていく遊びにすれば、好き嫌いがある子も楽しみながら全品にトライしやすくなるでしょう。全部食べられたらお年玉とは別のちょっとしたご褒美をあげても良いですね。また、「好きなおせちランキング」を家族みんなで発表し合うのも盛り上がります。「一番好きなのは栗きんとん!」「パパは伊達巻かな」などと発表し、なぜ好きかを話し合えば、自然と会話も弾み食卓が和みます。

このように、おせちを家族イベントとしてとらえ、子どもが主体的に関われる工夫をすることで、ただ料理を食べる以上の思い出が生まれます。日本の伝統行事に楽しく参加した経験は、きっとお子さんの心にも残る宝物となるでしょう。

子どもに人気のメニューはこれ!おせちの味わいポイント

では実際、おせち料理の中で子どもたちに人気のメニューとはどのようなものでしょうか。味の傾向としては、甘いもの、やわらかいもの、食べ慣れた食材を使ったものが好まれるようです。小梅のおせちにも、子どもが喜ぶ要素がたくさん詰まっています。いくつか、子どもウケしやすい料理をピックアップしてみましょう。

- 栗きんとん:栗きんとんはスイーツ感覚で食べられるおせちの代表。ほくほくのサツマイモと甘い栗が子どもの大好物という家庭も多いでしょう。デザートのような甘さで、おせち初心者の子でもパクパク食べられる鉄板メニューです。

- 伊達巻:ふんわり甘い伊達巻も子どもに人気です。カステラに似た優しい甘さと食感で、卵焼きが好きな子なら間違いなくお気に入りに。魚のすり身が入っていることに気付かず「おいしい!」と言って食べる子もいるほどで、栄養面でも嬉しい一品です。

- 黒豆:蜜煮された黒豆は、お豆とはいえ甘く柔らかいので食べやすく、小さなお子さんのおやつ代わりにもなります。「まめまめしく過ごせるように」という意味も含めて、「これ食べたら元気になれるよ」と声をかければ抵抗なく口にしてくれるでしょう。

- 海老の旨煮:おせちの海老は殻付きで見た目が少し豪華ですが、プリッとした食感とほんのり甘辛い味付けで、エビフライなどが好きな子には好評です。最初は殻をむいて親が一口大にしてあげると食べやすいでしょう。立派な海老を「すごい!大きいね」と見せれば興味津々でかぶりつくかもしれません。

- ローストビーフ:近年は洋風おせち要素としてローストビーフや焼豚などお肉系のおかずが入ることもあります。小梅のおせちにもジューシーなお肉料理が含まれている場合があり、お肉好きの子どもには嬉しいサプライズです。醤油ベースの甘辛いタレが絡んだお肉なら、ご飯のおかずにもなる味わいで子ども受け抜群でしょう。

- 紅白かまぼこ:紅白のかまぼこは見た目が可愛らしく、お皿に並べるとおめでたい雰囲気が出ます。魚のすり身と聞くと子どもは敬遠しがちですが、実際には淡泊で癖のない味なので、ケチャップやマヨネーズを少し付けてあげると喜んで食べる子もいます。薄く切ってあるので喉につかえる心配も少なく、安全に食べさせられる点でも安心です。

- 八幡巻き:ごぼうを牛肉や鶏肉で巻いて照り焼き風に味付けした八幡巻きは、甘辛いタレがおいしくお肉も柔らかいので、野菜が巻いてあることを気にしなければ子どもにも好評です。細くカットされているので食べやすく、お弁当のおかず感覚でパクっといけるでしょう。

以上のように、甘みの強いものや柔らかく食べやすいもの、普段から子どもになじみのある食材を使ったものは特に人気です。一方で、数の子や酢の物(紅白なます等)、こってりした佃煮類などは、小さいうちは苦手な子もいるかもしれません。無理に食べさせる必要はありませんが、「一口味見してみる?」と誘ってみて、新しい味に挑戦させてみるのも大事です。おせちは種類が多いので、全部食べられなくてもお気に入りを見つけてあげればOK。前述のように子ども用にプレートに取り分けてあげたり、好きそうなものから勧めてあげたりしながら、少しずつ伝統の味に親しんでいけるといいですね。

おせちを彩る盛り付けとテーブル演出

せっかくの豪華なおせち、テーブルセッティングにもひと工夫してお正月らしい雰囲気を盛り上げましょう。まずは盛り付けです。小梅のおせちは美しく重箱に詰められていますから、そのままテーブル中央にどーんと置くだけで絵になります。重箱ごと供されることでお正月の非日常感が高まり、「おめでたい席」という感じが演出できます。各自の取り皿を用意し、お重から少しずつ好きなものを取り分けながら食べるスタイルが一般的ですが、小さいお子さんにはあらかじめこちらで一皿に盛り付けてあげても良いでしょう。子ども用のかわいいお皿に栗きんとんや伊達巻などを綺麗に盛れば、特別なお子様ランチのようで喜んでくれるはずです。

次にテーブルコーディネートです。お正月らしいランチョンマットやテーブルクロス、箸置きを使うと、一気に華やぎます。例えば赤や金の和柄のクロスを敷いたり、松や南天の葉をあしらった簡単な生け花を飾ったりすると、おせちの彩りがより引き立つでしょう。市販の紙製ランチョンマットでも「寿」や松竹梅のデザインのものが売られていますので活用できます。また、お箸は元日にふさわしい**祝箸(いわいばし)**を用意しましょう。両端が細くなった柳箸で、袋に松竹梅などの縁起柄があしらわれているものです。これを使うだけで特別感が増し、新年の食卓らしいきちんとした印象になります。

さらに、お正月飾りも雰囲気作りに一役買います。鏡餅をリビングやダイニングの目につく所に飾ったり、扉にしめ縄をかけたりしておけば、おせちを食べる空間全体が「お正月モード」になります。小さな門松をテーブルの端に置くのも粋ですね。お子さんと一緒に「これ何の飾りか知ってる?」などと話しながら飾り付けすれば、ますます気分が高まるでしょう。食事の前には家族みんなで新年の記念写真を撮るのもおすすめです。色鮮やかなおせちを囲んだ笑顔の写真は、その年の素敵な思い出となるに違いありません。

食事のあとは、皆で後片付けをするのも新年の良いコミュニケーションです。お皿を下げたり、テーブルを拭いたり、子ども達にもできる範囲でお手伝いをお願いしましょう。「最後まできちんとできてえらいね」とほめれば、達成感とともに新年の行事を締めくくることができます。後片付けまで含めてが楽しいお正月のひとときとなるでしょう。

お正月を盛り上げる家族イベント:おせちと一緒に楽しもう

おせち料理を楽しんだあとは、家族みんなでお正月ならではのイベントも満喫しましょう。おせちと組み合わせて楽しめる伝統行事や遊びをいくつかご紹介します。

- 初詣(はつもうで)に出かける:元日の朝、おせちでお腹を満たしたら、家族揃って近所の神社や有名な神社に初詣に出かけましょう。埼玉近郊には大宮の武蔵一宮氷川神社や川越の喜多院など、有名な初詣スポットが多数あります。一年の健康と幸せを祈って手を合わせれば、心も引き締まります。境内で配られる甘酒をいただいたり、おみくじを引いたりすれば、子どもにも良い思い出になるでしょう。早朝の初日の出を拝んでから初詣→帰宅しておせち、というプランでもOKです。

- お年玉タイム:お正月といえば子どもが楽しみにしているのが「お年玉」。おせちを囲んだ席で、祖父母や両親から子どもへお年玉を手渡すのも恒例行事ですよね。かわいいポチ袋に入れたお年玉を渡せば、子どもたちの笑顔がさらに輝くはず。受け取った子どもは「ありがとうございます。今年もよろしくお願いします」と新年の挨拶とお礼を伝える良い機会にもなります。家族みんながいる場で渡すことで、温かい雰囲気の中、成長を祝うひと幕となるでしょう。

- 伝統遊びやゲーム:おせちの後は、家族でまったりと伝統的な遊びを楽しんでみては。例えば、お正月定番の「カルタ取り」は、大人も子どもも一緒になって盛り上がれます。まだ字が読めない子には絵合わせカードで代用してもOKです。また、笑いを誘う「福笑い」は簡単な準備でできる遊びとしておすすめ。目隠しをした状態でおかめやえびす様の顔のパーツを配置していくあの遊びです。出来上がった滑稽な顔にみんなで大笑いすれば、家族の絆も深まります。このほか、凧揚げやコマ回しなど昔ながらの遊び道具で遊んだり、百人一首やすごろくで勝負したりするのも、新年ならではの楽しみです。テレビゲームやボードゲームが好きなご家庭なら、時間を決めて家族大会を開いてもいいでしょう。

- 書初めや今年の抱負発表:少し落ち着いた時間には、家族それぞれが今年の目標や抱負を発表し合うのも意義深いイベントです。習字セットがあれば「書初め」に挑戦するのも良いでしょう。「家族みんなが健康」「勉強をがんばる」など思い思いの言葉を色紙に書いて飾れば、新年の決意表明になります。小さなお子さんであれば、絵やシールで今年挑戦したいことを表現してもOKです。おせちを囲みながら、お互いの目標を応援し合うひとときは、家族の連帯感を高めてくれるでしょう。

〈ある家族の元日スケジュール例〉

- 7:00 家族そろって起床。「あけましておめでとう!」と新年の挨拶を交わします。顔を洗い、晴れ着や少しきれいな服に着替えて気分を一新。

- 8:00 食卓におせちとお雑煮を用意。皆で「いただきます」をして新年最初の食事を楽しみます。おせちの重箱を開けると子どもたちは大喜び。料理の意味を話しながら、ゆっくり味わいます。

- 9:30 近くの神社へ徒歩で初詣に出発。冷たい空気の中、家族で手をつないで歩き、「どんなお願いする?」「ゲームがうまくなりますように!かな」などと会話も弾みます。

- 10:00 神社に到着。少し行列に並んでお参りし、一人ひとり今年の願い事を心の中で唱えます。おみくじを引いたり屋台で甘酒を飲んだりして、新年の雰囲気を満喫。

- 11:30 帰宅。「ちょっと疲れたね」と言いながら暖かいお茶を淹れ、残りのおせちや果物をつまんでホッと一息。

- 13:00 リビングでカルタ取り大会開始!子どもも大人も本気になって盛り上がります。勝者にはママから特製お菓子のご褒美。

- 15:00 祖父母の家へ新年の挨拶に車で移動。おじいちゃんおばあちゃんにおせちのお裾分けを渡し、孫たちはお年玉をもらってにっこり。

- 18:00 帰宅後、家族でのんびりテレビ鑑賞。箱根駅伝やお笑い番組を見ながら「今年もよろしくね」と改めて語り合い、夜は早めに就寝。

なお、ご親戚や友人家族と集まる場合には、持ち寄りでおせちをシェアするのも一案です。各家庭の手作り料理やお気に入りのお取り寄せグルメを持ち寄れば、一度にたくさんの種類を味わえて賑やか。お互いの家の味を紹介し合うことで会話も弾み、新年会のような華やかさになります。大人数で集まるときは、おせち以外にもオードブルやお寿司などを用意してビュッフェ形式にするなど、柔軟にアレンジしてみましょう。大切なのはみんなで楽しい時間を過ごすことですから、形式にとらわれず工夫してみてくださいね。

このように、おせちをきっかけにして家族みんなで様々なお正月イベントを楽しめば、充実した年明けを過ごすことができます。美味しいおせちでお腹と心を満たしたら、その勢いで日本の伝統行事や家族ならではの遊びに興じ、新年のスタートダッシュを飾りましょう。おせち料理は単なる食事ではなく、家族の時間を豊かにする中心的な存在として機能してくれるのです。

家族に合ったおせちの選び方:量と好みに合わせて

おせち料理を選ぶ際には、ご家族の人数や嗜好に合わせて最適なサイズ・内容を選ぶことが大切です。小梅(浦和総本店)では前述の通り、3〜4名向けの三段重「小梅」と2〜3名向けの二段重「高砂」というプランがあります。それぞれ品数も量も異なりますので、ご家族構成に合わせて検討しましょう。

まず、人数に対して十分な量かを考えます。例えば4人家族(大人2人・子ども2人)であれば三段重の方が品数・量ともにゆとりがあり安心です。二段重でも足りなくはありませんが、お子さんが成長して食べ盛りの場合や、他に用意する料理が少ない場合には、三段重の方が満足感が高いでしょう。逆に夫婦2人と幼児1人程度であれば、二段重でも十分すぎるほどかもしれません。小食のご家庭や他にお雑煮やお取り寄せグルメなど用意する予定がある場合は、無理に大きなお重にせずコンパクトな方を選ぶのも一案です。

次に、好き嫌い・嗜好への配慮です。お子さんやご家族に特定の苦手な食材がある場合、大きなお重には様々な料理が入っている分「食べられないもの」が増えてしまう可能性もあります。ただ、小梅のおせちは定番から高級素材までバランスよく詰め合わされているので、何かしら各自のお気に入りが見つかるはずです。「みんな栗きんとんが大好きだから多めに欲しい」といった希望があれば、別途市販の栗きんとんを買い足して用意しておくのも良いでしょう。逆に「生ものは苦手な人が多い」という家庭なら、おせちとは別にローストビーフなど火を通した料理を一品用意しておくと安心です。

また、予算も現実的なポイントです。小梅のおせちは素材にこだわった本格派だけにそれなりのお値段ではありますが、「一年の始まりくらい贅沢しよう」と奮発するご家庭も多いでしょう。とはいえ無理のない範囲で計画することも大事です。他店のおせちとの比較検討をする際は、品目数や品質、評判などを総合的に判断しましょう。小梅のように毎年完売する人気店のおせちは安心感がありますが、予約締切日(例年12月20日前後)に間に合うよう早めの検討がおすすめです。迷っているうちに予約いっぱい…ということのないよう、家族会議で早めに方針を決めておくと良いですね。

最後に、食べきれる量かどうかも意識しましょう。おせちは基本的に日持ちするとはいえ、生おせちの場合は冷蔵保存でせいぜい2〜3日以内に食べ切る必要があります。せっかくの料理を無駄にしないためにも、家族で美味しく消費できる適量を選びたいものです。もし少し余っても、翌日にアレンジ料理(おせちのリメイク料理)に活用したり、お茶請けにしたりできますが、明らかに食べ切れないほど大量になりそうなら控えめのサイズにする勇気も大切です。「もうちょっと食べたい」くらいで食べ終わるのが理想かもしれません。

このように、ご家族の状況に合わせて最適なおせちを選ぶことで、無理なくお正月の食卓を充実させることができます。小梅のおせちはサイズ展開もされていますから、ぜひ家族構成や好みにぴったりの一重・二重・三重を選んで、新年の食卓を彩ってください。

店舗で購入&自宅で楽しむメリット:手軽さと本格味の両立

おせちを自宅で楽しむスタイルは、現代のファミリーにとって多くのメリットがあります。特に店舗で購入したおせちを活用すれば、「手軽さ」と「本格的なおいしさ」を両立できる点が魅力です。

最大の利点は、やはり準備の手間が省けることでしょう。おせちを一から手作りしようとすると、数週間前から材料を揃え、年末ギリギリまで台所に立ちっぱなし…という大仕事になります。小さな子どもがいるご家庭では、そんな時間を確保するのは至難の業です。その点、プロが作ったおせちを予約しておけば、年末の負担がぐっと減ります。大掃除や年越しの準備に専念できますし、何より家族と過ごす時間を確保できます。お母さん(またはお父さん)が台所にこもりきりにならず、子どもと一緒に年越しイベントを楽しめるのは大きなメリットです。

また、確実に美味しいという安心感も見逃せません。家庭で作った場合、「味付けが濃すぎたかな」「煮崩れて見た目が…」など失敗のリスクもありますが、評判の和食店が作るおせちなら味は折り紙付き。とびきり上質な食材(例えば小梅ならではの真鯛や鮑など)も、自分で揃えるのは難しいですが、購入おせちなら最初から味わえます。普段なかなか口にできない豪華な料理が並ぶ食卓に、家族のテンションも上がることでしょう。特におじいちゃんおばあちゃん世代には、「やっぱりプロの味は違うね」と喜んでもらえるはずです。

さらに、自宅で楽しむという点もファミリーには重要です。小さな子どもを連れてお正月に外食するのは、混雑や子どもの体調など何かと心配も多いもの。自宅なら時間に縛られず、好きなタイミングで食事ができますし、子どもがぐずれば一旦中断して休憩することも可能です。周囲に気兼ねなくリラックスして過ごせる自宅で、本格的なおせち料理を楽しめるのは理想的な形ではないでしょうか。リビングで寛ぎながら、テレビでお正月番組を見つつおせちをつまむ…といった自由さも自宅ならではです。

コストパフォーマンスの面でも、購入おせちは検討に値します。一見高価に思えるかもしれませんが、家族みんなの料理をまとめて用意できること、数日にわたって食べられることを考えれば、それほど割高ではありません。仮に同等の料理をお店のコースで食べれば一人何万円もしてしまうところ、おせちなら一家分まるごとで済むという見方もできます。食べきれなかった場合は翌日以降の食事に回せるので、結果的に無駄が少ないとも言えます。

そして何より、地元のお店で購入することで安心感と地域とのつながりを得られるのも嬉しいポイントです。顔なじみのお店から受け取るおせちには温かみがあり、何かあったときもすぐ相談できます(実際にトラブルはほとんどないでしょうが)。地元経済の応援にもなり、「また来年もお願いしようね」とお店と家庭の絆も深まるかもしれません。

ちなみに、埼玉県内の百貨店やスーパーでも年末には多数のおせちが販売されますが、地元の和食店特製おせちならではの強みはやはり味と安心感です。大量生産品にはないきめ細やかな手仕事の味わいと、行き届いたサービスで、新年の満足度も格別でしょう。迷ったときは、ぜひ地元で評判のお店のおせちを選んでみてください。

このように、店舗購入おせち&自宅で堪能スタイルには、手軽さ・美味しさ・安心感という三拍子が揃っています。忙しい埼玉近郊のファミリーにこそ、上手にサービスを活用して、ゆとりある楽しいお正月を迎えていただきたいものです。

近年では、お正月に市販のおせち(お取り寄せや店舗購入)を利用する家庭が増えており、ある調査では5割以上とも言われます。特に都市部の共働き世帯では、プロのおせちで時間と手間を節約し、そのぶん家族の交流を充実させようという流れが一般化してきました。

実際の声:小梅おせちでゆとりの正月

さいたま市在住のAさん(30代・2児の母)は、ここ数年毎年小梅のおせちを予約しているそうです。「昔は母と一緒に手作りしていましたが、自分で子育てをするようになってからとても無理だと思い、思い切ってプロに任せました。小梅さんのおせちは味付けが上品で子ども達もよく食べてくれますし、何より年末にバタバタしなくて済むのが助かります。お正月は子どもと遊んだり初詣に行ったりと、家族団らんを優先できるので、これからも頼み続けたいですね」と笑顔で語ってくれました。Aさんのように、おせちを上手に外注することで年末年始のゆとりを生み出し、家族との時間を充実させている家庭は年々増えているようです。

おせちの残りをアレンジ!二度おいしく楽しむコツ

楽しいお正月を過ごしたあとは、「おせちが少し余ってしまった…」ということもあるかもしれません。でも心配ご無用!余ったおせち料理は、ちょっとした工夫で別の一品に生まれ変わらせることができます。最後まで美味しく食べ切るためのアレンジアイデアをご紹介しましょう。

- 栗きんとんのデザートリメイク:甘い栗きんとんは、そのまま食後のデザートとしても優秀ですが、少し余ったらスイートポテトに変身させてみましょう。耐熱容器に入れて電子レンジで温め、柔らかくしたらバターと少量の牛乳を加えてよく練ります。一口大に丸めてトースターで焼けば、簡単おやつの出来上がり。ほんのり香ばしく焼けた栗きんとんは、子どもにも大人気です。

- 黒豆でお手軽ケーキ:煮汁まで甘い黒豆は、ホットケーキミックスと混ぜて黒豆パウンドケーキにアレンジ可能。ホットケーキミックスに卵と牛乳を加え、生地に粗く刻んだ黒豆を混ぜ込んで型に流し焼くだけ。しっとりした和風ケーキになり、お茶請けにぴったりです。

- 酢の物はサラダ感覚で:紅白なますなど酢の物系は、余ったら千切りにしたハムやきゅうりを足してコールスロー風サラダに。マヨネーズで和えれば酸味もまろやかになり、子どもも食べやすい一品になります。

- 煮物はリメイク煮込みに:筑前煮や野菜の含め煮が残ったら、鍋に移してだし汁を足し、醤油やみりんで味を調えて汁物にしてしまいましょう。野菜の旨味が溶け出したスープは格別で、餅やうどんを加えれば立派な主食になります。お雑煮の変わり種として楽しむこともできます。

- その他:伊達巻は刻んでサラダのトッピングに、かまぼこは炒飯の具に、海老や魚の照り焼きはほぐしてお茶漬けに乗せるなど、工夫次第でまだまだ活躍します。ローストビーフが余ったら薄くスライスしてサンドイッチにすれば、翌日のランチに早変わり。おせち料理は一品一品がしっかり味付けされているので、調味料いらずでアレンジできるのも嬉しい点です。

おせちを余さず使い切れば、経済的にも精神的にも大満足。食卓からお正月気分が去ってしまうのは寂しいですが、リメイク料理によってもう少しだけ“お正月の味”を楽しむことができます。ぜひ工夫して、おせちを最後までおいしく味わい尽くしてくださいね。創意工夫次第で、おせち料理は二度も三度も楽しめます。最後まで美味しくいただいて、気持ちよく新年をスタートさせましょう。

よくある質問 Q&A

Q1. おせち料理は何日まで食べてもいいの?保存はどうすればいい?

A. おせち料理は、一般的には1月3日までに食べ切るのが良いとされています。伝統的にも「松の内」(関東では1月7日まで)の期間にいただくものですが、生ものが入ったおせちや保存料不使用のおせちは傷みやすいので、できれば三が日中(1日~3日)に消費しましょう。小梅のおせちも要冷蔵の生おせちですので、届いたら冷蔵庫で保管し、食べる分だけその都度器に出すようにすると日持ちします。食べ残しを再度冷蔵しておき、翌日に持ち越しても構いませんが、見た目や風味が落ちやすいので早めにいただくのがベストです。

Q2. 小さい子どもがあまりおせちを食べてくれない場合は?

A. 無理強いは禁物ですが、声かけと工夫次第で興味を持ってもらえる場合も多いです。本記事でも紹介したように、料理の名前や意味をクイズのように出してみたり、好きな味付けに近いものから勧めてみたりしましょう。例えば甘い栗きんとんや伊達巻から一口ずつ食べさせ、「おいしいね!」とポジティブなリアクションを示すことで、他の料理にも挑戦しやすくなります。また、一緒に食卓を囲んで大人がおいしそうに食べる姿を見せることも大切です。それでも難しい場合は、おせちにこだわりすぎず、好きなおかず(卵焼きや唐揚げなど)も別途用意してあげて構いません。お正月らしい雰囲気を共有することを優先し、少しずつ伝統の味に慣れさせていきましょう。

Q3. おせち以外に用意しておくと良いものはある?

A. おせち自体で料理は完結していますが、お雑煮の材料や飲み物類、デザートなどを揃えておくと万全です。お雑煮用の餅、野菜、鶏肉などは事前に買っておきましょう。また、祝いの席にふさわしい飲み物として日本酒やスパークリングワイン、子ども用にはジュースやノンアルコール甘酒もあると盛り上がります。食後にみかんやイチゴなど季節の果物があると口直しになりますし、箸休めとして市販のおせち料理(家族の好物)を少し追加購入しておくのも手です。たとえば「うちの子はエビが好きだから海老の艶煮を多めに買い足そう」といった具合に、好きなものが不足しないよう準備しておくと安心です。お箸や食器、お年玉用のポチ袋などの小物類も含め、事前準備を万全にしておくと、お正月当日をスムーズに過ごせるでしょう。なお、食物アレルギーがある場合は、事前におせちの食材を確認し、該当するものを除去するか代替品を用意してあげてください(市販品を使う際も表示を要チェック)。小梅のおせちも予約時に相談すれば対応してもらえる可能性がありますが、完璧ではないため、安全第一で工夫しましょう。

Q4. おせち料理の予約はいつまでにすればいい?

A. 人気店のおせちは早期予約必須です。小梅(浦和総本店)の場合、例年12月20日頃が予約締切となっていますが、限定数に達し次第受付終了となる可能性もあります。他店でも11月~12月上旬に予約を締め切ることが多いため、遅くともクリスマス前には手配しておくのが安心です。特に地元で評判のお店はリピーターも多いので、「今年も頼もう」と考えている方はお早めに。予約開始は店舗により異なりますが、多くは秋口(10月頃)から始まります。夏が終わったら情報収集を始め、目星をつけておくと良いでしょう。

Q5. おせち料理はどうして重箱に詰めるの?

A. おせちといえば、黒や朱色の重箱に美しく詰められていますよね。重箱を使う理由は二つあります。一つは「めでたいことが重なるように」という願いを込めた縁起担ぎ。重箱を重ねる様子に福が重なるイメージを託した、日本ならではの発想です。もう一つは実用的な理由で、箱を重ねることで省スペースかつ保存性を高め、持ち運びもしやすくする狙いがあります。昔は大晦日に作った料理を三が日分しまっておく必要があったため、コンパクトに重ねられる重箱が重宝されたのです。現代でもお重に入ったおせちは特別感がありますし、美しく盛り付けられた段重はお正月の食卓をいっそう華やかに彩ってくれます。

まとめ:小梅のおせちで家族の思い出に残る新年を

長くなりましたが、埼玉近郊のファミリーに向けて小梅(浦和総本店)のおせちを中心に、新年の過ごし方アイデアをたっぷりとお届けしました。おせち料理には日本の伝統と家族の願いが詰まっており、それを子どもたちと一緒に楽しむことは、単に食事をする以上の価値があります。地元で評判の小梅のおせちを活用すれば、準備の手間を省きつつ、本格的な味わいと華やかなひとときを手に入れることができます。

おせちを囲みながら家族みんなで笑い合った時間、子どもが得意げにお手伝いした思い出、初詣やお年玉で盛り上がった新年の光景——きっとどれもが、ご家族にとってかけがえのない宝物となるでしょう。「あの年のお正月は楽しかったね」「小梅のおせち、美味しかったね」と何年経っても語り合えるような素敵なスタートを切れたら最高です。

本記事の内容をヒントに、ぜひ皆さんのご家庭でも、お正月のおせちタイムを思い出深いものに演出してみてください。埼玉の地に根付く和食文化を次世代に伝えつつ、家族全員で新年の喜びを味わえる素晴らしい機会です。小梅(浦和総本店)のおせちが、そのお手伝いとなり、皆さまのご家庭に笑顔と幸せを運んでくれることを心より願っております。

最後までお読みいただきありがとうございました。どうぞ素敵なお正月をお迎えください。以上、埼玉近郊ファミリーのためのおせちの楽しみ方ガイドでした。

| 池袋ナンジャタウン完全ガイド:子連れファミリーで楽しむ室内テーマパークの魅力と攻略法 |

| 【2025年最新版】京都府の6歳の子供におすすめ遊び場10選!家族で楽しめるスポットをご紹介 |

| タイ観光のおすすめの定番観光スポット34選 |

| 【2025年最新版】横須賀市の0歳の子供におすすめ遊び場10選 |

| お台場・熱海・高尾山のトリックアート美術館を子連れで満喫する方法【徹底ガイド】 |