PS5で広がるファミリーの楽しみ方

家族で楽しめるエンターテインメントとして、最新ゲーム機「PlayStation 5(PS5)」が注目を集めています。特に未就学児から小学生の子どもを持つ子育て世代にとって、PS5はファミリーで充実した時間を過ごすための素晴らしいツールです。大人だけでなく子どもと一緒にゲームを遊ぶことで、親子のコミュニケーションが生まれ、新たな学びや発見もあります。本記事では、PS5を子どもと遊ぶ観点から、基本情報から家族に嬉しい機能、年齢別のおすすめゲームやジャンル別の楽しみ方、さらに健康面への配慮や家庭内ルールまで、幅広く解説します。長文になりますが、PS5がもたらすファミリーエンターテインメントの魅力を存分にお伝えします。

PS5本体の基本情報:スペック・DualSense・互換性

まずはPS5とはどんなゲーム機なのか、基本情報を押さえておきましょう。

ハイスペックな最新ゲーム機PS5とは

PS5は2020年に登場したソニーの次世代据置ゲーム機です。高性能なCPU・GPUと超高速SSDを搭載しており、従来世代(PS4)から飛躍的に性能が向上しました。例えば4K解像度・毎秒60~120フレームのなめらかな映像描写や、光の表現をリアルにするレイトレーシング機能に対応しており、美麗で臨場感あふれるゲーム体験が可能です。また高速SSDによってゲームのロード時間が非常に短縮され、子どもがゲーム中に待たされるストレスも軽減されます。電源投入からゲーム開始までの時間も短く、せっかちな子どもでも快適に遊べるでしょう。

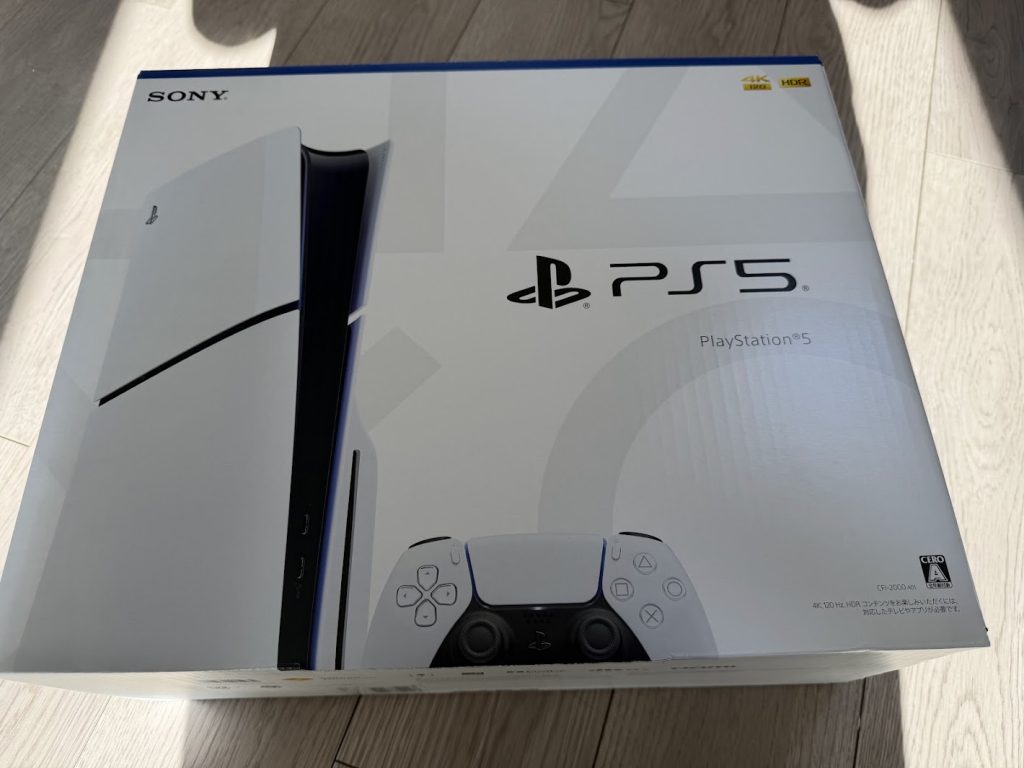

PS5はディスクドライブ搭載モデルと**デジタル・エディション(ディスク非搭載)の2種類があります。ディスクモデルはBlu-rayディスクドライブがあり、市販のゲームパッケージやDVD/Blu-ray映画も再生可能です。デジタル版はダウンロード専用ですが価格が安く、省スペースな点がメリットです。家族で映画鑑賞もしたい場合はディスクモデルがおすすめですが、ゲームは全てオンライン購入でも良いならデジタル版でも問題ありません。いずれも性能は同じで、近年発売された新型のPS5(いわゆる「スリム」モデル)**は初期型より約30%小型・軽量化されつつ、1TBストレージに増量されました。

DualSenseコントローラーの魅力

PS5に同梱されるDualSenseワイヤレスコントローラーも、ファミリーでのゲーム体験を盛り上げるポイントです。DualSenseは従来のPS4用「DUALSHOCK 4」から進化し、ハプティックフィードバック(繊細な振動表現)やアダプティブトリガー(抵抗力が変化するトリガーボタン)など、ユニークな機能を備えています。例えばゲーム内で車を運転する場面では路面の感触を振動で感じ取れたり、弓を引く動作ではトリガーボタンが重くなるなど、触覚的な体験が可能です。子どもにとっては手の中でゲームの世界を感じられる不思議な感覚で、操作するだけで大興奮するでしょう。

さらにDualSenseには内蔵マイクとスピーカーが搭載されており、対応ゲームではコントローラーからキャラクターの声が出たり、マイクで簡単にボイスチャットができます。友達や家族とオンラインで話しながら遊ぶ際にもヘッドセット無しで手軽に会話できるのは便利です(小さいお子さんの場合はオンライン上の会話には注意が必要ですが、家族間なら安心です)。またモーションセンサー(ジャイロ)も内蔵しているため、コントローラーを傾けて操作する直感的な遊びも楽しめます。色鮮やかなライトバーはプレイヤーごとに色が変わるので、リビングで複数人プレイする際に自分のコントローラーを視覚的に判別しやすいのも地味ながら嬉しい点です。

PS4との後方互換で遊びの幅が拡大

PS5は**PS4用ゲームとの高い後方互換性(下位互換)**を備えていることも注目すべき特徴です。公式発表によれば、PS4のゲームタイトルの99%以上がPS5上でプレイ可能となっており、過去に購入したPS4ソフト資産をそのまま活かせます。ご家庭にPS4からの買い替えでPS5を導入する場合も、子どもが遊んでいたお気に入りのPS4ソフトを引き続きプレイできるので安心です。例えばPS4で人気だった『マインクラフト』や『リトルビッグプラネット』シリーズなどもPS5で問題なく動作します。

しかもPS5でPS4ゲームを動かすと、ロード時間の短縮やフレームレート向上などの恩恵を受けられる場合があります。PS5の高性能により処理が安定し、ゲームによっては描画解像度が自動で向上したり、カクつきが減るといったゲームブースト効果も期待できます(タイトルによります)。過去に遊んだゲームもより快適に遊べるため、子どもにとっては昔のお気に入りがパワーアップしたような感覚で楽しめるでしょう。

なおPS1/PS2/PS3の古いソフトはディスク互換性がありませんが、後述する「復刻タイトルの活用」の項目で触れるように、PlayStation StoreやPS Plusのクラシックゲーム配信を通じて一部プレイ可能です。基本的にPS5はPS4世代中心の互換と考えてください。しかしそれだけでも膨大なゲームライブラリが既に遊べるため、最初から多彩なソフトを家族で楽しめます。

子どもがいる家庭にPS5を導入するメリット

次に、子どものいる家庭がPS5をリビングに迎え入れることで得られるメリットを整理してみましょう。ゲームというと「勉強の妨げになるのでは?」「子どもには早いのでは?」と不安に思う保護者の方もいるかもしれません。しかし適切なルール設定と関わり方次第で、PS5は子育て世代の強い味方になりえます。教育的な側面や娯楽としての価値、安全に遊ばせるための管理機能など、ポイントごとに解説します。

ゲームがもたらす教育的効果と創造性

ゲームは単なる遊びと思われがちですが、良質なゲーム体験は子どもの発達にプラスの効果をもたらすという研究もあります。アクションゲームで反射神経や判断力が鍛えられたり、パズルゲームで問題解決能力や論理的思考力が養われたりと、遊びながら様々なスキルを伸ばすことができます。例えば『Minecraft(マインクラフト)』のようなサンドボックスゲームでは、ブロックを組み合わせて自由に世界を創造する中で想像力や創造性、空間認識能力が育まれます。子どもは自分だけの家や街を作りながら試行錯誤し、クリエイティブな才能を発揮するでしょう。

また物語性のあるゲームでは読解力や語彙力にプラスになる場面もあります。テキストを読んでクエストを理解したり、登場人物の会話を追うことで、自然と文字に親しむ機会が生まれます。最近のPS5ゲームは日本語音声や字幕に対応しているものも多いので、小学生くらいならゲームを通じて漢字や英語のフレーズを覚えるケースもあります(例えば『スパイダーマン』のゲームで英単語に触れる、など)。もちろんゲームばかりではいけませんが、「ゲーム=無駄な遊び」と決めつけずに上手に活用すれば、子どもの好奇心を刺激し学びにつなげる教材にもなり得ます。

家族共通の趣味によるコミュニケーションと娯楽

PS5をリビングに置けば、家族みんなで共通の趣味としてゲームを楽しむことができます。親世代からするとゲームは子どもの遊びと思われるかもしれませんが、最近のタイトルは大人も一緒に熱中できるものが沢山あります。むしろ親が子ども以上にハマってしまうことも…? 家族で同じゲームをプレイしたり話題にすることで、親子の会話が増え、コミュニケーションのきっかけが生まれます。

たとえば休日に親子で協力プレイゲームに挑戦すれば、自然と声を掛け合って助け合う体験ができます。「次はあのアイテムを取ってみよう!」「ここはパパがやるから見ててね」などと、チームワークや役割分担の大切さも学べます。スポーツゲームで対戦すれば、勝って喜び負けて悔しがる中で健全な競争心や悔しさをバネにする気持ちを味わえるでしょう。ゲームを通じて笑い合ったり、時には一緒に考え込んだりする時間は、家族の良い思い出になります。

さらに親にとっても、子どもが夢中になっている世界を理解する良い機会です。ゲーム内容を一緒に体験することで、子どもの考えていることや感じていることが共有できます。「このステージ難しいね、どう攻略しようか?」と寄り添えば、子どもは自分の好きなことに興味を持ってもらえたと感じて喜びます。こうしたポジティブなコミュニケーションツールとして、PS5は家族の絆を深める娯楽となってくれるでしょう。

ペアレンタルコントロールで安心・安全に利用

ゲームを子どもに与える上で保護者が心配なのは、「長時間やりすぎないか」「有害なコンテンツに触れないか」「課金を勝手にしないか」といった点でしょう。PS5にはこれらの懸念に対応するペアレンタルコントロール(保護者による使用制限)機能が充実しています。初期設定で子ども用アカウントを作成する際に年齢を入力すれば、自動的に年齢に応じた制限レベルが適用されます。保護者(ファミリーマネージャー)のアカウントから細かな設定も可能で、プレイできるゲームの年齢制限、利用できるオンライン機能、PS Storeでの購入制限などを自由にカスタマイズできます。

特に便利なのが**「あそぶ時間」の管理**です。PS5本体や専用のスマホ向け「PlayStation Family アプリ」から、子どものプレイ可能な時間帯や1日の利用時間上限を設定できます。例えば「平日は1日60分まで」「夜8時以降はプレイ不可」といったルールをシステム上で強制できるため、約束を守らせやすくなります。時間が来ると自動でゲームを終了させることも、警告メッセージを出すだけに留めることも選択可能です。子どもから「あともう少し!」とおねだりリクエストが来た場合、保護者のスマホに通知が届き、遠隔で延長許可することもできます。親が見ていないときでもゲームのやり過ぎを防止できるので安心です。

また利用限度額の設定によって、子どもがお小遣いで課金する場合も上限を決めておけます。PS Storeでの買い物や、『フォートナイト』『Roblox』などゲーム内通貨を購入する際の月額利用額を親がコントロール可能です。これで気付いたら高額課金されていた…という事故も避けられます。さらに子どもがオンラインプレイをする際には、チャット機能の制限やフレンド依頼の受け取り可否などソーシャル機能の管理もできます。年齢が小さいうちは見知らぬ人とのボイスチャットを禁止したり、フレンドは親が承認した相手だけに限定するなど安全策を講じられます。総じてPS5は家庭内のルールに沿って安全に運用できる仕組みが整っているため、保護者にとっても安心して子どもに与えられるゲーム機と言えるでしょう。

室内での体験の幅が広がる多機能エンタメ機器

PS5はゲーム機能だけでなく、家族で使える総合エンターテインメント機器としても優秀です。後述するように、ゲーム以外に映画鑑賞や音楽再生、カラオケ、インターネット動画視聴など様々な用途に活用できます。例えば外出が難しい雨の日や寒い日でも、リビングのPS5一台で子どもと映画を見たり、一緒にダンスゲームで体を動かしたりと家の中での過ごし方の幅が広がります。特に未就学児がいると遠出も大変ですが、PS5があれば手軽なホームレジャーとして重宝するでしょう。

さらに昨今は教育コンテンツや知育アプリも充実してきています。PS5自体はタブレットのように学習アプリが豊富なわけではありませんが、例えばYouTubeアプリでキッズ向け教育番組を大画面で見たり、親子で料理レシピ動画を見て実践する、といった使い方も可能です。高性能ゆえに将来的なアップデートで新サービスが追加される余地もあります。つまりPS5は**「遊ぶだけ」の箱ではなく、家族の生活を豊かにする多機能デバイス**としても価値があるのです。

ジャンル別:PS5で子どもと遊べるゲームの魅力

PS5には実に多彩なゲームジャンルの作品があります。ここでは**アクション、スポーツ、パズル、音楽、協力型(パーティ)**といった子どもと楽しみやすいジャンルを中心に、それぞれの特徴や代表的なタイトルをご紹介します。お子さんの好みに合わせて、ジャンルごとの楽しみ方を知っておきましょう。

アクションゲーム:体験型の冒険で盛り上がる

アクションゲームは、キャラクターを自分で操作してジャンプしたり戦ったりするジャンルです。反射神経を使ったりステージ攻略の達成感を味わえたりと、子どもにも定番の人気ジャンルと言えます。PS5ではグラフィックの美しさも相まって、まるでアニメや映画の世界を冒険しているかのような体験型の遊びができます。

小さな子どもと遊ぶなら、敵を倒すより探索や操作そのものを楽しめる作品がおすすめです。例えばPS5本体に無料でインストールされている『ASTRO’s PLAYROOM(アストロ プレイルーム)』は、可愛いロボットのアストロを動かしてPS5の内部世界を冒険する3Dアクションです。操作が比較的易しく、DualSenseの新機能も存分に体感できる作りで、未就学児でも親子でワイワイ遊べます。同じくソニーの看板キャラが活躍する『リビッツ!ビッグ・アドベンチャー』は、毛糸の人形キャラを操る協力アクションで最大4人まで一緒にプレイ可能です。ステージも絵本のようにカラフルで難易度も優しめなので、兄弟姉妹や親子で助け合いながらゴールを目指せます。

もう少し年齢が上がったら爽快なヒーローアクションにも挑戦できます。例えば小学生高学年向けには『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』がおすすめです。コミカルな宇宙冒険を舞台にしたアクションシューティングで、難易度設定により簡単モードにすればアクションが苦手な子でもクリアできます。派手なガジェット武器をぶっ放す痛快さは子ども心をくすぐり、SFアニメを見る感覚で楽しめるでしょう。また親御さん世代には懐かしいかもしれませんが、ソニックやマリオのような横スクロールタイプのアクションも人気です。PS5では『ソニックスーパースターズ』が新作として登場し、クラシックな横スクロールアクションを最大4人協力で遊べます。こうしたアクションゲームは操作キャラクターになりきって体を動かす感覚が味わえるため、ゲーム初心者の子でも直感的に楽しみやすいジャンルです。

スポーツ・レースゲーム:ルールを学びチームプレイを体験

スポーツゲームは、サッカーや野球、バスケットボールなど実際のスポーツ競技をゲーム化したジャンルです。子どもがスポーツ好きならその延長で楽しめますし、知らない競技でもゲームを通じてルールを覚えたり興味を持ったりするきっかけになります。またレースゲームも広義ではスポーツ系として、車やバイクによる競争を楽しむジャンルです。これらは家族で交代しながらプレイしたり対戦したりするのに向いており、勝敗の明確さもあって盛り上がりやすいでしょう。

PS5の代表的なスポーツゲームといえば、まずサッカーの『EA SPORTS FC 25』(旧FIFAシリーズ)が挙げられます。世界中の実在クラブ・選手が登場し、リアル志向の本格サッカーが楽しめます。操作は多少複雑ですが、オフラインでは家族同士でチームを組んで対CPU戦をすることもできます。親子で協力してゴールを決めた時の一体感は格別でしょう。試合を通じてサッカーのルールやチームプレイの大切さも学べます。野球好きなら『パワフルプロ野球』シリーズ(PS4版をPS5で互換プレイ)も子どもに人気です。コミカルな見た目で遊びやすく、選手育成モードでは読み書きや戦略性も養われます。

レースゲームでは、子ども向けのファンタジーなものからリアルなシミュレーションまで幅広いです。未就学児~低学年くらいには、ミニカー感覚で遊べる『Hot Wheels Unleashed』シリーズがおすすめです。おもちゃのHot Wheelsカーを操作して家の中のユニークなコースを走るレースで、3歳以上対象と低年齢でも安心して遊べる内容です。車同士がぶつかってもコミカルな表現なので痛ましくなく、分裂画面で親子対戦も可能です。反対に車好きのパパと高学年のお子さんには、リアル系レースの『グランツーリスモ7』が良いでしょう。実在の車が多数登場し、ドライビングスクールモードで運転の基本を学びながら上達できます。車のチューニングやコレクション要素もあるので、親子でお気に入りのマイカーを育てる楽しみもあります。オフラインなら画面分割2人プレイで競えるので、家族内レース大会も盛り上がります。

スポーツ・レースゲームを通じて得られるのは、ルールを覚える学習効果と健全な競争心・協調性です。負けて悔しがったときは「次はどうすれば勝てるかな?」と親が声を掛け、戦術を一緒に考えることで思考力も鍛えられます。リアルスポーツへの興味にもつながるため、ぜひ家族のゲームタイムに取り入れてみてください。

パズルゲーム:頭を使って問題解決、親子でひらめき勝負

パズルゲームはブロックを揃えたり謎解きをしたりする知的なジャンルです。ルールがシンプルなものが多く、小さな子でも理解しやすい反面、奥が深く大人も本気になってしまう面白さがあります。親子で対戦・協力して一緒に頭をひねる時間は、ゲームならではの交流と言えます。

代表的なのは落ち物パズルの**『ぷよぷよテトリス2』**です。日本生まれのぷよぷよと世界的人気のテトリス、この2大パズルゲームを組み合わせて遊べるユニークな作品で、CERO:A(全年齢対象)なので誰でも安心して遊べます。お父さんはテトリス派、お子さんはぷよぷよ派、といった具合にそれぞれ違うルールで対戦できるモードもあり、世代や得意不得意を超えて勝負できるのが魅力です。連鎖やライン消しが決まったときは思わずガッツポーズが出る爽快感で、親子対決が白熱すること間違いなしでしょう。

もう一つ、謎解きアドベンチャー系のパズルゲームもおすすめです。PS5向けタイトルでは『Chicory: 色とりどりの物語』という作品がユニークです。白黒になってしまった世界に色を塗ってパズルを解いていくゲームで、アートと謎解きが融合したような内容です。2人協力プレイも可能で、親子で一緒に絵を描きながらステージを進めます。お絵かき好きなお子さんなら創造性を発揮できますし、論理パズル的な要素もあるので想像力と思考力を同時に刺激できます。

短時間で区切りがつけやすいのもパズルゲームの利点です。「じゃあ寝る前に1問だけ一緒にナゾトキしようか」など、ちょっとしたスキマ時間のコミュニケーションにも最適です。頭を使う遊びは子どもの脳の活性化にも良い影響がありますから、ただ漫然と時間を消費するゲームに抵抗がある方も、まずパズルゲームから取り入れてみるのも良いでしょう。

音楽・リズムゲーム:体を動かし感性を育む

**音楽ゲーム(リズムゲーム)**は、流れてくる音楽に合わせてボタンを押したり体を動かしたりするジャンルです。音楽のリズム感や表現力を養う効果も期待でき、小さな子でもノリノリで楽しめます。PS5には家族で遊べる音楽ゲームも複数あります。

まず定番は和太鼓の演奏ゲーム**『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』です。誰もが知っている曲(J-POPやアニメソング、キッズ向け曲まで幅広い)が多数収録されており、太鼓のバチになぞらえた2ボタンのシンプル操作でリズムを刻みます。画面上の指示通りにボタンを叩くだけなので未就学児でも直感的に遊べますし、上手く叩けるようになると達成感があります。PS5版では演奏がより滑らかで、追加コンテンツで曲を増やすことも可能です。家族や友達と2人同時演奏対戦**も盛り上がります。音ゲー初心者のパパママでも、一緒に童謡やアニメ曲で盛り上がれば子どもは大喜びでしょう。

もう一つ人気なのがダンスゲームの『ジャストダンス』シリーズです。最新作『ジャストダンス2025 エディション』では、ヒットチャートの最新曲から往年の名曲まで多数の楽曲でダンスが楽しめます。PS5版はカメラが無くてもスマホをコントローラー代わりにして体の動きを読み取る仕組みなので、画面のダンサーを真似て踊るだけでOKです。家族でワイワイ踊ればかなりの運動量になり、ゲームをしながら良いエクササイズやストレス発散にもなります。消費カロリーを計測するワークアウトモードもあるので、親にとっても嬉しい健康効果があるかもしれません。小さいお子さんはただ自由に体を揺らすだけでも音楽に触れて楽しめますし、リズム感覚や表現力を育むきっかけになります。

さらに、音楽ゲームではありませんがカラオケもPS5で楽しめます。専用アプリ(「カラオケJOYSOUND」など)とマイクがあれば、画面に映る歌詞に合わせて歌って点数を競うことができます。おうちカラオケパーティーは家族のイベントとして大盛り上がりでしょう。ゲームと音楽の融合ジャンルは、五感を使った体験でゲーム漬けになりがちな子どもにも健全ですし、親も一緒に身体を動かすことでリフレッシュできます。

協力・パーティゲーム:みんなで盛り上がるバラエティ

最後に協力型ゲームやパーティゲームです。これは2人以上で同時に遊ぶことを前提にしたゲームで、家族全員で集まって遊ぶには最適のジャンルと言えます。プレイヤー同士が協力して目標を達成したり、対戦しながら笑い合ったり、ルールもミニゲーム的なものからボードゲーム風まで様々です。ゲームが得意でない家族でも巻き込んで楽しめるのが魅力です。

PS5で注目の協力ゲームには、かわいい動物キャラがドタバタ闘う『Party Animals』があります。最大4人でローカル対戦(オンラインなら8人)できるパーティアクションで、ゆるい物理演算によるコミカルな動きが笑いを誘います。犬やウサギのキャラになって相手を掴んで投げたり、パンチで場外に落としたりと、まるでアニメのドタバタ劇を演じるような楽しさです。ルールはシンプルなのに何が起こるか分からないハチャメチャさで、小学生くらいなら大盛り上がり間違いなしでしょう。兄弟喧嘩もゲーム内で殴り合って発散?なんてこともあるかもしれません(もちろん安全な範囲で)。

協力プレイ系では、おすすめは料理チームアクションの『Overcooked! All You Can Eat』です。このゲームではプレイヤー全員でレストランのコックさんとなり、制限時間内に次々出る注文に応えて料理を作ります。材料を切って、鍋で煮て、お皿に盛り付け…と役割分担しないと間に合わないため、自然と「○○取って!」「次は皿洗うね!」と声を掛け合うことになります。ステージも火事が起きたり床が動いたりと大騒ぎで、家族みんなで大笑いしながら協力できます。失敗しても「ドンマイ次行こう!」と笑える雰囲気なので、ゲームを通じてチームワークの大切さを学ぶ教材のようでもあります。難しい場合はアシストモードで制限時間延長やスキップも可能なので、ゲームに不慣れな親御さんでも安心です。

他にもボードゲーム風の**『桃太郎電鉄 ~昭和平成令和も定番!~』**(PS5ではPS4版を互換プレイ)や、みんなでワイワイクイズに答えるPlayLink対応パーティゲームなど、家族で遊べるタイトルは多数あります。協力・パーティゲームの良いところは、勝ち負け以上にプロセスを共有して笑い合える点です。ゲームを通じて家族の会話と笑顔が生まれる――まさにファミリー向けのジャンルと言えるでしょう。

未就学児~小学生向けおすすめタイトルと年齢別ポイント

子どもと一口に言っても、未就学の幼児と高学年の小学生ではゲーム適性や好みも大きく異なります。ここでは年齢層別に、どんなゲームが楽しめるかと遊ぶ際のポイントをまとめます。お子さんの成長段階に合わせたタイトル選びの参考にしてください。

未就学児(幼児)におすすめのゲーム

まだ字が読めない未就学児でも、親がサポートすればゲームを楽しむことは可能です。この年代の子どもには操作が簡単で視覚的にわかりやすいゲームが向いています。例えば前述の『ASTRO’s PLAYROOM』や『太鼓の達人』は、ルールが直感的で失敗してもゲームオーバーになりにくく、幼児でもキャッキャと楽しめます。加えて、キャラクターが可愛く暴力表現のないものを選ぶのも大事です。PS5/PS4には幼児向けアニメのゲーム化作品もあります。『パウ・パトロール』のゲーム(PS4ソフト)や『ペッパピッグ』のゲームなど、小さい子が大好きなキャラクターのゲームなら興味を持ちやすいでしょう。

この時期は基本的に親と一緒に遊ぶことが前提です。親がコントローラーを持って子どもは横で応援したり、逆に子どもが持って親が手助けしたりと、プレイさせるというより共にプレイする感覚が大切です。ゲーム内容も競うよりは協力型や体験型がおすすめです。短い時間でも集中力が続かなければすぐやめてOKくらいの気楽さで、「できなくても責めない」「上手にできたらいっぱい褒める」を心がけましょう。親が笑顔でいることが、幼児にとってゲーム=楽しいものだという安心感につながります。

小学校低学年(6~8歳)におすすめのゲーム

小学生になるとひらがな・カタカナは読み書きできる子が多くなり、ゲームのルールも徐々に理解できるようになります。低学年にはアクションやパズルなどシンプルなルールで達成感が得られるゲームが向いています。例えば『スーパーマリオ』的なジャンプアクション(PSにはありませんが)に近い『New スーパールッキーテイル』(PS5版あり)や、レゴブロックの世界で冒険する『LEGO 2Kドライブ』『LEGO ホライゾン アドベンチャー』などは、難易度も高すぎず楽しい仕掛けがいっぱいです。レゴゲームはキャラクターも親しみやすく、親子で「ここはこうしよう」と相談しながら解いていく冒険要素があるので低学年にピッタリでしょう。

また低学年くらいになると競争や対戦の楽しさも分かってきます。スポーツゲームで家族対戦をするのも良いですし、簡単な対戦格闘ゲーム(例:『ニコロデオン オールスター大乱闘』など子ども向けキャラの格闘)で遊ぶ手もあります。ただし勝敗に過敏になりすぎる子もいるので、喧嘩にならないよう「勝っても負けても楽しいね」とフォローしつつ遊びましょう。協力プレイなら兄弟で気軽にできるので、『オーバークック』の簡単なステージを一緒にやらせてみるのも良い経験です。失敗しても「じゃあ次はこうしよう」と話し合うことで、ゲームを通じたコミュニケーションが育まれます。

低学年の子は好奇心旺盛ですが、飽きっぽい一面もあります。いろんなゲームのお試しプレイをさせてみて、食いついたものを深く遊ばせると良いでしょう。PS5では体験版が配信されているタイトルもありますし、後述するPS Plusのゲームカタログを活用すれば様々なゲームに触れさせることができます。今はハマれなくても、成長してから面白さに気付く場合もあるので、ジャンルを問わず色んな体験をさせてあげると視野が広がります。

小学校高学年(9~12歳)におすすめのゲーム

高学年にもなると、かなり複雑なゲームも理解できるようになります。読解力も上がるのでRPGなどストーリー性の高いゲームや、頭を使う戦略ゲームにもチャレンジできるでしょう。一方で思春期に差し掛かり、自分の趣味嗜好がはっきりしてくる時期でもあります。親が知らない間に友達同士で流行しているゲームに熱中していることもあるでしょう。この年代には子ども自身の興味を尊重しつつ、適切な範囲で見守る姿勢が大切です。

PS5では高学年向けに大作アクションアドベンチャーやRPGも充実しています。例えば『スパイダーマン』シリーズ(PS5用ソフト)はスーパーヒーローに憧れる年頃にはたまらない体験でしょう。オープンワールドの街を飛び回る爽快感や映画さながらのドラマチックな物語は、大人顔負けに引き込まれるはずです。ただし戦闘シーンも多いため、暴力表現を気にする場合は様子を見て判断してください(人間相手だが血は出ない程度)。他にも『ファイナルファンタジーVII リメイク』など有名RPGのリメイク版もPS4/PS5にあります。ファンタジー世界の冒険は読書や映画に通じる感受性を育てますし、親世代がかつて遊んだ名作なら話題も共有できます。

また高学年は友達同士でオンラインプレイを楽しみ始める時期でもあります。PS5では『フォートナイト』や『Fall Guys(フォールガイズ)』など基本プレイ無料のオンラインゲームが人気です。友達とボイスチャットで会話しながら遊ぶことも増えるでしょう。そうした場合、前述のペアレンタルコントロールで年齢制限に合った相手としか遊べないよう設定したり、ボイスチャット内容に注意を払ったりと、親としては安全管理が必要です。ただ過度に干渉しすぎると子どもの自主性を損なう恐れもあるため、信頼しつつ見守るバランスが重要です。約束した時間を守れているか、暴言などトラブルがないか、適度に声掛けして確認しましょう。

高学年くらいになると、子ども自身が「このゲームをやりたい!」と強く希望することもあるでしょう。その際は内容を一度親が調べて、年齢的に問題ないか確認した上で許可すると安心です。CEROレーティング(対象年齢区分)も購入時の目安になります。親子できちんと話し合い、「約束を守るならこのソフトを買おうね」と信頼関係を築きながらゲームを与えることで、子どももルールを守ってくれるでしょう。

PS Storeでの購入方法とPS Plusの活用術

PS5でゲームを遊ぶには、基本的にパッケージ版を買うか、PlayStation Store(オンラインストア)でダウンロード購入する2通りの方法があります。最近は利便性からダウンロード購入が主流になりつつありますが、家族で利用する際の賢い購入方法やお得情報を押さえておきましょう。また、定額サービスの**PlayStation Plus(PS Plus)**もうまく活用すれば、ファミリーに嬉しい特典がたくさんあります。

PlayStation Storeでのゲーム購入とファミリーに嬉しい工夫

PS5本体をインターネットに繋ぎ、PlayStation Networkのアカウントを作成すれば、内蔵の**PlayStation Store(PSストア)から24時間いつでもゲームを購入できます。支払い方法はクレジットカードやデビットカードの登録のほか、コンビニ等で売っているプレイステーションストアカード(プリペイドカード)**を利用することも可能です。子どもに直接買わせる場合は、プリペイドカードを渡して自分のお小遣い範囲でやりくりさせると金銭感覚も養われて良いでしょう。親のアカウントで買ったゲームは、同じ本体の子どもアカウントからも基本的に遊べます(ファミリー利用の場合、親アカウントのあるPS5を「いつも使うPS5」(以前のプライマリ設定)にしておくとコンテンツ共有が有効になります)。

PS Storeではセールも頻繁に開催されています。年末年始やゴールデンウィーク、夏休み時期など季節ごとのビッグセールでは人気タイトルが割引価格になるので見逃せません。特に「キッズ・ファミリーゲーム特集」のように、家族向けタイトルがピックアップされて安くなるセールも時折あります。欲しいゲームが高額で迷う場合は、セール期間まで待つとお得に手に入ることがあります。またPS Storeのウィッシュリスト機能に入れておけば、値引きされた際に通知が来るので便利です。さらに毎月配信される無料体験版やデモ版も積極的に利用しましょう。買う前に試せるものは子どもと一緒に遊んでみて、気に入ったら購入する形にすると失敗が少ないです。

購入する際はCEROレーティング(対象年齢マーク)を確認するのもお忘れなく。A(全年齢)からZ(18歳以上のみ)まで区分がありますので、子どもに与えるときは必ず適切な範囲のゲームに留めましょう。PS Storeでは検索フィルターで対象年齢やジャンルを絞り込むこともできます。例えば「全年齢・パズル」で検索すれば、子どもOKなパズルゲーム一覧が表示されるので便利です。ファミリーカテゴリーとして「キッズ&ファミリー」や「ローカルマルチプレイヤー」といったタグも用意されているので、ストアで探す際に参考にすると良いでしょう。

PlayStation Plusで広がる楽しみ

PlayStation Plus(PS Plus)は、PS5/PS4でオンラインマルチプレイを遊ぶために必要となる有料サービスですが、それ以上に様々な特典が付いたお得なサブスクリプションです。ファミリーでPS5を楽しむなら是非活用したいサービスなので、そのポイントを紹介します。

PS Plusには複数のプランがありますが、2025年現在「PS Plus Essential」「PS Plus Extra」「PS Plus Premium/Deluxe」の3段階があります。基本のEssential(月額850円程度~)に加入すると、以下のようなメリットがあります。

- オンラインマルチプレイ:インターネットを通じて他プレイヤーと対戦・協力する際に必要(※フォートナイト等の一部基本無料ゲームは除く)。家族内で2台目のPS5/PS4がある場合にもオンライン通信プレイが可能になります。

- フリープレイ配信:毎月数本のゲームソフトが追加料金なしでダウンロード可能になります(Essential以上の会員限定)。ファミリー向けのタイトルが配信されることもあり、例えば過去には『Fall Guys』や『Knack 2(ナック2)』など子どもも楽しめるゲームが提供されたことがあります。配信中にライブラリに追加しておけば加入中はずっと遊べます。

- クラウドセーブ:ゲームのセーブデータをオンラインストレージに自動バックアップ可能。子どもが誤ってデータを消してしまった際の保険になりますし、PS5が壊れたり買い替えたりしてもデータを引き継げます。

Extraプラン(月額1,300円程度~)にすると、上記に加えてゲームカタログと呼ばれる数百本規模のソフトライブラリが遊び放題になります。ここにはキッズ&ファミリー向けゲームも多数含まれており、例えば『Minecraft(マインクラフト)』『Chicory』『LEGOゲーム各種』『Overcooked 2』など、購入しなくてもダウンロードして遊べるタイトルが豊富です。いわば「Netflixで映画見放題」のゲーム版のようなもので、子どもに色んなゲームを経験させたい家庭にはうってつけです。ただしラインナップは入れ替わりもあるので、子どもが気に入ったものはサービス外になる前に購入するなどの検討も必要でしょう。

さらにPremiumプラン(月額1,550円程度~)では、クラシックスカタログとして初代PSやPS2、PSPの名作ゲームをプレイできる特典や、一部新作ゲームの時間限定体験版も利用できます。クラシックゲームは後述の「過去作リバイバル活用」で触れる親世代向けの懐かしタイトルもあり、親子で昔のゲームを試してみるのも面白いでしょう。例えばPS1の『みんなのGOLF』や『IQ(インテリジェントキューブ)』といったタイトルがプレイでき、当時を知らない子どもには逆に新鮮かもしれません。

PS Plusのファミリーでの利用について補足すると、1つの加入で同居家族全員が恩恵を受けられるケースが多いです。具体的には、PS5本体に加入者のアカウントを「いつも使うPS5」として登録しておけば、同じ本体上の他のアカウントでもオンラインプレイやフリープレイタイトルが利用できます。ですから基本は一家に一本(一本というか一契約)で十分です。ただし2台目のPS5/PS4で同時にオンラインを遊ぶ場合などはやや設定が複雑になるため、その際は公式サポート情報を確認してください。

懐かしの名作を親子で:過去作リバイバル活用法

子育て世代の親御さんの中には、「自分が子どもの頃に遊んだゲームを、今度は自分の子どもと楽しみたい」と考える方もいるでしょう。幸いPS5では、過去の名作を復刻版やリメイク版で遊んだり、当時のままの姿でプレイする方法がいくつかあります。親子二世代に渡ってゲームを共有できれば、思い出話に花が咲いたり新鮮なリアクションが見られたりと、特別な体験になります。

PlayStation名作クラシックスをPS5で遊ぶ

まず、PS1~PS3時代の名作についてです。前述のとおりPS5はこれらのディスク互換はありませんが、PlayStation Plus Premiumに加入すると「クラシックス」として一部をダウンロードまたはストリーミングで遊べます。またPremium加入者でなくても、PS Storeで個別に購入可能なクラシックタイトルもあります。具体例を挙げると、PS1の名作レースゲーム『Jet Moto(ジェットモト)』が2023年にPS4/PS5向けに配信されました。当時を知る親にとっては懐かしいホバーバイクレースで、未来的な水上サーキットを高速で駆け抜ける爽快感は今遊んでも色褪せません。子どもにとってはポリゴン全開のレトログラフィックが逆に新鮮で、「これがお父さんの子どもの頃のゲームか!」と驚くかもしれません。昔のゲームは難易度が高めですが、PS5のクラシック版は巻き戻し機能やクイックセーブといった便利機能が付加されているものもあり、親子で協力してクリアに挑戦するのも良いでしょう。

人気RPGだった**『ファイナルファンタジーVII』『VIII』『IX』**も、オリジナル版がPS4向けに移植・リマスターされておりPS5でプレイできます。ポリゴンキャラのレトロな見た目に子どもは最初戸惑うかもしれませんが、物語の面白さや音楽の良さは不朽です。特にFFシリーズは親世代にとって思い入れが強いタイトルでしょうから、親がナビゲーター役となって物語を一緒に追体験するのも素敵です。「昔はここで感動したんだよ」なんて話しつつプレイすれば、子どもも引き込まれていくかもしれません。長編RPGの場合、親がプレイして子どもはそれを見る「観戦プレイ」スタイルでも楽しめます。まるで長編アニメや映画を一緒に見ているような感覚で、ストーリーを共有できるでしょう。

クラシック系では他にも、『どこでもいっしょ』のポケットステーションゲームがミニ収録されたり、PS2の『ワイルドアームズ』RPGシリーズが配信されたりと、掘り出し物が揃っています。親にとって思い出のタイトルがあれば、一度PS Storeで検索してみると良いでしょう。見つかったらぜひ子どもに「これパパが昔好きだったゲームなんだ」と教えてあげてください。興味を示したらラッキー、そうでなくても親が懐かしそうに語る姿は子どもには新鮮に映るはずです。

リメイク・リマスター版で現代風に楽しむ

昔のゲームの中には、グラフィックや操作系を現代向けに一新したリメイク版や、HDリマスターで遊びやすくなった作品も多数あります。これらは子どもにとっても違和感なく入り込めるので、親子で名作のエッセンスを共有するには最適です。例えば先述の『FFVII』にはフルリメイク版『ファイナルファンタジーVII リメイク』があり、アクションRPGスタイルで物語序盤を描き直しています。当時を知らない子でも最新ゲームとして楽しめ、親はオリジナルとの違いに驚いたり懐かしい音楽に胸が熱くなったりと、二重の楽しみがあります。

プラットフォームアクションの名作『クラッシュ・バンディクー』もリマスター版「ブッとび3段もり!」(PS4)で蘇り、PS5互換で家族みんなでワイワイ遊べます。難しいゲームですが原色バリバリの世界観は子ども受け抜群で、何度やられても「もう一回!」とトライするガッツが養われます。親は当時できなかった高難度ステージを親子で協力クリアできたら感動ものですね。他にも**『聖剣伝説2』や『聖剣伝説3』のリメイク**(アクションRPG)など、90年代の名作がPS4/PS5で遊びやすくなっています。

また、シリーズ最新作で世代を超えて盛り上がるというのも面白いでしょう。例えば親が学生時代に熱中した『ストリートファイター』や『鉄拳』といった対戦格闘ゲームも、PS5で最新作が出ています。格闘ゲームはレーティング上は若干高めになりますが(コミカルな暴力表現ゆえ12歳以上など)、親子でキャラクターを選んで対戦すれば腕試しの良い勝負になります。子どもは飲み込みが早く、気づけば親がかなわなくなるかもしれませんよ。

大事なのは、親が子どもにゲーム文化の歴史を伝える良い機会だということです。「昔はセーブするのにメモリーカードが必要でね…」なんて話から、当時のエピソードを語ってあげれば、子どもはお父さんお母さんの少年少女時代に思いを馳せるかもしれません。ゲームを一緒にすることで、世代のギャップが埋まり共通の話題が持てるのは素敵なことです。PS5は過去と現在を繋ぐ架け橋にもなってくれるでしょう。

子どもと遊ぶ上での家庭内ルールと親の関わり方

家族でPS5を楽しむためには、家庭ごとのルール決めや親の適切な関わりも重要です。ゲームが日常生活の害にならないようにしつつ、最大限プラスに活用するために、どのようなことに気を付ければよいでしょうか? いくつかポイントを挙げます。

プレイ時間と利用時間帯のルール

まず基本中の基本ですが、ゲームのプレイ時間について親子でしっかり約束を決めましょう。宿題や家のお手伝いを済ませてから遊ぶ、平日は◯時間まで、休日は◯時~◯時の間だけ、といったルールを事前に話し合い、紙に書いて貼っておくのも効果的です。子ども自身に守る意識を持たせるため、ルール作りには子どもも参加させると良いでしょう。「○○ちゃんは1日何時間までゲームやる?」「夜更かししないために何時までに終わろうか?」と問いかけ、納得して決めたことは守れるものです。

決めた約束はPS5のペアレンタルコントロール機能でテクニカルに補強することもできます。「平日は1日1時間、土日は2時間」と設定しておけば、時間になると自動で制限がかかります。ただ、システム任せにせず親が声を掛けるコミュニケーションも大切です。「時間だよ、次のセーブで終わりにしようね」と声をかけ、切りの良いところでやめさせる工夫をしましょう。どうしてもキリが悪い場合は「あと10分だけね」と余裕を持たせると、子どもも納得しやすいです。無理に中断させると不機嫌になり喧嘩の元なので、子どもの気持ちにも配慮しつつ区切りをつけることがポイントです。

時間帯も重要です。夜遅くのゲームは睡眠の質を下げますし、翌日の学校に響きます。夕食後~就寝前はせいぜい1時間程度にとどめ、少なくとも寝る30分前には終了するようにしましょう。ブルーライトの影響も考え、就寝前はゲームではなく絵本を読む時間に切り替えるなどメリハリが必要です。また、食事中や家族団らんの時間にはゲームをしないというのも大事なマナーです。リビングにPS5がある場合、ご飯時には電源を落とすなどのルールを設けるといいでしょう。

ゲームコンテンツの選別と事前チェック

家庭内ルールとして、遊ぶゲームの内容についても取り決めておきましょう。子どもが勝手に年齢不相応な過激ゲームをプレイしないよう、基本的には親がOKしたタイトルのみ遊ぶように約束します。ペアレンタルコントロールで年齢制限を超えるソフトを起動できなくするのは技術的な担保になりますが、子どもとの信頼関係としても「ホラーや18禁のゲームは絶対ダメだよ」と言い含めておくことが大切です。

新しいゲームを買うときは、まず親が下調べしましょう。公式サイトやゲームレビューを見て、暴力・恐怖・性的表現など問題がないか確認します。可能なら親自身が先に少しプレイしてみると安心です。またネット要素がある場合、どんなコミュニケーションが発生するかも要チェックです。不特定多数とのボイスチャットがあるゲームでは、チャットオフに設定する・信頼できる友達とだけ遊ぶよう約束するといった対策が必要です。

子どもが友達の影響で特定のゲームをやりたがることも多いです。そのゲームが適切か悩む場合は、周囲の親同士で情報交換するのも有効です。同じ学校の保護者に、「最近子どもたちの間で○○というゲームが流行っているようですが内容ご存知ですか?」と聞いてみたり、インターネット上の子育てコミュニティで質問したりすると、生の声が集まることもあります。総合的に判断して問題なければ、「約束を守ること」を条件に遊ばせると良いでしょう。禁止する場合も頭ごなしではなく、「うちは○○だからダメなんだ、ごめんね」と納得させる説明を心がけます。

親も一緒に遊び、興味を持つ

ファミリーでPS5を導入する最大のメリットは、親も一緒にゲームを通して楽しめることです。ぜひ忙しい中でも時間を見つけて、子どもと一緒に画面の前に座ってみてください。たとえ自分は遊ばず見ているだけでも構いません。子どもは大好きなゲームをお父さんお母さんが見てくれるだけで嬉しいものです。「今何してるの?そのキャラ強そうだね!」などと話しかければ、得意げに説明してくれるでしょう。そうした会話の積み重ねが信頼関係と安心感を生み、「何かあったら親に話そう」という気持ちにつながります。

一緒に協力プレイや対戦をするのも非常におすすめです。親が全くゲームに不慣れでも、子どもはむしろ教えたがりますから素直に教わってみましょう。操作がおぼつかなくても「頑張れー!」と応援してくれたり、逆に子どもがミスしたら「ドンマイ!」と笑い飛ばしたり、ゲームを通じたコミュニケーション自体が目的です。親が失敗する姿を見せるのも時には良いものです。子どもは「パパでもミスするんだ」と妙な安心をしたり、「じゃあ私が助けてあげる!」と頼もしくなったりします。上下関係ではなくゲームの中ではフラットな仲間として接することで、親子の絆が深まります。

もちろん常に一緒に遊ぶのは現実的に難しいでしょう。子ども同士で盛り上がりたい時や、一人でじっくり遊びたい日もあります。そんな時は無理に介入せず見守りましょう。ただし「いつでもお父さんお母さんは見ているし、話を聞く準備があるよ」という雰囲気は示しておくことです。ゲームが原因で落ち込んでいたり、逆に凄く嬉しそうだったりしたら、そのサインを見逃さず声をかけるようにしましょう。親の関心が子どもに伝わることが一番の安心材料です。

トラブル時の対処と態度

ゲームは時にイライラしたり喧嘩になったりという負の側面もあります。例えば兄弟で交代プレイ中に「自分ばかりやってズルい!」と揉めることもあるでしょう。そういう時には家庭内ルールで「順番は公平に」「ケンカしたら一旦中止」と決めておくと対応しやすいです。親が仲裁に入り、「タイマーで時間を区切ろうね」と冷静に提案しましょう。感情的に怒鳴ったりゲーム機を取り上げたりすると、子どもは不満だけが残ってしまいます。ルールに沿って粛々と対応し、「約束守れないなら今日はおしまいだよ」と淡々と伝えるのがコツです。

オンラインゲームで他人と言い争いになったり、嫌なメッセージを受け取ったりするトラブルも考えられます。その際は子どもから必ず報告するよう約束させましょう。**「困ったことがあったらすぐ教えてね」**と日頃から言っておき、実際相談されたら頭ごなしに否定せず話を聞きます。必要なら相手をブロックしたりゲーム運営に通報したりといった処置を一緒に行いましょう。決して子ども一人で抱え込ませないことが大切です。親が守ってくれるという安心感があれば、オンラインの怖さも乗り越えられます。

また、万一ゲームに熱中するあまり生活に支障が出てきた場合も、早めに話し合いましょう。成績が落ちたり睡眠不足になったりといった兆候があれば、「最近ゲーム頑張りすぎてない?もう少し休んだら?」と優しく問いかけます。子どもは自分ではセーブできないこともあるので、親が気付いて生活リズムを正す手助けをしてください。ゲームはあくまで楽しい趣味の一つであって、生活の中心や義務になってはいけません。そのバランス感覚を教えるのも親の役目です。場合によっては一定期間ゲームを封印する勇気も必要ですが、その際も「ゲームは悪」「禁止!」ではなく、「一緒に決めたルールを見直そうね」と冷静に諭しましょう。

家族向けの便利機能:画面共有・リモートプレイ・マルチアカウント

PS5にはファミリーでの利用に役立つ多彩な機能が備わっています。その中でも、知っておくと便利なのが画面共有(シェアスクリーン)やシェアプレイ、そしてリモートプレイや複数アカウント管理に関する機能です。これらを活用すれば、家族の遊び方がさらに広がり快適になります。

シェアスクリーン&シェアプレイで離れていても一緒に

**画面共有(シェアスクリーン)**機能とは、自分のプレイ画面をオンラインのフレンドにリアルタイムで見せることができる機能です。例えば単身赴任中のお父さんが、家で遊んでいる子どものPS5画面を手元のPS5/PS4で見守る、といったことも可能になります。逆に子どもが「今日こんなボス倒したよ!」と離れて暮らすおじいちゃんにプレイを見せる、なんて使い方も面白いでしょう。音声チャットと組み合わせれば、あたかも隣で一緒にゲームを見ているような臨場感でおしゃべりできます。

さらに進んだ機能がシェアプレイです。これは自分が持っているゲームを、フレンドを招待して一緒に遊ぶ機能です。相手はそのゲームを持っていなくてもOKで、ネット経由で一時的にコントローラーを渡すイメージです。60分間という時間制限はありますが、同じゲームを交代で遊んだり、画面を分割して2Pプレイをしたりできます。遠方に住む従兄弟と一緒に協力プレイを楽しんだり、親しい友達と一本のゲームを共有してプレイすることができます。家族の絆をオンラインで補う素晴らしい機能なので、ぜひ活用してみてください。ただしシェアプレイはPS Plusへの加入が必要なのと、子どもアカウントでは利用に制限がある場合があるので、使うときは保護者アカウントでセッションを開くなど工夫しましょう。

リモートプレイで場所を選ばずPS5を楽しむ

リモートプレイとは、PS5のゲームをスマートフォンやタブレット、PCなど別のデバイスにストリーミングして操作できる機能です。例えば家のテレビが他の家族に使われていても、子どもは自室のタブレットでPS5の続きを遊ぶことができます(ただし同居のWi-Fi環境が高速であることが理想です)。外出先から自宅のPS5にアクセスしてプレイすることも技術的には可能です。親が会社の休憩中にスマホで子どもの進めているゲームを進行手伝い…なんてこともできなくはありません。

リモートプレイを使うには、PS5に専用アプリの設定をしておき、接続先デバイスにも「PS Remote Play」アプリ(スマホ/PC向け)をインストールします。ペアレンタルコントロールで子どもアカウントには使わせない設定もできますが、家庭内利用なら問題ないでしょう。**使いどころとしては、「リビングのTVを占有せずに済む」**点がまず大きいです。家族がドラマを観ている時間に、子どもは隣でタブレットに映したPS5で静かに遊ぶ、といった共存ができます。ただし画面が小さくなるので文字が読みにくいゲームなどは不向きです。

また兄弟でソフトの取り合いになったときにもリモートプレイは役立ちます。PS5とPS4を両方持っている場合、PS4からPS5にリモートプレイ接続して、二人が別々のテレビで同じゲームを交代で遊ぶといった荒技も可能です(少し高度な使い方ですが)。いずれにせよ家の中で柔軟にプレイ環境を変えられるのはファミリーにとってありがたいことです。親としてもTVでYouTube見たい時に、子どもに「じゃあタブレットでゲームやってていいよ」と提案できるので、平和的に共存できますね。

複数アカウント管理と子どもアカウント

PS5/PSNでは、家族それぞれが個別のユーザーアカウントを持つことが推奨されています。ひとつのアカウントを皆で共有することも技術的にはできますが、セーブデータが混ざったりトロフィー獲得履歴が一緒になったりして煩雑です。それよりも子ども用アカウントを作成して、PSNの「ファミリー管理」に保護者として追加する形が便利です。子どもアカウント同士であればフレンド登録しなくてもファミリー内でオンライン状況を確認できたりメッセージを送れたりしますし、保護者アカウントから各子のプレイ履歴やフレンドリストもチェックできます。

兄弟がいる場合、それぞれ自分のアカウントでログインして遊べば、ゲームのセーブデータも個別に保持されます。同じゲームでも進捗を別々に管理でき、どちらかが間違って相手の進行を上書きしてしまう事故も防げます。「今日は○○(兄)の番、明日は△△(弟)の番」といった形でログインアカウントごとに日替わりで遊ぶルールにすると平等感も出ます。PS5の起動画面でユーザーを切り替えられるので、お子さんにも「今日は自分のアカウントで入ってね」と教えておきましょう。

また、PS Plus会員権や購入済みゲームの共有も上手に使えば家計に優しいです。前述したように、一台のPS5にメインとなる親アカウントでログインしておきさえすれば、その本体の他ユーザーもみんな買ったゲームや加入サービスを利用できます。ですから兄弟それぞれがPS Plusに入る必要はなく、一家で1契約で問題ありません(将来それぞれの部屋に別PS5を置く場合などは別途検討)。購入ゲームもダウンロード版なら1つの購入で同じ本体内で共有できますから、「貸し借り」不要で同時プレイを回せるメリットがあります。例えばパッケージ1本だと兄弟で取り合いになりますが、ダウンロード版なら兄は自分アカウントでワールド1、弟は自分アカウントでワールド2…と各自好きに進められます。それぞれに進行度が保存されるので喧嘩になりません。

複数アカウントを使いこなすには多少親が管理を理解する必要がありますが、一度設定してしまえばあとは快適です。万一子どもが変な設定をいじっても、ファミリーマネージャーである親のアカウントで制御できます。デジタル時代の家庭内ルールとして、こうしたマルチアカウントの概念もぜひ取り入れてください。

子どもの健康面への配慮:視力・姿勢・運動

ゲームで遊ぶとき、子どもの健康面にも気を配りましょう。長時間の画面凝視や座りっぱなしは、視力低下や姿勢の悪化などのリスクを伴います。しかし適切な対策をすれば、ゲームをしながらでも健康への影響を最小限に抑えることができます。

目の負担を軽減する工夫

子どもの視力低下を心配する親御さんは多いでしょう。確かに画面を近距離で長時間見続けることは、目のピント調節筋に負担をかけます。対策としては、まずプレイ時間を区切って休憩を取ることです。一般に「20-20-20ルール」というものがあり、20分ごとに20秒間、20フィート(約6m)離れたものを見ると良いと言われます。ゲーム中も1ステージ終わったら窓の外の遠くを眺める、水分を取るなど、小まめなインターバルを挟みましょう。タイマーをセットして「はい休憩タイム!」と促すのも良い方法です。

また画面との距離にも注意です。子どもは夢中になると画面に顔を近づけがちですが、テレビなら最低でも1〜2m以上離れて見るよう指導しましょう。大きめのテレビやモニターを使って、なるべく離れても見やすい環境にするのも手です。文字が小さいゲームの場合、PS5の設定でUIを拡大したりフォントサイズを上げたりすることもできますので活用してください。部屋の照明も適切に。暗い部屋で明るい画面を見ると瞳孔が開いた状態で光を受けるため眼精疲労を起こしやすいです。できれば室内照明をつけ、画面との明暗差を減らしましょう。

最近のテレビにはブルーライト軽減モードがあるものもあります。ブルーライトが視力に与える影響は諸説ありますが、気になる場合は画面の色温度を暖色寄りに設定するのも目に優しいと言われます。専用のブルーライトカット眼鏡を子どもにかけさせる保護者もいます。そこまで神経質になる必要はありませんが、「目が疲れた」と子どもが感じたらすぐ休ませるなど、子どもの訴えを尊重してケアしてあげてください。日常的に外遊びで遠くを見る習慣をつけることも、視力維持には大切です。

正しい姿勢と運動不足解消

ゲーム中の姿勢も大事です。ソファに寝転がって画面を見上げるようにしたり、床にべったり座って背中を丸めたりすると、首や背骨に負担がかかります。できれば椅子に腰掛け、背もたれに寄りかかりすぎず背筋を適度に伸ばした姿勢で遊ぶのが理想です。子ども用のゲーミングチェアを用意する必要はありませんが、高さの合った椅子とテーブル、またはクッションなどを活用して自然な姿勢をサポートしましょう。テレビの高さも目線の高さと水平になるよう調整できるとベストです。テレビ台の高さが合わなければ、一時的に床に座布団を敷いて子どもの目線を合わせる工夫もありです。

長時間同じ姿勢でいると身体が凝り固まります。プレイの合間には軽いストレッチや体操を取り入れて、肩や首を回したり、立ち上がって背伸びしたりさせましょう。親が「休憩ついでにラジオ体操しよう!」と一緒にやってみるのも良いですね。特に小学生は成長期なので、姿勢の癖がそのまま体型に影響します。ゲーム中に猫背になっていたら後ろからそっと正してあげたり、「背中ピンしよう」と声をかけたりして、良い姿勢を習慣づけるよう配慮しましょう。

そして見落としがちなのが運動不足です。どうしてもゲーム中心だと室内にこもりがちになります。1日の中で外遊びや運動する時間もバランス良く確保したいところです。ゲーム好きの子には、先述のダンスゲーム『ジャストダンス』や体感ゲーム(PS5ではPS VR2向けに運動系もありますが、小学生はVRは注意が必要です)を取り入れて、ゲームで体を動かすことも一案です。「ゲームするならまず30分縄跳びしてからね」など約束する家庭もあります。運動した後の方が集中力も増しますので、上手く生活リズムに組み込みましょう。

最後にメンタル面ですが、ゲームのしすぎで情緒不安定になることもあります。イライラを引きずって暴言を吐いたりしたら要注意です。適度な休息と睡眠をとらせ、親子の会話でストレスを発散させてあげてください。心身ともに健康的にゲームと付き合うことが、長く楽しむ秘訣です。

家族で遊べるダウンロード専用タイトルや無料ゲーム

PS5ではパッケージ販売されている大作ソフト以外にも、ダウンロード専用のインディーゲームや基本プレイ無料のオンラインゲームが多数存在します。こうしたタイトルの中には、家族みんなで楽しめる掘り出し物が少なくありません。ここではファミリーにおすすめのダウンロード専用&無料ゲームをいくつかピックアップして紹介します。

-

『Fall Guys: Ultimate Knockout』(基本プレイ無料)

カラフルな着ぐるみキャラ達が障害物だらけのコースで最後の一人を目指して競争する、テレビのバラエティ番組のようなパーティーゲームです。オンラインで最大60人の大乱戦になりますが、操作はジャンプと掴みくらいで簡単、かつコミカルな動きに笑いが絶えません。家族や友達とパーティを組んで一緒に参戦も可能で、負けてもすぐ次の回に挑める中毒性があります。小学生にも大人気で、家族で順番にプレイして「次こそ優勝だ!」と盛り上がれるでしょう。 -

『ロブロックス(Roblox)』(基本プレイ無料)

世界中のユーザーが作成したミニゲームで遊べるプラットフォームです。2023年にPS4/PS5にも対応しました。鬼ごっこやアスレチック、シューティングからお店屋さんごっこまで、何十万種類ものゲームが詰まっています。基本無料ゆえ子どもたちに爆発的な人気がありますが、ユーザー生成コンテンツなので保護者の目配りが必要です。チャット機能の制限など設定を施し、信頼できる友達と一緒に遊ぶようにさせましょう。想像力を膨らませて自分でゲームを作ることもできるため、ハマればプログラミングやデザインの勉強になる可能性も秘めています。 -

『Rocket League』(基本プレイ無料)

車に乗ってサッカーボールをゴールにシュートする「車版サッカー」とも言うべき対戦ゲームです。車を操作して飛んだり跳ねたりとアクロバティックなプレイが魅力で、ルールはサッカーそのものなので子どもにも分かりやすいです。1試合5分程度と短く、2対2や3対3でオンライン対戦可能。ローカルでも画面分割2人プレイできるので兄弟で練習したりもできます。車好きの子もサッカー好きの子も楽しめ、親子チームを組んでオンライン大会に挑戦なんて遊び方もできます。 -

『パーティーパニック』(ダウンロード専用・低価格)

マリオパーティのような感覚で遊べるパーティゲーム集です。ボードゲーム上を進み、ミニゲームで対決し、スターを集めて勝敗を競います。ミニゲームは30種類以上収録されており、パンチで相手を場外に落とす単純なものから、的当てや記憶ゲームまでバラエティ豊かです。最大4人のローカル対戦が可能で、操作もシンプルなため小学生低学年から大人まで一緒になって遊べます。家族パーティーの定番として持っておくと重宝するでしょう。 -

『アンタイトルド グースゲーム ~いたずらガチョウがやって来た!~』(ダウンロード専用)

1羽のガチョウとなって人間たちにイタズラを仕掛けるユーモアたっぷりのステルスパズルゲームです。鳴き声で人を驚かせたり、物を隠して困らせたり、とにかくイタズラ三昧。可愛い絵本のようなビジュアルで暴力要素は皆無、CERO:Aなので小さい子でも安心です。1人用ですが、「次はあれを盗もう!」など親子で相談しながら交互に操作すると盛り上がります。ガチョウのコミカルな動きに子どもは大笑いし、発想力と観察力を鍛える知的ゲームとしても光る逸品です。

上記は一部ですが、他にもインディーズゲームには家族で楽しめるものが多いです。例えば『Stardew Valley』のような牧場スローライフゲームでほのぼのしたり、『Moving Out』で引っ越し作業の協力プレイに熱中したりと、話題のタイトルが低価格で手に入ります。PS Storeの「家族・子ども向け」「パーティ」などのカテゴリや口コミを参考に、メジャー作品にとらわれず幅広く探してみてください。案外、無名のゲームが子どもの心を掴むこともあります。ダウンロードゲームは体験版がないことも多いですが、値段が手頃なのでチャレンジしやすいのも利点です。

ゲーム以外で広がるPS5の活用法

PS5は優れたゲーム機であると同時に、家族のリビングエンターテインメントの中心となり得る多機能デバイスです。ゲーム以外にどんなことができるのか、その活用法も知っておきましょう。せっかく高価なPS5を買ったなら、遊び以外にもフル活用して元を取るべしです!

大画面で動画鑑賞・映画鑑賞

PS5はBlu-rayディスク(Ultra HD Blu-ray対応)やDVDの再生機能を備えているので、リビングの映画鑑賞に使えます。ディスクドライブ搭載モデルなら市販の映画BD/DVDを入れるだけで再生OKです。お子さんの好きなアニメ映画を借りてきて家族で鑑賞したり、親の昔のDVDコレクションを見せてあげたりと、大画面でホームシアターを楽しみましょう。4K UHDの再生にも対応しているので、対応テレビなら美麗な映像を堪能できます。

また、PS5向けには主要な動画配信サービス(VOD)のアプリが揃っています。Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Hulu、U-NEXT、YouTubeなど、人気のストリーミングアプリをインストールしてログインすれば、大量のコンテンツがテレビの大画面で楽しめます。例えばディズニープラスで「ピクサー映画マラソン」をしたり、YouTubeで知育番組や音楽PVを流したりと、シーンに応じて活用可能です。スマホやタブレットで見せるよりも、リビングのテレビで家族一緒に視聴することで共有体験になりますし、視力的にもある程度離れて見られるので安心です。

PS5用のメディアリモコン(純正アクセサリー)を使えば、操作もテレビ感覚で簡単です。子どもでも直感的に再生・停止などできるでしょう。ただし動画サービスの利用には各社の有料会員登録が必要な場合が多いので、その点は注意です。無料のYouTubeだけでも十分ではありますが、子ども向けにはYouTubeは玉石混交なので、親が目を配るか**YouTube Kids(キッズ向けフィルタリング版)**を活用することをおすすめします(残念ながらPS5にはYouTube Kidsアプリはなく、見るなら通常YouTubeで設定する必要があります)。

音楽やカラオケも思いのまま

PS5では音楽鑑賞も手軽にできます。SpotifyやApple Musicの公式アプリが提供されており、バックグラウンド再生にも対応しています。つまりゲームを遊びながら好きな音楽を流す、といったことも可能です。家族でパーティをする際にお気に入りの音楽をかけ流したり、子どもと一緒に童謡やアニメソングを歌ったりと、用途は様々です。PS5にスピーカーは内蔵されていないためテレビや外部スピーカーからの出音になりますが、リビングに音楽が満ちると自然と家族の会話も弾みます。

さらに前述したカラオケ機能も見逃せません。日本では「カラオケJOYSOUND」のアプリがPS5(PS4)向けに提供されており、通信カラオケさながらに家庭で歌を楽しめます。対応USBマイクを用意すれば採点機能も使えて本格的です。収録曲数も業務用に近く、最新のJ-POPから子ども向けアニメ曲まで網羅しています。週末の夜に家族でカラオケ大会をすれば、盛り上がること間違いなしです。歌うのは苦手…という親御さんも、お子さんにマイクを譲って盛大に拍手してあげればOK。表現する楽しさを家で気軽に経験できるのは良いことです。

学習・創作のツールとして

PS5自体はPCのようにアプリを自由に入れられるわけではないため、学習ソフトがたくさんあるわけではありません。しかしゲームをきっかけに学習意欲につながるケースはあります。例えば『Minecraft』で建築にハマった子が実際の建物や歴史に興味を持ったり、レーシングゲームから物理や機械に関心が湧いたりと、ゲームの題材はあらゆる知識の入口になり得ます。親がそこを拾って「この前ゲームに出てきた○○って本当はどういうものか、一緒に図鑑で見てみようか?」など広げてあげると、遊びから学びへの良いサイクルが生まれます。

PS5上でも一部、教育的なコンテンツが楽しめます。たとえば『Discovery Tour: 古代エジプト/古代ギリシャ』というソフトは、アサシンクリードというゲームシリーズの歴史舞台を戦闘抜きで見学できる学習モードです。ゲームエンジンで再現された古代世界を歩き回りながら、文化や暮らしについてガイド付きで学べるようになっています。歴史好きの親子にはたまらない内容で、これはPS5でもPS4版を利用できます。こういった知的好奇心を刺激するゲームも探せばあるので、積極的に取り入れてみましょう。

また創作活動にもPS5は使えます。メディアモードでUSBメモリ上の写真や動画、音楽ファイルを再生できるので、家族旅行の写真スライドショーをテレビで流したり、子どもの発表会動画を皆で鑑賞したりもできます。将来的にPS5対応でお絵かきアプリや動画編集アプリが出る可能性もありますが、現時点では無いので、その場合はタブレットなどと併用ですね。ただ、ゲーム『Dreams Universe』ではゲーム内で音楽やアニメーションを作って共有することもでき、デジタル表現の創作ツールとして遊べる面もあります。子どもが作曲した曲をPS5から流すなんて日が来るかもしれません。

おわりに:PS5は家族みんなの遊び場に

以上、PS5の楽しみ方をファミリー向けの視点で幅広くご紹介しました。PS5は子どもにとって最新の遊び道具であると同時に、親世代にとっても自分の青春時代のゲームを思い出させてくれるタイムマシンのような存在でもあります。世代を超えて一緒に笑ったり熱中したりできる娯楽はそう多くありませんが、ゲームにはその力があります。

もちろん家庭によってゲームとの付き合い方は様々です。厳格に時間を区切って教育ツールの一環と考えるもよし、休日は思い切りゲームデーにして親子でクリアまで突き進むもよしです。大切なのは家族のルールのもとで、安心安全に、そして楽しく活用することです。PS5にはそのための機能やコンテンツがしっかり揃っています。

「PS5 ファミリー」「PS5 子どもと遊ぶ」「PS5 おすすめゲーム ジャンル別」「PS5 子育て世代」といったキーワードにもある通り、PS5は今や子育て世代のファミリーエンタメとしても定着しつつあります。ぜひ本記事の内容を参考に、ご家庭ならではのPS5ライフを築いてみてください。ゲームの素晴らしさを共有する時間が、親子の宝物となりますように。楽しいゲームライフを!

| 【東京近郊ファミリー必見】板橋区立教育科学館の楽しみ方ガイド – 子どもと学べる科学体験のすべて |

| 体に良い物が盛り沢山!栃木県・足利市のおすすめ土産7選 |

| 【実食レポ】鶏三和の贅沢親子丼がとろける美味しさ! |

| ディズニーランドのおすすめレストラン【友達編】 |

| 【2025年最新版】豊田市の0歳の子供におすすめ遊び場6選 |