ポケモンぬいぐるみで家族みんなが楽しめる!遊び方・飾り方・選び方ガイド

はじめに

ポケモンのキャラクターたちが可愛く再現された「ポケモンぬいぐるみ」は、子どもから大人まで幅広い世代に愛されています。自宅にお気に入りのピカチュウやカビゴン、さらには最新作に登場するコライドンやホゲータといったぬいぐるみが加わるだけで、日常がぐっと楽しく賑やかになります。実は、ポケモンぬいぐるみはただ飾って可愛いだけでなく、家族みんなで遊ぶアイテムや親子のコミュニケーションツールとしても大活躍します。

全国各地の**ポケモンセンター(例:池袋のポケモンセンターメガトウキョー)**や遊園地・アミューズメント施設のショップなどで購入できるポケモンぬいぐるみは、種類もサイズも実にさまざまです。この記事では、ポケモンぬいぐるみの魅力や特徴をキャラクターのカテゴリ・使い方別に紹介し、ご家庭での遊び方のアイデアやインテリアへの取り入れ方、さらにぬいぐるみを通じた親子のコミュニケーション事例まで、たっぷりと解説します。誕生日やクリスマスなど季節のイベントでの活用法や、まだぬいぐるみを持っていないご家庭への選び方アドバイスも盛り込みました。

初めてポケモンぬいぐるみを迎える方も、すでにたくさん持っているファミリーも、このガイドを読めばポケモンぬいぐるみを通じた家族の楽しみ方がきっと広がるはずです。それではさっそく、魅力あふれるポケモンぬいぐるみの世界へとご案内します!

ポケモンぬいぐるみの魅力と特徴

ポケモンの世界には数百種類を超えるキャラクターが存在し、それぞれのポケモンが個性的な姿と魅力を持っています。ぬいぐるみになったポケモンたちも例外ではなく、大きさやデザイン、手触りなどがポケモンごとに異なり、抱きしめて癒されたり一緒に遊んだりと様々な楽しみ方ができます。ここではポケモンぬいぐるみの魅力を、キャラクターのカテゴリや特徴ごとに分けて紹介しましょう。

スターターポケモンや定番キャラクターのぬいぐるみ

まずは、ポケモン初心者からベテランファンまで誰もが知っているスターターポケモン(御三家)や人気定番キャラのぬいぐるみです。これらのポケモンはゲームやアニメでも活躍するため、親子二世代で愛される存在となっています。

ピカチュウ:言わずと知れたポケモンの顔ともいえる存在。明るい黄色の体に赤いほっぺがトレードマークで、ふわふわのピカチュウのぬいぐるみは小さな子どもでも抱きやすいサイズから、大人も満足できる大型サイズまで豊富に展開されています。愛くるしい表情と柔らかな手触りで、初めてのポケモンぬいぐるみとしても定番中の定番です。テレビでピカチュウを見たことがある親御さん世代にも馴染みが深く、家族みんなで可愛がれるキャラクターでしょう。

ピチュウ:ピカチュウの進化前であるベビーポケモン。ピチュウのぬいぐるみはピカチュウよりも一回り小さく、より幼い可愛さが魅力です。ちょこんとした三角の耳や丸いほっぺが特徴で、兄弟でピカチュウとピチュウを一体ずつ持って遊んだり、親子で「親子ピカチュウ・ピチュウ」ペアにして楽しむという微笑ましい遊び方もできます。小柄なので持ち運びもしやすく、お出かけのお供にもぴったりです。

ヒトカゲ(Charmander):初代ポケモン赤・緑からの人気スターターポケモン(炎タイプ)。オレンジ色のトカゲのような姿で、尻尾の先で燃える炎がチャームポイントです。ヒトカゲのぬいぐるみは、その炎の尻尾部分まで丁寧に作り込まれており、子どもたちは「尻尾の炎ごっこ」と称して炎を扱う真似をして遊ぶこともあります。親世代にとっては懐かしいキャラクターでもあり、自身が子どもの頃に遊んだポケモンを今度は我が子と一緒にぬいぐるみで楽しむ、という世代を超えた遊び方もできます。

ゼニガメ(Squirtle):こちらも初代から登場する水タイプのスターターポケモン・ゼニガメ。可愛い亀のような姿で、甲羅を背負っているのが特徴です。ゼニガメのぬいぐるみは丸い甲羅や大きな尻尾までしっかり再現されており、子どもたちは甲羅をなでたり背負わせてみたりといった遊びを通じて、ポケモンの体の特徴に親しみます。水鉄砲をイメージして「みずでっぽう!」と声をあげながら遊ぶ子もいるなど、元気いっぱいに遊べる一体です。

ホゲータ(Fuecoco)&アチゲータ(Crocalor):こちらは最新世代(『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』)の炎タイプのスターターポケモン・ホゲータとその進化形アチゲータです。ホゲータのぬいぐるみは真っ赤なワニのような体に大きな口が特徴で、にぱっと笑った表情がとてもユーモラス。おっとりマイペースなホゲータは、小さな子どもでも親しみやすいキャラクターです。一方、進化形のアチゲータは頭にユニークな卵のような飾り(炎のシンボル)が乗っており、ぬいぐるみでもその特徴がしっかり表現されています。二つを揃えれば、「進化ごっこ」としてホゲータからアチゲータに“進化”させて遊ぶこともでき、成長するポケモンという設定を親子で楽しむことができます。

ヒバニー(Scorbunny):こちらは少し前の世代(ガラル地方)の炎タイプスターターであるヒバニーのぬいぐるみです。真っ白なウサギのような姿に長い耳、足にはバンソウコウが貼ってあるという元気いっぱいのデザイン。ヒバニーのぬいぐるみは軽快で動き出しそうなポーズで作られているものも多く、まるで今にも跳ね回りそうな雰囲気が魅力です。スポーツやかけっこが好きな活発なお子さんには特に刺さるキャラクターで、一緒に走り回ったり、「一緒にジャンプ!」と運動遊びに取り入れたりして楽しめます。

これらスターター系・定番キャラクターのぬいぐるみは、初めてポケモンぬいぐるみを購入する際にもおすすめです。親しみやすいデザインであるうえ、多くの商品展開があるためサイズ違いや衣装違いのバリエーションも豊富です。家族の中でそれぞれお気に入りのポケモンを選んでコレクションするのも楽しく、例えば親御さんは子どもの頃好きだったピカチュウやヒトカゲを、子どもは今ハマっているホゲータやヒバニーをといった具合に親子でお気に入りのぬいぐるみを並べて楽しむことができます。

伝説・クール系ポケモンのぬいぐるみ

子どもたちの中には、可愛いポケモンよりも「かっこいい」ポケモンに憧れる子も多くいます。そんなお子さんには、伝説のポケモンや見た目がクールなポケモンのぬいぐるみがピッタリです。強そうなデザインや神秘的な雰囲気を持つポケモンたちは、特に小学生くらいの子どもから熱い支持を集めます。

コライドン & ミライドン:最新ゲームで登場した伝説のポケモン、コライドン(スカーレットのパッケージ伝説)とミライドン(バイオレットのパッケージ伝説)は、その圧倒的な存在感で人気急上昇中です。コライドンは古代の恐竜のような力強いフォルムで赤く逞しい体、ミライドンは近未来的なフォルムで紫色の電飾のような体と、対照的なデザインが魅力です。ぬいぐるみでもそれぞれの特徴が細部まで表現されており、特に尻尾やたてがみ、発光部分などが丁寧に作られています。ゲーム内では乗り物のように一緒に冒険する存在だったこともあり、子どもたちはコライドンやミライドンのぬいぐるみを手に「背中に乗って出発だ!」と想像の世界で旅ごっこを楽しんだり、二体を戦わせて伝説の対決を再現したりと、大興奮で遊ぶことができます。リビングに置いておくだけでも迫力満点で、家族や友人の目を引くこと間違いなしでしょう。

エンテイ:エンテイはジョウト地方の伝説のポケモンで、ライオンのような厳かな姿と燃え盛る炎のたてがみが特徴です。エンテイのぬいぐるみは威厳ある表情と堂々とした立ち姿で作られており、子どもたちはまるで物語のお守り神がそばにいるかのような特別な気持ちになれます。1990年代の劇場版ポケモン(「結晶塔の帝王」)にも登場したため親世代にも記憶に残っているポケモンであり、親子で「エンテイかっこいいね」と話が盛り上がることも。ぬいぐるみを通じて伝説のポケモンのスケール感や強さを感じられるのがエンテイの魅力です。

リザードン(メガリザードン):リザードンは初代ゲームの最終進化形として登場するドラゴンのような姿のポケモンで、その人気は世代を超えて不動のものがあります。オレンジ色の体に大きな翼と炎の尻尾、いかにも強そうな見た目は、小さな子でも一目で「かっこいい!」と心奪われるでしょう。リザードンのぬいぐるみは、翼の広がりや角張った口元など細かな造形がリアルに再現され、ただ可愛いだけでなく力強さも感じられるデザインです。さらに一部の商品ではゲームシリーズで登場したメガリザードン(進化を超えた特別な姿)をモデルにしたものも存在します。例えば黒い体に青い炎を纏ったメガリザードンXのぬいぐるみは、通常のリザードンとはまた違ったクールさで、コレクションとしても特別感があります。リザードンは親世代にも思い入れの深いポケモンだけに、子どもがそのぬいぐるみを手に入れたら大人も一緒になって興奮してしまうかもしれません。

これらの伝説・クール系ポケモンのぬいぐるみは、部屋に飾っているだけでも存在感抜群です。ヒーロー好きなお子さんにはもちろん、ポケモンバトルごっこで主役にしたり、友達に自慢したりとさまざまな楽しみ方ができます。普段は可愛いぬいぐるみを好むご家庭でも、あえて一体こうしたクール系を取り入れることで、コレクションの幅が広がり飾り映えもします。

大きくて抱き心地抜群!ビッグサイズのぬいぐるみ

思わず抱きつきたくなるようなビッグサイズのポケモンぬいぐるみも、ファミリー層に大人気です。存在感たっぷりで、抱き枕や簡易ソファ代わりになるものまであります。お部屋に一体あるだけでインパクト抜群な大型ぬいぐるみは、お子さんの安心感にもつながり、まさに“大きな家族の一員”といった存在になります。

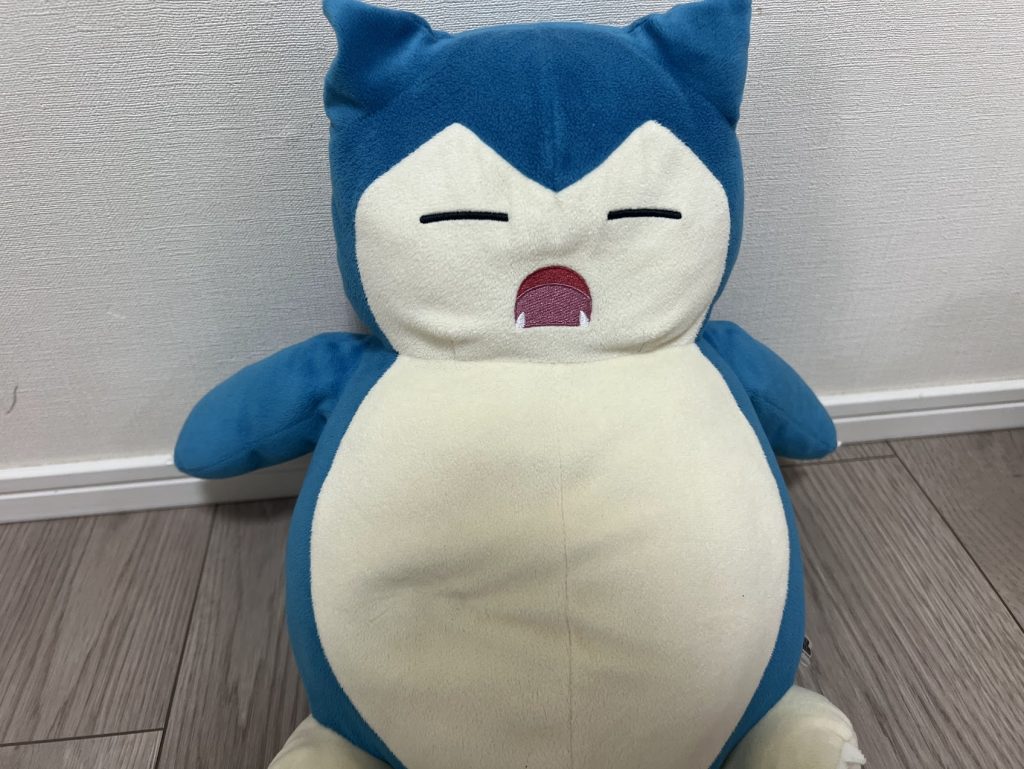

カビゴン(Snorlax):ポケモン界きっての大食漢でのんびり屋さん、カビゴンのぬいぐるみはその巨体ぶりが魅力です。特に特大サイズのカビゴンぬいぐるみは、子どもが二人掛かりで抱えるほどのボリュームがあり、まるでふかふかのマットレスやソファのように使えます。実際にリビングの隅に置いて、子どもがその上で絵本を読んだりテレビを見たり、お昼寝をしたり…といった使われ方をしているご家庭もあります。小さめサイズのカビゴンぬいぐるみでも、ころんとした丸いフォルムとニコニコ顔に癒され、ぎゅっと抱きしめれば抱き心地抜群。ゲーム中で道をふさいで眠っているカビゴンにならって、家の中で「カビゴンが道に寝てるぞ!通れるかな?」と遊びに取り入れると、子どもたちは大喜びで乗り越えようとしたり起こそうとしたりします。ユーモアと癒しを兼ね備えた存在感がカビゴンぬいぐるみの魅力です。

ラプラス(Lapras):優しい瞳と甲羅に乗せた帆が特徴のラプラスは、大型ポケモンの中でもとりわけ温和でファミリー向けのキャラクターです。ラプラスのぬいぐるみは背中にしっかりと甲羅が再現されており、中には子どもがまたがれるくらいのビッグサイズ商品も存在します。子どもたちはラプラスのぬいぐるみを海の乗り物に見立てて「一緒に海を冒険しよう!」と想像遊びをしたり、甲羅部分にお気に入りの小さな人形を乗せて“船”ごっこをすることもあります。その体は大きくて柔らかく、抱きつけば包み込まれるような安心感があります。寝るときに抱き枕にしたり、読書の際に寄りかかるクッション代わりにしたりとリラックスタイムのお供にも最適です。ラプラスの穏やかな表情はインテリアとしても和みを与えてくれるでしょう。

カイリュー(Dragonite):ドラゴンタイプのカイリューもまた、大きな体と優しい性格で知られるポケモンです。カイリューのぬいぐるみは丸みを帯びたオレンジ色の体に小さな羽、愛嬌のある表情がしっかり再現されており、その姿はまるで大きなテディベアのよう。抱きしめるとずっしりしつつも柔らかく、お子さんを優しく受け止めてくれる安心感があります。アニメでもカイリューは人懐っこいポケモンとして描かれることが多く、ぬいぐるみでもそのイメージ通り力持ちだけど心優しい大型の友達として子どもたちに接してくれます。例えば怖い夢を見た夜も、カイリューのぬいぐるみがそばにいれば「カイリューが守ってくれるから大丈夫」と子どもが安心して眠れる、といったエピソードもあるほどです。部屋に座っているカイリューを見るだけで心がほっとするような、包容力たっぷりのぬいぐるみと言えます。

大型ポケモンのぬいぐるみは、そのインパクトからお部屋のシンボル的存在にもなります。誕生日やクリスマスの特別なプレゼントとして贈れば、子どもにとって一生忘れられない相棒になるでしょう。ファミリーで囲んで写真を撮ったり、来客に自慢したりと、話題作りにも一役買ってくれる魅力的なアイテムです。

イーブイ進化形のぬいぐるみ

ポケモンの中でも根強い人気を誇るのがイーブイとその進化形たちです。イーブイは進化させるとタイプの異なる様々な姿になる特殊なポケモンで、その進化形(通称「ブイズ」)のぬいぐるみはコレクション性も相まって多くのファンを魅了しています。ここではリストにも挙がっている代表的な2種類、ブラッキーとサンダースのぬいぐるみについて紹介します。

ブラッキー(Umbreon):ブラッキーはイーブイの進化形の一つで、黒い身体に黄色のリング模様が浮かぶクールなビジュアルが特徴です。暗闇でリング模様が光るという設定も相まって、神秘的な雰囲気が人気のポケモンです。ブラッキーのぬいぐるみは、光沢のある黒い生地で高級感すら感じる仕上がりになっているものもあり、お部屋に飾ってもインテリアに馴染みやすいシックな佇まいです。可愛さの中に格好良さを兼ね備えているため、小学生くらいの子が「ちょっと大人っぽいポケモンが好き!」となったときにちょうど良いキャラクターと言えます。また、家族で他の進化形と揃えてコレクションする楽しみもあります。例えば兄はブラッキー、妹はニンフィア(※フェアリータイプの進化形)といったように、お気に入りのブイズを選んで並べれば、それぞれの個性が引き立ちます。ブラッキーのクールなぬいぐるみは、寝室の枕元に置いて「ナイトガード(夜の見張り役)」に見立てるような飾り方をしているご家庭もあります。

サンダース(Jolteon):サンダースはイーブイの電気タイプへの進化形で、全身が鮮やかな黄色に尖ったトゲのような白いタテガミを持つ、とてもエネルギッシュなデザインです。サンダースのぬいぐるみでは、この特徴的なタテガミ部分がフェルト生地やボア素材で表現されており、触ると少しピンとした感触が楽しいポイントです。見た目のインパクトがあるため、お部屋に一体置くだけでぱっと明るい印象を与えてくれます。電気タイプらしく元気いっぱいなサンダースは、スポーティーな雰囲気のお子さんや、雷のような素早さ・格好良さに憧れる子にぴったりです。兄弟でブラッキーとサンダースを一体ずつ持って「昼はサンダース、夜はブラッキーが守ってくれる」なんてごっこ遊びをしているという声もあるほど、想像を膨らませて楽しめる組み合わせです。

このように、イーブイの進化形のぬいぐるみは集める楽しみも大きな魅力です。ブラッキー・サンダース以外にも、炎タイプのブースターや水タイプのシャワーズ、可憐なニンフィアなど計8種類(※現在)が存在し、それぞれカラーも個性も豊かです。全部集めて棚にずらりと並べればカラフルで華やかですし、お気に入りだけを厳選してももちろんOK。親子で「次はどの進化形をお迎えしようか」と話し合いながら集めていく過程も、素敵なコミュニケーションになります。イーブイ進化形のぬいぐるみは、ポケモン好きファミリーのコレクション魂をくすぐる存在と言えるでしょう。

小さくてかわいいポケモンのぬいぐるみ

小柄なポケモンたちのぬいぐるみは、その手のひらサイズの可愛らしさで子どもたちを虜にします。未就学児でも抱えやすく、たくさん集めて並べても場所を取らないため、ファミリーで気軽にコレクションを楽しめるのも魅力です。ここでは、小さいサイズで人気のポケモンぬいぐるみの一例を紹介します。

ミニーブ(Smoliv):『スカーレット・バイオレット』で登場した小さなオリーブポケモン、ミニーブ。頭にちょこんと乗ったオリーブの実が特徴で、ぬいぐるみでもその丸い実とちょこんとした葉っぱがとてもキュートに再現されています。サイズも手頃で、ころんと掌に収まるフォルムは見ているだけで癒されます。ミニーブの柔らかな緑色はインテリアの差し色にもなり、観葉植物代わりにデスクや棚に飾るのもおしゃれです。「お水をあげるね」とお世話遊びをする未就学児さんもいるなど、小さなぬいぐるみならではの可愛がり方ができます。

パモ(Pawmi):こちらもパルデア地方(最新作)のポケモンで、小型のねずみポケモン・パモです。オレンジがかった毛色にまんまるの黒い目、そして前足でちょこんと立つ姿が愛くるしいキャラクター。パモのぬいぐるみはふわふわの感触で、小さいながらも抱きしめるとほっとする温もりがあります。電気タイプのポケモンですが、ピカチュウとはまた違った素朴な可愛さが魅力で、「新しいピカチュウ枠」として子どもたちにも人気です。お散歩に連れて行きやすいサイズなので、ポシェットやバッグに入れて一緒に外出する子もいるようです。公園で「パモも一緒だよ」と紹介してお友達に見せるなど、小さなぬいぐるみは社交のきっかけにもなります。

プラスル & マイナン:プラスル(+)とマイナン(-)はペアで登場することが多い双子のような電気タイプポケモン。赤色がプラスル、青色がマイナンで、対になるデザインが特徴です。この二匹のぬいぐるみは、できればセットで揃えたくなる可愛さがあります。手をつないでいるように並べて飾ったり、兄弟で一体ずつ持って「プラスルとマイナンで応援ごっこ」をしたりと、組み合わせて楽しむ遊びが広がります。特に運動会などで子どもを応援する際に、ぬいぐるみのプラスルとマイナンを応援団に見立てて一緒に声援を送る、なんてユニークな楽しみ方をしている家族もいます。明るい色合いと笑顔の表情が、見ているだけで元気をくれるコンビです。

グルトン(Lechonk):グルトンはまん丸とした子ブタのような姿が話題となったポケモンです。ぽってりとした体型におっとりした表情がユーモラスで、ぬいぐるみでもそのチャーミングなおデブ感がしっかり表現されています。触り心地もふかふかで、抱えるとずっしりしつつも柔らかな感触が心地よいです。見た目の可愛さから、小さなお子さんが「ご飯を食べさせてあげるね」とおままごと遊びでお世話したり、「いっしょにゴロゴロしよう」と昼寝のお供にしたりする姿も見られます。グルトンの名前の由来が「グルメ+トン(豚)」であることから、親子で名前の意味を調べてみたり、食育の話題につなげてみたりするのも面白いかもしれません。

その他、小さくて可愛いポケモンたち:この他にも、小型のポケモンのぬいぐるみには魅力的なものがいっぱいです。例えば、小鳥ポケモンのカイデン(Wattrel)のぬいぐるみは、小さな翼とつぶらな瞳が愛らしく、吊るして空を飛んでいるように飾るアイデアも楽しめます。また、メタモン(Ditto)のぬいぐるみはシンプルな丸いフォルムに笑った表情が癒し系で、小さいサイズならではのマスコット的存在があります。こうした手のひらサイズのポケモンたちは、たくさん集めてポケモンのミニ動物園のように並べたり、棚の一角にポケモンコーナーを作って飾ったりと、コレクション・ディスプレイの面でも工夫のしがいがあります。小さな子どもでも扱いやすい大きさなので、一緒にお片付けしたりおもちゃのおうちに入れて遊んだりと、お世話遊びやごっこ遊びにも大活躍です。

個性的でユニークなポケモンぬいぐるみ

最後に紹介するのは、ひと味違った魅力を持つ個性的なポケモンたちのぬいぐるみです。ユニークな姿形やコミカルなキャラクター性で、家族に笑顔を届けてくれる名脇役的な存在と言えるでしょう。

ゲンガー(Gengar):いたずら好きのゴーストタイプ、ゲンガーのぬいぐるみは大きな口を開けたニヤリ顔がインパクト抜群です。紫色の体に赤い瞳、一見怖そうにも見えるキャラクターですが、ぬいぐるみになると程よくコミカルで、子どもたちには「ちょっぴり怖いけど可愛い!」と人気です。ゲンガーの舌がべろっと出たデザインのクッションや、口の中に小物を入れられる収納ギミック付きぬいぐるみなどユニークな商品展開もあり、ハロウィンの飾りつけシーズンには大活躍します。暗い部屋に置いて「おばけだぞ〜」と脅かす真似をして遊んだり、逆に一緒に寝て「夜の見張り番」として安心感を得たりと、ユーモアセンスあふれるぬいぐるみです。

コダック(Psyduck):いつも頭を抱えて不思議そうな表情を浮かべているコダックは、アニメでのコミカルな活躍もあって親子で大笑いしながら話題にできるポケモンです。コダックのぬいぐるみはボテッとした黄色い体とぼんやりした表情がそのまま再現されており、見ているだけでクスっと笑みがこぼれます。子どもたちはコダックの真似をして頭を押さえ「コダックだよ〜頭が痛い〜!」とおどけて遊ぶことも。親世代にとっては懐かしい存在でもあり、「昔コダックっていう面白いポケモンがいてね…」と話してあげると、子どもも興味津々でぬいぐるみに愛着が湧くかもしれません。お風呂上がりに頭にタオルを乗せて「コダックごっこ」をするなど、日常の何気ない瞬間にも笑いをもたらしてくれる愛すべきキャラクターです。

コイキング(Magikarp):ポケモンの中でも一、二を争うインパクトを持つのがコイキングです。真っ赤な魚のような姿で「跳ねる」ことしかできない弱いポケモンとして有名ですが、そのギャップゆえにグッズでは大人気。コイキングのぬいぐるみは横に長い魚型で、普段のぬいぐるみにはない独特のフォルムが目を引きます。子どもたちは両手で持って「ピチピチ跳ねてる!」と上下に揺らして遊んだり、床に置いてジャンプする真似をしたりと、まるで本物の魚のように扱って楽しんでいます。あまりのユニークさに、初めて見るお友達は思わず笑顔になること間違いなし。しかもゲームでは強力なギャラドスに進化するポケモンでもあるため、「この子がこんなに強くなるんだよ」と親子で話しながら育成ゲームのように可愛がるのも面白いでしょう。

ハクリュー(Dragonair):ハクリューは細長い身体に翡翠色の珠を首と尾に携えたエレガントなポケモンです。ぬいぐるみになったハクリューは、その長い体を活かしてベッドのヘッドボードに巻き付けて飾ったり、肩にかけてまるで生きているドラゴンを纏っているかのようなごっこ遊びを楽しんだりと、他のぬいぐるみにはないディスプレイ方法ができる点がユニークです。白と青の爽やかなカラーリングは部屋の雰囲気を壊さず、インテリアとして飾っても違和感がありません。優雅な見た目から女の子にも人気があり、「お姫様のペットドラゴン」的なイメージでお人形遊びに登場させることもできます。ハクリューのぬいぐるみは、まるでファンタジーの世界から飛び出してきたアクセサリーのように、遊びと飾り付けの両方で楽しませてくれる存在です。

コレクレー(Gimmighoul):コレクレーは宝箱に潜む小さなおばけポケモンで、ゲーム内でゴーストタイプとして登場しました。その独特な設定から、ぬいぐるみも宝箱付きでデザインされているものがあります。コレクレーのぬいぐるみは、小さな宝箱からひょっこりと顔を出した姿がとてもユーモラスで、子どもたちは「宝探しごっこ」に夢中になります。例えば部屋のどこかにコレクレーのぬいぐるみを隠しておき、「コインを集めているコレクレーを探せ!」と親がゲーム仕立てにしてあげると、宝探し遊びとして大盛り上がり。また、集めたコイン(おもちゃのお金など)をぬいぐるみの宝箱部分に入れて「たくさん集まったね」と数えてみるのも知育につながる遊びになります。見た目のユニークさと遊びのアイデアが詰まったコレクレーのぬいぐるみは、一風変わったおもちゃとして家族を楽しませてくれるでしょう。

サケブシッポ(Scream Tail):サケブシッポは最新ゲームで話題となったパラドックスポケモンの一種で、プリン(Jigglypuff)に似た姿を持ちながら巨大な尻尾と鋭い牙を持つという奇妙なキャラクターです。名前の通り叫ぶような鳴き声を発する設定で、そのインパクトから大人のファンにも驚きをもって受け入れられました。サケブシッポのぬいぐるみは、一見すると可愛いピンク色のプリンのようですが、よく見ると口には牙が表現されており、尻尾も大きく作られています。子どもにとっては「不思議なプリン」として面白がったり、既にゲームで存在を知っている場合は「本当にぬいぐるみになってる!」と興奮したりするでしょう。話題性抜群のポケモンなので、家族や友人に見せてもインパクトがありますし、ポケモンに詳しくない人でも「これ何!?」と興味を引くこと間違いなしです。サケブシッポのようなユニーク枠のぬいぐるみが一体あると、コレクションの中のアクセントになってくれるでしょう。

メタモン(Ditto):メタモンは他のポケモンに変身できる不思議な能力を持ったポケモンです。そのため公式でも「メタモンが他のポケモンに化けた」シリーズのぬいぐるみが発売されており、一見普通のピカチュウやヒトカゲのぬいぐるみに見えて、よく見ると顔だけメタモンのとぼけた表情になっている…というユーモラスなデザインが人気を博しています。もちろん丸いスライム状の本来の姿のメタモンぬいぐるみも根強い人気があり、シンプルゆえにどんなポケモンとも仲良しになれそうな可愛さです。メタモンのぬいぐるみは遊び方も自由自在。他のポケモンぬいぐるみと一緒に並べて「全部メタモンだった!」というオチのごっこ遊びをしたり、好きなポケモンの横に置いて「変身してみた姿なんだね」と想像を膨らませたりと、子どもの発想力次第でどんな役割にもなれる懐の深さがあります。ひとつ持っていると遊びの展開を面白くしてくれる万能選手と言えるでしょう。

ユニークなポケモンのぬいぐるみたちは、見た目のインパクトで笑いを誘うだけでなく、その設定や特徴を活かした遊びができる点で家族のコミュニケーションにも一役買っています。「今日はどの子と遊ぼう?」と話しながら、日替わりで主役に抜擢してあげると、子どもも毎日新鮮な気持ちで遊べます。個性的なぬいぐるみが揃っていると、おうちがまるでポケモンワールドになったような賑やかさが生まれ、家族みんなを笑顔にしてくれるでしょう。

おうちでの遊び方アイデア

ポケモンぬいぐるみは、ただ飾るだけでなく様々なおうち遊びの主役になってくれます。未就学児から小学生まで、年齢に応じて工夫しだいで遊びの幅がぐんと広がります。ここでは、親子で楽しめるおうちでの遊び方アイデアをいくつかご紹介します。

- ポケモンバトル&冒険ごっこ: 子どもがぬいぐるみをポケモンに見立て、自分はトレーナー役になってバトルごっこをする遊びです。「ピカチュウ、でんきショック!」「カビゴン、たいあたりだ!」と技の名前を叫びながら、ぬいぐるみ同士を戦わせれば大盛り上がり。兄弟やお友達同士で対戦ごっこをすれば順番やルールを学ぶ機会にもなります。また、バトルだけでなく冒険ごっこに発展させるのもおすすめです。家の中をフィールドに見立てて、「ジャングルで野生のポケモン(ぬいぐるみ)を発見!」と次々に出会うストーリーを作ったり、親がジムリーダー役になって立ちはだかるなど、想像力次第で無限の物語が繰り広げられます。

- お店屋さん・学校ごっこ: ポケモンぬいぐるみをお客さんや生徒に見立てて、ごっこ遊びを楽しむアイデアです。例えばテーブルにぬいぐるみを並べて「ポケモンカフェ」ごっこをしたり、おもちゃのレジで「ピカチュウがお菓子を買いにきました!」とお買い物ごっこをしたりできます。また、子どもが先生役になってぬいぐるみを前に「今日は算数のじかんです」と授業をする学校ごっこもユニークです。親が生徒のぬいぐるみをこっそり動かして「先生質問です!」と声をあてれば、よりリアルで楽しいやりとりが生まれます。身近な生活シーンをポケモンたちと一緒に再現することで、社会性やコミュニケーション力も育まれます。

- お世話遊び・ままごと: 年齢が小さいお子さんには、ぬいぐるみ相手のお世話ごっこもぴったりです。お気に入りのポケモンぬいぐるみを赤ちゃんやペットに見立てて、「ミニーブにご飯を食べさせてあげようね」「グルトンをお布団に寝かせてトントンしようか」と世話をする遊びは、子どもの優しさや責任感を育てます。実際に小さな哺乳瓶のおもちゃでミルクをあげる真似をしたり、ポケモン用のミニ毛布を用意して寝かしつけたりする子もいます。また、おままごとの食事にぬいぐるみを招待して、一緒にテーブルを囲むのも微笑ましい光景です。親子で「カビゴンは食いしん坊だからケーキをおかわりしたいって!」などと会話を盛り上げれば、想像の世界にぐっと入り込めます。

- 宝探しゲーム・かくれんぼ: ぬいぐるみを使った宝探しゲームやかくれんぼ遊びは、室内でできるアクティブな遊びです。親が家のどこかにポケモンぬいぐるみを隠し、「コレクレー(宝箱ポケモン)がお宝を隠しているよ!探してみよう」といったストーリーを添えてスタートすれば、子どもはワクワクしながら家じゅうを探検します。見つけたときの達成感はひとしおで、「やった!見つけたよ!」と大喜びするでしょう。同様に、かくれんぼでは親が「ピチュウがどこかに隠れちゃったよ。見つけられるかな?」と声をかけ、子どもが家中を探す遊び方ができます。複数のぬいぐるみを隠して宝探しラリーにしたり、タイムアタック形式で遊んだりとアレンジも自在です。探す過程で家の中の色々な場所に興味を持つようになるなど、探索心や注意力を養う効果も期待できます。

- 人形劇・ストーリーづくり: 親子でぬいぐるみを使って即興の人形劇を楽しむこともできます。例えば、親がゲンガーのぬいぐるみを手に持って低い声で「やあ、オレはゲンガー。いたずらするぞ〜」と言えば、子どもはピカチュウを持って「やめてよゲンガー!」と応戦するかもしれません。即席の寸劇ですが、こうした人形劇ごっこを通じて子どもの表現力や発想力が豊かになります。また、寝る前の読み聞かせの際にぬいぐるみを登場人物に見立て、一緒にお話を作り上げるのもおすすめです。物語の途中で子どもに「次はどうしようか?カイリューさん(ぬいぐるみ)は何て言ってる?」と問いかければ、子どもが自分なりの物語展開を考えて話してくれるかもしれません。こうして親子で物語を紡ぐ時間は、特別なコミュニケーションのひとときとなるでしょう。

- プチ運動遊び: 柔らかいぬいぐるみは、室内での軽い運動遊びにも活躍します。例えば、小さめのぬいぐるみをボール替わりにしてキャッチボールをしたり、的(まと)に見立ててポケモンバスケット(ぬいぐるみを投げ入れる遊び)をすることもできます。足に挟んでジャンプする競争や、頭の上に乗せてバランスゲームなど、体を動かす遊びに取り入れると笑いが絶えません。ふわふわなので多少投げたり転がしたりしても安全ですが、周囲の家具などにぶつからないよう親が見守ってあげてください。また、体操の時間に好きなぬいぐるみも一緒にストレッチさせてあげるなど、日常の運動に付き添わせるだけでも子どものやる気アップにつながります。

- 知育・学びの遊び: ポケモンぬいぐるみは遊びながら学ぶ場面にも役立ちます。例えば、数を覚える練習では「ピカチュウがリンゴを3個拾ったよ。1,2,3…」とぬいぐるみを使って数えたり、色の認識ではカラフルなポケモンを並べて「赤はヒトカゲ、青はラプラスだね」と教えたりすることができます。さらに、文字や読み聞かせの練習相手にも最適です。子どもが絵本を音読する際にぬいぐるみたちを前に座らせて「みんな聞いててね」と発表会のように読むと、恥ずかしがり屋の子も楽しんで声を出せるものです。学校で習ったことをポケモン相手に説明する“先生ごっこ”は復習にもなりますし、英語の勉強でポケモンの名前を英語で呼んでみるなど、遊びと学びを組み合わせる工夫もできます。こうした知育遊びを取り入れると、子どももゲーム感覚で勉強に取り組めて一石二鳥です。

以上のように、ポケモンぬいぐるみは室内遊びの良きパートナーです。子どもの成長に合わせて遊び方も変化しますが、大切なのは子どもの発想を尊重して見守ること。ときには親も一緒に参加し、ときには自由に遊ばせてあげることで、ポケモンぬいぐるみはお子さんの創造力や自主性を伸ばすお手伝いをしてくれるでしょう。親子で笑い合いながら遊ぶ時間は、何ものにも代えがたい宝物です。

ポケモンぬいぐるみのインテリア活用&収納術

お気に入りのポケモンぬいぐるみは、遊び相手になるだけでなくお部屋の素敵なインテリアにもなります。また増えてきたぬいぐるみを上手に収納・整理する工夫をすれば、散らからずに快適な空間を保てます。ここでは、ポケモンぬいぐるみの飾り方アイデアと収納術について見ていきましょう。

飾り方のアイデア

- 専用コーナー・棚を作る: 子ども部屋やリビングの一角にポケモンコーナーを設けてみましょう。壁際にラックや飾り棚を用意し、そこにぬいぐるみを並べれば、それだけでミニポケモンセンターのような空間が出来上がります。大型のカビゴンやカイリューは下段にどっしりと、小さなピチュウやパモは上段にちょこんと、とサイズ順に並べると安定感があります。お気に入りのポケモンのポスターやイラストを背面に飾ればテーマパークさながらです。家族や友人が訪ねてきたときも「うちのポケモンたちです!」と自慢できる楽しいスポットになるでしょう。

- 壁面や吊り下げを活用: 床や棚だけでなく、壁面や天井から吊るすディスプレイもおすすめです。市販のぬいぐるみ用ハンモックネットを壁の高い位置に取り付けて、普段遊ばないぬいぐるみをコレクション展示するように置くと、お部屋のアクセントになります。また、小さな鳥ポケモン(例えばカイデンなど)のぬいぐるみは透明な糸で吊るせば、宙に浮かんで飛んでいるかのような演出も可能です。モビール風に複数の小さなポケモンを吊るし、ゆらゆら揺れるオーナメントにしているご家庭もあります。視線の高さを変えた立体的な飾り方で、部屋全体がポケモンワールドに早変わりします。

- テーマや季節でレイアウト: たくさんぬいぐるみがある場合は、テーマ別に分けて飾ると見栄えが良くなります。例えば、電気タイプのピカチュウ・プラスル・マイナンたちを一緒にまとめたり、進化前後のホゲータとアチゲータを並べて“進化セット”として展示したりと、グループ化することでストーリー性が生まれます。また、季節に合わせて飾るメンバーを入れ替えるのも素敵です。春は桜色のプリン(※例)や草花モチーフのポケモンを中心に、夏はマリンカラーのラプラスやコイキング、秋はハロウィンにちなみゲンガーやコダック(仮装させても◎)、冬はサンタ帽を被せたピカチュウや雪のような白いポケモンを飾る…といった具合に、季節ごとのイベントと連動させてディスプレイを変えてみましょう。こうすることでお部屋の雰囲気も季節感たっぷりになり、飾る度に新鮮な気持ちでぬいぐるみを愛でることができます。

- DIYや小物でアレンジ: ひと工夫加えて、ぬいぐるみの飾り方をオリジナル演出してみるのも面白いです。例えば手作りのミニチュアブランコを用意して、ブラッキーやサンダースたちイーブイ進化形のぬいぐるみを仲良く並べて乗せてみたり、空き瓶やペットボトルでポケモンサイズの花瓶や家具を作って周囲をデコレーションしたりすると、まるでポケモンたちが暮らしているお部屋のような情景が生まれます。100円ショップで売っている小さな椅子やラグを利用して、ぬいぐるみたちの“部屋”を再現するアイデアもあります。お子さんと一緒にレイアウトを考えてDIYすれば、工作遊びにもなって一石二鳥です。自分たちだけのポケモン空間を作り上げることで、ぬいぐるみへの愛着もますます深まるでしょう。

- インテリアに馴染む工夫: 「ぬいぐるみを飾ると部屋が子どもっぽくなるのでは…」という心配がある場合は、インテリアに溶け込む工夫をしてみましょう。たとえば、リビングには落ち着いた色味のブラッキーやハクリューのぬいぐるみを置いてシックなアクセントにし、逆に子ども部屋はカラフルなポケモンたちでポップにまとめるといった具合です。部屋のテーマカラーに合わせたポケモンを選ぶのも統一感が出ます(青系ならラプラスやシャワーズ、緑系ならフシギダネやジュプトルなど)。また、大人向け空間ではヴィンテージ風の棚にあえてピカチュウを一体だけ飾るなどミックススタイルを楽しむ例もあります。重要なのは量と配置で、部屋全体に散らすよりもポイントを決めて集中的に飾る方がごちゃついて見えません。家族と相談しながら、みんなが寛げる雰囲気を保ちつつポケモンたちの存在感を引き立てるレイアウトを探ってみてください。

収納のコツ

- バスケット・ボックス収納: 普段遊ぶぬいぐるみは、子どもが自分で片付けやすいオープンタイプのバスケットや布製ストレージボックスにまとめるのがおすすめです。リビングの隅や子ども部屋に可愛いデザインのカゴを置き、「遊び終わったらポケモンのおうち(カゴ)に帰そうね」と声をかければ、お片付けも楽しい習慣になります。箱にポケモンのシールを貼って「ポケモンハウス」と名付けたり、種類別に複数のカゴを用意して「ここは水ポケモンのおうち、こっちは電気ポケモンのおうち」と分類したりするのも効果的です。見た目もすっきり整い、次に遊ぶときも目当てのぬいぐるみが探しやすくなります。

- ウォールポケットやハンモック活用: 数が増えて収納が難しくなってきたら、壁や天井の空き空間を収納エリアに変えてしまいましょう。ポケット状になったウォールポケット(吊り下げ式収納)に小型のぬいぐるみを一体ずつ入れて掛けておけば、ディスプレイしながら収納する形になり一石二鳥です。透明ポケットであれば中身がひと目で分かって子どもも探しやすくなります。また、前述したネット式のハンモック収納は大量のぬいぐるみを一箇所にまとめて置ける優れものです。天井付近に設置しておけば普段邪魔にならず、しかも部屋を見上げるとお気に入りが勢揃いしているというワクワク感も味わえます。

- ローテーション&思い出保管: 全てのぬいぐるみを常に出しておくとスペースが足りない場合は、ローテーション制を取り入れるのも手です。季節ごとや月ごとに飾るメンバーを入れ替え、使わない子たちはクローゼットや押し入れでお休みさせます。「次は誰を飾ろうか?」と子どもと一緒に選ぶ時間も楽しみになりますし、久しぶりに登場したぬいぐるみへの新鮮な愛着も湧きます。また、子どもが成長して遊ばなくなったぬいぐるみは、思い出ボックスに入れて大切に保管しておくのも良いでしょう。後で写真を見返したり、弟妹が生まれたときに譲ったりすることで、思い出が次の世代にも引き継がれていきます。

- 清潔ケアを忘れずに: ぬいぐるみを長く大事に使うために、定期的なお手入れも心がけましょう。ホコリを被らないよう、飾っているものも時々やわらかいブラシで払ったり、掃除機の弱モードで埃を吸い取ったりします。汚れてしまった場合はタグの表示を確認のうえ洗濯機で洗えますが、不安な場合は洗面器で優しく手洗いし、しっかり乾かしてから戻してあげてください。日光消毒や陰干しも有効です。清潔に保つことでぬいぐるみも長持ちし、部屋も快適に過ごせます。

収納やディスプレイの工夫次第で、ポケモンぬいぐるみはインテリアの頼もしい味方になります。家族みんなで相談しながら配置換えをしたり、お片付けルールを決めたりすると、自然と子どもたちも主体的に参加してくれるようになります。お気に入りのポケモンたちがいつでも綺麗に並んでいる空間は、大人にとっても癒しになり、「また新しい子をお迎えしたいな」という楽しみにつながっていくでしょう。

ぬいぐるみを通じた親子コミュニケーション

ポケモンぬいぐるみは、親子のコミュニケーションを深める架け橋にもなります。直接向き合って話すのが照れくさいような時でも、ぬいぐるみが一緒だと不思議と会話が弾んだり、素直な気持ちを引き出せたりするものです。ここでは、ぬいぐるみを介した親子のコミュニケーションの微笑ましい事例を紹介します。

- 心の橋渡し役になる: 子どもがうまく言葉にできない気持ちを抱えているとき、ぬいぐるみがその心をそっと引き出す手助けをしてくれることがあります。例えば、幼稚園であった出来事をなかなか話してくれない子に対し、親がピカチュウのぬいぐるみを持って「ピカチュウも今日〇〇ちゃんに何があったか知りたいって!」と促すと、子どもはピカチュウに向かって素直に「きょうね…」と話し始めるかもしれません。直接「教えて」と聞くよりも、ぬいぐるみ相手だと安心して話せる子は意外と多いものです。こうした第三者(ぬいぐるみ)の存在が、親子の会話の潤滑油となってくれるのです。

- パペット対話で笑顔に: 親がぬいぐるみを手に持ち、声色を変えてポケモンになりきりながら子どもと対話するのも効果的です。例えば、ゲンガーのぬいぐるみを片手に「おばけのゲンガーだぞ〜!〇〇くんは今日何して遊んだのかな?」と陽気に話しかければ、子どもは思わずクスッと笑って「えへへ、きょうはね…」と応じてくれるでしょう。普段は人見知りであまり話さない子が、ピチュウの人形に向かってならおしゃべりできた、というエピソードもよく聞きます。ぬいぐるみをパペット(手人形)のように使うことで、親子ともにいつもと違うキャラクターになりきって会話ができ、自然と笑顔と会話が生まれます。

- 共通の話題が増える: ポケモンという共通の題材があることで、親子の会話のネタも広がります。親世代が初代ポケモンに詳しければ「パパはカビゴンが好きだったんだ。ゲームでいつも捕まえてね…」と昔話をして聞かせたり、逆に子どもが新作のポケモン知識を教えてくれて「ホゲータってどんな子なの?あ、鳴き声はね…」と盛り上がったりと、世代を超えて情報交換が活発になります。ぬいぐるみ遊びの最中に「この子は電気タイプだから水タイプに強いんだよね?」と親が尋ねれば、子どもが得意げにタイプ相性を解説してくれることも。ポケモンを媒介にしたコミュニケーションは、親子双方にとって発見と学びがあり、「一緒に楽しんでいる」という一体感を生み出します。

- 安心と励ましのパートナー: ぬいぐるみは時に、親から子へのメッセージを届ける代弁者にもなります。例えば、子どもが初めてのお泊まりや入学式など緊張する場面に臨むとき、「ブラッキーも一緒に行くから大丈夫!」「ラプラスが傍についてるよ、頑張れって言ってる」とお気に入りのぬいぐるみを持たせれば、子どもは心強く感じるでしょう。親がそばにいられない状況でも、ぬいぐるみがママやパパの分身のような役割を果たし、子どもを励ましてくれます。逆に子どもが落ち込んでいる時には、親がぬいぐるみの口調で「だいじょうぶ、きみはえらいよ!」と声をかけると、素直に慰めの言葉を受け取ってくれることもあります。こうしてぬいぐるみは、親子の温かい気持ちを伝え合う媒介役となるのです。

- 家族行事で一緒に喜ぶ: 親子のコミュニケーションは、家族行事や日常の中でもぬいぐるみを通して深まります。例えば、子どもの誕生日にサプライズで新しいピカチュウのぬいぐるみを登場させ、「ピカチュウもお祝いに駆けつけたよ!」と演出すれば、子どもは歓喜し、家族全員が笑顔になります。クリスマスの朝、ツリーの下にぬいぐるみたちが集まってプレゼントを待っているようにセットしておき、「ポケモンたちも一緒にサンタさんを待ってたみたいだね」と声をかければ、ファンタジーあふれる会話が生まれます。また、日常でも「今日はみんなで写真を撮ろう。ゲンガーも入って!」と集合写真にぬいぐるみを交ぜてみたり、夕食前に「コダックも手を洗ったかな?」と話しかけてみたりと、些細な場面に取り入れるだけで子どもの反応が変わります。家族の出来事をぬいぐるみと共有し、一緒に喜んだり驚いたりすることで、より一層親子の絆が深まっていくでしょう。

このように、ポケモンぬいぐるみは親子のコミュニケーションを豊かに彩る名脇役です。直接的な対話が難しいときでも、可愛い仲介役がいるだけで子どもは心を開きやすくなり、親も優しく働きかけることができます。笑い合ったり、励まし合ったり、時には一緒に驚いたり──ぬいぐるみを囲んだそんなひとときが、家族の大切な思い出として積み重なっていくのです。

季節のイベントとポケモンぬいぐるみ

誕生日やクリスマスなどの季節イベントは、ポケモンぬいぐるみと組み合わせることでさらに思い出深いものになります。いつものぬいぐるみ遊びにひと工夫加えて、イベントならではのサプライズや演出を楽しんでみましょう。

- 誕生日: お子さんの誕生日には、ポケモンぬいぐるみがスペシャルゲストになってくれます。プレゼントとして新しいぬいぐるみを用意するのも定番ですが、既に持っているぬいぐるみ達を飾り付けに参加させるアイデアも人気です。例えば、リビングに風船やガーランドで誕生日コーナーを作り、ピカチュウやヒトカゲたちぬいぐるみを丸テーブルの周りに座らせて「みんなでお祝いしている」シーンを演出します。ケーキを囲んでぬいぐるみと一緒に写真を撮れば、まるでポケモンの仲間たちからお祝いされているようで子どもは大喜び。また、朝起きたとき枕元にお気に入りポケモンからのメッセージカードを添えたぬいぐるみが置いてあれば、「おたんじょうびおめでとう!」とポケモンから直接言ってもらえたような特別な驚きを演出できます。親子でプレゼントのぬいぐるみを囲んで遊べば、その日一日がポケモンとともに過ごす忘れられない冒険になるでしょう。

- クリスマス: クリスマスシーズンはポケモンぬいぐるみが大活躍するイベントです。サンタさんからのプレゼントとしてツリーの下に新しいぬいぐるみが置いてあれば、朝目覚めた子どもは飛び上がって喜ぶことでしょう。また、おうちのデコレーションにもぬいぐるみを取り入れてみてください。ピカチュウやカビゴンにミニサイズのサンタ帽や赤いマフラーを付けてソファに飾ったり、ツリーの足元に雪景色を模した布を敷いてユキワラシ(※氷タイプのポケモン)やラプラスのぬいぐるみを並べてみたりと、ポケモンクリスマス村のような世界観を作れます。クリスマスイブの夜には、子どもと一緒に「ポケモンたちも靴下を用意して待ってるね」とぬいぐるみの横に小さな靴下を置いておくのもワクワク感を高める演出です。家族でツリーを囲むときも、ぬいぐるみを抱っこしながらクリスマスソングを歌えば、一体感がぐっと増して暖かな時間を過ごせます。

- ハロウィン: ハロウィンはポケモンの仮装やユニークな飾り付けが楽しめるイベントです。ゲンガーやミミッキュ(※ゴーストタイプのポケモン)のぬいぐるみは、部屋をハロウィンムードにするのにぴったりの仲間たち。オレンジや紫のハロウィンデコレーションの中に配置すれば、一気に雰囲気が盛り上がります。さらに、手持ちのぬいぐるみたちにプチ仮装をさせてみましょう。画用紙で作った小さな魔女帽子をピチュウにかぶせたり、黒い布でマントを作ってリザードンに着せたりすると、子どもは「かわいい!」「かっこいい!」と大興奮。ハロウィン当日は、ぬいぐるみを並べたテーブルにお菓子を用意し、「トリック・オア・トリート!」と子どもが言ったらゲンガー役の親が「キャンディをどうぞ〜」と渡すお家ゲームも盛り上がります。近年は家族だけで仮装を楽しむ家庭も増えていますが、ポケモンぬいぐるみも一緒に仮装すれば、まさに家族全員でハロウィンを楽しめます。

- その他の季節行事: そのほか、日本の四季折々の行事にもポケモンぬいぐるみは彩りを添えてくれます。5月の子どもの日には、こいのぼりと一緒にコイキングのぬいぐるみを飾って「空を泳ぐコイキング!」とユニークな演出をしたり、ミニサイズの兜飾りをピカチュウにかぶせて勇ましい姿にしてみたりするのも面白いでしょう。ひな祭りでは、段飾りの真ん中に和装させたピカチュウカップルを座らせてオリジナル雛飾りを作るアイデアもあります。夏祭りシーズンには、浴衣風の布を巻いたヒバニーを屋台ごっこの看板娘に見立てたり、花火の絵を背景にぬいぐるみを並べて夏気分の写真を撮ったりと、工夫次第で季節感あふれる遊びが可能です。年末年始には干支にちなんだポケモン(ウサギ年ならヒバニーなど)を玄関に飾ってみるのも玄人好み。いずれの行事でも、家族で相談しながら「今回はどのポケモンに登場してもらおうか?」と考える時間自体が楽しく、イベント当日はいつもの倍以上に盛り上がること請け合いです。ポケモンぬいぐるみと過ごす季節行事は、家族の記念日に素敵な彩りを与えてくれるでしょう。

初めてのポケモンぬいぐるみ選び方ガイド

最後に、まだポケモンぬいぐるみを持っていないご家庭向けに、最初の一体を迎える際のポイントや上手な選び方をまとめます。「ぬいぐるみって場所を取るし汚れるのでは?」と心配なパパママもいらっしゃるかもしれませんが、ポイントを押さえれば安心して取り入れられます。子どもにとって長く愛せる素敵なパートナーを見つける参考にしてください。

- まずは子どもの好みのキャラクターをリサーチ: ポケモンは種類が豊富なので、どのキャラを選ぶか迷ってしまいます。最初の一体は、お子さんが一番好きなポケモンや興味を持っているポケモンを選ぶのが一番です。すでにアニメやゲームでお気に入りがいるならそのキャラを、まだ決まった推しがない場合はピカチュウなど知名度が高く親しみやすいキャラがおすすめです。親御さんのほうで「この子に合いそう」と思うものを提案してみても良いでしょう(例えば、動物好きならイーブイ系、恐竜が好きならコライドンなど)。大事なのは子ども自身が「このぬいぐるみと遊びたい!」と思えるキャラを見つけてあげることです。

- サイズと素材を子どもの年齢に合わせて選ぶ: ぬいぐるみの大きさも重要なポイントです。未就学の小さなお子さんには、自分で抱っこしやすい小〜中サイズのぬいぐるみが適しています。あまり大きすぎると持ち運べず怖がってしまう子もいますので、最初は抱き枕ほどの巨大サイズは避け、枕くらいの大きさまでに収めるとよいでしょう。一方、小学生以上であれば多少大きめでも問題なく、むしろ存在感のあるぬいぐるみのほうがインテリアとしても遊び相手としても満足度が高まります。また、素材感も確認しましょう。柔らかなボア生地でできたものは肌触りが良く安心感がありますし、ビーズクッションタイプのぬいぐるみ(例: 特大カビゴンなど)は体にフィットしてリラックス用にも最適です。小さなボタンやパーツが付いていないかもチェックし、特に3歳以下のお子さんには誤飲の危険がないシンプルなデザインを選びましょう。

- 品質と安全性を重視して購入: 初めてのぬいぐるみだからこそ、信頼できる品質のものを選びたいものです。公式のポケモンセンターオリジナルのぬいぐるみや、大手玩具メーカーから出ている商品は、縫製もしっかりしており安全面でも安心です。安価な類似品は縫い目が甘かったり形が崩れていたりする場合もあるので、最初は多少値段が張っても公式ライセンス品を選ぶと長持ちします。また、日本国内のポケモンセンターでは年齢別の安全基準もクリアしたグッズを扱っているため、迷ったら店舗スタッフに相談してみるのも良いでしょう。タグに表示されている対象年齢やお手入れ方法も事前に確認しておくと安心です。

- 購入場所と入手方法: ポケモンぬいぐるみは、専門店からネット通販まで様々な方法で手に入ります。東京近郊なら池袋のポケモンセンターメガトウキョーなど公式ショップで実物を手に取って選ぶ体験がおすすめです。地方在住でも、全国の主要都市にあるポケモンセンター各店や、デパートのおもちゃ売り場で取り扱いがある場合があります。また、公式オンラインショップやAmazonなどでも購入可能なので、店舗に行けない場合はネット通販を活用しましょう。さらに、遊園地やゲームセンターのクレーンゲーム景品として限定ぬいぐるみが登場することもあります。家族でクレーンゲームに挑戦してお気に入りポケモンをゲットするのも思い出になりますが、予算を決めて無理のない範囲で楽しんでください。初めて購入する際は、種類が豊富で迷ってしまうことも多いので、事前に「〇〇のぬいぐるみを買う」と目星をつけてからお店に行くとスムーズです。

- 少しずつコレクションを増やしていく: 最初の一体を迎えたら、あとはお子さんの反応を見ながらゆっくりコレクションを増やしていきましょう。一度にたくさん買い与えるよりも、誕生日やクリスマスなど節目のイベントに1体ずつ増やしていくほうが、一体一体に思い出が宿り大事にするようになります。子どもが成長するにつれ好みも変化しますので、「今度は進化形が欲しい」「次は弟用に小さいサイズを」といった具合に、その時々の希望を聞きながら家族で選ぶと会話も弾みます。ぬいぐるみが増えてきたら、本記事で紹介したような収納・飾り方の工夫もぜひ取り入れてください。最初は戸惑うかもしれませんが、ポケモンぬいぐるみが一体おうちに来ると、その愛らしさや遊びの幅広さにきっと驚くはず。少しずつ仲間を増やして、家族みんなでポケモンの世界を楽しんでいきましょう。

おわりに

ポケモンぬいぐるみは、ただの玩具にとどまらず家族の一員のような存在として、日々の暮らしに笑顔と癒しをもたらしてくれます。本記事でご紹介したように、それぞれのキャラクターの魅力を楽しみながら、遊びやインテリア、イベント、コミュニケーションの中で大活躍してくれるでしょう。

初めてぬいぐるみを迎える方も、すでにたくさんのポケモンたちに囲まれているご家庭も、ぜひ今回のアイデアを取り入れてみてください。親子で工夫しながら遊ぶ時間は、お子さんの成長にも家族の思い出作りにも繋がります。ポケモンぬいぐるみを通じて、ぜひご家族みんなで**「ポケモンワールドの冒険」**をおうちで満喫してください。今日もあなたのすぐそばで、ピカチュウや仲間たちが笑顔で見守ってくれていますよ!

| スペース・マウンテン【ディズニーランド】を徹底攻略! |

| 女の子13タイプ別東京のデートスポット |

| 2016年の「SNS映え」総まとめ!SNS映えスポットランキング! |

| 【2025年最新版】山口県のおすすめグランピングスポット3選!絶景と贅沢体験を満喫しよう |

| 【2025年最新版】山梨県で0歳の子供と一緒に楽しめる遊び場10選 |