さんすうだいすき – 未就学児から小学校低学年向け算数学習絵本シリーズ

「さんすうだいすき」は、算数学習に必要な基礎概念を絵本形式で楽しく学べる家庭用教材です。数学教育者の遠山啓(とおやま けい)先生によるシリーズで、3~4歳の未就学児から小学校低学年までを対象としています。遠山先生が提唱した「水道方式」をもとに、子どもが身近に感じる「大きい」「小さい」「長い」「短い」といった言葉の意味から学習を始め、無理なく算数の基本を理解できるよう構成されています。シリーズは1970年代に初版され、一度絶版となりましたが、多くの要望を受けて復刊されたロングセラーです。

数学者であり教育者でもあった遠山啓氏は1970年代に長期連載『算数に強くなる』や母親向けの勉強会を通じて「水道方式」と呼ばれる算数学習法を提唱しました。水道方式では、計算を単に数の順序で捉えるのではなく、まずは物の「量」や大小比較など視覚的にイメージしやすいものから教え始めます。つまり「どちらの箱におもちゃが多いかな?」といった問題から始め、基礎的な理解が身につくにつれて徐々にたし算・ひき算・かけ算といった課題へと進む方法です。こうした考え方は「川下から水が一軒一軒の蛇口に届くように、簡単な問題から順に学ぶ」というイメージから「水道方式」と名づけられました。

当時、新聞連載や講演で算数学習法が紹介されると、熱心な母親たちが各地で自主学習会を開くほど反響を呼びました。『さんすうだいすき』は、遠山氏が実際に母親教室で試行錯誤してきた教材をもとに編集されています。そのため、子どもの視点に立った問いかけや身近な題材の取り入れ方が工夫されており、親子で一緒に算数を学ぶときの理想形と言えます。

また、現代の親子に受け入れられやすいように、絵本としての読みやすさにもこだわられています。シリーズを通して表紙や挿絵には長新太さん、安野光雅さん、田島隆之さん、佐藤直行さん、松井紀子さんなど、日本を代表する絵本作家が担当しています。鮮やかなイラストやゆかいな動物たちが登場し、算数が苦手な子どもでも親しみやすく、楽しみながら学べる工夫が随所に盛り込まれています。

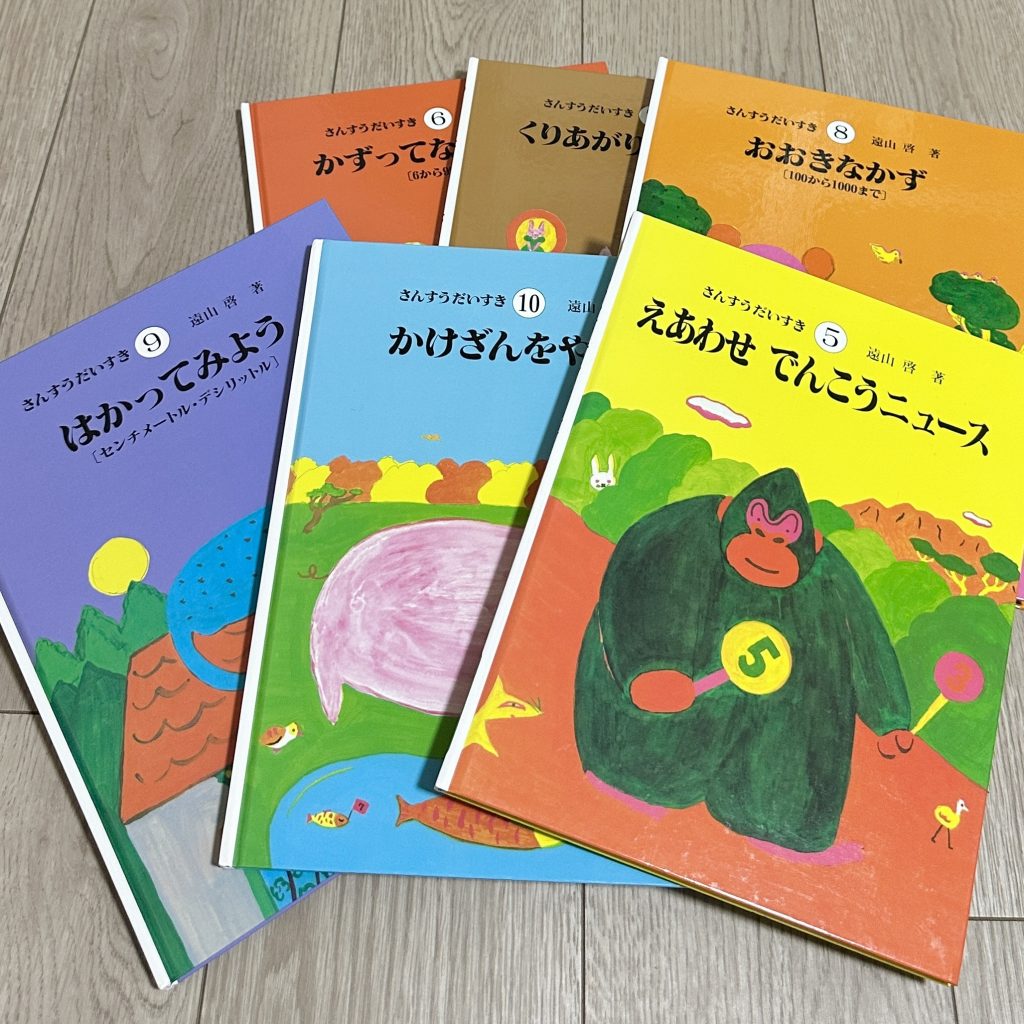

シリーズ全体では「数える」「比べる」「分ける」「まとめる」といった基礎概念から、小学校2年生程度までのたし算・ひき算・かけ算の導入までが体系的に学べます。表紙絵は長新太さん、本文挿絵は安野光雅さん、田島隆之さん、佐藤直行さん、松井紀子さんなど著名な絵本作家が担当。カラフルで遊び心あふれるイラストが子どもを引き込み、親しみやすいストーリーとともに「算数の世界」へ誘います。シリーズを通して、算数を学ぶ楽しさや考える喜びを育み、学習に前向きな姿勢を促します。

構成・内容

『さんすうだいすき』は全10巻構成で、各巻それぞれ異なるテーマを扱っています。子どもの発達段階に合わせた順序で、算数の要素を少しずつ積み上げていける作りです。各巻とも40~60ページ程度と読みやすいボリュームで、途中で飽きずに読み進められます。内容は以下のようなテーマごとに分かれています:

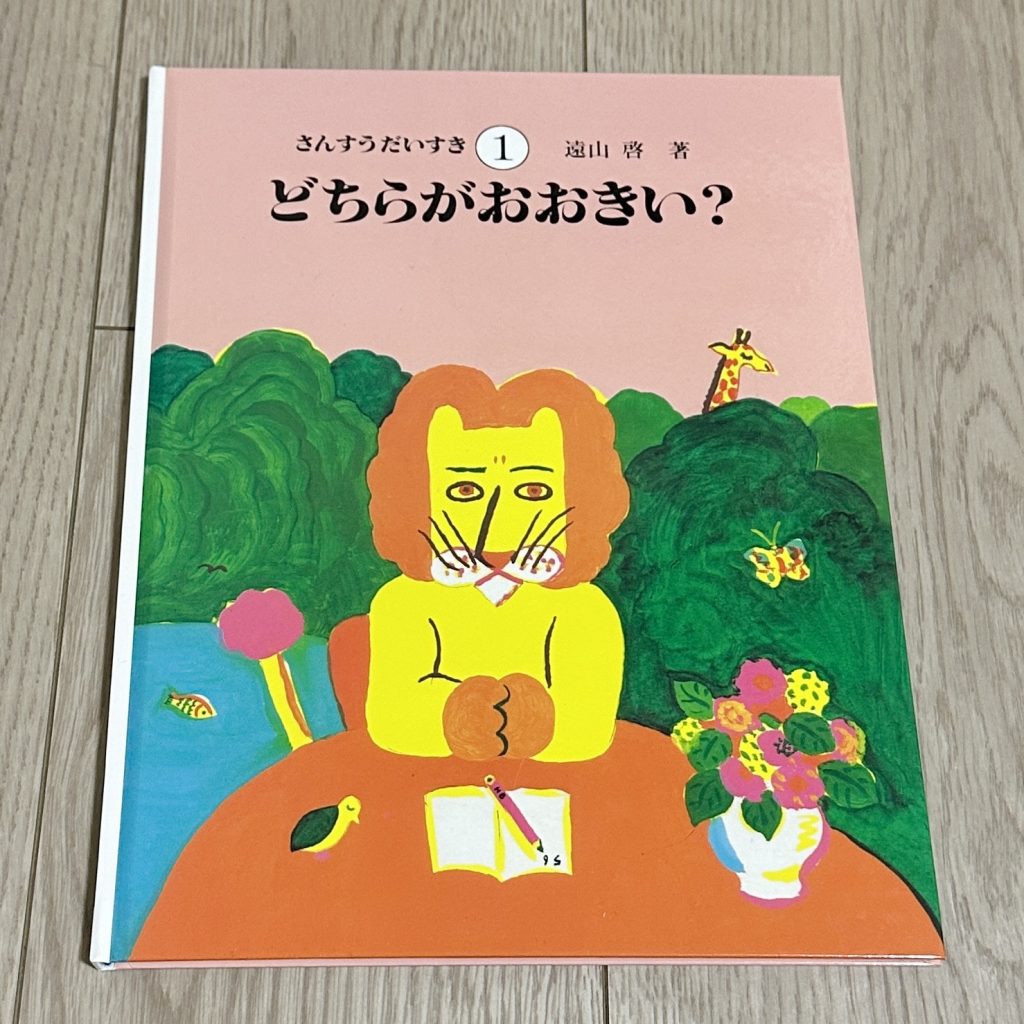

- 第1巻 「どちらがおおきい?」:量の概念(長さや高さなどの違いの理解)

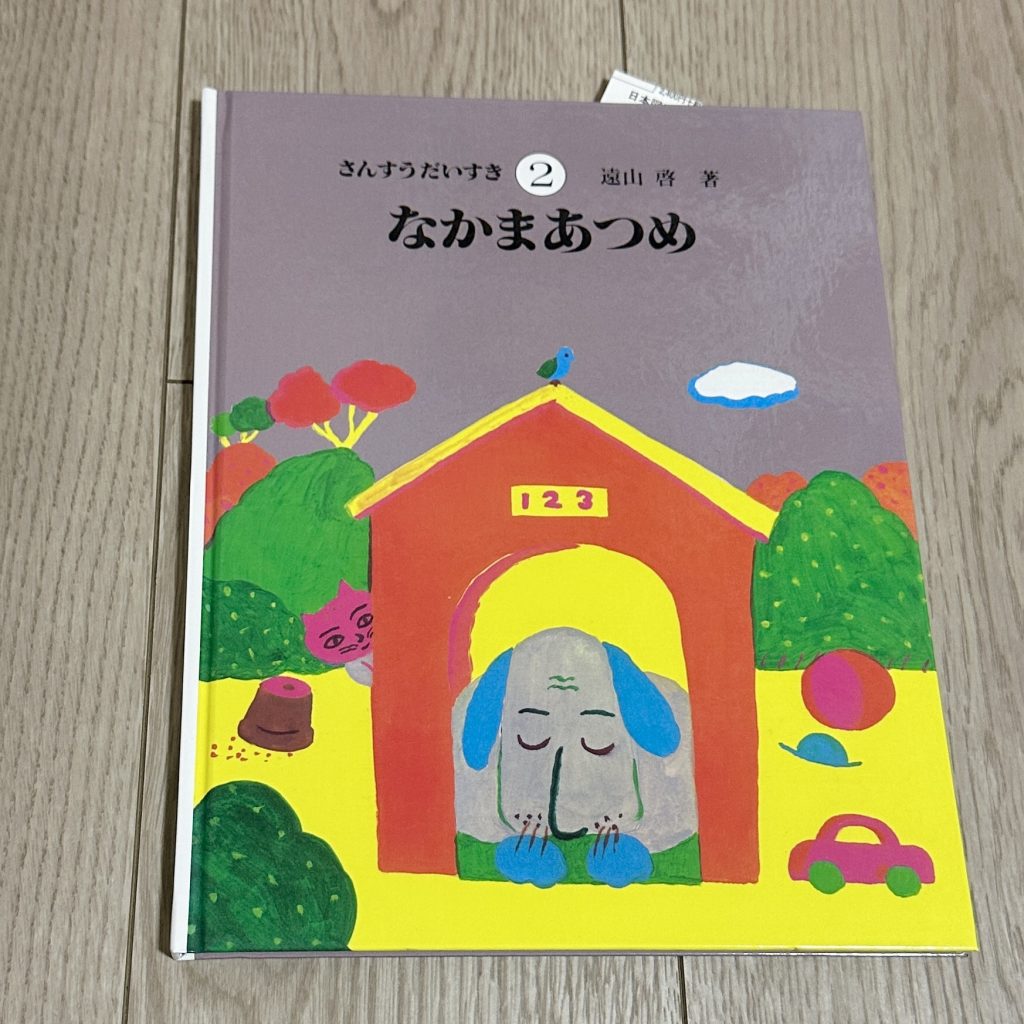

- 第2巻 「なかまあつめ」:集合・対応(仲間集め、一対一対応の考え方)

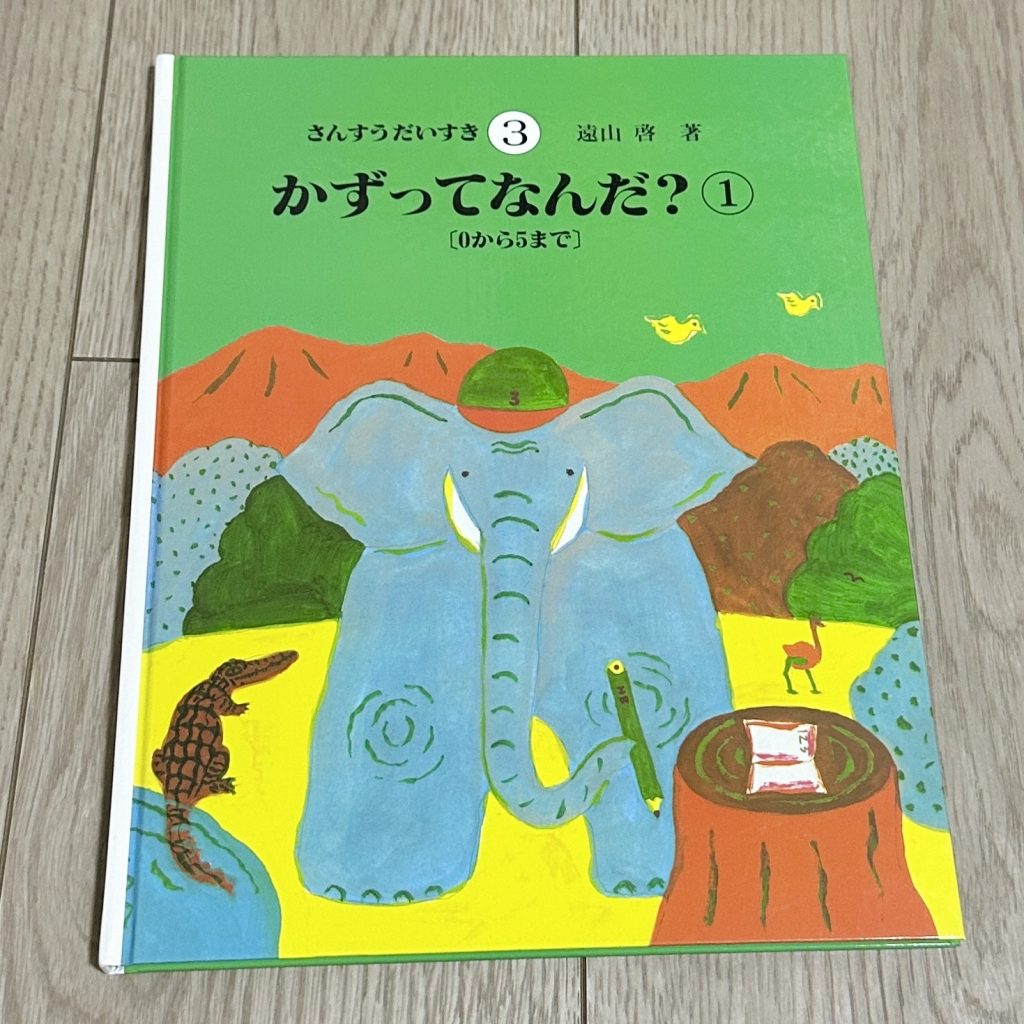

- 第3巻 「かずってなんだ?① 0~5まで」:数の概念(0~5までの数、たし算・ひき算入門)

- 第4巻 「わける まとめる」:分析・統合(グループ分け、まとめ方)

- 第5巻 「えあわせ でんこうニュース」:位置概念(上下左右や方眼の座標)

- 第6巻 「かずってなんだ?② 6から99まで」:2けたの数と計算(位取り、繰り上がり・繰り下がり)

- 第7巻 「くりあがり くりさがり」:筆算の基礎(縦書きの繰上げ・繰下げ計算)

- 第8巻 「おおきなかず 100から1000まで」:3けたの数と計算

- 第9巻 「はかってみよう センチメートル・デシリットル」:測定と単位(長さ・重さ・容量)

- 第10巻 「かけざんをやろう」:かけ算・九九の導入

これらのテーマは、1巻から順にやさしい問題から始まり、徐々に難度を上げるスモールステップ方式で配置されています。各ページには豊富な図やイラストが用いられ、子どもが自分のペースで考えながら読み進められるよう工夫されています。各巻とも、物語のような連続性はありませんが、1ページ完結型の問題構成で問題→解説の流れを繰り返します。多くのページでは左ページに問いかけ、右ページに答えや解説が載っているので、子どもが「まず自分で考える時間」を持つことができます。答え合わせのページにはイラスト付きの解説があり、自分の考えと照らし合わせながら学べる設計です。

例えば第1巻「どちらがおおきい?」では、高い・低い・長い・短いなど身近な物の大きさを比べる問題が出てきます。動物や果物の絵を使い、「どっちのゾウのほうが背が高いかな?」「りんごよりメロンのほうが重そうだね」といった問いかけが親子で楽しめます。答え合わせページではイラスト付きで解説され、子どもは自分の考えを答え合わせしながら学習できます。

第2巻「なかまあつめ」では、同じ種類の仲間を集めたり分けたりする遊びを通して、集合と対応の考え方を学びます。絵の中の緑色の帽子をかぶった仲間や赤い靴を履いた仲間などを探す問題があり、「緑のキャップの仲間はどこかな?」「仲間はみんなで何人かな?」といった形で自然に数を数えたり分類したりします。この遊びを通して、子どもは「何かを集めてグループを作る」概念を身につけます。

第3巻「かずってなんだ?① 0~5まで」では、0から5までの数の概念を学びます。1~5までの数が登場する問題や、0の特殊性に気づくページがあります。たとえば、リンゴやバナナの絵を「1つ」「2つ」と順番に増やしながら数えていく場面や、足し算・引き算の基礎となる簡単な問題も含まれ、数字の感覚を育てます。数のイメージが固まる内容なので、就学前のお子さんが数に親しむ入門教材として最適です。

第4巻「わける まとめる」では、物をグループ分けする(分析)と全体像をまとめる(総合)の考え方を学びます。たとえば、赤い車と青い車に分ける、動物をカエルグループとネコグループに分けるなど、いくつかのグループを作る問題が出てきます。また、表(表計算)の見方を学ぶために、簡単な表や行列形式の絵合わせが登場し、まだ文字が読めなくてもルールに気づくように工夫されています。親子で一緒に実物を使って並べ替えゲームをしながら学ぶと、より実感が伴います。

第5巻「えあわせ でんこうニュース」は、上・下・左・右といった基本的な位置関係から、方眼(座標)の考え方へ進みます。最初は「どちらが上かな?」「どちらが右かな?」という簡単な質問から始まり、徐々に方眼のマスを使って位置を伝える問題に発展します。例えば1段目・2段目のどこにマークがあるかを考えるなど、自分でグリッドに当てはめて答えを探す内容です。こうした体験で、空間把握力や論理的思考の基礎が育ちます。

第6巻「かずってなんだ?② 6から99まで」では、6から99までの2けたの数と計算を学びます。6~9までの足し算・引き算から始まり、10のまとまりや2けたの数の読み方を体験します。絵では動物や果物が10個ずつ描かれ、「10こあつまると箱がいっぱい」「20こは2列にして計算しよう」など、具体物を使いながら位取りの概念を身につけます。最後には少しずつ大きな数への慣れを促す問題が出てきて、前巻の理解からレベルアップします。

第7巻「くりあがり くりさがり」では、いよいよ計算の筆算を学びます。まず横書きの二桁の足し算・引き算から始まり、「5+7=?」などの問題で繰り上がりのきっかけをつかみます。その後縦書きの筆算を導入し、繰り上がり・繰り下がりが必要な場合の練習をします。例えば「9+6」のように合計が10以上になる計算を、図を使って視覚的に理解できるよう工夫されています。実生活の例としてお年玉の計算を取り入れるなど、子どもの興味を引き続けます。

第8巻「おおきなかず 100から1000まで」では、3けたの数と計算に挑戦します。「100ってどれくらいの数だろう?」「200は10のまとまりがいくつかな?」といった問いかけで、100や1000のイメージをつかみます。巻末ではお金や物を使った文章題もあり、「1枚の100円玉が10枚で1000円」という具体例で大きな数を身近に感じられます。これにより、より大きな数の概念が定着し、小学校で学ぶ3けた計算に備えることができます。

第9巻「はかってみよう センチメートル・デシリットル」では、長さや容量、重さの単位を学びます。メジャーや定規を使って物の長さを測ったり、コップや水筒で水の量を測ったりする問題が登場します。例えば「このえんぴつは何センチかな?」「このコップの水は何デシリットル?」と、実際に測ることを想定して問題を考えます。また「小さいけど重い」「大きいけど軽い」という比較も出てきて、単純な大きさ比較以外の視点も学べます。これらは理科や生活でも役立つ視点です。

第10巻「かけざんをやろう」では、2年生で学ぶかけ算と九九の導入をします。3×2や4×3といった簡単なかけ算の意味を、複数の絵をまとめて数える形で学びます。さらに九九の歌やポスターのようなリズム学習も収録され、親子で声に出して覚えられる工夫がされています。例えばリンゴやクッキーの絵を使い、「3×2=6」のように実物で3つ×2で6つになることを示し、かけ算の面白さを体感できます。

以上のように、各巻はテーマに沿った問題が豊富に盛り込まれており、段階的に学べるようになっています。1~3巻を終えたお子さんは、身近な物を使って考える力が徐々に養われ、小学校入学への準備が着実に進みます。各テーマは1ページ単位で完結しているので、子どもの興味や成長度合いに応じて、好きな巻から始めたり飛ばし読みしたりできるのも特長です。

学習効果・メリット

『さんすうだいすき』を取り入れることで期待できる学習効果やメリットには、次のような点があります:

- 言葉と概念がつながる: 「大きい」「小さい」「高い」「低い」など身近な言葉と算数の概念を結びつけて解説するため、数学的な語彙が自然に身につきます。絵や図を通じて視覚的にイメージできるので、抽象的な内容も子どもに伝わりやすいのが特徴です。例えば家の家具の大きさを比べながら「このベッドは長いね」と言葉にするなど、学んだ言葉を日常的に使って定着させやすくなります。

- ステップを踏んだ学習: 各ページは簡単な問いかけから始まり、徐々に難易度を上げる構成です。最初はイラストを見るだけでわかるレベルから始まり、わからないときにはいくつかの選択肢ヒントが与えられるなど、無理なく進められます。この積み重ねにより、少しずつ学習時間を伸ばせるようになり、子どもが自信をつけるのに役立ちます。

- 達成感と意欲の向上: 1ページごとに解ける問題が積み重なり、最後まで読み終えると大きな達成感が得られます。小さな成功を積み重ねることで「自分にもできた」という自信が生まれ、子どもはもっと学びたいという意欲を持つようになります。保護者は読み終えたごとにほめてあげると、子どものやる気がさらに高まります。

- 思考力・論理力の強化: イラストや具体例を通じて問題を考える過程で、論理的に考える力が養われます。複数の条件から答えを導く問題では、どれがヒントになっているかを整理する必要があるためです。たとえば「赤い花だけ集めて数えてみよう」といった問題では、どの花を選ぶか自分で考えなければなりません。このような経験は算数だけでなく他教科の学習にも役立ちます。

- 親子コミュニケーション: 読み聞かせを通じて自然に親子の対話が増えます。問題を解くときに子どもが自分の考え方を話したり、親がヒントを出して補足したりすることで、お互いの学習状況を共有できます。また、子どもが答えられたときに一緒に喜ぶことで、楽しみながら学ぶ雰囲気が家庭に広がります。

これらの効果により、子どもは楽しみながら算数の基礎を学び、自発的に学習する姿勢が育まれます。『さんすうだいすき』は多くの保護者から「勉強っぽくなく算数に親しめる」「算数が好きになった」といった声が寄せられており、算数への苦手意識の克服につながる教材とされています。総じて『さんすうだいすき』は「遊びの延長で算数を学ぶ」スタイルを実現しています。純粋な計算ドリルでは得にくい基礎的概念の理解を、絵本を通じて自然と身につけることができます。たとえば大きさや量の感覚は日常生活で必要な理科的・社会的理解にもつながる重要な基礎であり、幼児期に身につけておくことは学校教育をスムーズにする土台となります。英語の絵本が語彙を増やすように、『さんすうだいすき』を繰り返し読むことで算数用語に親しみが出てくるのも大きな効果です。

口コミを見ると、「勉強ではなく遊びとして算数を学べる」「子どもが自分から算数の本に手を伸ばした」など、ポジティブな声が多く寄せられています。豊富なイラストと具体例により、抽象的な内容でも子ども自身のペースで理解できる点が、この教材の大きなメリットと言えるでしょう。さらに、本シリーズはただ計算力を鍛えるだけでなく、学び方そのものにメリットがあります。たとえば、1冊終えるごとに子どもの理解が少しずつ深まり、学校の算数では戸惑いやすい単元でも柔軟に対応できるようになります。幼児期から論理的思考に親しむことで、文章題や図形の問題を初めて見たときも「こういうことかな?」と自分で発想する力が育ちます。絵本形式であることも大きなポイントです。親子で一緒に読むことで子どもの興味が引き出されやすく、学習が親子のコミュニケーションの一環になります。子どもが問いを出したり、逆に親が問いかけたりしながら進めることで、単に答え合わせをする以上の学びが得られます。挫折しそうな問題でも「一緒に考えよう」と励ませるのは、親がそばにいるこの教材ならではのメリットです。

具体的な使い方

『さんすうだいすき』を効果的に使うには、親子での工夫が大切です。例えば次のような方法があります:

- 親子で問いかけながら読む: ページの絵や問題を見て「この動物はどちらが高いと思う?」など声をかけましょう。子どもが自分で考え答えを言えたときにはたくさんほめてあげると、自己肯定感が育ちます。反対に、間違えたときは親が「なぜそう思ったかな?」と一緒に考え、次の行動につなげる機会にすると良いでしょう。自然な会話の中で学ぶことで、子どもの算数への抵抗感が減ります。

- 身近なもので体験する: 本に出てくるテーマ(長さや量の比較など)を家の道具で確かめます。例えばコップの水の量や縄跳びの長さ、本の厚さなどを実際に比べてみましょう。ゲーム感覚で「どっちが多い?」「どれだけ違う?」と問いかけると、学習が遊びになります。体験を通じて学ぶことで、概念がより記憶に残りやすくなります。

- 好きな順番で進める: 絵本は連続した物語ではないので、子どもの興味に合わせて好きな巻から読み始められます。子どもの「これやりたい!」という気持ちを尊重し、興味がある内容で始めるとモチベーションが上がります。分からない場合は一度飛ばして、翌年に再度挑戦するなどステップを調整しましょう。ペースに合わせて無理なく進めることで、嫌がらずに長く続けられます。

- 復習・応用に活かす: 学校で学んだ内容や他の学習と関連付けてみましょう。例えば、ワークで習ったばかりの形や数をこの本で探してみる、難しい問題が出たときに前の巻に似た例がないか確認するなど、知識の定着に役立ちます。読み終わったらカレンダーにチェックをつけるなどして成果を見える化すると、達成感がさらに増します。

- 学習習慣の一部に: 学習習慣の一部にするには、毎日決まった時間に1~2ページずつ読むなどルーチン化しましょう。短時間でも良いので途切れないよう続けることがポイントです。家族全員が取り組む時間にすれば、子どもにとって学習が楽しいイベントになります。

さらに、本の内容を実際の遊びや活動と結びつけると理解が一層深まります。例えば動物園でゾウを見たら第1巻の問題を思い出して「ゾウの高さを比べてみようか?」と問いかけたり、料理中にお玉を使って「おたま何杯分?」と体積の問題にしたりするなど、体験と結びつけると子どもの理解が深まります。別の家庭では、兄弟姉妹と「算数クイズ大会」を開催しています。上の子がお兄ちゃん役、下の子がお客さん役になり、上の子が本の問題を出題するという形式です。これによって、兄弟で教え合う機会が増え、自然と学習時間が増えたという報告があります。このように家庭内でゲーム感覚を取り入れるのもおすすめです。

保護者が問題を読み上げるときは、ただ読んで答えを待つだけでなく、「こんな質問も面白いよね」と少しアレンジを加えても構いません。例えば「どちらが背が高いかな?」の代わりに「自分の家族で一番背が高い人は誰かな?」と問いを発展させると、子どもは身近な例に置き換えて理解しやすくなります。算数の問題に生活感を持たせることで、興味をより引き出すことができます。

日々続けるコツとしては、子どものペースを優先して無理なく進めることです。1日に1~2ページ程度を目安に学習時間を区切り、子どもの集中力が切れる前に終えるようにします。疲れたときや機嫌が乗らない日は短時間でも終わりにして次回に持ち越すなど臨機応変に対応しましょう。また、問題に答えたら解説を一緒に確認し、なぜそうなるかを親子で話し合うことで、理解を深めることができます。

飽きずに続けられるか不安な方もいるかもしれませんが、本シリーズは巻ごとに異なるテーマなので子どもは飽きにくいという意見もあります。1巻では動物、2巻では乗り物…と、イラストや問題の背景が変わるため「また同じじゃない?」と感じにくく、新鮮な気持ちで読み進められます。長期にわたって取り組んでいる家庭からは、「兄弟で代わるがわる最後までできた」「数年使い続けても飽きが来なかった」という声が聞かれます。

さらに、学習を定着させる工夫として、日常生活で絵本の内容を振り返る方法も効果的です。例えば動物園でゾウを見たら第1巻の問題を思い出して「ゾウの高さを比べてみようか?」と問いかけたり、料理中にお玉を使って「おたま何杯分?」と体積の問題にしたりするなど、体験と結びつけると子どもの理解が深まります。別の家庭では、兄弟姉妹と「算数クイズ大会」を開催しています。上の子がお兄ちゃん役、下の子がお客さん役になり、上の子が本の問題を出題するという形式です。これによって、兄弟で教え合う機会が増え、自然と学習時間が増えたという報告があります。このように家庭内でゲーム感覚を取り入れるのもおすすめです。

お子さんが最初に興味を示さなくても大丈夫です。親が楽しんで読んでみせるだけで子どもが興味を持ち、次第に自分からページをめくるようになることがあります。逆に途中で嫌がったら無理せず、いったん休憩して翌日また挑戦するなど、子どものペースに合わせることが大切です。短い時間で成功体験を積み重ねることで、徐々に集中力が育ちます。

子どもの反応

実際に『さんすうだいすき』を使ったお子さんには、次のような反応がみられることが多いです:

- 興味・集中: 絵本の問いかけに興味を持ち、自分で考えて答えを探す姿が見られます。子どもは「どうして?」と次々に質問したり、絵をくまなく見て考え込むこともあります。目を輝かせて集中している様子は、まるで算数遊びに夢中になっているようです。こうした集中体験を繰り返すことで、子どもは学習に自信を持ち、意欲がさらに高まります。

- 達成感・自信: 問題が解けたり正解したりすると、子どもは「できた!」と喜び、達成感を感じます。その経験が自信につながり、さらに学びたいという気持ちを育てます。小さなお子さんは理解できる問題で成功するとすぐに次を要求し、同じページを繰り返し読みたがることもあります。こうした前向きな姿勢を積み重ねることで、学習への意欲が高まります。

- 難易度への対応: 年齢や習熟度に応じて理解度に差が出ることもあります。低学年向けの巻なら小さいお子さんでも十分楽しめますが、難しい巻では「わからない」と一度戸惑うこともあります。しかし難しいときこそ忍耐力や考える力が試されるチャンスになります。子どもがわからない顔をしても、「ヒントはどこかな?」「前に同じような問題を見なかった?」と声をかけてあげると、少しずつ考えが広がります。保護者のサポートで「できた!」という体験を積み重ねられることが大事で、その経験が自己肯定感や学習意欲の向上につながります。

- 親子の対話が増える: 読み聞かせ中やその後に親子で自然に算数の話題になることが多く、「一緒に考える時間が増えた」「学校の算数の宿題で役立った」という声もあります。子どもの「考え方のヒント」を引き出すことで、学習内容が定着するだけでなく、親子のコミュニケーションも深まります。親子で取り組むと、子どもから率先して問題を出すこともあり、一緒に学ぶ楽しみを共有できます。

このように、『さんすうだいすき』は子どもの好奇心を刺激し、成功体験を通じて学習意欲を高める教材です。内容が難しく感じる場合もありますが、年齢が上がるにつれて再度楽しめるようになるケースが多いため、長いスパンで活用するとよいでしょう。子どもたちは遊び感覚で取り組むため、意外なほど集中して考えることがあります。また、兄弟姉妹で取り組むと競争心が生まれて盛り上がることもあります。難しい内容でも、親がヒントを出しながら焦らず進めることで、理解が深まります。

他教材との比較

『さんすうだいすき』は、他の算数学習教材と比べて次のような特徴があります:

- ドリル・ワークブックとの違い: 一般的なワークブックやドリルは大量の計算問題演習が中心ですが、本シリーズは絵本形式で算数の概念を学びます。物語感覚で学べるため、勉強という抵抗感が少なく、基礎理解を優先できる点が大きなメリットです。

- 通信教育との併用: こどもちゃれんじ・公文・Z会などの通信教育教材は体系的な進度と反復学習を提供しますが、『さんすうだいすき』はその前段階として導入的に活用できます。まず絵本で感覚をつかんでからドリル学習に移行すると、学びの効果が高まります。10冊を揃えれば追加費用はかからず長期利用できる点も魅力です。

- 知育玩具・アプリとの違い: ブロック遊びや算数ゲームアプリでは視覚的・ゲーム的に学べますが、『さんすうだいすき』は親子の会話を通してじっくり学べます。アプリのように操作せず、親と一緒に考えることで家庭のコミュニケーションが深まる点が異なります。

- 価格・経済面: 通信教育や塾と違い月謝がない買い切り型教材なので、経済的負担が少ないのが利点です。一度購入すれば繰り返し使え、きょうだいで共有できるため、長期利用でコストパフォーマンスが高いと言えます。教材が丈夫に作られているので、家庭で使い終えたあとは中古で譲ったり図書館へ提供する方法もあり、費用対効果に優れています。

- 他の絵本型教材との違い: 算数をテーマにした絵本は他にもありますが、全10巻で広範な分野を網羅するシリーズは珍しいです。各巻のイラスト品質の高さと、幅広いテーマ設定は他にはない魅力です。保護者からは「これだけ揃っていれば、他にはいらない」という声も聞かれ、家庭でのベース教材として選ぶ家庭が多いようです。

実際に複数の教材を使っている家庭では、『さんすうだいすき』は「概念理解用」として重宝されています。ドリルが「練習」とするなら、絵本は「基礎の理解」として補完するイメージです。学習塾やワーク形式の教材と併用する場合、まず絵本でイメージをつかませ、次にワークで演習するという使い方をすると理解度が高まります。また、他の知育書や絵本シリーズと比べても、さんすうだいすきはボリュームと体系性が突出しています。1冊読み切りの絵本ではなく10冊そろっているため、小さい子から順にステップを踏めるのが特長です。同じ「算数の絵本」ジャンルでは類書も増えていますが、ここまで長期的に使えるシリーズはほかにほとんどありません。

また、学習方法にバリエーションを取り入れることで、子どもの学習意欲を引き出しやすくなります。従来のワーク中心学習と比べると、こちらは発想の幅を広げる教材です。ワークだけでは飽きてしまう子でも、この絵本を読むことで算数への興味が戻ってくる例が報告されています。学習方法に多様性を持たせることで、苦手単元への取り組みやすさが向上します。

長年の実績も魅力の一つです。『さんすうだいすき』は1970年代から広く愛用され、累計で多くの家庭で使われてきました。ロングセラーの実績から、安心して利用できる教材だと評価されています。世代を超えて使い続けられる教材であることも、選ぶ際のポイントです。

対象年齢別の活用法

『さんすうだいすき』は幅広い年齢を対象としていますが、年齢や発達段階に応じて次のような進め方が考えられます:

- 3~4歳(年少・年中): 第1巻・第2巻を中心に学びましょう。まず身近な物の違いに興味を引くことが大切です。コップの中の水の量を比べたり、ぬいぐるみを背比べさせたりして、具体物で大きさの概念を体感させます。仲間集め遊びではおもちゃを同じ色や形でグループ分けし、「仲間は3つかな?4つかな?」と数えさせると、第2巻の内容が理解しやすくなります。数への興味が出てきたら、第3巻(0~5の数)のページで基礎を固めましょう。

- 4~5歳(年中・年長): 第3巻まで終えたら、第4巻・第5巻に進みます。4歳後半から5歳になると論理的思考が深まってくるので、「分ける・まとめる」「位置や座標」の概念にも興味を示すようになります。公園で集めた葉っぱを色別に分ける、またはおもちゃを机の上で上下左右に並べると、4巻と5巻のテーマを実際に体験できます。簡単な足し算・引き算が分かれば、第6巻(2けたの数)にもチャレンジして数の世界を広げてみましょう。

- 6歳前後(年長~小1): 入学前後は第6巻・第7巻で数の範囲を広げ、繰り上がり・繰り下がりを学びます。お年玉やおこづかいを例にした計算で実感させるのが効果的です。例えば100円玉がいくつになるかを聞く、貯金箱の10円玉を数えるなど、お金の感覚を使った遊びで意欲を引き出します。筆算の前段階として数字を縦に並べて計算する練習をすると、小学校の授業でつまずきにくくなります。

- 小学生低学年(小1・小2): 小学校1~2年生では、第8巻以降で3けたの数や単位を学び、第10巻でかけ算の導入をします。授業で習い始める長さ・容量・重さの単位(cm、m、kg、リットルなど)を、実際に物差しや料理用カップを使って確認すると理解が深まります。かけ算のページは、九九の歌を歌いながら読むと楽しく学習できます。学校の算数に合わせて、難しそうなページを家で予習・復習すると効果的です。

- 幅広い年齢への活用: 全巻そろっているので、きょうだいのいる家庭では年齢差を活かして取り組めます。上のお子さんには先の巻を、下のお子さんには基礎の巻を、それぞれのレベルに合わせて読ませることができます。また、一緒に読むことで上の子が下の子の「先生役」になって学びを教え合い、楽しさが倍増する家庭もあります。年齢の違う兄弟姉妹と一緒に使えるので、兄弟間で学び合う良い機会になります。

どの年齢でも、お子さんの興味や理解度に合わせて無理なく進めることが大切です。興味のあるテーマから始める、理解が追いつかない場合は別の巻に戻る・時間をおいて再挑戦するなど、柔軟に対応しましょう。お子さんの発達段階に合わせて繰り返し取り組むことで、それぞれに合った学び方が見つかります。年齢をまたいで学ぶことで長く使える点も、『さんすうだいすき』の大きな魅力です。

学習習慣化の工夫

算数学習を習慣化するために、次のような工夫も有効です:

- 日課に組み込む: 毎日決まった時間に1~2ページずつ読むなどルーチン化して取り組みましょう。生活の一部にすると学習が習慣になります。例えば夕食後や寝る前などリラックスできる時間帯に少しずつ学ぶと、子どもの集中力が途切れにくく効果的です。また、休日の午後や公園で本を開くなど、特別な日でも絵本を楽しむと、学習が楽しいイベントとして定着します。

- 遊びに取り入れる: 本の内容をゲームのようにする工夫も効果的です。たとえばサイズ比べでは、大きさを当てるゲームにしてみます。おもちゃを隠してクイズにするなど、創意工夫で楽しみましょう。体験を通じて学ぶと、算数の概念が遊び感覚で身につきます。

- 達成感を演出: 1冊読み終えるごとにシールを貼る、親子で小さなご褒美を設定するなどの工夫で子どもの達成感を高めましょう。目に見える形でゴールを設定すると、子どもは自分の成長を実感できます。例えば、読んだページ数をカレンダーに記録するなどして、前向きな気持ちで次に進めるようにします。

- 家族で取り組む: 家族全員で学習すると、算数が生活の一部になります。兄弟姉妹で競争し合ったり、祖父母に問題を出したりすることで、楽しみながら学ぶ環境が作れます。例えば家族みんなで「算数タイム」を決めて一緒に読む習慣をつけると、子どもは算数学習を自然な日課の一つと感じるようになります。

- 親自身も楽しむ: 保護者が楽しむ姿勢を見せると、子どもの意欲が高まります。問題を解けたら一緒に喜ぶ、絵本のキャラクターの声を出して読んでみるなど、親も参加することで学びの時間を盛り上げましょう。家事や買い物で計算する機会を子どもと一緒に楽しむことで、算数が「教室のもの」ではなく生活の一部であると認識できます。

日常の中で算数を感じさせる方法も習慣化につながります。例えばお店でおつりを計算する、お菓子を人数で分ける、お風呂でおもちゃの数を競わせるなど、遊びの延長で算数を取り入れましょう。学習と遊びの境界を取り払うことで、子どもは気づかないうちに算数に親しむようになります。

また、学習スペースを工夫することでやる気を維持できます。子どもの目につく場所にチェック表や学習ポスターを貼り、親子で進捗を確認できるようにします。例えば毎日クリアしたページにシールを貼っていくと、子どもは視覚的に成長がわかりモチベーションを感じます。学習環境を整え、親子で算数を身近なものとして楽しめる雰囲気を作りましょう。

親子で楽しむポイント

『さんすうだいすき』は親子で一緒に学べる点も魅力です。親子で楽しむためのポイントをいくつか紹介します:

- 絵を見ながらおしゃべり: 絵本のイラストには動物や物語の舞台がたくさん描かれているので、自由に話を広げられます。「この動物は何て名前だろう?」「色は何色かな?」など、絵を見ながら親子で会話を楽しみましょう。話題が増えることで子どもの興味がさらに高まり、自然に次の問題にも取り組めるようになります。

- クイズ感覚で質問: 課題をクイズ形式に変えて楽しみましょう。例えば絵に描かれた2つの物を隠して当てさせたり、ジェスチャーでヒントを出すなどゲーム要素を加えます。「どちらが高いと思う?」「どっちを先に数えてもどっちが答え?」など、遊びにすることで算数の興味が高まります。

- お話作りに発展: 絵本のキャラクターや場面を題材に、親子でオリジナルストーリーを考えてみましょう。登場する動物に名前をつけたり、「次はどんな冒険をするかな?」と想像してお話を続けても楽しいです。算数の問題にとらわれず自由に発想を広げる遊びは、表現力と創造力を育みます。

- 手作り教材で遊ぶ: 紙や身近な材料を使って、自分たちだけの算数遊びを作ってみましょう。例えば割り箸で数字板を作ったり、シールで図形パズルを作るなど、工夫次第で遊びの幅が広がります。子どもが自分で作った教材は愛着が湧いて繰り返し使うので、自然と反復学習ができます。

- 一緒に声に出して数える: 計算のページでは親子で声を合わせて数えてみましょう。たし算なら「1、2、3…」とかけ算の九九なら一緒に歌いながら読むと、リズムよく楽しく学べます。声に出すことで記憶に残りやすくなり、リズム感も養えます。

子ども自身が問題を作るアクティビティも盛り上がります。絵本で学んだテーマに沿って、「今度は自分たちで問題を作ってみよう」と提案してみましょう。例えば「このコップとあのコップ、どちらが重いかな?」の問題を親子で作成し合うと、子どもは学んだ知識を使って創造力を働かせます。自分で作った問題を解き合うことで、一層理解が深まります。

さらに、一緒に教材を使った工作をするのもおすすめです。たとえば、紙皿に時計の目盛りを描いてアナログ時計を作ったり、カードを使って九九のカードゲームを作成したりします。遊びながら算数にふれることで楽しみつつ学べるため、子どもも自発的に参加しやすくなります。

親子でこの本を楽しむことで、算数だけでなく「学ぶ楽しさ」「挑戦する楽しさ」を体感できることが最大の魅力です。学力だけでなく子どもの好奇心や自信も育ててくれる教材と言えます。算数を好きになるきっかけとして、ぜひ取り入れてみてください。

まとめ

『さんすうだいすき』は、未就学児から小学校低学年までを対象にした絵本型算数学習教材です。色鮮やかな挿絵とストーリー仕立ての問題で構成され、遊びながら自然と算数の基礎概念が身につきます。全10巻を通じて体系的に数や量の考え方を学べるため、長いスパンで取り組むことができます。

本シリーズでは、日常生活で接する「大きさ」「数」「まとめる」「かけ算」などのテーマを通じて学ぶため、子どもは算数学習の導入段階をスムーズに理解できます。繰り返し読むことで学習効果が高まり、達成感を感じられるようになれば、子ども自身の自信と意欲が育ちます。保護者は、読んで終わりにせず、日常生活の中で計量や数え遊びを交えてあげると、学びがより身近で楽しいものになります。

他の教材にはない「絵本として楽しめる算数学習」ができる点が、本シリーズ最大の特徴です。親子一緒に取り組むことで、算数への抵抗感を和らげるだけでなく、学習する姿勢や習慣も育てることができます。費用面でもメリットがあります。通信教育や塾のように月額費用が発生せず、10冊買い切りですむので、長い目で見ると経済的です。兄弟姉妹がいる場合は、上の子が使ったあとに下の子に回せるため、家族全体で利用できます。勉強が進むにつれて「たし算を頑張ったから今日はここまでにしよう」と小さな区切りをつけることで満足感を感じやすくなります。問題を1つ解けるごとに拍手する、ご褒美シールを貼るなど小さな演出をすると、学習意欲が維持しやすくなります。こうした遊び感覚のメリハリが、長期的な継続につながります。

教育専門家も、幼児期のうちに量や数の概念に親しむことの重要性を指摘しています。『さんすうだいすき』のように、絵本を通じて自然と数学的思考を伸ばせる教材は、学びの土台作りとして非常に有効とされています。遊び感覚で学べる構成は、子どもの好奇心を満たしつつ、学習習慣を育てる点でも高く評価されています。さらに、子どもが小さいうちに算数に親しむことは、学齢期の学力向上だけでなく、論理的思考力や問題解決力のベースにもなります。『さんすうだいすき』は学習指導要領に準拠した教材ではありませんが、基礎的な算数学習の導入として、学校教育にもつながる力を育む設計です。近年、教育現場でも「体験を通じて算数を学ぶ」手法が重視されつつあり、『さんすうだいすき』は家庭でその取り組みを実践できる貴重な教材と言えます。公園やおうちで数える・比べる遊びをすることで、学校での学びがより身近に感じられます。親子で共に学び、体験しながら算数の基礎を固められる点は、長期的に見て大きな力となるでしょう。

費用面でもメリットがあります。通信教育や塾と違い、月額費用が発生しない買い切り型教材のため、経済的負担が少ないのも魅力です。一度購入すれば何度でも繰り返し学べ、きょうだいで使い回せる点も長期利用に適しています。また、家計にやさしい点も特筆できます。出版物としての品質も高く、丈夫な紙と美麗な印刷で長期間使用できます。家庭で使い終えたあとは、図書館や親戚に譲るといった活用法もあり、学習の投資効果が大きいといえます。こうした点を考慮すると、『さんすうだいすき』は経済的にも教育的にもメリットの大きい教材です。

最後に

どの巻から始めるにしても、算数への第一歩を楽しむ気持ちを大切にしてください。子どもはできないことを責められると萎縮してしまいますが、小さな成功を積み重ねるたびに「もっとやりたい」という気持ちが育ちます。親子で一緒に取り組み、算数の面白さを共有するうちに、自然と学習習慣も身についていきます。『さんすうだいすき』で楽しく学んで、算数好きな子どもを育ててください。

| 鴨川に来たらコレ!絶対チェックすべき人気のお土産9選 |

| スイーツパラダイスを子どもと楽しむ完全ガイド:季節限定メニューから座席選びまで徹底紹介 |

| ドーナツ寿司・手まり寿司・カップ寿司を京都で楽しむ Sushi time |

| 【2025年最新版】東大阪市の0歳の子供におすすめ遊び場10選 |

| 迷ったらコレで間違いなし!「長崎駅」の人気お土産9選! |