Snap Circuits Jr. 電脳サーキット100の魅力と楽しみ方

**Snap Circuits Jr.(電脳サーキット100)**は、子どもが電子回路の仕組みを遊びながら学べる人気のSTEM玩具です。スナップ式のパーツを組み合わせるだけで簡単に電子回路を作成でき、小さなライトを光らせたりプロペラを飛ばしたり音を鳴らしたりといった 電子回路おもちゃ ならではの体験ができます。未就学児から小学生まで幅広い年齢層の子どもが楽しめ、親子で理科の学習に取り組むのにも最適です。本記事では、「電脳サーキット100 日本語実験ガイド付き(Elenco社 SC-100)」の全体的な魅力と活用法を徹底解説します。対象年齢や学べる内容、100種類の実験の活用方法、安全に遊ぶための注意点、STEM教育への効果、親子での関わり方、長期的な活用法、上位シリーズとの違い、購入前に知っておきたいポイントなど、子どもと理科学習に関心のある保護者の皆様に役立つ情報を網羅しました。

電脳サーキット100とはどんなおもちゃ?

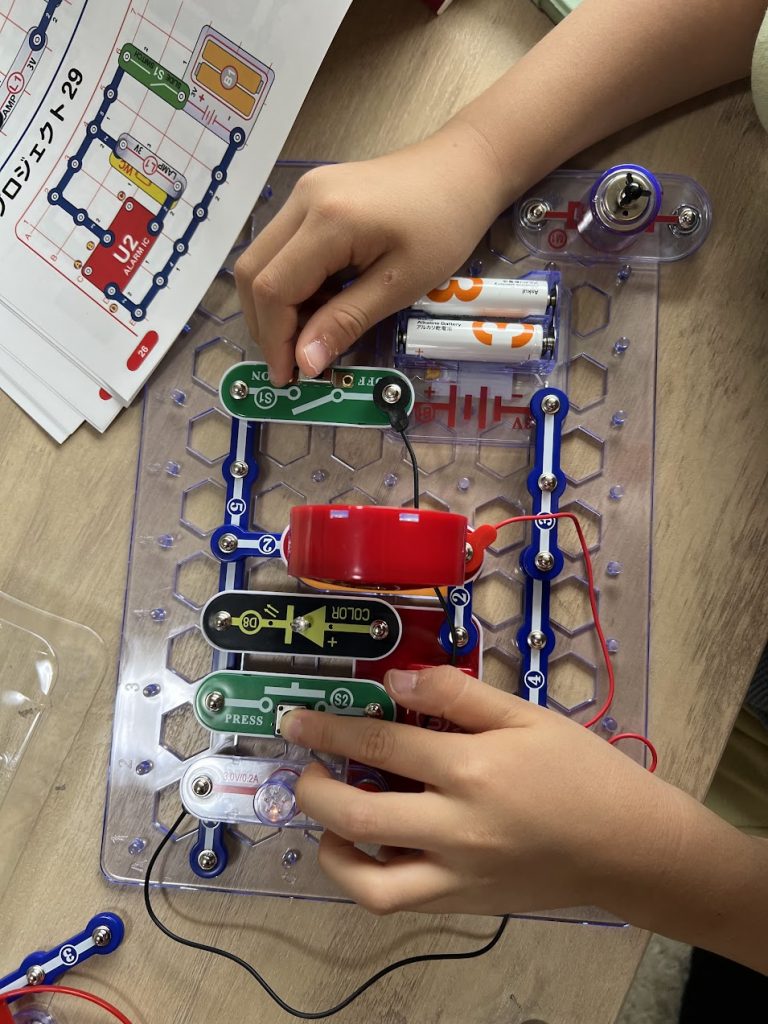

電脳サーキット100(Snap Circuits Jr.)は、アメリカ・Elenco社が開発した 電子回路キット型の知育玩具 です。基板(プラスチック製の土台)の上に、スイッチやLEDライト、スピーカー、モーター、センサーなど様々な電子パーツをパチッとはめ込むだけで回路を組むことができます。はんだ付けや難しい配線は一切不要で、部品同士をスナップボタンで接続する手軽さが特徴です。

このキットには 日本語の実験ガイドブック が付属しており、イラストや写真入りで丁寧に手順が解説されています。部品は色分けされ、各パーツに番号が振られているため、文字が読めないお子さんでも視覚的に分かりやすい設計です。ガイドブックには「101通り」以上(製品によっては約130通り)のプロジェクト(実験)が掲載されており、簡単な回路から徐々にステップアップしながら遊べるよう構成されています。例えば、最初はスイッチを押して豆電球やLEDを光らせるといった基本的な実験から始まり、次第に音を鳴らす回路やセンサーを使った応用的な回路へと挑戦できるようになっています。

電脳サーキットは遊んでいるうちに自然と電気の仕組みや論理的思考が身につくよう工夫されたSTEM玩具です。実験ガイドブックに沿って回路を組み立て、プロペラを回転させたりブザーを鳴らしたりといった実験の成功体験を積み重ねることで、電気の基本原理を楽しみながら学べます。もし実験がうまく動作しない場合でも、「どこか配線を間違えたかな?」と問題解決力や論理的思考力を養いながらトライ&エラーで進められる点も魅力です。ただのおもちゃではなく、子どもたちが自ら考え、試行錯誤する過程を重視した教材としての側面も持ち合わせています。

また、このシリーズは世界各国で数々の教育賞を受賞しており、日本でも小学校の理科や総合学習の授業、プログラミング教室などで教材として取り入れられる実績があります。遊びながら学べる電子回路キットとして、その教育効果は高く評価されており、未来の科学者やエンジニアを育てるツールとして注目されています。

対象年齢と年齢別の楽しみ方

電脳サーキット100の対象年齢はおおむね6歳以上とされており、小学校低学年から高学年(12歳程度)まで幅広く楽しめます。ただし、年齢が低い場合でも大人がサポートすれば遊べるため、未就学児でも興味を持てるお子さんであれば挑戦可能です。ここでは未就学児(幼児)から小学生低学年・中学年・高学年まで、それぞれの年齢層での楽しみ方とポイントを解説します。

未就学児(幼児)の場合

未就学児(例えば5歳前後)の場合、公式な対象年齢よりやや低めですが、保護者のサポート付きで遊ぶことができます。幼児期には高度な理論理解は難しいものの、電脳サーキットはブロック感覚でパチパチとはめ込む作業自体がレゴやニューブロックのような感覚で楽しめます。例えば、スイッチを入れるとライトが光ったり、モーターでプロペラが勢いよく飛んだりする動きそのものが幼児にとっては新鮮で面白い体験です。

この年代では 「電子回路を組んでいる」 という意識はなく、ただ不思議なおもちゃ遊びとして夢中になることが多いでしょう。それで十分です。保護者は「電気が通る道があってね」などと簡単な言葉で軽く解説してあげることで、子どもなりに「なんとなくそういうものかも」と感じ取るかもしれません。幼児が理解できる範囲では、「スイッチをONにすると○○が動く/光る」という因果関係を伝える程度でOKです。それ以上に理屈を詰め込む必要はなく、とにかくパーツをはめて動かす遊びを一緒に楽しみましょう。

幼児は手先の発達段階から見ても、ガイドの図を見ながら正確にパーツを配置するのは少し難しく感じるかもしれません。親御さんがお手本を示したり、「次はこの青い部品をここにつけてみよう」と声をかけて誘導することで、親子で協力して完成させる楽しみを共有できます。未就学児にとっては難しい箇所もありますが、完成してプロジェクトが動いた瞬間の驚きや喜びは大きく、たとえ仕組みを十分理解していなくても達成感を味わえるでしょう。

注意点:部品の中には幼児が飲み込めるサイズのものも含まれるため、小さな弟妹がいる場合や幼児だけで遊ばせる場合には誤飲に注意してください。また、プロペラが高速で回って飛ぶ実験では、プロペラがお子さんの顔や目に当たらないよう十分注意し、必ず保護者の目の届く環境で遊ばせましょう。

小学校低学年(6~8歳)の場合

小学校に入学する頃(6歳~8歳前後)になると、子ども自身の手でガイドブックを見ながら組み立てに挑戦できるようになってきます。実際、電脳サーキット100の公式な対象年齢は6歳以上とされ、小1・小2くらいから本格的に楽しめる設計です。低学年の子どもは好奇心旺盛で、新しいものに対する吸収力も高いため、最初は親御さんが隣で見守りつつ、一緒に1つ目の回路を組み立ててみましょう。

ガイドブックには最初の基本実験として、スイッチでライトを点灯させるといったシンプルなプロジェクトが載っています。小1程度であれば、この程度の実験ならガイドの図を真似しながら自分で組める子も多いです。はじめてLEDがパッと光った瞬間、「おー!光った!」という感動が生まれ、次もやってみたいという意欲につながります。

低学年のうちは、まだ回路の理屈そのものは漠然としか理解できないかもしれません。しかし、「スイッチを入れると結果が起きる」という因果関係や、「部品を足すと音が鳴った」「つなぎ替えたら光り方が変わった」といった変化に気づく力が遊びの中で育まれます。例えば、ガイドの実験を一通りやった後で「じゃあスイッチを2つ直列につないだらどうなるかな?」など、簡単な改造を一緒に考えてみるのも面白いでしょう。子どもは試行錯誤の中で、論理的に考える力(もし○○したら××になるという予測と検証)を自然と身につけていきます。

親御さんの役割:低学年くらいでは、ガイドブックの補助説明に専門用語や難しい漢字が出てくる箇所もあります。子どもが戸惑ったら、保護者が噛み砕いて説明してあげると良いでしょう(例:「この黒い記号は電池だよ」「ここに書いてあるのは電気が流れる向きのことだね」など)。また、子どもが組み立てに苦戦しているときはヒントを出しつつも、なるべく自分の手で考えてやり遂げる経験を尊重してあげてください。

小学校中学年・高学年(9~12歳)の場合

小学校中学年(9~10歳)から高学年(11~12歳)になると、電脳サーキット100の内容にもより深くアプローチできるようになります。このくらいの年齢になると理科の授業で簡単な電気回路を習い始める時期でもあり、教科書で学ぶ内容と実際の遊びがリンクして理解度が増すでしょう。

高学年に近づくにつれ、子ども自身が「なぜこうなるのか?」と仕組みに興味を持ちはじめます。電脳サーキット100にはLEDやスピーカーだけでなく、光センサー(明るさを感知する部品)やサウンドIC(音が出るICチップ)、抵抗など、電子回路の基礎を学ぶ上で重要な部品が含まれています。例えば「周囲が暗くなるとLEDが光る回路」や「手を叩くと音が鳴る回路」など、センサーやトランジスタを用いたプロジェクトもあり、子どもにとっては**「目に見えない電気の動きでこんなことができるんだ!」**と驚きと発見の連続です。

中学年以上になると、ガイドブックの文章や解説コラムにも挑戦してみましょう。実験ごとに簡単な解説文が載っていますが、内容はやや専門的(中学生以上向け)です。高学年であれば、親御さんと一緒にその文章を読み、「どうして抵抗が必要なんだろうね?」などと話し合いながら理解を深めることができます。難解な用語(たとえばAND回路・OR回路など)が出てきた場合は、無理にすべてを理解させる必要はありません。子どもの興味に合わせて、「これはね、コンピューターの仕組みにも関係する論理回路っていうものなんだよ」と未来につながる知識として簡単に触れる程度でも十分です。

高学年にもなると、電脳サーキット100だけでは物足りなく感じる子も出てくるでしょう。その場合は、後述する上位シリーズ(300や500)へのステップアップや、電脳サーキットを使った自由研究に挑戦するなど、さらなる発展的な楽しみ方も検討できます。中学年・高学年になってからこそ、電脳サーキットは遊びだけでなく本格的なサイエンス教材として活用できる段階に入ります。学校で習った電気の単元を復習したり、教科書では実感しにくい電流の動きを実験で確かめたりすることで、理解が一層深まるでしょう。

電脳サーキット100で学べること ~電子回路の基礎が身につく

電脳サーキット100を通じて、子どもたちは遊びながら様々な電気・電子の基礎概念に触れることができます。特に以下のようなポイントを自然に学べるのが大きな魅力です。

- 電気の通り道(回路)の概念:スイッチを入れると電気が流れてライトが光り、スイッチを切れば止まる、といった回路の基本原理を体験的に理解できます。導線(スナップ配線)で電池とパーツをつなぐことで、電気は「道」を通って流れるということが目に見える形で実感できます。「なぜボタンを押すだけで離れたLEDが光るの?」という疑問に対し、「電気が線を通って流れているからだね!」と子ども自身が気づくきっかけになります。

- 基本的な電子部品の役割:キットに含まれる部品を使うことで、電子部品の働きを肌で感じられます。例えば、スイッチは電流をON/OFFするもの、電球やLEDは電気エネルギーを光に変えるもの、モーターは電気を回転運動に変えるもの、スピーカー(ブザー)は電気を音に変えるもの、といった具合です。抵抗を回路に入れる実験では「抵抗を入れるとなにか変化する?」と観察し、抵抗が電流の流れを調整する役割を持つことに気づくかもしれません。また、コンデンサやトランジスタといった部品もシリーズによって登場し、目には見えない電気信号の制御についても触れる機会があります(初級の100では登場しない部品もありますが、興味が出たら上位キットで学べます)。

- 直列回路と並列回路:ガイドの中には、電球やLEDを直列につなぐ場合と並列につなぐ場合の違いを体験するプロジェクトもあります。直列に2つのライトをつなぐと1つのときより暗くなる、一方並列につなぐとそれぞれ明るく光る、といった違いから、電流の流れ方と分配の概念を感じ取ることができます。教科書で学ぶと難しい「直列・並列」も、自分で実験すると理解が進みます。

- センサーや論理回路の初歩:電脳サーキット100には光センサー(フォトレジスタ)や音が出るICチップなど、少し高度なパーツも含まれています。例えば、周囲の明るさでLEDのON/OFFが変わる回路から、光センサーの仕組み(明るいと電気を通す/通さない)がわかります。また、別売りや上位キットではAND回路・OR回路を学ぶプロジェクトも登場します。これは2つのスイッチの組み合わせで電流の流れを制御する論理回路の体験で、「スイッチAとB両方押すと音が鳴る(AND)」「AかBどちらか押せば光る(OR)」など、コンピュータの基本的な論理につながる考え方も遊びの延長で触れられます(ただし小学生には高度なので、単に「2つスイッチがあるとこんな動きになるんだ」程度の感覚でもOKです)。

- 導体と絶縁体の違い:付属の実験ガイドには、回路を離れて身近な素材を調べる自由実験も載っています。例えば、アルミホイルやコイン、鉛筆の芯など身の回りのものを使って「電気を通すもの/通さないもの」を調べる実験もできます。これは通電性の実験で、金属は電気を通す(導体)、ゴムやプラスチックは通さない(絶縁体)といった性質を発見できます。子どもは遊びながら「金属って電気が流れるんだ」「だから電線は銅でできているんだね」などと生活への応用に気づくこともあります。

- 論理的思考と問題解決スキル:電脳サーキットは単に理科知識を与えるだけでなく、トライ&エラーを通じた思考力を育てます。実験に失敗したとき、子どもは「どの接続が間違っていたのかな?」と考えます。この過程で原因と結果を結びつける力、つまり「もし○○なら××になる」というプログラミング的思考の土台が培われます。電子回路はスイッチのON/OFFひとつで結果がはっきり現れるため、「こうするとこうなる」が明確です。これはまさにプログラミングの基本原則(if~then構文)に通じており、小さいうちから目に見える形で因果関係を体験できるのは大きな教育的メリットです。

以上のように、電脳サーキット100は電気の初歩から論理的思考まで幅広く学べる教材と言えます。もちろん難しい専門知識を完璧に理解する必要はなく、子どもは「遊んでいるうちに自然と身についた」という形でOKです。重要なのは、「なぜだろう?」と興味を持つきっかけと、自分で考えて試す体験です。電脳サーキットはそれを提供してくれる絶好のツールと言えるでしょう。

100種類の実験を遊び尽くすコツ

電脳サーキット100には、その名の通り100種類以上の実験プロジェクトが用意されています(101通り、130通りなど表現が製品により異なりますが、いずれにせよ100を超える豊富なバリエーションがあります)。せっかくこれだけの内容があるのですから、ぜひ隅々まで遊び尽くしてお子さんの学びにつなげたいものです。ここでは、100種の実験をフル活用するためのコツや進め方をご紹介します。

- 基本はガイドブック通りステップアップ:最初は付属の日本語実験ガイドブックに沿って、簡単なものから順に取り組みましょう。ガイドブックのプロジェクトは難易度順に並んでおり、最初の10個程度は特に基礎的な回路になっています。例えば「スイッチでランプを点けよう」「プロペラを飛ばそう」といったシンプルな遊びからスタートします。これら基本実験でパーツの扱い方やスナップ回路のルールに慣れることが大切です。子どもの理解度に合わせて、一緒にゆっくり進めてください。

- 一つひとつの実験で「何が起きたか」話し合う:プロジェクトが完成して動作したら、「どうしてこうなったんだろうね?」と子どもと簡単に会話してみましょう。例えばLEDが光る実験なら「電池から電気が流れてLEDが光ったね」と確認し、プロペラが飛ぶ実験なら「モーターが回って風を起こしたね、すごいね!」といった具合に結果を言語化します。失敗した場合も一緒に原因を探り、「ここが外れてたかも」「電池の向きは合ってるかな?」など観察と推理を重ねましょう。こうした対話により、子どもは自分がやったことと結果を結びつけて整理できます。

- 実験ごとの達成シートや記録をつける(任意):もし余裕があれば、どの実験をやったかチェックリストを作ったり、簡単な実験日記をつけても楽しいです。「今日はプロジェクトNo.5までやった!」「プロペラが天井まで飛んでびっくり!」など、子どもの感じたことをメモしておくと後から振り返って成長を実感できます。自由研究の練習にもなりますし、親子のコミュニケーションツールにもなります。

- アレンジや発展を試みる:ガイドブック通りに一通り遊んだら、オリジナルの回路づくりに挑戦してみましょう。「この部品とこの部品を組み合わせたら何ができるかな?」と子どもに考えさせてみると、意外なおもしろい発想が飛び出すこともあります。例えば、「警報ブザーみたいな音を作れないかな?」と試行錯誤して、スイッチとスピーカーでクイズの早押しボタンを作ってみたり、「光って音が出るおもちゃを作ろう」と自由な発想で回路を組んでみたり。ガイドブックに載っていない組み合わせでも、安全な範囲であれば積極的に試させてあげましょう。電脳サーキットは壊れにくく、間違ったつなぎ方をしても致命的な危険は少ない設計ですが、**短絡(ショート回路)**だけは注意して下さい(電池の+-を直接つないでしまうような配置は避け、必ずガイドブックで学んだとおりスイッチや抵抗を介して接続するよう指導しましょう)。

- ペース配分に気をつけ長く楽しむ:100もの実験があると、「早く全部制覇しなきゃ!」と思うかもしれません。しかし焦らず、お子さんの興味と理解に合わせてゆっくり進めることをおすすめします。1日で何個も消化するより、週末ごとに数個ずつ取り組む方が、一つひとつを味わって楽しめます。また、子どもが途中で飽きてしまったら無理強いせず、少し間を置いてから再開してもOKです。このキットの良いところは、半年後でも1年後でもふと思い出したときにまた引っ張り出して遊べるところです。「夏休みの自由研究に使ってみようか」「理科で電気を習ったから久しぶりにやってみよう」といった形で、長期的に活用しましょう。

- 兄弟姉妹や友達と一緒に:一人でも遊べますが、兄弟姉妹や友達と協力プレイするとさらに盛り上がります。兄弟で年齢差がある場合、上の子がお手本を見せて下の子がマネする、といった関わり方もできます。友達同士で「どっちが早く組み立てられるか競争!」なんて遊び方も刺激になります。ただしその際も安全面の確認(パーツの扱い方や片付け)は大人が目を配りましょう。

豊富なプロジェクトを「やらされる」のではなく、**「自分で選んで挑戦する」**よう誘導するのもポイントです。ガイドブックをパラパラとめくり、「次はどれやってみたい?」と子どもに選ばせると、自主性を持って取り組めます。目移りするほど色々な実験テーマ(光、音、モーター、ゲーム的なもの etc.)がありますので、興味のおもむくまま進めてもらうのも良いでしょう。

最終的には、電脳サーキット100を**「遊び尽くす」**頃には、子どもは電子回路への親しみと基本的な理科センスをかなり身につけているはずです。全部の実験をやり切った達成感は大きな自信にもつながります。その頃合いで、「もっと色んなことをやってみたい!」という声が上がったら、次の段階(例えば上位キットや別テーマのシリーズ)に進む良いタイミングでしょう。

STEM教育への効果とメリット

電脳サーキット100は、まさに**STEM教育(科学・技術・工学・数学)**のエッセンスが詰まった玩具です。子どもたちが遊ぶ中で自然に身につける力は、将来の学習や社会で必要となる様々なスキルにつながっています。このセクションでは、電脳サーキットを活用することで得られるSTEM教育的な効果やメリットを整理します。

- 科学への興味を育む:身近にありながら見えない存在である「電気」。電脳サーキットで遊ぶことで、その電気が**目に見える形(光や音、動き)**で感じられるようになります。「どうして電気を通すとこうなるの?」という疑問は、科学への第一歩です。小さな発見の積み重ねが、「もっと知りたい」「他の仕組みも調べてみたい」という好奇心を刺激し、将来的に理科や科学分野を好きになるきっかけになります。

- テクノロジーへの理解:現代の子どもたちはスマホやタブレット、ゲーム機など高度なテクノロジーに囲まれて育ちますが、その中の仕組みに触れる機会は意外と少ないものです。電脳サーキットはスマホやロボットを動かす基本である「電子回路」を実体験させてくれます。単にデジタル機器を使いこなすだけでなく、「中では電気信号が流れて動いているんだ」という認識を持てることは、情報リテラシーやテクノロジーへの主体的な理解につながります。漠然と使う側から、一歩踏み込んで「仕組みを考えて使う子」に成長してくれるかもしれません。

- エンジニアリング思考の基礎:電脳サーキットは、自分の手で何かを組み立てて動かすという体験そのものが、工学(エンジニアリング)への入り口です。設計図(回路図)を見ながら部品を配置し、試行錯誤するプロセスは、小さなエンジニアのものづくり体験そのものです。うまくいかなければ原因を探り、改善して再挑戦する――このPDCAサイクルのミニ版のような経験を幼少期に積むことは、将来ロボット工作やプログラミングに取り組む際にも大いに役立ちます。

- 数学的センス・論理性:一見、電子回路遊びと数学は関係ないように思えるかもしれません。しかし回路遊びを通じて**「順序だてて考える力」が育つことは、数学的な論理にも通じます。例えば、「まず電源をつないで、それからスイッチ、その次に出力(LEDやモーター)をつなぐ」という組み立ての順序は、論理的な手順の理解です。また「どちらか一方のスイッチでも電気が流れる=OR回路」などは離散数学的な論理概念の触りでもあります。子どもは遊びの中で自然と順序・組み合わせ・因果関係**を扱い、これらは算数や数学の問題を解く際の考え方(手順を追って解決する力)にも良い影響を与えるでしょう。

- プログラミング教育の土台:2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されましたが、その前提となるのが「論理的に考える力」や「原因と結果を結びつける力」です。電脳サーキットの学びは、まさにその土台を自然に養ってくれます。前述の通り、電子回路は if (○○なら) then (××する) の構造が明確なので、幼いうちから目に見える形のプログラミングといえます。実際、プログラミング教育の現場でも、いきなり画面上でコードを打つより前に、電子工作などを通じて「目に見える因果関係」を体験させる流れが広がっています。電脳サーキットのようなハンズオンの体験は、抽象的なプログラミング概念を理解するための橋渡しとして注目されているのです。

- 長期的な学習意欲と自主性:電脳サーキットで遊んだ子は、その後の学習においても「自分で調べて試してみよう」という意欲が高まりやすい傾向があります。例えば小学校中学年で理科の電気単元を習う際、「あ、これ家でやったやつだ!」と興味津々で授業に臨むことができます。既に体験で知っている分、理解が早く深まり、教科書の内容を単なる文字情報で終わらせず実体験と結びつけて捉えられるためです。また、「もっとすごい物作りたい」「将来はロボットを発明したい」など夢を語り出す子もいるかもしれません。遊びを通して芽生えた科学への芽を大事に育てていけると良いですね。

以上のように、電脳サーキット100は単なるおもちゃに留まらず、お子さんのSTEM的な素養を育むうえで非常に有益なツールです。もちろん、子どもにとっては「難しいことを勉強している」意識はなく、あくまでも**「楽しい遊び」**であることがポイントです。楽しんでいるうちに結果的に学べていた、というのが理想的な知育の形でしょう。その意味で、電脳サーキットは「遊んで学ぶ」を実現する名品と言えます。

安全に遊ぶための注意点

電子回路と聞くと「感電したりしない?危なくないの?」と心配になる保護者の方もいるでしょう。電脳サーキット100は子どもが安全に遊べるよう十分配慮された設計ですが、より安心して遊ぶために知っておきたい注意点や、安全に関するポイントをまとめます。

- 低電圧で安全:電脳サーキットは電池(単三電池×2本)を電源とする低電圧回路です。家庭用コンセント(100V)などは一切使用しません。使用電圧が低く電流も微弱なため、基本的に感電の心配はありません。実際、かなり遊び倒しても「ビリビリした!」ということはまず起こりませんのでご安心ください。

- パーツは絶縁素材でカバー:スナップで接続する各パーツは、手で触れる外側の部分がプラスチックなどの**電気を通さない素材(絶縁体)**で覆われています。内部の配線部分だけが金属露出しており、それもスナップどうしを重ねて接続すると内部に隠れる仕組みです。したがって、子どもが直接むき出しの導線を触って感電するような構造にはなっていません。安心して組み立てさせてあげましょう。

- ショート回路対策:万が一、誤ったつなぎ方で**ショート(短絡)**が起きても大丈夫なように、安全装置が施されています。電池ボックスには過電流を防止する仕組み(ヒューズ的な保護回路)が組み込まれており、仮に不適切な接続で電池の+-を直結するような状態になっても、大電流が流れ続けないようになっています。ただし安全装置が働くと一時的に回路が止まりますので、ショート状態はすぐ解消し、「どうやらこのつなぎ方は間違いだったみたいだね」と教訓にしましょう。大切なのは付属のガイドに書かれたとおりに組むことで、基本に忠実に作ればまず危険な状態になることはありません。

- 小さな部品の取り扱い:パーツの中には小指の先サイズの部品もあります。誤飲事故を防ぐため、3歳以下の弟妹の手の届かないところで遊ぶようにしてください。遊び終わった後のパーツの散乱にも注意です。後述するように専用ケースや箱にきちんと片付け、床に小さな部品が落ちて放置されないよう習慣づけましょう。

- プロペラ飛行の安全:電脳サーキット100には円形のプラスチック製プロペラが付属し、モーター回路で回すと上空に飛び上がる実験があります。子どもに大人気の実験ですが、プロペラが飛ぶ方向に人がいないことを確認して行いましょう。特に、間近でのぞき込んでいると顔や目に当たる危険があります。狭い室内よりも、広めのリビングや安全な屋外で飛ばす方が安心です。また、飛んだプロペラが家具の裏に入り込んで紛失しやすいので、飛ばす前に周囲の状況を整えておくと良いです(※予備のプロペラは基本1枚のみなので無くすと飛ばす実験ができなくなってしまいます)。

- 電池の扱い:使用する単三電池2本は別売りです。購入後すぐ遊べるよう、事前に新品電池を用意しておきましょう。電池は正しい向き(+-)でセットしないと回路は動きませんので、お子さんと一緒に確認して入れます。使い終わった後、長期間遊ばない場合は電池を抜いておくことをおすすめします(液漏れ防止)。また、弱った電池だと動作が不安定になる場合があるため、動きが鈍くなったら電池交換のタイミングです。充電式電池も使用可能ですが、電圧が若干低いもの(1.2V)だと一部実験で性能が十分発揮できない可能性があります。基本はアルカリ乾電池の使用を推奨します。

- 水気と高温に注意:電子パーツですので、水に濡らしたり高温の場所に放置したりしないよう気をつけましょう。飲み物をそばに置いて遊ぶと万一こぼれた際に故障の原因になります。また夏場の屋外で直射日光にさらすとパーツが熱で変形する恐れもあるため、遊ぶ場所・環境には配慮が必要です。

- 片付けと保管:遊び終わったら必ず片付けをする習慣をつけましょう。電脳サーキットの箱には、各パーツを収める仕切りやガイドシートが用意されています(どこに何のパーツを入れるか一目でわかる収納トレーがあります)。箱は捨てずに保管し、このトレーに沿ってきっちりパーツを戻すことで、次に遊ぶときもスムーズに始められます。部品を無くさないためにも、ケース収納を徹底しましょう。箱自体はそれなりに大きさがありますので、保管場所は確保しておいてください(ボードゲームの「人生ゲーム」より大きめのサイズ感です)。きちんと片付けさえしていれば、パーツが散乱して踏んで壊す心配も減り、結果として安全に長持ちさせることができます。

- 正規品を使用:電脳サーキットは人気商品のため、類似の安価な電子ブロック玩具や並行輸入品も市場に出回っています。そういった製品ではパーツ品質や安全基準が異なる場合もあるため、できるだけ国内正規代理店が販売する正規品を購入・使用することをおすすめします。正規品であれば、日本の安全基準(STマーク等)を満たし、万一の故障時にもサポートが受けられます(購入後1ヶ月以内の初期不良交換や、パーツ単品の購入サービスなども充実しています)。安全に楽しく遊ぶためにも、信頼できるルートで手に入れましょう。

以上の点を守れば、電脳サーキット100は非常に安全な知育玩具です。保護者の見守りと適切な環境づくりのもとで、安心して電子回路遊びを楽しませてあげてください。子どもが安全に遊べるようサポートしつつも、基本的には危険性の少ない設計なので、過度に心配しすぎず見守ることも大切です。

親子で楽しむためのポイント

電脳サーキット100は、子どもだけでなく親子で一緒に楽しめるおもちゃです。むしろ小さいお子さんほど、保護者と一緒に遊ぶことで学びが深まり、コミュニケーションの時間にもなります。ここでは親子で関わる際のポイントや工夫をご紹介します。

- 最初は一緒にスタート:初めて電脳サーキットを開封したら、まずは親御さんがガイドブックをざっと目を通し、おおまかな内容を把握しましょう。その上で、第1号の実験(もっとも簡単な回路)を親子で一緒に組み立ててみることをおすすめします。子どもにとっては未知の遊びなので、最初にお父さんお母さんが「こんな風につなぐんだよ」と見せてあげると入りやすくなります。一緒にやって成功した喜びを共有することで、「次もやってみよう!」というモチベーションが子どもにも芽生えます。

- 子どものペース・発想を尊重:親がリードしすぎて「次はこれをこうして…」と全部指示してしまうと、子どもの自主性が育ちません。ガイドを読み解くのもなるべく子どもにやらせ、「ここはどうするんだろう?」と一緒に考えるスタンスで臨みましょう。子どもなりの解釈や間違いも頭ごなしに否定せず、「そうやってみる?やってみようか!」と受け止めて実験させてみます。たとえ失敗しても「どうだったかな?何か違ったね。じゃあ次はどうしようか」と、子どもの考えを引き出す方向に持っていくと良いでしょう。親はファシリテーター役に徹するのがポイントです。

- 質問と会話を大切に:遊びながら、子どもから素朴な疑問が出てくることがあります。「なんでこの音が鳴るの?」「電気って目に見えないの?」など、専門的に考えれば難しい問いかもしれませんが、できる範囲で優しく噛み砕いて答えてあげましょう。「中に電池が入っててね、その力が線を通ってスピーカーを動かして音が出てるんだよ」など、完璧でなくても構いません。親御さん自身がわからない場合は、一緒に調べたり実験したりするのも良い経験です。「パパも全部は知らないから、一緒に試してみよう!」と探究仲間になってしまいましょう。そうすることで、子どもは「知らないことは調べていいんだ」「一緒に考えるのは楽しいな」と学びに前向きになります。

- 生活との関連づけ:親子で遊ぶ中で、ぜひ日常生活に絡めた話をしてください。「このライトはおうちのどの電気と同じかな?」「このモーター、扇風機と同じ仕組みだね」など、日常の家電やおもちゃの仕組みとリンクさせると、子どもの理解が深まります。電子回路遊びをきっかけに、「テレビの中も回路が入っているんだよ」「エアコンも電気の力で動いてるんだね」と身の回りへの関心が広がれば、理科好きへの第一歩です。親子の会話を通じて、理科を身近に感じる習慣を育みましょう。

- うまくいかないときは励ましを:小さい子にとって、電脳サーキットの組み立てはパズルやブロックより難しく感じる場面もあります。手順を間違えて動かないと落胆することもあるでしょう。そんなときは「大丈夫、もう一回ゆっくりやってみよう」「ここが少しずれただけみたいよ」と優しく励まし、フォローすることが大切です。くれぐれも「だからちゃんと見てやりなさい!」などと叱ってしまわないようにしましょう。焦らず見守り、「できたら一緒に喜ぶ、失敗したら一緒に原因を考える」というスタンスを貫くことで、子どもは安心して挑戦し続けられます。

- 親も一緒に楽しむ:実は大人でも、電脳サーキットの実験はかなり楽しめます。昔理科が苦手だった親御さんも、「へえ、こうやると音が鳴るんだ」「ラジオも作れるのか!」と新鮮な発見があるかもしれません。子どもに付き合うというより、親も興味を持って一緒に遊ぶ姿勢を見せると、子どもはなおさら喜びます。「ママも小さい頃こういうの欲しかったな」「パパにもやらせて!」などと言いつつ一緒に組んでみると、親子の距離がグッと近づきます。子どもにとって大好きなお父さんお母さんが自分と同じものにワクワクしている姿を見ることは、大変嬉しく誇らしいものです。ぜひ親子共通の趣味・遊びとして楽しんでください。

- コミュニケーションと褒めること:子どもが一生懸命組み立てて成功したら、大げさなくらい褒めてあげましょう。「すごい!本当に光ったね、よくできたね!」という親の賞賛は、子どもの自信と次への意欲を育てます。また、「これ作っておじいちゃんにも見せてあげようか」など他者に成果を披露する機会を作るのも良い刺激です。自分が組んだ回路でブザーが鳴る様子を家族に見せれば、子どもはヒーロー気分です。そうした成功体験の積み重ねが、学習に向かう前向きな姿勢につながっていきます。

このように、電脳サーキット100は親子のコミュニケーションツールとしても非常に優秀です。一緒に頭と手を使って一つのものを完成させる体験は、親子の信頼関係を深め、思い出にも残るでしょう。忙しい日常の中で、時にはテレビやスマホを消して、親子で電子回路遊びに没頭してみるのも素敵な時間の過ごし方ではないでしょうか。

長く遊ぶための工夫と発展的な活用法

電脳サーキット100は一過性の玩具ではなく、**長期間にわたって活用できる「息の長いおもちゃ」**です。購入したら終わりではなく、子どもの成長に合わせて異なる遊び方・学び方ができるのが魅力です。ここでは、このキットを長期的に使い倒すための工夫や発展的な活用アイデアを紹介します。

- 年齢に応じてステップアップ:前述のように、幼児期はただ動かして遊ぶところから始まり、低学年では基本原理に触れ、中高学年ではより深い理解や応用へ……と年齢に応じた成長があります。同じ電脳サーキット100でも、5歳で遊ぶのと10歳で遊ぶのでは得られるものが変わります。ですから「一度遊んだからもう終わり」ではなく、しばらく棚にしまっておいて子どもが成長した数ヶ月後・数年後にまた引っ張り出して遊ぶと、新たな発見があるはずです。例えば、8歳くらいで一通り遊んだ後、小学校で電気の授業を受けた10歳時にまた遊んでみると、「そうか、この回路は直列つなぎだったんだ!」など改めて理解が深まるという具合です。子どもの理解度に合わせて何度でも再挑戦できるのがこの玩具の良いところです。

- アップグレードキットで拡張:電脳サーキットには、後からパーツを追加して実験数を増やせるアップグレードキットが用意されています。例えば、「100から300へ」「300から500へ」という拡張パックを買い足すことで、ステップアップできます。最初は100を購入して、子どもが気に入ったら追加購入で300相当にパワーアップ、といった柔軟な対応が可能です。初めから高価な500を買ってもし遊ばなかったら…というリスクを避けられるのもありがたい点です。子どもの興味が続くようなら拡張して長く使えるため、電脳サーキット100はコストパフォーマンスにも優れています。

- 他シリーズや関連キットとの組み合わせ:電脳サーキットは100/300/500の基本シリーズ以外にも様々なテーマの姉妹品があります。例えば**「イルミナ」というキットでは光るパーツ(光ファイバーのツリーや蓄光プロペラ、複数色のLEDなど)を多く含み、幻想的な光の実験を楽しめます。また「3D」というシリーズでは基板を縦につなげて立体的なタワー状の回路を組め、空間認識力をさらに養えます。その他、「クリーンエネルギー」では太陽光パネルや風力発電など自然エネルギーを学べ、「プレイ」では電子オルゴールやゲームが作れるキット、「メカニック」ではギアを組み合わせて機械仕掛けの工作ができるキット、「マイホーム」では家の中の配線モデルで生活電気の仕組みが学べるキット、最新の「スナップバトル」では対戦型ゲームの要素を取り入れたボードゲーム風の新商品もあります。こうした多彩なシリーズに手を広げていけば、子どもの興味に合わせて飽きずに遊び続ける**ことができます。特に中~高学年くらいになれば、自分の好みもはっきりしてくるので、「もっと光るのがやりたい」「ゲームを作ってみたい」など要望を聞いて、適切なシリーズを選んであげると良いでしょう。

- 自由研究や工作への発展:電脳サーキットで得た知識や技術は、学校の自由研究や他のおもちゃ遊びにも応用できます。例えば、夏休みの自由研究で「いろいろな材料の通電性調査」「簡易モーター工作」「LED信号機を作ってみた」など、電脳サーキットのパーツを使った実験レポートをまとめれば立派な研究になります。また、レゴなど他のブロック玩具と組み合わせて、レゴで組んだ家に電脳サーキットのLED照明を仕込んで光るお家を作る、なんて高度な遊びに発展させることもできます。現に、小学生の科学コンテストなどで電脳サーキットを活用してアイデア装置を作る例もあります。**「学んだことを形にする」**段階へと発展できれば、より深い学習効果と達成感が得られるでしょう。

- 他の学習分野への波及:電脳サーキットで培った論理的思考やものづくりの姿勢は、他の教科や習い事にも良い影響を与えるかもしれません。例えばプログラミング教室に通う際、すでに回路の因果関係を体験している子は、ロボットプログラミングでも飲み込みが早かったりします。また、算数の文章問題を解く際にも、一度手を動かして考える習慣がついている子は粘り強く取り組めるなど、総合的な学習姿勢の向上も期待できます。長い目で見て、このおもちゃで遊んだ経験が子どもの学ぶ力の土台になると考えると、その価値は計り知れません。

- 大人になっても取っておける:思い出として、また次世代への引き継ぎとして、電脳サーキットは長期保存しておいても良いでしょう。品質が高く耐久性のあるパーツなので、丁寧に扱えば弟妹や将来の子どもに譲ることもできます。実際に、「自分が子どもの頃に遊んだ電子ブロックを自分の子に譲った」というエピソードは珍しくありません。電脳サーキットも同様に、ずっと家に置いておける定番玩具になり得るものです。時代が進んでも電気の基本は変わりませんから、10年先でも新鮮な学びを提供してくれるでしょう。

このように、電脳サーキット100は購入して終わりではなく始まりです。お子さんの興味関心に寄り添いながら、じっくりと長く付き合っていける玩具として、ぜひ活用してみてください。一度身につけた科学への興味や論理的思考力は、一生ものの財産になります。その素地を遊びの中で育める電脳サーキットは、まさに理想的な知育ツールと言えるでしょう。

電脳サーキット他シリーズとの違い(100・300・500の比較など)

電脳サーキットにはいくつかのシリーズがあり、数字で区別されています。代表的なのが100(入門キット)、300(中級キット)、**500(上級キット)**の3種類で、数字が示す通り実験プロジェクト数が異なります。さらに前述の通り、光重視の「イルミナ」や立体回路の「3D」などテーマ別の派生シリーズも存在します。ここでは特にベースとなる100/300/500シリーズの違いを中心に解説し、どれを選ぶべきかの目安について述べます。

- 電脳サーキット100(Snap Circuits Jr.):基本の回路を学ぶためのシンプルな入門キットです。価格帯は公式価格で6,000~7,000円程度と最も手に取りやすく、101通り(約130通り)の実験が可能です。含まれるパーツはLED、スイッチ、ブザー、モーター、プロペラ、光センサー、抵抗、接続部品など基本的なものが揃っています。主な実験内容は「スイッチでライトを点灯」「プロペラの打ち上げ」「ブザーでサイレン音」「光センサーで明るさによって音や光を制御」など、初歩的ながら子どもがワクワクするものばかりです。対象年齢は6歳~小学校低学年向けとされていますが、前述の通り工夫次第で幼児から遊べますし、高学年でも基礎固めや自由工作に使えます。まず迷ったらこの100シリーズから始めるのが無難です。

- 電脳サーキット300:実験数305通りの中級モデルです。価格は15,000円前後(100に比べ約2倍強)。100の内容に加えて、さらに多くのパーツとプロジェクトが追加されています。例えば、音楽IC(メロディが流れるチップ)やマイク、振動センサーなどが含まれ、実験例も「手を叩く(音の振動)と音楽が鳴る」「声をマイクで拾って音量の変化を確認」「AMラジオ放送の受信」などぐっと高度になります。300は小学校中学年~高学年向けとされており、より多様な電子回路の仕組みに踏み込めるセットです。内容が充実しているぶん箱も大きく収納スペースは取りますが、その分長く遊べるでしょう。既に100を持っていて物足りなくなった場合は、100→300アップグレードキットを買い足す方法もあります。

- 電脳サーキット500:実験数511通りの上級モデルで、最もボリュームのあるキットです。価格は18,000~20,000円程度と高価ですが、その内容は圧巻です。300の内容にさらに録音再生IC(自分の声を録音して再生できる)、FMラジオモジュール(FM放送受信)、7セグメントLED(数字表示パネル)、コンデンサやトランジスタなど、本格的な電子工作の領域に近いパーツが追加されています。実験例としては「自分の声を録音してスピーカーから流す」「FMラジオを組み立てる」「電子オルガンを作る」「直流モーターの発電実験」「電流の強さを測る」など、理科クラブ顔負けの高度なプロジェクトも可能です。500は小学校高学年~中学生くらいまで十分使える内容で、電子回路に強い興味を示した子や、将来エンジニアを目指すような子には最適です。ただし低年齢のうちは持て余す可能性が高いので、最初から500を買うのは慎重になった方がいいでしょう。100や300で様子を見て、本当にハマったら最終的に500まで拡張する、というのが理想的です。100→500への直接アップグレードキットも販売されていますので、段階的な購入が可能です。

-

その他のシリーズ:上述したように、電脳サーキットにはテーマ別のキットが存在します。簡単に特徴をまとめると、

- イルミナ(実験数180程度): 光るパーツが豊富で、光の現象に焦点を当てたシリーズ。特に女の子には「キラキラして綺麗」と好評。内容は100シリーズの発展版に近いが光関連が強化。

- 3D(実験数150程度): 縦に組める支柱パーツがあり、立体的な回路タワーを構築できる。空間に強い子に◎。内容自体は100~200相当だが、立体にすることで新鮮な学びがある。

- クリーンエネルギー: 太陽電池や風車、手回し発電機などエコエネルギー題材。SDGs時代にマッチしたシリーズで、電気を「作る」体験ができる。

- プレイ: 電子ゲームやデジタル表示に重点を置いたシリーズ。LEDスクリーンやカウンターICを使い、簡単なゲーム機のようなものが作れる。プログラミング的要素も強い。

- メカニック: モーターとギアで車やクレーンなどメカ工作をするキット。電子回路+プラモデルの融合的内容で、より工学寄りの学びができる。

- マイホーム: 家屋模型に見立てたボードで、家庭内の配線(照明・扇風機・センサーライト等)を組み込めるシリーズ。実生活の電気設備を模擬的に体験可能。

- スナップバトル: 2人対戦型のボードゲーム要素を備えた新しいシリーズ。クイズや反射神経ゲームのような遊びを通して回路を学べる。ゲーム感覚で楽しめるため、理科に興味薄い子にもアプローチしやすい。

どのシリーズを選ぶべき? 初めて電脳サーキットに触れるなら、やはり基本シリーズの100から入るのがおすすめです。理由は、価格的な手軽さもありますが、100で基本パーツと基礎概念を一通り学べるからです。100だけでも十分豊富な実験があり、「もっと難しいことをやりたい!」となるまでは100で遊び倒すだけで価値があります。低学年以下のお子さんにはまず100で様子を見て、反応が良ければ次を検討しましょう。

中学年以上で初めて購入を検討する場合や、最初からボリュームを求める場合は300も選択肢に入ります。例えば10歳くらいであれば100だと簡単すぎてすぐ飽きてしまう可能性もあるので、最初から300を与えるのもありです。ただし300は部品数・実験数が多いため、収納や導入の面で多少とっつきにくさがあります。基本シリーズ100以上であればどれも日本語ガイド付きなので取り組めますが、子どもの性格に合わせて決めると良いでしょう。慎重派なら100から、チャレンジ精神旺盛で工作好きな子なら300から始めても対応できるかもしれません。

500は上述の通り、真に電子工作が好きな子向けのフルセットです。よほど興味が最初から強い場合以外は、段階的にアップグレードして到達するのが良いでしょう。「始めに500を奮発して買ったのに子どもが難しがって遊ばなくなってしまった…」というのは避けたい失敗パターンです。その点、電脳サーキットは徐々にアップグレードできる安心感があります。まずは100や300の小さめセットで子どもがスナップ回路に慣れ親しむまで遊び、いずれ手慣れてきてもっとやりたいと言い出したら上のシリーズに進むのが理想的です。

購入前に知っておきたいポイント

最後に、電脳サーキット100を購入する前に保護者の方が押さえておきたいポイントをまとめます。安心して導入するためのチェック事項として参考にしてください。

- 日本語版かどうか:電脳サーキットには日本語の実験ガイドが付属した国内正規品と、英語版マニュアルのみの並行輸入品があります。お子さんが使うなら、やはり日本語版の正規品を選びましょう。ガイドブックの言語だけでなく、安全基準やサポート面でも正規品が安心です。商品名に「日本語ガイド付き」や「国内正規代理店版」と明記されているかを確認すると良いでしょう。

- 価格相場と購入先:前述したように電脳サーキット100の価格は6~7千円台が目安です(時期や店舗によって多少上下します)。Amazonや楽天市場、家電量販店のおもちゃ売り場などで取り扱いがあります。公式代理店(サイエンス玩具研究所など)が出しているショップや、大手玩具店経由だと信頼性が高いでしょう。中古品も流通していますが、部品欠品や劣化の可能性もあるため、最初の購入は新品をおすすめします。なお、並行輸入の英語版の方が多少安いこともありますが、先述のようにサポートやガイドの点で不安が残るため注意が必要です。

- 電池は付属しない:購入時に単三電池2本を別途用意してください。キットにはテスト用電池も含まれていないので、プレゼントで贈る場合は電池も一緒に渡すと親切です。「せっかく貰ったのにすぐ遊べない…」ということのないようにしましょう。

- パーツ単品購入の可否:万一パーツを失くしたり壊したりした場合でも、正規輸入元ではパーツ単品販売を行っています。すべてのパーツがばら売りされているわけではありませんが、主要な部品(例えばプロペラやスナップワイヤー、電池ボックスなど)は購入可能です。購入時に保証書や案内書が入っているはずなので、無くさないよう保管しておきましょう。壊れにくいとはいえ子どもが激しく扱えば破損もゼロではないため、「もしものときも対応できる」という安心感は大切です。

- 収納スペースの確保:意外と見落としがちなのが収納場所です。電脳サーキット100の箱サイズは約縦30cm×横40cm×厚み6~7cm程度で、結構大きめです。購入前に、どこにしまうか考えておくと良いでしょう。本棚には入らないので、クローゼットや押入れの一角、おもちゃ収納棚などにスペースを用意してください。箱は上述の通り収納に必須ですから、絶対に捨てないよう注意しましょう。

- 遊ぶ環境:遊ぶ際は平らで十分な広さのあるテーブルや床の上で行いましょう。部品が多いので、狭い場所だと紛失や誤組み立ての元になります。また、家族の団らんスペースで遊ぶ場合は、スピーカーの音が思いのほか大きいプロジェクト(サイレン音やゲーム音など)がある点に留意してください。夜間や静かな環境ではボリュームに驚くかもしれません。音が気になるときはスピーカーパーツの上に布をかぶせて少し音量を抑えるなど工夫すると良いでしょう。

- 子どもの性格・興味とのマッチ:電脳サーキットは万人受けする玩具ではありますが、やはり向き不向きはあります。細かい作業やパズルが好きな子、理屈に興味を示す子にはピッタリですが、じっと座って組み立てるのが苦手な子や説明書を読むのが嫌いな子だと最初は乗り気でない可能性もあります。その場合は無理強いせず、親が楽しそうに遊んで見せたり、一緒にゲーム感覚でやるなどの工夫で誘ってみてください。「自分で組み立てなくてもパーツをはめ込む役をやらせて達成感だけ味わわせる」などソフトな導入でも構いません。購入前に、お子さんの性格を思い浮かべて「好きそうかも」と感じるならきっとハマるはずです。逆にあまり興味を示さないタイプかなと感じたら、購入後のサポート計画(親が付き合う覚悟)も頭に入れておきましょう。

- 他の玩具との比較:電子回路系の知育玩具は他にもいくつか存在します。昔ながらの電子ブロック(学研の学習教材など)や、ブロックとプログラミングが融合したロボットキット、ラズベリーパイやマイコンボードを使った本格的なものなどです。その中で電脳サーキットの良さは、操作の簡単さと視覚的な分かりやすさにあります。はんだ付け不要、配線はパチンとはめるだけ、というお手軽さは他に替えがたい魅力です。価格も比較的手頃なので、まず電脳サーキットで電子工作の取っ掛かりを掴み、その後本格的なロボット教材などに移行するというステップにも向いています。同じSnap CircuitsシリーズにはArduino(アルドゥイーノ)と連携した「Snapino」といった上級編も海外にはあるため、将来的な拡張性も考えると入門編として最適な商品と言えるでしょう。

- 子どもへのプレゼントに最適:クリスマスや誕生日、入学祝などで理科好きなお子さんへのプレゼントとして選ばれることも多い商品です。その場合、購入前に親御さん側の理解と準備も必要です。子どもだけに渡して「はいどうぞ」ではなく、一緒に遊ぶことが前提の玩具なので、贈った後にはぜひコミュニケーションの機会として大人も関わってください。プレゼント時には「今度会うときに見せてね」「できたら動画送ってね」と声をかけると、子どもは得意げに披露してくれるでしょう。知的好奇心を刺激するギフトとして、電脳サーキットはきっと喜ばれます。

以上、購入前に押さえておきたいポイントを挙げました。事前に知っておけば、実際に手に取ったとき「こんなはずじゃなかった」を防げ、よりスムーズに電脳サーキットライフを始められるでしょう。

まとめ:電脳サーキット100は遊びながら学べる最高の電子回路おもちゃ

電脳サーキット100(Snap Circuits Jr.)は、未就学児から小学生まで幅広い子どもたちに電子回路の世界を楽しく体験させてくれるSTEM玩具の決定版です。親子でパーツをスナップしていけば、目に見えない電気の流れがライトの点灯や音、動きとして現れ、「科学って面白い!」という感動を呼び起こします。

対象年齢こそ6歳以上とされていますが、工夫次第で幼児から触れさせることができ、小学生の間じゅう長く遊び・学び続けられるコストパフォーマンス抜群のおもちゃです。子どもの年齢や興味に合わせて遊び方が変化し、低年齢では単なる遊びだったものが、高学年になる頃にはしっかりとしたサイエンス教材・論理トレーニングツールへと姿を変えていきます。その柔軟性こそ電脳サーキットシリーズの魅力と言えるでしょう。

100種類もの実験プロジェクトを通して、子どもたちは電気の仕組み、電子部品の役割、論理的思考、問題解決能力など様々なスキルを自然に身につけます。「遊んでいるのに学んでいる」という理想的な知育体験を提供してくれるため、子どもと理科学習に取り組みたいご家庭にはうってつけです。学校の授業内容の予習復習にも役立ち、プログラミング教育の土台作りにもなり、将来的なSTEM分野への興味を育む種まきとしても期待できます。

安全面についても、低電圧・絶縁構造・安全機構など配慮が行き届いており、適切な注意を払えば安心して遊ばせられます。むしろ親子のコミュニケーションツールとして活用する中で、安全意識やルール遵守といった姿勢も学べるかもしれません。遊んだ後はきちんと片付ける習慣も身につくでしょう。

電脳サーキット100を入り口に、子どもの好奇心はどんどん広がっていきます。もっと光らせたい、もっとすごい仕掛けを作りたい、と感じたら上位の300や500、他のテーマシリーズへとステップアップが可能です。その意味で、一度買って終わりではなく**「長く使える投資になるおもちゃ」**だと言えます。実際に手にとって遊んでみれば、その価格に見合うだけの価値――いえ、それ以上のものが得られるでしょう。

「遊ぶ=無駄な時間」ではなく「遊びが学び」に自然と繋がっていく体験は、子どもにとって非常に貴重です。電脳サーキット100は、まさに**「遊べる学び」の名作**として、多くの家庭で愛されています。親御さんもぜひ一緒にスイッチを押して、光る・鳴る・動く回路の世界に驚きと感動を覚えてください。そしてお子さんの目を輝かせながらのめり込む姿を見守ってあげてください。その中で芽生えた科学への興味や創造力は、きっとこれからの成長の大きな糧となるでしょう。

電子回路の不思議に触れ、親子で理科を楽しむ時間を提供してくれる電脳サーキット100。ぜひ家庭に迎え入れて、その無限の可能性と魅力を存分に味わってみてください。きっと、お子さんにとってもご家族にとっても、有意義でワクワクする体験になるはずです。

| 3月に京都観光するならココ!おすすめの観光スポット20選を一挙公開 |

| 【2025年最新版】大分県のおすすめグランピングスポット7選!大自然を満喫できる魅力的な施設をご紹介 |

| 関西ファミリー必見!神戸須磨シーワールドを子どもと楽しむ徹底ガイド |

| 【完全版】京都観光の人気スポット52選!定番から変わり種まで一挙に紹介 |

| 京都・圓徳院の魅力と楽しみ方:子連れファミリーが通年で満喫するための完全ガイド |