子連れで楽しむ国立科学博物館(東京・上野)徹底ガイド

国立科学博物館は子連れファミリーに最適!

東京都台東区上野にある**国立科学博物館(通称:科博)**は、宇宙・地球・生物・恐竜など幅広い自然科学の展示がそろう、日本唯一の国立総合科学博物館です。上野で雨の日に子どもと行ける遊び場としても最適で、屋内でたっぷり学び遊べるスポットとして人気があります。未就学児から小学生まで、子連れファミリーが一年中楽しめる魅力が満載です。

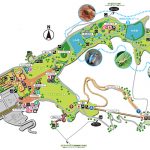

館内には「日本館」と「地球館」という2つの展示館があり、合わせて常設展示だけでも約25,000点という圧倒的ボリューム!1日では回りきれないほど充実していますが、子どもの興味に合わせて見どころを押さえれば、短時間でも十分に楽しめます。子連れファミリーで訪れる人も多く、上野エリアの博物館の中でも幼児から楽しめる施設として科博はファミリー層から大人気のスポットです。本記事では、基本情報から各展示の見どころ、子連れに嬉しい設備、ランチ事情、混雑回避のコツ、さらには実際の訪問体験談まで、東京の科学館ファミリー向け完全ガイドとして詳しくご紹介します。

基本情報(所在地・アクセス・開館時間・料金)

まず、国立科学博物館の基本情報を押さえておきましょう。

- 所在地: 東京都台東区上野公園7-20(上野恩賜公園内)

- アクセス: JR「上野駅」公園口から徒歩約5分。東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」、京成線「京成上野駅」からも徒歩10分程度でアクセスできます。※専用駐車場はありませんので公共交通機関の利用がおすすめです(車の場合は上野恩賜公園周辺の有料駐車場を利用可能ですが台数に限りがあります)。

- 開館時間: 通常は9:00〜17:00(最終入館16:30)。毎週金・土曜日は20:00まで開館延長(最終入館19:30)されることが多く、夏休みやゴールデンウィーク等の繁忙期にはさらに延長される場合もあります。最新の開館時間は公式サイトで確認しましょう。

- 休館日: 毎週月曜日(祝日の場合は翌日休館)、年末年始(12月28日〜1月1日)。この他に、6月下旬頃に館内燻蒸作業のための臨時休館(1週間程度)が毎年あります。

- 入館料金: 常設展(一般展示)の入館料は大人・大学生630円です。高校生以下および65歳以上の方は無料(入口で学生証や年齢確認証の提示が必要)。未就学児から小中学生、高校生までお金を気にせず入館できるのはファミリーには嬉しいポイントです。特別展は別途有料(内容により料金は異なりますが大人1,600円前後が目安)となります。

- 公式サイト: 国立科学博物館公式ウェブサイト – 展示やイベントの最新情報、混雑状況やオンラインチケット予約などが確認できます。

アクセスのヒント: ベビーカー利用の場合、上野駅から科博までは公園内の舗装路を通るため段差も少なく移動しやすいです。ただし、上野駅構内はエレベーターの場所が分かりづらいことがあります。事前に駅構内図を確認したり、駅員さんにベビーカー移動に適したルートを尋ねると安心です。また、土日祝日の午前中は上野公園内が大変混雑するため、余裕を持って出発しましょう。

日本館と地球館の特徴と見どころ

国立科学博物館の常設展示は、「日本館」と「地球館」という2つの建物に分かれています。それぞれ展示テーマが異なり、見どころも豊富です。ここでは日本館と地球館の特徴と各フロアのハイライトをご紹介します。

日本館(テーマ:「日本列島の自然と私たち」)

日本館は地上3階・地下1階からなる歴史ある建物で、そのテーマは**「日本列島の自然と私たち」**。日本の大地の成り立ちや日本人と自然との関わりの歴史、生物多様性などを扱っています。昭和6年(1931年)竣工のネオルネサンス様式の建築自体も見どころで、中央ホールには美しいステンドグラスの天井ドームがあり国の重要文化財に指定されています。展示と合わせて館内のレトロで荘厳な雰囲気も楽しんでみてください。

- 地下1階: 吹き抜け空間に設置された大きなフーコーの振り子が目を引きます。これは地球の自転を証明する実験装置で、ゆったりと振り子が動く様子に子どもも興味津々。「おっきな振り子がずっと動いてる!」と驚く子もいます。また、地下1階には全天周型の映像施設「シアター36○(さんじゅうろくまる)」があります。360度球体スクリーンに囲まれて立体映像を鑑賞できる迫力満点のシアターで、恐竜や宇宙をテーマにした約10分の映像プログラムを上映しています(上映時間は1日数回、途中入退場不可のため小さい子は注意)。

- 1階: 北側エリアは企画展示室となっており、時期によって様々な企画展が開催されます。南側エリアの常設展示は「自然をみる技」。日本で発展した自然観察や天文学の歴史を紹介しており、江戸時代の和暦(旧暦)の展示や、明治期の天球儀・地球儀、古い時計などが並びます。「日本の四季と暦」のコーナーでは昔の人が自然現象を観察して暦を作った工夫が学べ、親子で四季の移ろいについて話すきっかけにもなるでしょう。小さな子には少し渋い内容ですが、キラキラ光る精巧なからくり時計などには「これなあに?」と興味を示すこともあります。

- 2階: 北翼エリアは「日本人と自然」。日本人の祖先や進化、人と自然の関係史を扱い、人骨の復元模型や狩猟採集時代の再現ジオラマなどがあります。ここには有名な忠犬ハチ公の剥製も展示されており、親世代には懐かしく子どもには新鮮な人気スポットです。南翼エリアは「生き物たちの日本列島」。日本列島に生息する多様な動植物の標本が展示され、特に日本特有の動物(ヤンバルクイナやニホンカモシカなど)の剥製や昆虫標本は、子どもたちが「こんな生き物が日本にいるんだ!」と驚くコーナーです。動物好きの子なら興味津々で見入ってしまうでしょう。

- 3階: 北翼エリアは「日本列島の生い立ち」。日本列島の地質や化石の展示で、日本各地から発掘された恐竜や古生物の化石が並びます。中でも**フタバスズキリュウ(双葉鈴木竜)**の全身復元骨格は圧巻です。これは福島県で発見された首長竜の化石で、漫画『ドラえもん』に登場する恐竜キャラクター「ピー助」のモデルとしても知られています。親子で「これがピー助だよ!」なんて会話も盛り上がりそうです。南翼エリアは「日本列島の素顔」で、日本の多様な自然環境(森・川・海・山など)をジオラマや標本で紹介しています。身近な昆虫や植物標本も多く、小学生なら学校の自然学習の延長として楽しめるでしょう。

地球館(テーマ:「地球生命史と人類」)

地球館は地下3階〜地上3階まであり、**「地球生命史と人類」**をテーマとしたスケールの大きな展示が特徴です。2015年に大規模リニューアルされ、最新の科学研究を取り入れた展示や体験型コーナーが充実しました。恐竜から宇宙開発まで網羅する内容で、子どもから大人までワクワクしながら科学の世界を体感できます。

- 1階(エントランス): 「地球史ナビゲーター」と題したシンボルゾーンがお出迎えします。宇宙誕生から人類誕生までの壮大な歴史を「宇宙史」「生命史」「人間史」の3つの流れで俯瞰できる展示で、美しい映像や年表パネルが並びます。入口正面には大型肉食恐竜アロサウルスの全身骨格がそびえ立ち、子ども達は入った瞬間から大興奮!思わず「わぁ、恐竜だ!」と駆け寄ってしまう迫力です。1階には他にも「海洋生物の多様性」コーナーでクジラや深海生物の標本、「生物多様性の保全」コーナーで絶滅危惧種の展示などもあり、生き物好きの子にはたまらないフロアです。

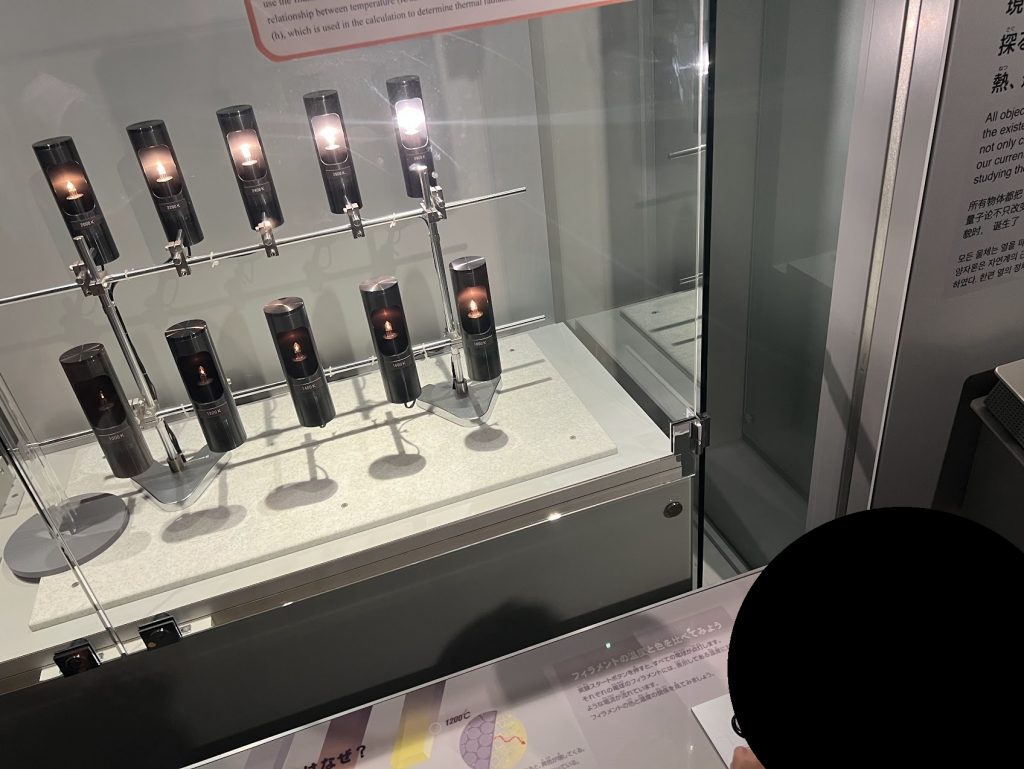

- 2階: テーマは「科学技術で地球を探る」。ここは理科好きな小学生やパパママも夢中になるエリアです。人工衛星から観測した地球環境データ(気温分布や地磁気の変動など)をリアルタイム表示する巨大スクリーン**「観測ステーション」**では、手をかざして映像を動かす体験ができ、未来の科学者気分!まるで映画『マイノリティ・リポート』のようにスクリーン操作ができ、子どももゲーム感覚で楽しめます。また、電波や光の性質を学べる装置では、自分でアンテナを動かして電波をキャッチしたり、壁の中を探るX線のような機械を操作できたりと、科学の原理を遊びながら体験できます。小さな子には難しい内容でも、「ボタンを押すと光った!」「覗いたら骨が見えた!」など直感的に楽しめる仕掛けが満載です。

- 3階: 3階は2つの大きなエリアに分かれます。ひとつは後述する子ども向け体験展示「コンパス」ですが、もう一つが常設展示の「大地を駆ける生命-力強く生きる哺乳類と鳥類をみる-」です。ここでは世界中の哺乳類・鳥類の剥製が約100体以上も勢揃いし、まさに動物園さながらの迫力。上野動物園でかつて飼育されていた**ジャイアントパンダ(フェイフェイ・トントンなど)**の親子剥製も展示されており、動物園では見られない至近距離でパンダを見ることができます(子どもたちは「あ、パンダさん!」と大喜び)。キリンやゾウ、ライオンにクマといった人気動物の剥製もあり、子どもが「本物みたい!」「大きいね!」と写真を撮りたがるフォトスポットでもあります。まるで動物たちが今にも動き出しそうな迫力ある展示方法で、目が合うように配置されているのも印象的です。

- 地下1階: 子どもたちに大人気の**「恐竜の謎を探る」展示室があります。ティラノサウルス、トリケラトプスなど大型恐竜の全身骨格がずらりと並び、恐竜博物館さながらの迫力です。リニューアルにより、ティラノサウルスがトリケラトプスを今にも襲いかかろうと待ち伏せしているような動きのあるポーズで展示されており、想像力をかき立てます。また、すぐ隣にいるトリケラトプスの復元骨格は、前足の向きが従来説と異なる「正しい歩行姿勢」で復元された世界初の展示で、恐竜研究の新発見も取り入れられています。子どもにとっては難しい解説よりも「かっこいい恐竜!」という印象かもしれませんが、恐竜好きの小学生なら最新の研究成果に触れて知的好奇心が刺激されるでしょう。さらに、この地下1階フロアでは恐竜骨格を上から見下ろせる見学デッキ**も設置されています。階段を上ってティラノサウルスを真上から見降ろすと、普段は気付かない視点で骨格の大きさを実感できます。上から恐竜と一緒に写真を撮れる絶好のフォトスポットでもあり、親子で「大きいね〜!」と盛り上がること請け合いです。

- 地下2階: テーマは「地球環境の変動と生物の進化-誕生と絶滅の不思議-」。恐竜絶滅後の哺乳類の繁栄や、人類の祖先の進化について学べるエリアです。巨大なゾウの仲間マストドンの復元模型や、マンモスの親子模型など、氷河期の生き物も展示されています。さらに進んでいくと、猿人からネアンデルタール人、現生人類にいたる人類進化のコーナーがあり、初期の人類の復元像がリアルに再現されています。ネアンデルタール人の模型は「現代にタイムスリップしてきて戸惑っているが平静を装っている」というユニークな設定だそうで、そう聞くと子どもも思わずクスッと笑ってしまうかもしれません。教科書で見る進化の図鑑が立体になったような展示で、小学校高学年くらいなら興味深く観察できるでしょう。

- 地下3階: テーマは「自然のしくみを探る」。日本の科学技術の歩みや、著名な科学者たちの業績を紹介するコーナーです。まずノーベル賞を受賞した日本人科学者の功績がパネルや愛用品とともに紹介されており、親世代も「そういえば習ったなぁ」と懐かしく感じるでしょう。子どもにとっては難しい内容ですが、「この人はアインシュタインじゃなくて日本人なんだよ」など親が噛み砕いて教えてあげると、自国の科学者への誇りが芽生えるかもしれません。また、素粒子物理学で小林・益川理論を証明した大型加速器「KEKB」の実物の一部や、日本初の人工衛星など、本物の巨大研究装置が展示されているのも迫力があります。理系に興味のある中高生なら夢中になるスポットですが、小さな子にはスケールの大きな機械として「なんだかすごいものがある!」と感じられる程度かもしれません。親子で記念写真を撮って、「将来この装置の意味が分かる日が来るかな?」なんて語り合うのもいいですね。

恐竜・動物・科学体験…子どもが夢中になる展示ポイント

広い科博の中でも、特に子どもたちが「ここから離れたくない!」と夢中になる人気展示や体験型コンテンツをピックアップしてご紹介します。

迫力満点の恐竜展示

恐竜好きの子には地球館地下1階の恐竜フロアが最大のハイライトでしょう。ティラノサウルスをはじめとする巨大恐竜の骨格標本は、まさに「生きた図鑑」。2歳前後の小さな子でも大きな恐竜の姿に釘付けになり、「ガオー!」と恐竜になりきって走り回る姿も見られます。小学生にもなると、「ティラノサウルスの前足は本当に短いね」「トリケラトプスの角は3本ある!」など図鑑で得た知識を実物に照らし合わせて確認する良い機会になります。展示には英語・日本語で名称や解説が書かれていますが、まだ漢字が読めない子どもでも、付添いの大人が簡単に説明してあげれば理解を深められるでしょう。

さらに、恐竜展示室ではしばしば**「化石に触ってみよう」**といった体験イベントやクイズラリーが開催されることもあります(不定期開催のため、行った日にイベントがあればラッキー!という感じです)。実物の化石レプリカに触れたり、学芸員さんが恐竜の最新トピックを教えてくれるミニ解説タイムがあったりと、恐竜ファンの子どもにはたまらない体験が用意されることも。長居したくなるポイントなので、興味がある場合はこのフロアに十分な時間を割り当ててあげてください。

本物そっくり!動物たちの剥製展示

動物園が大好きな子には、地球館3階の大量の動物剥製展示がイチオシです。ライオンやキリン、シマウマ、ホッキョクグマなど人気動物たちが、生態展示のようにリアルな姿でずらりと並ぶ光景は大人でも圧倒されます。子どもは「あ!ライオン!こっちはゾウさん!」と大興奮で駆け回りがちなので、周囲のお客さんの迷惑にならないよう注意しつつ、自由に観察させてあげましょう。剥製とはいえ、至近距離で見る動物たちの迫力に「本物みたい…」と声を潜める子もいるほどです。

特に上野動物園に行ったことがある子には、科博で展示されているジャイアントパンダの剥製は注目ポイントです。「どうしてパンダさん動かないの?」という質問には少しドキッとしますが、「昔上野動物園にいたパンダで、みんなに覚えていてもらうためにこうしてあるんだよ」と優しく説明してあげるとよいでしょう。動物たちの毛並みや大きさを間近で観察できる貴重な機会なので、「キリンのまつ毛って長いね」「トラの牙はこんなに大きいよ」と親子で会話をしながら見ると一層楽しめます。

触って遊べる科学体験コーナー

科博にはスイッチやハンドルを実際に操作できる体験型展示も数多くあります。特に地球館2階の「科学技術で地球を探る」フロアでは、触れる展示が多いため子どもたちは遊園地のように夢中になります。例えば、

- レーダーのアンテナ模型を自分で動かして電波の強弱を画面に表示させる装置

- ハンドルを操作して振動や波の伝わり方を体感する実験モデル

-

ボタンを押すと壁の中の構造が透けて見える「X線透視」の体験装置

など、科学の原理を実験する道具がインストラクター無しでも自由に触れるようになっています。

幼児の場合、まだ原理はわからなくても「ここ押してみて」「まわしてごらん」と促すと、目の前で光ったり動いたりする反応に大喜びします。「なんで光ったんだろうね?」と問いかければ、「魔法みたい!」と答えるかもしれません。小学生なら、「光るのは電波をキャッチしたからだよ」と簡単に説明し、一緒に表示画面を読んでみるのも良いでしょう。大人でも「へぇ、こんな技術があるんだ」と感心する内容なので、親子で一緒にチャレンジしてみてください。

なお、地球館地下3階にもボタン操作で化学反応の様子を見られる装置などがあります。展示物には「さわってみよう」と書かれた表示があるものも多いので、遠慮せず体験してみましょう。ただし一部、感染症対策等で触れる展示が休止になっている場合もありますので、現地の案内表示に従ってください。

親と子のたんけんひろば「コンパス」

未就学児〜小学校低学年くらいのお子さん連れなら、ぜひ体験してほしいのが地球館3階にある有料の常設展**「親と子のたんけんひろば コンパス」です。コンパスは4〜6歳向けを主な対象とした親子専用の体験型展示室で、親子で遊びながら科学に親しむことを目的としています(0歳から小学低学年くらいまで入場可)。小さな子でも体を動かしながら楽しめるよう工夫された夢のような空間で、大人気のため事前予約制・時間入替制**となっています。

コンパスの展示室内は、まるで大型アスレチックとミニ科学館が合体したような作りです。靴を脱いで入る室内には、

- 「かはくの窓」エリア: 複雑に入り組んだジャングルジム状の大型遊具に、たくさんの動物剥製が組み込まれています。はしごを登ったり吊り橋を渡ったりと探検しながら、普段は見上げるだけの動物を上や横から覗き込める仕掛け満載!例えばトド(アシカ科)の剥製を真上から、ティラノサウルスの骨格を真下から覗けるなど、通常展示室では味わえない角度で観察できます。遊具で遊ぶうちに自然と科学に触れられる工夫が素晴らしく、子どもたちはキャッキャとはしゃぎつつも「ゾウさんの足の裏ってこんななんだ!」と新たな発見をしています。

- 標本観察エリア: 虫や草花の標本が近くで見られるコーナーもあります。虫眼鏡で昆虫標本をじっくり観察したり、草花の匂いを嗅いだりでき、小さな研究者気分になれるでしょう。

- 工作・お絵かきエリア: 机と椅子があり、季節に合わせた科学工作やお絵かき体験ができます。スタッフの方が常駐しており、土日を中心にミニ工作イベント(紙で鹿のツノを作る等)が開催されることもあります。静かに集中して作業するのが好きな子にはたまらないコーナーです。

- ライブラリーエリア: たくさんの科学絵本や図鑑が置かれており、自由に読めます。ここにはなんと、大きなティラノサウルスの全身骨格模型も!その足元はトンネル状になっていて、子どもがハイハイやしゃがんで骨格の下をくぐり抜け、下から頭を出すことができます。恐竜好きの子は大興奮間違いなしで、「恐竜さんの下を通れたよ!」と満面の笑みになる姿が見られます。

このようにコンパスは遊びと学びが融合した空間で、45分間という利用時間があっという間に過ぎてしまうほどです。事前予約が必要(各回定員60名、1日5回・各回45分の完全入替制)なので、行く日が決まったら早めに公式サイト(ART PASSシステム)から予約・チケット購入をしておきましょう。料金は2歳以上一律で1人300円(0〜1歳と障がい者は無料ですが予約は必要)です。予約開始日は利用月の前月1日正午からとなっています。

当日は予約した時間帯の少し前に地球館1階インフォメーションで受付を済ませましょう。予約なしでは原則入れませんのでご注意ください。平日は比較的空いている回もあるようですが、土日や長期休み期間はほぼ満員になります。人気の回はすぐ満席になるので、特に土日希望の場合は予約開始と同時に申し込むくらいの意気込みで臨みましょう。

実際に利用した親御さんからは「45分だけど内容が濃くて大満足」「子どもが大はしゃぎで、また来たいと言っている」といった声が多く聞かれます。一方で「予約を忘れて入れず残念だった」という声も。せっかく科博に行くなら、該当年齢のお子さんをお持ちの方はぜひ計画に入れてみてください。

シアター36〇とプラネタリウム感覚の映像体験

子どもに人気の映像系コンテンツとして、日本館地下1階の**「シアター36〇」**はぜひチェックしたい施設です。シアター36〇は直径12.8mの球体スクリーン内部に観客が入り、360度全方向を映像に囲まれる世界で唯一のドームシアターです(国立科学博物館が誇る名物施設の一つ)。上映プログラムは季節や時期によって変わり、恐竜、宇宙、深海など子どもが興味を惹かれるテーマの作品が約10分間上映されます。

例えば過去には「恐竜の世界〜化石から読み解く〜」というプログラムがあり、ティラノサウルスやトリケラトプスが目の前(というより全方向)に現れて大迫力でした。5歳くらいのお子さんなら恐怖より興奮が勝るようで、「手を伸ばしたら届きそうだった!」と大はしゃぎ。ただし暗闇や大音量が苦手な子や、途中退出できないこともあって2〜3歳以下のお子さんには少しハードルが高いかもしれません。実際に2歳児を連れたご家族では「下の子は音と暗さが怖いかも」と判断して、上の5歳児とパパだけ鑑賞したケースもありました。

プラネタリウムではありませんが、宇宙をテーマにした映像回では満天の星空に包まれるシーンもあり、まさにプラネタリウムにいるような感覚が味わえます。東京には他にも池袋のコニカミノルタ満天や押上のコニカミノルタ天空など有名なプラネタリウムがありますが、科博のシアター36〇はそれらとも一味違った没入型の体験ができるのが魅力です。

鑑賞料金は**無料(入館料に含まれる)**で、各回の定員約30名ほど。整理券制ではなく先着順入替えですが、人気の回は上映開始前に並ぶ必要があります。特に土日祝は早めにシアター入口へ行っておくと安心です。上映スケジュールは入口付近に掲示されているので、入館したら時間をチェックして計画に組み込みましょう。

季節ごとの特別展・イベント情報

国立科学博物館では年間を通じてさまざまな特別展や子ども向けイベントが開催されます。常設展だけでも見応え十分ですが、タイミングが合えば特別展もぜひ覗いてみましょう。

- 大型特別展: 年に2〜3回、大型の特別展が開催されます。夏休み時期には特に子どもに人気のテーマが選ばれることが多く、過去には「恐竜博」「昆虫展」「深海展」などが開催され大盛況となりました。例えば2023年夏の「恐竜博2023」や、2024年夏の「昆虫 MANIAC(昆虫マニアック)展」など、子どもが大好きなテーマの展示は長蛇の列ができるほどです。特別展は日時指定の予約制チケットを導入することもあるため、行きたい場合は事前に公式サイトで予約方法を確認しましょう。特別展の料金は常設展とは別で大人1,600円前後(高校生以下無料の場合もあり)です。小学生くらいになると特別展目当てで訪れる家族も多くなります。夏の恐竜展では新種の恐竜骨格がお披露目され、「雨の日 子ども 上野」で検索して来た方々で賑わうことも。混雑は避けられませんが、貴重な展示を見られる機会なので興味があればぜひ体験させてあげたいですね。

- 夏休みのイベント: 夏休み期間中、科博では子どもの自由研究を応援する企画やイベントが開催されます。例えば「サイエンススクエア」「夏休み○○展」(年度によってテーマが異なります)といった特別企画展では、工作教室や研究者によるお話コーナー、クイズラリーなどが行われます。また、自由研究相談コーナーが設けられる年もあり、「どんなテーマで研究しよう?」「実験のまとめ方がわからない」といった親子の相談に学芸員さんがアドバイスしてくれることもあります。事前申込が必要なワークショップもあるので、夏休み前には公式サイトのイベント情報をチェックしてみましょう。さらに、8月上旬には**「博物館へ行こう週間」**(上野ミュージアムウィークの一環)としてイベントが集中することもあります。この時期は上野エリアの他の博物館と連携したスタンプラリーなどもあり、子どもも楽しみながら複数の施設を巡れます。

- 冬休み・春休みイベント: 冬休みや春休みにも子ども向けの企画が催されることがあります。例えば過去には冬に「親子化石教室」や「クリスマス★スペシャル実験ショー」といったイベントが実施されました。また、1〜2月頃には企画展として**「研究者によるサイエンストーク」**など中高生以上向けの内容も登場します。春休みには「春の○○展」と称して動植物に関する展示が開かれる年もあり、新学年に向けた予習的な学びの場として訪れる家族もいます。

- 特定日の行事: 5月5日のこどもの日には高校生以下無料キャンペーンが実施されたり、11月3日の文化の日には科博を含む全国の博物館が入館無料になったりと、お得に楽しめる日もあります。ただし無料日はいずれも非常に混雑しますので、小さいお子さん連れの場合はあえて避ける方が無難かもしれません。

- 夜間開館・ナイトミュージアム: 夏季や特別展開催時には金土以外の平日でも夜間開館することがあります。また、まれに親子向けのナイトツアーや懐中電灯を使ったナイトミュージアムイベントが行われることも!暗闇の中で動物の剥製を見るスリル満点の体験に子どもはドキドキ。滅多にない機会ですが、募集があれば抽選に応募してみるのも面白いでしょう。

このように季節ごとに楽しみ方が広がるのも国立科学博物館の魅力です。公式サイトのイベントカレンダーを随時チェックして、タイミングよく訪れてみてください。

子どもが喜ぶフォトスポット&仕掛け展示あれこれ

科博には写真映えするスポットや子どもが思わず「やってみたい!」と反応する仕掛け展示が数多くあります。記念撮影にもぴったりな場所を親子で巡ってみましょう。

- 屋外のシンボル「実物大ブルーバック(シロナガスクジラ)模型」: 科博の屋外エリアにひときわ目立つのが、全長30mもある青いクジラ(シロナガスクジラ)の模型です。上野公園内を歩いていると突然現れる巨大クジラに、子どもはもちろん大人もびっくり!このクジラ像の下は通り抜けできるようになっており、下から見上げて写真を撮ったり、親子でクジラのお腹に触れてみたりと人気のフォトスポットです。晴れの日は青空とのコントラストが映えますし、雨の日でもクジラの下で少し雨宿り…なんてこともできます。科博を訪れた記念に、ぜひこの前で家族写真を撮りましょう。

- 「デゴイチ」蒸気機関車: クジラ模型のすぐ近くには、実際に昭和時代まで活躍した国鉄の**D51形蒸気機関車(愛称:デゴイチ)**が屋外展示されています。黒光りする大きな機関車は乗り物好きの子にはたまりません。「昔の本物の機関車だよ」と教えると目を輝かせて見入ることでしょう。柵越しの展示ですが間近で見る迫力は十分で、こちらも写真撮影に人気です。

- 恐竜と一緒に記念写真: 前述の通り、地球館地下1階の恐竜展示室ではティラノサウルスやトリケラトプスと写真が撮れるスポットがいくつもあります。特におすすめは、ティラノサウルス骨格の脇に設けられた小さな階段です。この階段を登ると、ティラノの顔の横あたりまで高さが来るため、背景に大きなティラノの頭部を入れて子どもを写すことができます。まるで「恐竜に食べられちゃう!」なんてポーズで撮るとユニークな1枚になりますよ。また、展示室中央にはトリケラトプスの頭骨模型に触れられるコーナーもあり、そこに顔を入れて写真を撮るのも人気です(大人は頭が入らないので子ども限定の特権です)。

- 日本館のステンドグラスと大理石階段: 日本館中央ホールの美しいステンドグラスの天井は、実は隠れフォトスポットです。クラシカルな大理石の階段をバックに、上を見上げるようにして撮影すると、博物館とは思えないロマンチックな写真が撮れます。特に女の子のいるご家庭では「お姫様みたいだね」なんて盛り上がることも。館内は基本的に撮影可能(一部特別展など除く)ですが、フラッシュの使用や自撮り棒・三脚の使用は禁止なのでマナーを守って撮りましょう。

-

科学の不思議を体験できる仕掛け展示: 科博の展示には、親子で挑戦できるクイズやトリックが仕掛けられているものもあります。例えば日本館2階「日本人と自然」の展示では、秋田犬ハチ公の剥製の近くに**「動物の骨格当てクイズ」**があり、骨格標本と動物写真を線で結ぶパネルが設置されています。子どもと一緒に「この骨はキリンかな?」「これはトラだね!」と考えながら参加できて、正解すると「全部合ってたね!」とちょっとした達成感が得られます。

また、地球館3階の剥製展示には、壁から動物の頭部がこちらを覗いているように見えるユニークなディスプレイがあります。不意に目に入るとまるで「いないいないばあ」をされたように感じる仕掛けで、小さな子ほどケラケラ笑って喜びます。実際に1歳児を連れて訪れたお母さんは「娘は剥製を見るたびに『ばぁっ!』と言って大喜びでした」と体験談を語っています。こうした遊び心ある展示が随所にちりばめられているのも科博の魅力です。 - 不思議体験「フーコーの振り子」: 日本館地下1階のフーコーの振り子も、子どもにとってはある意味フォトジェニックで不思議な展示です。高さ約15mの吹き抜けを利用して吊るされた大きな振り子が、電気もモーターも使わずにずっと揺れ続けている…その光景は大人でも神秘的に感じますが、5歳の子どもがこれを見て「さっきと揺れる場所が違う!なんで動いてるの?」と目を輝かせていたというエピソードもあります。地球の自転を目で見る実験装置だと説明しても小さな子には難しいですが、「不思議だね〜」という感覚自体が科学への第一歩。ぜひ親子でこの振り子の前に立ち、しばし静かに観察してみてください。写真に収めるのも良いですが、肉眼で見るゆったりした振幅と時間の流れを共有する体験は格別です。

子連れに嬉しい設備案内(授乳室・ベビーカー・ロッカー・休憩所など)

小さな子ども連れでお出かけする際に気になるのが授乳やおむつ替えの場所、ベビーカー利用の可否、荷物置き場などですよね。国立科学博物館はファミリー向けサービスも整っていますが、事前に把握しておくとより安心です。

- ベビーカーの利用: 館内はベビーカーでそのまま見て回ることが可能です(全フロアにエレベーター完備)。混雑時はベビーカーだと動きづらい場面もありますが、科博は展示スペースが広く通路も比較的余裕があるため、ベビーカーOKの施設として知られています。実際に0歳児を連れて訪れる方も多く、「赤ちゃん・ふらっと」(東京都のベビーフレンドリー施設認定)マークも取得しています。ただし、ベビーカーの館内貸し出しサービスはありませんので、必要な場合は自分のものを持参してください。また、展示によってはベビーカーでは見づらい高さ・位置のものもあるため、状況に応じて抱っこしたりお子さんを歩かせるなど柔軟に対応しましょう。エレベーターは日本館・地球館それぞれにありますが、特に週末午後などはベビーカー利用者で混み合うこともあるので、時間に余裕を持って移動してください。

- 授乳室: 授乳スペースは館内に2カ所設置されています。**日本館地下1階のラウンジ奥(シアター36〇付近)**と、地球館3階(エスカレーター脇)です。どちらも個室タイプで、中に椅子と小さなテーブル、シンク等が備えられており、授乳やミルクタイムに利用できます。ただし各1部屋ずつしかないため、子連れ利用者が多い日は順番待ちになる場合も…。特に週末やイベント時は「授乳室が空かず待っている間に赤ちゃんが大泣きしてしまった」という声も聞かれます。万が一のために授乳ケープを持参しておき、授乳室が使えない時はラウンジの片隅やベンチで授乳できる準備をしておくと安心です。実際、あるママさんは混雑日の訪問で授乳室がいっぱいだったため、授乳ケープを使って廊下のベンチで授乳したそうです。「念のため持って行って助かった」とのことなので、必要な方はぜひカバンに忍ばせておきましょう。

- おむつ替え台: おむつ交換台は各授乳室内および多目的トイレに設置されています。日本館・地球館の各階に多目的トイレがあり、そこでオムツ替えが可能です。数としては十分ですが、やはりお昼時など重なる時間帯は利用が集中することも。授乳室内の交換台は比較的空いていることもあるので、急がない場合はそちらを使わせてもらうのも手です。使用済みおむつを捨てるゴミ箱もありますが、においが気になる場合は消臭袋を持参するとより安心です。

- コインロッカー・荷物預かり: 館内には大小のコインロッカーが設置されています。場所は地球館1階入口付近と日本館地下1階ラウンジ付近の2カ所です。100円硬貨を入れるリターン式で、利用後にお金が戻ってくるため実質無料で使えます(100円玉の入れ忘れ取り忘れに注意!)。ベビーカーで移動しているとつい荷物が増えがちですが、大きな荷物や上着などはロッカーに入れて身軽に動くと快適です。ロッカーが満杯の場合、カウンターで一時荷物預かりをしてもらえる可能性もありますのでスタッフに相談してみてください。

-

休憩スペース・ラウンジ: 小さな子連れだと、途中でおやつタイムや一休みを挟みたいですよね。科博には自由に座れる休憩用ラウンジがいくつかあります。**日本館地下1階の「ウェルカムラウンジ」**は飲食可能な広めのスペースで、お弁当持ち込みもOKです。テーブルと椅子が並び、自販機も設置されているので軽食休憩に便利。ただしベビーチェア等はありませんので、離乳食をあげる場合は膝の上で食べさせるなど工夫が必要です。週末のお昼時は席が埋まるほど混雑するため、時間を少しずらして利用するとよいでしょう。

また、地球館屋上のハーブガーデンも穴場の休憩スポットです。天気の良い日に屋外でリフレッシュしたいときはここがおすすめ。ハーブガーデンにはベンチがあり、周囲に植えられたハーブの香りを楽しみながら一息つけます。子どもと一緒に「これミントの匂いだね」「こっちはラベンダーかな?」と香り探しをするのも楽しい体験です。ただし雨天時や猛暑日などは閉鎖される場合がありますのでご注意ください。屋上へはエレベーターで上がれますのでベビーカーでもアクセス可能です。

その他、各階の片隅にベンチが配置されている箇所もあります。特に地球館1階や日本館1階は広めのエントランスホールになっており、壁沿いのベンチで座って休めます。子どもが疲れてぐずったら、焦らずこうしたスペースで休憩を挟みましょう。「どこまで見たかな?次は何を見る?」と作戦会議する時間を持つことで、その後の見学もスムーズになりますよ。 - その他設備: 館内には授乳室や多目的トイレの他にも、AED(自動体外式除細動器)や車椅子貸出、段差スロープなどバリアフリー設備も整っています。トイレには補助便座や子ども用便器がある個室もありますので、トイトレ中のお子さんも安心です。ミュージアムショップ横には小さいですがキッズスペース(絵本や積木があるエリア)が設置されていることもありますので、ぐずった時の気分転換に利用してみてください。

混雑を避けるための時間帯・曜日選びと快適見学のコツ

楽しい科博ですが、人気スポットゆえに混雑は避けられないこともあります。特に子連れの場合、人混みが激しいと大変ですよね。なるべく快適に見学するためのポイントを押さえておきましょう。

- 平日が狙い目: 可能であれば平日に訪れるのがベストです。平日の午前中は学校団体が入ることもありますが、それでも土日よりは空いています。午後になると団体客も引けてかなりゆったり見られる日もあります。未就学のお子さんがいる場合は、パパママのお休みに合わせて平日に行く計画を立てると良いでしょう。

- 土日なら朝一か夕方遅めに: 土日祝に行く場合は、開館9:00の朝一番に合わせて到着するのがおすすめです。開館直後は人が少なく、人気の恐竜フロアも貸切に近い状態で見られることがあります。特別展のある場合も、朝イチなら待ち時間が短めです。逆に夕方の閉館前1〜2時間も人が減ってくる時間帯です。金・土曜なら夜8時まで開館していますので、敢えて夕方16時頃から入館して空いている展示をサッと見るという上級テクニックも。小学生以上で体力がある子なら、夕方〜夜の落ち着いた雰囲気の中でじっくり見学するのも良い経験になります。ただし夜は小さな子は眠くなってしまう可能性もあるので、その日の体調を見て無理のない範囲で。

- 雨の日は意外と混む? 雨天時は屋内施設の科博に人が集中しやすいです。特に雨の週末は「動物園は雨だと大変だから、科博に行こう」というファミリーが増えるため、晴天時より混雑する傾向もあります。そのため、雨の日に行く際は一層の早め行動を心がけ、ベビーカーの場合は雨カバーを用意するなど準備万端で臨みましょう。一方、快晴の日の午前中はみんな屋外に遊びに行くためか、科博が比較的空いているという声もあります。「今日は天気が良いし公園日和かな?」という日に敢えて科博へ行くという逆張り作戦も意外と有効です。

- 特別展開催期間は計画的に: 恐竜展や人気企画展を目当てに行く場合、その展示だけで相当な混雑・所要時間になることを覚悟しましょう。特別展は日時指定予約制の場合もありますが、それでも入場後は場内が混み合うこともしばしばです。小さなお子さん連れで特別展を見る際は、ベビーカーは入口で預けて抱っこ紐に切り替える、迷子対策に目立つ服を着せる、子どもが飽きた時用にお菓子やおもちゃを用意する(展示室内での飲食はできないので退出してから)など、スムーズに鑑賞できる工夫を。どうしても混雑が辛い場合は、いっそ特別展は諦めて常設展に集中する判断もありです。常設展だけでも充実していますし、特別展の図録や公式図鑑などショップで購入して後で楽しむという方法もあります。

- 事前に見どころを絞っておく: 科博は広大なので、何も決めずに行き当たりばったりだと「あれもこれも」と移動が多くなり疲れてしまいます。事前に公式サイトやパンフレットを見て、「今日は恐竜と動物だけ見よう」「日本館をメインに回ろう」など大まかな計画を立てておくと効率的です。例えば恐竜好きなら地球館中心、自然好きなら日本館中心など、子どもの興味関心に合わせて重点エリアを決めましょう。また、科博公式の音声ガイドアプリ**「かはくナビ」**(有料320円)を活用するのも手です。展示の要点を教えてくれるので闇雲に歩き回らずに済みます。子ども向け音声解説も収録されており、漢字にルビが振ってある専用タブレット端末の貸出(館内でレンタル可)もあります。「ここをもっと知りたい!」というスポットを効率よく押さえてくれるので、時間短縮に役立ちますよ。

- 服装・持ち物の工夫: 館内を長時間歩くため、大人も子どもも歩きやすい靴で行きましょう。館内は空調が効いていますが、子どもは興奮して走ったりして暑がることもあるので、体温調節しやすい服装がおすすめです。荷物はロッカーに預けるとしても、水分補給用の飲み物や、小腹が空いた時のおやつ、疲れた時用のご褒美シールや小さいオモチャなど、子どものご機嫌維持アイテムを少し持って行くと安心です。展示エリア内での飲食はできませんが、休憩所に行けば水筒やスナックでひと休みできますので、無理せず休み休み回ってください。

- 年パスの活用: 地元で頻繁に行ける方には、科博の**年間パスポート(サポーターズクラブ会員証)**も検討の価値ありです。大人1名1,500円で1年間常設展が何度でも無料になるので、例えばパパとママそれぞれ購入すれば子どもたちは元々無料ですから、以後は家族全員タダで入館できます。「今日は恐竜だけ見て帰ろう」「次は地球館だけ行こう」と分けて訪れることもでき、混雑してきたらサッと切り上げる柔軟な楽しみ方も可能になります。会員向けイベントの案内が届くなど特典もあるので、気に入ったらぜひリピートしてみてください。

飲食施設とランチ事情(館内レストラン・カフェ・周辺グルメ)

子ども連れのお出かけで悩みのタネになるランチ問題。国立科学博物館には館内で食事ができる施設が2ヶ所あり、用途に応じて使い分けられます。また、周辺の上野エリアにも子連れで入りやすい飲食店がたくさんありますので、上手にプランニングしてみましょう。

- 館内レストラン「ムーセイオン」: 地球館中2階(M2F)にある本格レストランです。老舗の上野精養軒が運営しており、洋食を中心としたメニューが楽しめます。席数は約80席で、テーブル席の落ち着いた雰囲気。ハンバーグやカレー、パスタなど子どもが食べやすい定番メニューから、科博ならではの限定メニューも登場します。特別展の開催時期にはテーマにちなんだコラボメニュー(例えば昆虫展の時にバッタを模したデザートなど)も提供され、話題になります。価格帯はランチで1,000〜1,500円程度と館内にしては良心的。キッズプレート(ティラノサウルスのイラスト付き旗が立ったお子様ランチ)もあり、小さい子も喜びます。ベビーチェアの用意も若干数ありますので、スタッフにお願いしてみましょう。ムーセイオンは休日は大変混雑するため、11時の開店直後か、13時半以降の遅めランチが狙い目です。待ち時間を避けたい場合は早めに受付に名前を書いておき、展示を見ながら順番待ちするのも一手です。

- 館内カフェ「くじらカフェ」: 地球館1階にある軽食カフェです。名前の通り入口にくじらのオブジェが飾られていて可愛らしい雰囲気。セルフサービス形式で、サンドイッチやホットスナック、カレー、ソフトクリーム、ジュースなどを手軽に購入できます。席数は約40席と少なめですが回転は早いです。ランチタイムにがっつりではなく、子どもに軽食を食べさせたいときやおやつタイムに利用すると良いでしょう。こちらも上野精養軒プロデュースなので味はお墨付き。博物館オリジナルのクッキーや恐竜型のパンなどテイクアウト商品もあります。外のベンチで食べたいときはテイクアウト利用してもOKです。混雑時は席が空くのを待つ必要がありますが、土日でも13時過ぎには比較的空いてきます。

- 持参弁当・飲食可能エリア: 前述の通り、日本館地下1階ラウンジと地球館屋上ハーブガーデンは飲食可です。お弁当やおにぎりを持参して節約ランチをしたいファミリーは、これらのスペースを利用しましょう。夏場は保冷バッグに入れておけば館内は空調が効いているので安心です。ラウンジではゴミ箱も設置されているので、出たゴミは各自で片付けてマナー良く利用してください。お昼のピーク時間を避け、11時台か14時以降にずらすと座席も確保しやすいです。「みんなでお弁当を食べる」のも小さな子には良い思い出になりますね。ただし飲食可能エリア以外での食事はできませんので、展示室内で食べ歩きなどは厳禁です。

-

周辺のランチスポット: 科博の周辺、上野公園内には他にも休憩所や飲食店があります。例えば隣接する東京国立博物館の敷地内にはカフェが、上野動物園内にもレストランや売店があります。科博だけでなく上野公園全体を視野に入れてランチ場所を考えるのも一つの方法です。ただし科博を一度出てしまうと再入館はできない(チケットが1回限り有効)ため、館内展示を途中で中断して外で食べ、また戻ってくるということは基本的にできません。どうしても外で食べたい場合は、大人一人だけ再入館料を払って子どもと再入場…という手も無くはないですが(入館料が安いので実行する人もいます)、できれば館内で完結させた方がスムーズでしょう。

もし午前中に科博を見終えて、午後は外に出るプランであれば、上野駅周辺まで行けば子連れ歓迎の飲食店が豊富にあります。ファミリーレストランやカフェも多数あり、ベビーカー入店可能なお店も多いです。例えば上野駅構内のフードコートや、駅ビル内のレストラン街を利用するのも便利です。 - 休館日や満席時の代替案: 科博が休みの日(月曜など)や、館内が満席で入れなかった場合、上野公園の中で気軽にランチをするなら、公園のベンチでテイクアウトを広げるのも良いでしょう。上野駅公園口前にはテイクアウト可能なカフェやコンビニもあります。天気が良ければピクニック気分で芝生に座って食べるのも子どもは喜びます。雨の日で外で食べられない時は、少し歩きますが上野駅周辺の飲食店街やアメ横方面に移動するのが無難です。特に上野マルイや松坂屋上野店などのデパートにはベビー休憩室も備えたレストランフロアがありますので、小さい子連れでも利用しやすいでしょう。

以上のように、館内外で食事をどうするか計画しておくと当日慌てずに済みます。子ども連れだと「お腹すいた!」の一言で予定変更を余儀なくされることも多いので、柔軟に対応できるよう頭に入れておいてくださいね。

所要時間別おすすめモデルプラン

国立科学博物館は広いため、所要時間によって回り方の戦略が変わります。ここでは**「2時間コース」「半日コース(4時間程度)」「1日コース」**の3パターンで、おすすめのモデルプランをご紹介します。お子さんの興味や体力に合わせて、プランを調整してみてください。

2時間でサクッと!ハイライトコース

「上野で他の予定もあるので短時間だけ科博を見たい」「子どもの集中力が2時間くらいしかもたなそう」という場合は、見どころを絞ったハイライト見学がおすすめです。ポイントは日本館か地球館、どちらかに注力すること。両方無理に回ろうとすると駆け足になってしまうので、ここは割り切ってしまいましょう。

プラン例:恐竜&動物メインなら地球館集中コース(約2時間)

- 地球館地下1階(約30分) – 入館したらまず恐竜フロアへ直行!ティラノサウルスやトリケラトプスを存分に眺めます。写真撮影も忘れずに。子どもがもっと見たいと言えば、時間を調整してゆっくりどうぞ。

- 地球館1階〜3階(約60分) – エレベーターで一気に3階へ上がり、動物剥製コーナーへ。ざっと一周してお気に入りの動物を探します。パンダやライオンなど人気者だけピックアップしても良いでしょう。その後2階へ降り、触れる科学体験展示をいくつか楽しみます。時間がなければ「観測ステーション」など目についたものだけでもOK。1階はアロサウルスだけ見たら次へ。

- ミュージアムショップ(約15分) – 地球館1階にショップがあります。恐竜フィギュアや動物グッズなど子どもが欲しがりそうなものが沢山!時間が押していなければお土産を選びましょう。短時間でもショップに寄ると満足感が上がります。

プラン例:日本の自然と科学技術を体験コース(約2時間)

- 日本館地下1階(約20分) – 入口を入ったらフーコーの振り子を観察。動いている理由はさておき、ゆらゆら揺れる様子を親子で楽しみます。時間が合えばシアター36〇の上映も1本見てみましょう(上映時間に注意)。

- 日本館2階・3階 (約60分) – エレベーターで3階へ上がり、日本の化石コレクションをひと巡り。フタバスズキリュウを見たら2階へ降り、ハチ公剥製にご対面。「昔本当にいた犬なんだよ」と教えると子どもも興味津々です。昆虫標本が好きなら2階南翼も少し覗いてみましょう。

- 日本館1階(約20分) – 「自然をみる技」展示室をざっと眺めつつ出口へ。江戸時代の和時計や和暦の展示で「昔はデジタル時計なかったんだね」と話題提供。子どもの機嫌が良ければ少し説明するくらいにして、長居はせず切り上げます。

- 日本館建物見学(約10分) – 余裕があれば中央ホールの天井ステンドグラスや建物内装を見上げてみましょう。「素敵な建物だね」と声をかけてあげるだけでも、子どもなりに雰囲気を感じ取るものです。

- ショップ(約10分) – 日本館地下1階の小さなショップでポストカードやお菓子などを記念購入して終了!

2時間コースでは、子どもの興味が最大限に向くものだけをつまみ食いするイメージです。「全部は見られないけど、また来ようね」と伝えて後ろ髪引かれつつ退館するくらいが丁度良いでしょう。短時間でも、恐竜と動物だけなどテーマを絞れば満足度は高いですよ。

半日たっぷり!充実コース(約4時間)

午前か午後の半日を使って科博を楽しむなら、日本館+地球館の主要スポットを一通り回れるスタンダードコースがおすすめです。4時間あれば、途中休憩やランチを挟んでも主要展示はほぼ網羅できます。

プラン例:定番スポット制覇コース

- 開館〜午前(約2時間) – 朝イチに入館したらまず地球館へ向かい、地下1階の恐竜展示からスタート。早朝なら空いているのでゆっくり恐竜を見るチャンスです。続いてエレベーターで3階に上がり、コンパスを予約している場合はその時間帯で利用。予約がない場合は通常展示を順に3階→2階→1階と降りながら回ります。各フロアのポイントは既述の通りですが、全部細かく見ると時間が足りないので、恐竜・動物・体験展示などお子さんの興味が強い部分を中心に見学しましょう。

- ランチ休憩(約45分) – お腹頃になったら一旦休憩。館内のムーセイオンやラウンジで昼食をとります。子どもが疲れていそうならしっかり長めに休憩を、元気いっぱいなら軽く済ませて続きへ。

- 午後(約1時間30分) – 日本館へ移動し、1階〜3階の展示を見ます。地球館に比べ展示室がコンパクトなので、こちらは駆け足でも大体30〜40分で一周できます。3階でフタバスズキリュウを見て、2階でハチ公に挨拶し、1階で振り子とシアター36〇をチェック、といった具合に主要スポットを押さえましょう。時間があればシアター36〇の上映に合わせて鑑賞すると子どもの満足度が上がります。

- 最後にショップ巡り(約30分) – 日本館地下と地球館1階のミュージアムショップに立ち寄ってお土産選び。恐竜のフィギュアや科学実験キット、図鑑、科博オリジナルグッズなど種類豊富なので、子どもと一緒に悩みつつ楽しく選びましょう。「今日見た恐竜買っていいよ」とご褒美をあげるのも良い記念になります。

半日コースでは、展示エリアをほぼ全て触れる形になりますが、全てをじっくり読み込むのは難しいです。子どもが興味を示したものに時間を割き、そうでないものは足早に通過するメリハリが大切です。親としては全部見せたい気持ちもありますが、「また今度来て続きを見ようね」と余韻を残すくらいが子どもの意欲も続きます。

丸一日満喫!じっくりコース(〜7時間)

朝から夕方までフルに使って科博にどっぷり浸るコースです。子どもの体力・興味が続く限り、常設展も特別展もイベントも全部盛りだくさんに楽しんでしまいましょう。遠方から旅行で来て「今日一日は上野の博物館巡り!」という場合にも向いています。

プラン例:朝から科博堪能1日コース

- 午前中:常設展 前半 – 開館と同時に入り、午前中は比較的人が少ない日本館から攻めます。日本館の展示を1階から3階までじっくり見学。好きな展示では立ち止まり、わからないことはその場で音声ガイドを聞いたり学芸員さんに質問してみても。余裕があればゆっくり写真撮影も楽しみます。シアター36〇もこの時間に体験しておきましょう。

- 昼食休憩 – お腹が空いたら館内でランチ。ムーセイオンでしっかり食事をとり、午後に備えてエネルギー補給です。子どもが疲れていれば少し長めに休み、館外のベンチで遊ばせたりして気分転換させます。

- 午後前半:常設展 後半 – 地球館の展示を腰を据えて見学。コンパスの予約が午後にあれば時間に合わせて利用します。恐竜研究のエリアでは化石に関する子どもの質問にとことん答えたり、2階の体験展示は全部試してみたり、時間を気にせず親子で存分に楽しみましょう。3階の剥製コーナーでは一つ一つの動物について「これはどこに住んでいる動物だね」など会話を膨らませると、子どもの学びが深まります。もしこの時点で子どもが飽き始めていたら、無理せず次のプランに切り替えてもOKです。

- 午後後半:特別展 or 周辺散策 – 常設展を見終えたら、まだ元気があれば開催中の特別展に挑戦してみます。チケットを事前に予約しておけばスムーズです。内容によっては子どもには難しい展示もありますが、図鑑にはない貴重な実物資料が見られる良い機会です。例えば恐竜展であれば動くロボット恐竜に子どもが歓声を上げたり、宝石展ならキラキラ光る石にうっとりしたりと、新たな興味が生まれるかもしれません。特別展がないor見ない場合は、科博を一度出て上野公園内を散策するのも手です。上野動物園の入口前まで行って動物像を見るだけでも息抜きになりますし、公園の噴水広場で遊ぶのも子どもリフレッシュには効果的です。

- 夕方:仕上げ – 科博に戻って(再入館はできないので、特別展を見た後の場合そのまま出口へ)最後にショップでもう一度お買い物。図鑑や大型のおもちゃなど、1日頑張ったご褒美に奮発して購入するのも良いでしょう。夕方17時の閉館まで居たら、本当に一日中科博を満喫したことになります。帰り道、子どもはぐっすり眠ってしまうかもしれませんね。

1日コースでは、とにかく休憩と気分転換を適宜挟むことが重要です。子どもの集中力はずっとは続きませんから、公園で体を動かす時間を作ったり、途中でアイスクリームを食べたり、オンオフをつけると良いでしょう。また、あれもこれもと詰め込みすぎないのもポイントです。子どもが一番楽しみにしていたこと(恐竜を見る、コンパスで遊ぶ等)を優先的に叶えてあげ、残りはその時の様子で柔軟に決めるくらいが、みんなハッピーで終われるコツです。

上野周辺の子連れお出かけスポットと組み合わせ

国立科学博物館だけでも充実した時間が過ごせますが、せっかく上野に来たなら周辺の施設にも足を伸ばしてみませんか?上野恩賜公園エリアには子どもと一緒に楽しめるスポットがたくさんあります。科博とのハシゴでさらに充実した一日になること間違いなしです。

- 上野動物園: 科博から徒歩5分ほど、公園の隣にある日本で最も有名な動物園です。ジャイアントパンダのシャンシャンが話題になりましたが、現在もリーリーやシンシンといった可愛いパンダたちに会えます。科博で剥製を見た後に本物の生きている動物を見ると、子どもの反応もまた違ったものになるでしょう。「さっき博物館にいたトラさんが寝てるね!」なんて比較しながら見るのも面白いかもしれません。ただし上野動物園は17:00閉園(入園16:00まで)なので、科博と同日訪問するなら午前と午後で分けて回るのがおすすめです(例:午前中動物園、午後科博 あるいはその逆)。両方1日で回ると相当歩くことになるため、小さな子連れなら2日に分ける方が無理がありません。上野動物園内にも授乳室やキッズ向け施設が整っています。

- 上野恩賜公園(上野公園): 科博の所在地でもある上野公園自体が、家族で楽しめる広大な憩いの場です。科博の前の噴水広場では夏に子どもが水遊びできる噴水が出たり、秋には美しい紅葉が見られたりと、季節ごとに表情を変えます。科博見学の合間に公園のベンチでおやつを食べたり、芝生広場でちょっと走り回ったりするだけでも子どもの気分転換になります。時間が許せば、公園内のボート池**(不忍池)**でスワンボートに乗ってみるのも楽しいですよ(所要20〜30分)。特に春は池の周りに桜が咲いて絶景です。無料で入れる小さな遊具広場も公園内にありますので、博物館で頭を使った後は公園で身体を動かす…という組み合わせもばっちりです。

- 東京国立博物館: 上野公園内にある日本最古の博物館で、美術品や歴史資料を展示しています。科博とは展示ジャンルが異なりますが、小学生以上で歴史や刀剣に興味がある子ならこちらもおすすめです。実物の刀や甲冑、土偶や埴輪など教科書で見る文化財が目白押しで、「鬼滅の刃みたいな刀がある!」「縄文土器ってこんな大きいんだ!」と目を輝かせる子もいます。国立博物館には小中学生向けにワークシートも用意されており、学びの場としても優秀です。未就学児には少し難しい内容ですが、広い館内を歩くだけでも探検気分で楽しめます。所要時間はさらっと見て1〜2時間、じっくりなら半日かかる規模です。科博との同日見学は体力勝負ですが、上野を代表する2大博物館制覇は思い出になります。

- その他周辺の施設: 上野エリアは他にも国立西洋美術館(世界遺産の建物で有名)や上野の森美術館、子ども向け企画展をよく開催する東京都美術館など文化施設が集まっています。芸術系はさすがに子どもにはハードルが高いかもしれませんが、彫刻の庭を散歩したり、建物の外観を見て回るだけでも非日常体験になるでしょう。また、公園の反対側(池之端方面)には下町風俗資料館という小規模な博物館もあり、大正〜昭和初期の東京の街並みを再現した展示で昔のおもちゃ遊び体験ができます。レトロな雰囲気が逆に子どもには新鮮で、駄菓子屋さんごっこをしたりして遊べますよ(こちらは1時間もあれば充分です)。さらに足を伸ばせば御徒町の科学技術館(こども科学館)や、少し先のすみだ水族館(押上)なども電車でアクセス可能です。上野を拠点に天候や子どもの疲れ具合を見ながら計画を組み替えられる柔軟さも、都心観光の良いところですね。

家族で行ってみた!体験談からのアドバイス

最後に、実際に未就学児や小学生を連れて国立科学博物館を訪れた家族の体験談をもとに、リアルな感想やアドバイスをまとめます。先輩パパママの声はとても参考になりますよ。

未就学児(乳児・幼児)連れの体験談

ケース1:2歳8ヶ月の恐竜大好きっ子と訪問

「孫(2歳8ヶ月♂)を連れて行きました。正直まだ早いかな?と心配でしたが、結論として十分楽しんでいました! 恐竜の骨を見て『おっきーい!』と大興奮。動物剥製も『ゾウさん!ライオン!』と次々見つけて指差して喜んでいました。ただ、やはり展示の内容自体は難しく、集中力も長くは続かないので、興味を示したものにだけ付き合って、それ以外は流しました。広いので途中でベビーカーでお昼寝もしましたよ。2歳児には少しレベル高いと思っていたけど、連れて行った甲斐がありました。」

ケース2:1歳0ヶ月&5歳10ヶ月姉妹を連れて家族4人で

「年長のお姉ちゃんと1歳なりたての妹をパパママで連れてお正月に行きました。人出が多く大変な面もありましたが、結果7時間も滞在!それでも子ども達は飽きることなく楽しんでくれました。5歳の長女は振り子やシアター36〇など渋い展示まで気に入って、音声ガイドを借りて積極的に学んでいました。一方1歳の次女は流石に途中お昼寝や授乳で抜ける時間もありましたが、それでも剥製の動物を見つけるたびに『ばぁ!』と言ってニコニコ。本人なりにかくれんぼしているような感覚で動物探しを楽しんでいたようです。大変だったのは授乳室の待ち時間ですね…。1人用個室なので、混雑日に当たってしまい順番待ちで泣かれ、結局ベンチで授乳しました。授乳ケープを持って行って正解でした。それから離乳食は地下のラウンジであげましたが、やはりお昼は混むのでちょっと時間をずらした方が良さそうです。小さい子連れでも設備の下調べと準備をしっかりすれば丸一日遊べると分かったので、自信になりました!」

ケース3:3歳と1歳の兄弟をパパと3人で

「『この歳で博物館デビューするとは…』とドキドキしながら3歳長男&1歳次男を連れて行ってきました。結果、3歳はもちろん1歳も驚くほど色々なものに反応してニコニコしていました。やはり恐竜ゾーンは鉄板で、長男は帰宅後もしばらく図鑑を引っ張り出して恐竜ごっこしていました。良かったのは館内がベビーカーでも移動しやすかった点です。次男が寝たらそのままベビーカーで静かなエリアを回って寝かせておけました。ただ、昼食時にレストランがいっぱいで困ったので、次回は早めに行くか弁当持参しようと思います。あと、帰り際に『もっと見たかった〜』と長男が拗ねてしまったので、次は時間に余裕を持っていこうと反省です(笑)。それだけ楽しかったということでしょうね。」

小学生連れの体験談

ケース4:小学2年生の恐竜好き男子とパパで

「息子(8歳)は恐竜マニアなので、夏休みに二人で上野科博へ。特別展(恐竜博)と常設展を合わせて見ましたが、見学時間は合計5時間!途中休憩を挟みつつでしたが、息子は疲れ知らずで『もっと見る!』と最後まで元気いっぱいでした。印象的だったのは、特別展で解説を真剣に読み込んでいたこと。家では落ち着きがないのに、興味のあることにはこんなに集中するのかと驚きました。常設展の方でも音声ガイドを自分から欲しがり、子ども向け解説を聞きながら回っていましたよ。親の知らない知識を色々吸収して成長していたのが頼もしかったです。帰りはミュージアムショップで恐竜の立体パズルを買わされましたが(笑)、自宅で一生懸命組み立てていました。」

ケース5:小学5年生&3年生兄妹と家族で

「上野にはよく行きますが、科博は子ども達が小さい頃以来久々に行きました。当時は幼児で走り回るだけでしたが、小学生になった今回は本人たちが展示内容を理解できる分、とても充実した訪問になりました。特に5年生の兄は学校で理科を習っていることもあり、宇宙の歴史や科学技術史の展示に食いついて、『これ授業で習った!』と嬉しそうでした。3年生の妹は動物と昆虫が大好きなので、日本館の昆虫標本や地球館の剥製コーナーを念入りにチェック。図鑑片手に名前探しをしていました。館内で開催されていたクイズラリーにも兄妹で挑戦し、全問正解して記念のシールをもらって大喜び。以前は疲れて途中で帰りたがっていたのに、今回は閉館まで『もっと見たい』と言っていたので成長を感じました。また夏休みの自由研究ネタ探しに来たいと言っています。」

体験談からの総合アドバイス

- 興味のある分野だと子どもの集中力は続く! – 恐竜や生き物など好きなものがある子は、それに関する展示では驚くほどじっくり見たり聞いたりしてくれます。逆に興味が薄い分野ではあっさりなので、子どもの「好き」に寄り添ったコース配分が大事だと分かります。

- 小さい子でも意外な展示を気に入ることも – 5歳の女の子がフーコーの振り子を1位に選んだり、1歳児が時計の展示に喜んだ例もありました。大人から見て渋い展示でも、子どもなりのポイントで楽しんでいることがあるので、「無理かな?」と決めつけず一通り見せてあげるのも良いですね。ただし怖がっている様子があればすぐ切り上げてOKです。

- 授乳室・ランチは事前の場所確認&時間調整を – 乳幼児連れの場合、授乳室やおむつ替え場所はあらかじめ把握しておくと安心です。混雑日は授乳室待ちも起こり得るので、授乳タイミングを早めに持ってくる、混む前に済ませるなど工夫すると良いでしょう。離乳食や昼食も混雑時間を避けて動けばスムーズです。

- 子どもの「もっと見たい」に応えるには時間に余裕を – 科博は本当に広いので、子どもがハマって動かなくなるスポットが出てきても対応できるよう、スケジュールは余裕を持つのがおすすめです。せっかく夢中になっているのに「時間ないから行くよ」と引き剥がすのはもったいないですよね。とはいえ全部見るのは難しいので、「次回のお楽しみ」を残すくらいで丁度いいとも言えます。

- 親も一緒に楽しむ姿勢で – 最後に大切なのは、大人も一緒にワクワクする気持ちです。子どもにとって博物館は未知の世界。難しい部分も「面白いね!」と前向きに楽しむ親の姿を見せれば、自然と子どもも科学や歴史への興味が湧いてきます。展示を見て分からないことが出てきたら、一緒に調べてみるのも素敵な学びの時間になります。

以上、国立科学博物館(東京・上野)の楽しみ方を子連れ目線で詳しくご紹介しました。東京で科学館をファミリーで楽しみたいと考えている方は、ぜひ科博で親子の好奇心を思いきり刺激してみてください。雨の日でも充実した室内遊び学びができる最高のスポットですよ。事前準備とちょっとした工夫で、乳児から小学生まで家族全員が笑顔になれる一日になるはずです。上野の豊かな文化ゾーンで、素敵なファミリータイムをお過ごしください!

| 【2025年最新版】群馬県で0歳児と楽しめるおすすめ遊び場10選 |

| 石川観光の外せない定番スポット19選 |

| ペアーズで50人とデートした筆者が徹底解説!口コミ・攻略方法を完全網羅 |

| ディズニー・シーのおすすめレストラン【家族編】 |

| 名古屋と言ったらこれ!JR名古屋駅周辺で買える名古屋みやげ21選! |