SKIPシティ映像ミュージアム&川口市立科学館サイエンスワールド完全ガイド ~未就学児~小学生と楽しむ方法~

関東エリアで家族のお出かけスポットをお探しなら、埼玉県川口市の「SKIPシティ」に注目してください!ここには、映像の世界を体験できる「SKIPシティ映像ミュージアム」と、科学の不思議に触れられる「川口市立科学館(サイエンスワールド)」という2つの魅力的な施設があります。どちらも親子で遊びながら学べる参加型のミュージアムで、特に未就学児から小学生のお子さんがいるファミリーにおすすめです。全天候型の屋内施設なので、暑い日や雨の日、寒い日でも快適に過ごせ、年間を通じて楽しめます。この記事では、SKIPシティ映像ミュージアムと川口市立科学館を思い切り満喫するためのポイントを網羅的にご紹介します。施設の特徴や見どころ、アクセス情報から、体験展示や注目イベント、子どもが喜ぶ楽しみ方、ランチスポット、混雑対策、季節ごとのイベント情報、モデルコース、家族連れ目線の口コミ的アドバイスまで、たっぷり20,000字以上の完全ガイドです。これを読めば、次の週末のお出かけ計画がばっちり立てられるはずです!

それでは、SKIPシティ映像ミュージアムと川口市立科学館サイエンスワールドの魅力を一緒に探っていきましょう。

施設紹介:SKIPシティ映像ミュージアムと川口市立科学館とは?

まずは今回ご紹介する2つの施設について、基本的な特徴を押さえておきましょう。それぞれテーマは異なりますが、共通しているのは「見て触れて体験しながら楽しく学べる」という点です。子どもから大人まで夢中になれる仕掛けが満載ですよ。

SKIPシティ映像ミュージアムとは?

SKIPシティ映像ミュージアムは、日本で唯一の「体験型映像ミュージアム」です。映画やテレビ番組がどのように作られるのか、その仕組みや歴史をインタラクティブな展示で学ぶことができます。2003年開業のSKIPシティ(正式名称:彩の国ビジュアルプラザ)の中核施設の一つで、映像産業の技術発信拠点でもあります。館内には、昔の映像機器から最新のデジタル技術まで幅広い展示があり、実際に体を動かして映像制作の工程を体験できるのが最大の魅力です。

子どもたちはもちろん、大人にとっても新鮮な発見が多い博物館で、「映像ってこんな風に作られているんだ!」と親子で感心する場面もたくさんあるでしょう。アナウンサーや映画監督になりきれるコーナーから、VR(バーチャルリアリティ)やプロジェクションマッピングといった最新技術の体験まで、映像ミュージアムには五感を使って楽しめる工夫が凝らされています。映像制作の裏側を知ることで、普段見ているテレビ番組や映画が一段と面白く感じられるようになりますよ。

さらに映像ミュージアムでは、定期的にテーマを変えた企画展も開催されます。人気キャラクターや最新技術にフォーカスした企画展が多く、子どもたちにとって身近な話題で楽しみながら映像の世界を深められるのも特徴です。また、小学生向けのワークショップが毎週末に開かれており、実際に簡単な映像作品を作る体験教室も行われています。こうしたプログラムへの参加を通じて、未来の映像クリエイターの芽が育つかもしれません。

川口市立科学館(サイエンスワールド)とは?

川口市立科学館(サイエンスワールド)は、子どもから大人まで科学の不思議を「見て・触って・発見できる」参加体験型の科学館です。SKIPシティの敷地内にあり、科学に関するさまざまな施設が一堂に会しています。主な構成は、約40種類もの体験装置が並ぶ科学展示室、満天の星空と迫力映像が楽しめるプラネタリウム、そして本物の天体望遠鏡で星や太陽を観察できる天文台です。これらが一つの建物内(3フロア+屋上)にまとまっていて、天候を気にせず一日中遊びながら学べるスポットになっています。

科学館の展示テーマは「太陽」。太陽を起点に、「力」「光」「水」「大気」「生命」という5つのサブテーマに沿った展示が展開されています。小さな子どもでも興味を持ちやすいようカラフルで触り甲斐のある装置が多く、また大人が見ても「なるほど」と思う科学原理が隠されている奥深い内容です。展示物にはあえて詳しい説明書きを付けておらず、自分で試したり観察したりして「なぜだろう?」と考える工夫がされています。その代わり、館内にはインストラクター(学芸員)のスタッフさんが常駐しており、子どもが戸惑っているときやもっと知りたいときに、優しくヒントを与えてくれます。親子で「ああでもない、こうでもない」と話し合いながら実験できるので、家族のコミュニケーションも弾みます。

川口市立科学館は市立の施設ということもあり、入館料が非常にリーズナブルなのも嬉しいポイントです(詳細は後述しますが、小中学生100円、未就学児は無料)。安価ながら設備は本格的で、プラネタリウムは最新鋭の投影システムを導入し、天文台には大きな反射望遠鏡が備わっています。また土日祝を中心に科学実験ショーや工作教室などのイベントも充実しており、リピーターでも毎回新しい楽しみがあります。川口市立科学館は、まさに「大人も子どもも楽しみながら学べる」施設として地元で親しまれており、雨の日や猛暑日などの屋内レジャーにもってこいです。

アクセス:SKIPシティへの行き方と交通手段

2つの施設はいずれもSKIPシティの敷地内にあります。SKIPシティ自体は広い複合施設ですが、映像ミュージアムと科学館は隣接しており徒歩数分の距離です。そのためアクセス方法や最寄り交通機関は共通になります。車でも公共交通でも行きやすい場所にありますので、ご家族の都合に合わせて選びましょう。

-

所在地:埼玉県川口市上青木3-12(SKIPシティ内)

(カーナビにセットする場合は「川口市立科学館」または「SKIPシティ映像ミュージアム」の住所を入力するとスムーズです)

電車とバスでのアクセス

最寄り駅からは少し距離があるため、電車で行く場合は駅からバスを利用します。最寄りの鉄道駅は以下の通りです。

-

JR京浜東北線「川口駅」:東口から国際興業バスで約13分。「川口駅東口」バスターミナル7~9番乗り場から下記の系統に乗車し、「川口市立高校」バス停で下車(いずれも停留所名に「川口市立高校」が含まれる系統です)。バス停からSKIPシティまでは徒歩5分程度です。

- 川18系統(川口市立高校経由 鳩ヶ谷公団住宅ゆき)

- 川19系統(川口市立高校・グリーンセンター経由 戸塚安行駅ゆき)

- 川20系統(川口市立高校・グリーンセンター経由 東川口駅ゆき)

-

川23系統(川口市立高校・医療センター経由 新井宿駅ゆき)

※いずれも「川口市立高校」停留所に停まります。

-

JR京浜東北線「西川口駅」:東口から国際興業バスで約9分。5番乗り場から乗車します。

- 西川08系統(川口市立高校先回り 上青木循環)に乗り、「川口市立高校」下車、徒歩約5分。

-

西川09系統(SKIPシティ経由 鳩ヶ谷駅西口ゆき)に乗り、「SKIPシティ」または「SKIPシティ東」下車、徒歩すぐ。

※西川09系統は本数が少なく平日1日5本程度ですが、SKIPシティの敷地内に直接停まります。

-

埼玉高速鉄道(埼玉スタジアム線)「鳩ヶ谷駅」:駅西口から国際興業バスで約5~10分。

- 川18系統(川口市立高校経由 川口駅東口ゆき)に乗り、「川口市立高校」下車、徒歩5分。

- 西川09系統(西川口駅東口ゆき)に乗り、「SKIPシティ」または「SKIPシティ東」下車。※こちらも本数少なめ。

各駅からのバスはいずれも本数がそれなりにあり、特に川口駅・西川口駅からは平日でも概ね15~20分おきに出ています。バス停「川口市立高校」で降りたら、高校校舎を目指して少し歩き、交差点を曲がるとSKIPシティの建物群が見えてきます(道案内の看板もあります)。ベビーカー連れの場合、バスはノンステップ(低床)車両が多いので乗降しやすいですが、混雑時間帯は避けた方が無難です。

車でのアクセスと駐車場

自家用車でもアクセス可能です。最寄りのICは以下になります。

- **東京外環自動車道「川口西IC」**から約15分。ICを出て県道35号(産業道路)を川口方面へ直進し、「岸川中」交差点を右折→「南前川」交差点を左折。国道111号を進み、「上青木交番前」交差点を右折し、次の信号を左折するとSKIPシティ入口です。

- **東京外環自動車道「川口中央IC」**から約10分。「川口中央IC」出口を出てすぐの交差点「岸川中」を左折→以降は上記と同じ道順です。

- **首都高速川口線「新郷出口」**から約10分。出口を出てすぐの交差点を左折し県道34号を直進、「鳩ヶ谷駅入口」交差点を左折。2つ目の信号を過ぎた次の交差点を左折するとSKIPシティ方面です。

SKIPシティには有料駐車場があります。駐車場は敷地内数ヶ所に分かれており、合計でかなりの台数が収容可能です。入口の警備員の指示に従って進むと空きスペースに案内されます。料金は1時間200円で、以降30分ごとに100円と比較的手頃です(例:3時間停めても600円程度)。科学館や映像ミュージアムの利用者は特別な割引等はありませんが、料金は上限が1日1000円程度に設定されている場合があります。最新の駐車料金や収容台数はSKIPシティ公式サイトで確認できます。

土日祝は家族連れの車で駐車場が混み合うこともあります。午前中の早い時間なら比較的余裕がありますが、正午前後は満車になることもあるので注意しましょう。平日は周辺の企業なども利用するため、駐車場棟によっては埋まっていることがあります。万一駐車場が満車の場合、近隣のコインパーキング(徒歩5~10分圏内に数か所あり)を利用する手もありますが、できれば早めの到着か公共交通機関の利用をおすすめします。

ベビーカーや車椅子でのアクセス

SKIPシティ内の各施設へはベビーカーや車椅子でのアクセスもスムーズです。バス停から施設入口まで歩道が整備され段差はありません。駐車場からもスロープやエレベーターを使って移動可能です。映像ミュージアムと科学館それぞれの建物入口には自動ドアがあり、ベビーカーでそのまま入館できます。館内にはエレベーターが設置されているので、上階のプラネタリウム(科学館3階)や映像ミュージアム3階展示ゾーンにも移動しやすくなっています。

ただし、プラネタリウム鑑賞時はベビーカーは入口付近に畳んで置く必要があります(スタッフが預かりスペースを案内してくれます)。また映像ミュージアム内も週末など混雑時はベビーカーでの移動がやや大変な場合もありますので、館内で抱っこひもに切り替えるなど臨機応変に対応すると良いでしょう。なお、科学館・映像ミュージアムともに障がい者用駐車スペースや多目的トイレも完備されています。

映像ミュージアムの見どころ・体験展示:映画とテレビの世界へGO!

それではまずSKIPシティ映像ミュージアムから、施設内の見どころや体験型展示の内容を詳しく見ていきましょう。映像ミュージアムは2階と3階が展示エリアになっており、大きく分けて「映像学習ゾーン(2階)」と「映像制作ゾーン(3階)」に区分されています。受付でチケットを購入しエントランスを入ると、そこはまさに“ようこそ映像の世界へ!”という雰囲気。子どもたちは入り口から早速ワクワクが止まらないはずです。

映像の原理を遊びながら学べる「映像学習ゾーン」(2階)

2階に広がる映像学習ゾーンでは、映像の歴史や基本的な仕組みを学べる展示が中心です。「なぜ映像は動いて見えるの?」「昔の映画ってどうやって撮っていたの?」といった素朴な疑問に答えてくれるコーナーがいっぱいあります。展示タイトルだけ聞くと難しく感じるかもしれませんが、どれも実際に手を動かして遊べるものばかりなので、小さな子でも感覚的に楽しめます。

- ウェルカムトンネル:入口を抜けるとまず現れるのがカラフルな光や映像に囲まれたトンネルです。ここを通り抜ければ気分はすっかり“映像の国”の住人!子どもたちもテンションが上がります。

- 映像の原理コーナー:「映像が動いて見えるしくみ」を実演する装置が並んでいます。古典的な映像機器であるソーマトロープ(円盤に描かれた絵が回転で重なり合って見える玩具)やゾートロープ(筒の中の連続絵を回転させアニメーションに見せる装置)などが展示されており、実際にハンドルを回して体験できます。パラパラ漫画の要領で「静止画が連続すると動いて見える」仕組みが直感的に理解できるでしょう。昔使われていた貴重な映像機器の実物もあり、大人には懐かしく子どもには新鮮です。

- 美術セット(パリの街角セット):映画の撮影用セットの一例として、ヨーロッパの石畳の街並みを再現した一角があります。まるで映画の中に迷い込んだかのようなリアルなミニセットで、街灯やカフェの外観など細部まで作り込まれています。セットには「ここから撮影すると本物らしく見えるよ」という撮影ポイントの目印が付けられており、その位置からスマホカメラ越しに覗くと、不思議と本当に広い街並みにいるかのような写真が撮れます。これは実際の映画撮影で使うテクニックで、セットとカメラアングルの工夫によって現実には存在しない場所を表現できるという面白さを体験できます。

- 撮影体験コーナー:プロ仕様のビデオカメラ(大小いくつかあり、子どもでも覗ける高さに調整可能)を使って、自由に被写体を撮影してみるコーナーです。カメラには台車(ドリー)が付いており、レールの上を前後に移動させながら撮影できます。お子さんがカメラマン役、お父さんお母さんが**俳優(被写体)**役となって、移動撮影やカメラアングルを実際に試してみましょう。例えば、低いアングルから舐めるように撮ると迫力が出る、など映像ならではの表現を体感できます。普段ビデオカメラを触ったことがない子でも、ファインダーを覗いて家族を映すだけで大盛り上がり。自分が撮った映像がモニターに映るので、「監督になったみたい!」と得意顔になる子もいます。

- 音響・サウンド体験コーナー:映像に欠かせない効果音を自分で作ってみるコーナーです。ここではスクリーンに何かの映像が流れ、その場面に合った効果音をタイミング良く鳴らす体験ができます。机の上には色々な小道具が並んでおり、例えば金属板や木の箱、鈴、ホイッスル、水の入った容器など、工夫次第で様々な音を出せるものばかり。スタッフの指示に従いながら、小道具を叩いたり擦ったりして映像に音を付けてみましょう。上手くハマると映画の一場面がグッとリアルに感じられ、「音を付けるだけでこんなに違うんだ!」と驚くはず。子どもたちはゲーム感覚でチャレンジでき、音が出るたびに大笑いしたり感心したりしています。

- 実写合成体験(ブルーバック合成):映画撮影でよく使われる「クロマキー合成(背景合成)」を体験できる人気コーナーです。ここには本物そっくりの小型自動車のセットが置かれ、その背後に大きなブルーバック(青い背景幕)が設置されています。子どもたちは車の運転席や助手席に乗り込んで、さあドライブ!実際には車は動きませんが、前方のスクリーンに映る映像では、乗っている自分たちが色々な風景の中を走っているように合成されて映ります。都会の夜景、高速道路、宇宙空間(!)など、様々な背景映像との合成が楽しめ、「本当に旅しているみたい!」と大興奮間違いなし。大人でも思わず笑顔になるユニークな体験です。これはテレビ番組の天気予報や映画の特殊撮影で利用されている技術で、画面上で見るととても自然に溶け込んで見えるのが不思議なポイントです。

- ジオラマ(映画制作現場のミニチュア模型):映画の撮影現場をミニチュアで再現したジオラマ展示もあります。監督やカメラマン、音声さん、俳優などが配置されたセットの縮小模型で、上から覗き込むと撮影現場の全体像がよくわかります。手元のタブレット端末を使って各人形をタップすると、「監督:○○の役割」「照明スタッフ:△△の役割」といった説明が読めたり、ミニチュアの角度を変えた映像が表示されたりします。子どもたちはジオラマのおもちゃ的な可愛らしさに見入りますし、大人は「映画作りにはこんなに沢山の人が関わっているんだ」と改めて驚かされるでしょう。家族で映画を見るとき、「このシーンはあの人たちが支えてるのかな」なんて話題も出てきそうですね。

これらの展示を巡るうちに、子どもたちは自然と映像の仕組みに引き込まれていきます。「ボタンを押したら○○が動いた!なんで?」「これ転がすと速さが変わるよ、え、なんで~!?」と好奇心いっぱいに遊ぶ姿が各所で見られます。親御さんはぜひ答えを急がず、「どうしてだろうね、一緒に考えてみようか」と問いかけてみてください。映像ミュージアムの2階はまさに“遊びながら学ぶ”の宝庫。展示物ひとつひとつで親子のコミュニケーションが生まれ、「発見する喜び」を共有できるでしょう。

映画制作の舞台裏へ!「映像制作ゾーン」(3階)

エスカレーターまたはエレベーターで3階に上がると、さらに本格的な映像制作体験が待っています。映像制作ゾーンでは、実際のテレビスタジオさながらの設備で、番組制作の疑似体験ができるのです。ここからは大人でも目を輝かせてしまうような、貴重な体験コーナーのオンパレードですよ。

- スタジオ303「ワンダースタジオ」:2023年にリニューアルされた最新設備の体験スタジオです。円形ブースに360度の巨大スクリーンが設置されており、4K対応の迫力ある映像体験ができます。ここでは、例えば空飛ぶ乗り物に乗って冒険するような映像が周囲に映し出され、その中に自分も入り込んだような不思議な感覚を楽しめます。VR(バーチャルリアリティ)に近い没入型のアトラクションで、小さなお子さんでも安全に体験できるよう工夫されています。360度映像に囲まれると、大人でも「おおっ!」と声が出るほどの臨場感。子どもたちはキャッキャと喜び、一度体験すると「もう一回やりたい!」とリピートする子もいるほどです。

- 空飛ぶ魔法のじゅうたん:映像ミュージアム名物のアトラクションの一つが、この“魔法のじゅうたん”体験です。アラジンの物語に出てくるような中東風のじゅうたんに腰掛け、目の前の大型スクリーンに映る映像と合成されて、まるで大空を飛んでいるかのような映像が楽しめます。2階のブルーバック合成が「車で走る」体験なら、こちらは「空を飛ぶ」バージョンと言えるでしょう。風景がクルクルと変わり、雲の上を進んだり街並みを見下ろしたりといった映像に子どもたちは大興奮!乗っている様子を写真や動画で撮ると、本当に空中に浮かんでいるように見えるので、SNS映えも抜群です。家族みんなでじゅうたんに座って空中散歩…なんてシーンも映像ならではですね。

- アナウンサー・キャスター体験:テレビ局のスタジオを模したブースでは、ニュースキャスターや天気予報のアナウンサーになりきる体験ができます。実物のニュースデスクとカメラ、照明がセットされており、子どもが座るとまさにテレビのニュース番組さながら。原稿が表示されるモニター(テロップ)を見ながら、実際にニュース原稿を読み上げることに挑戦できます。例えば「今日は川口市立科学館に来ています…」というリポートを読むと、自分の姿が背景合成された画面に映し出され、「○○キャスター現場からの中継でした」といった雰囲気に!うまく読めなくてもそれはそれでご愛嬌で、家族で大笑いしてしまう場面です。また天気予報コーナーでは、日本地図が映ったモニターの前に立ち、指し棒を持って「明日は晴れるでしょう」と解説する体験もできます。これは合成映像なので、実際には背後に何もない中で指し示す必要があり難易度が高いのですが、スタッフがコツを教えてくれるので安心です。自分がテレビに出ているような映像を見て子どもは大喜びし、親御さんは「将来本物のアナウンサーになるかも?」なんて夢が広がるかもしれません。

- 歌のお姉さん・パフォーマー体験:ステージ上で歌ったり踊ったりする体験コーナーもあります。NHKの子ども向け番組のようにカラフルな舞台セットとマイクが用意され、好きな歌に合わせてパフォーマンスすると、その映像が背景演出付きでモニターに映し出されます。恥ずかしがり屋のお子さんも、不思議とスポットライトを浴びるとノリノリになることも!家族で一緒に「森のくまさん」などを歌って楽しむ姿も見られます。まるで自分がテレビ番組の「歌のお兄さん・お姉さん」になったような体験で、映像に音楽やエフェクトがつくとちょっとしたスター気分です。お子さんの意外な才能が開花するかもしれませんよ。

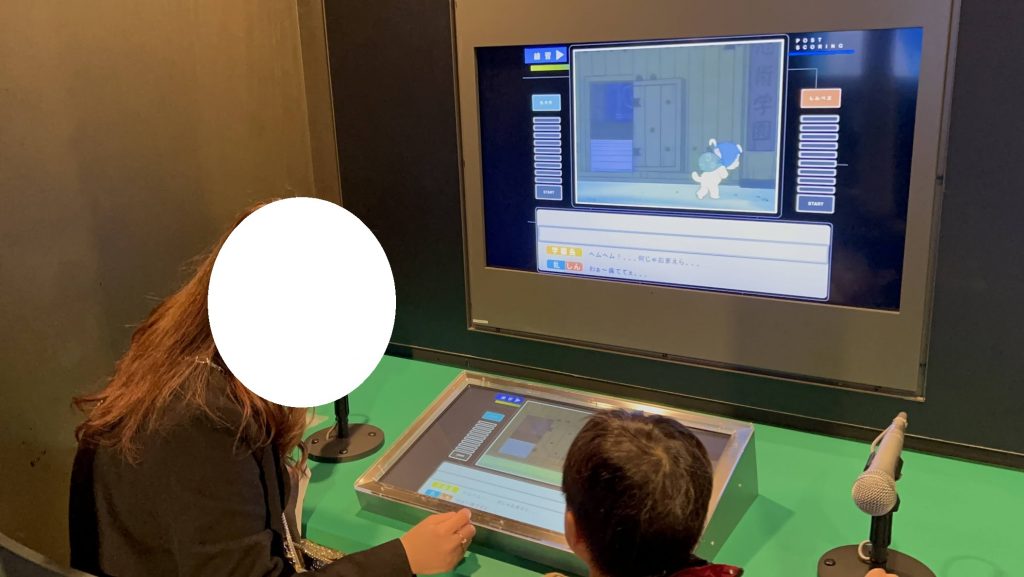

- アフレコ(吹き替え)体験:子どもたちに人気なのが、アニメや映画のワンシーンに自分の声でセリフを当てるアフレコ体験です。画面に映し出された短いアニメーションに合わせて、台詞や効果音をマイクで吹き込みます。上手くタイミングを合わせるのは難しいですが、それだけに成功したときの達成感は格別!例えば動物キャラクターの鳴き声をかわいく演じてみたり、「○○だぞー!」とヒーローになりきって叫んでみたり、自由にチャレンジできます。録音が終わると自分の声が入った映像が再生されるので、みんなで鑑賞して大盛り上がり。「声優さんってすごい!」と子どもが感心したり、自分の声が映像に乗る面白さにハマったりする貴重な経験になります。家族で役を分担してセリフを読むのも楽しいですよ。

- マルチメディア工房(編集・CG体験):映像制作ゾーンには、コンピューターを使った映像編集や加工を体験できるコーナーもあります。簡単な編集ソフトが入ったPCが何台か設置されており、撮影された映像素材を切り貼りして自分だけの短い動画を作ってみることができます。効果音を付けたり、タイトルテロップを入れてみたりと、本格的な編集の一端を味わえます。小学生くらいになるとマウス操作にも慣れており、サクサクと編集して作品を完成させる子も!また、プロジェクションマッピングのミニ体験として、用意された白い模型に自分で描いたイラストを投影してみるコーナーもあったり、CG(コンピューターグラフィックス)の合成体験ができるブースもあります。デジタルネイティブ世代の子どもたちにとっては、こうしたPC作業もゲーム感覚で楽しめるようです。自分で作った映像が画面に流れると、目を輝かせて家族に見せてくれることでしょう。

なお、映像ミュージアム3階のスタジオエリアは、平日の午前中などに学校団体が利用する場合があります。地元の小中学校が行う「映像学習プログラム」として、児童・生徒が実際に映像制作の授業を受けることがあるためです。その時間帯は一般来館者は一部エリアに入れない場合もありますが、基本的に午後には開放されます。土日祝は終日一般向けにオープンしています。ただ、各体験コーナーは先着順で順番待ちになることがありますので、後述の「混雑対策」も参考にしつつ計画してください。

企画展でさらに楽しむ映像の世界

映像ミュージアムでは常設展示に加えて、年に数回**企画展(特別展)**が開催されます。企画展は2階フロアの一部や別室を使って行われ、毎回テーマがガラリと変わるのでリピーターでも新鮮な楽しみがあります。子どもたちに人気のアニメ・特撮ヒーローやゲームを題材にしたものから、最新の映像技術や話題を扱うものまで様々です。

最近の例をご紹介すると、2023年には開館20周年記念として「ウルトラマン」の特撮世界をテーマにした企画展が開催され、親子で歴代ウルトラヒーローの映像や模型を楽しめる内容でした。また2024年には夏休み期間に「eスポーツ展~映像で学ぶeスポーツの世界~」という展覧会があり、子どもたちが大好きなゲームの映像技術や歴史を学べる展示や実際にゲーム体験できるコーナーが人気を博しました。同年秋には「仮面ライダー×自然のチカラ展」というユニークな企画展も開催され、特撮ヒーローと科学(昆虫の能力や自然現象)を絡めた展示で、多くの家族連れが訪れました。

2025年現在注目の企画展は、幼児~低学年に絶大な人気を誇るNHKの子ども番組『おかあさんといっしょ』に関連した**「美術セットで見る おかあさんといっしょ『魔法のタネ』展」です(2025年4月~9月開催予定)。この展示では、実際に番組内で使われたセットの一部や小道具が公開され、子どもたちがお馴染みの世界に入り込めるような体験ができます。例えば、番組で登場する不思議な庭園のシーンのセットに実際に触れてみたり、一緒に歌のお兄さん・お姉さん気分で記念撮影できるスポットが用意されたりしています。長椅子や背景の質感までリアルに作り込まれており、ベロアのようにさらさらとした手触りの布地やボールねんどのようにすべすべした素材**など、五感で感じられる展示になっているとのことです。番組ファンのキッズにはたまらない内容でしょう。

企画展は別料金の場合と、常設展の入館料でそのまま観覧できる場合があります。基本的には映像ミュージアムのチケットで入場可能なことが多いですが、詳細は開催時期の案内をご確認ください。混雑する場合は整理券対応になることもあります。興味のあるテーマの企画展が開催されている時期は、それを目当てにお出かけするのもおすすめです。公式サイトやSNSで最新情報をチェックしてみましょう。

映像ワークショップにも参加しよう!

映像ミュージアムでは、展示を見るだけでなく実際に作品作りに挑戦できるワークショップも充実しています。館内や併設の工房スペースで定期的に開催されており、事前申込制のものと当日参加OKのものがあります。特に小学生以上のお子さんには、こうした体験に参加すると思い出深い一日になるでしょう。

- わくわくワークショップ(毎週土日・祝日に開催): 週末ごとに内容が替わる工作系のプログラムです。予約不要・参加無料で、当日先着順で参加できます。例えば「オリジナルアニメーションを作ってみよう」と題してパラパラ漫画や簡単なコマ撮りを体験する回や、「スマホで特撮写真撮影に挑戦!」など気軽に取り組めるテーマが多いです。親子一緒に参加でき、所要時間も30分程度と短めなので、小さな子でも飽きずに取り組めます。夏休みや冬休みなどにはスペシャル版として複数回開催されることもあります。

- ジュニアムービーワークショップ(毎月第2日曜・最終日曜): 小学生を対象に、映像クリエイター体験ができる本格的な連続ワークショップです。「3・2・1 アクション!! めざせ映像クリエイター!」というキャッチフレーズのもと、初心者編(第2日曜)とチャレンジ編(最終日曜)に分かれて開催されます。こちらは事前申し込みが必要で、定員制(各回定員あり)となっています。例えば初心者編では簡単なショートムービーを撮影・編集する体験、チャレンジ編ではより凝ったストーリー作りや特殊効果に挑戦するなど、段階的にレベルアップできる内容です。自分で企画・撮影した作品を家族に見せることで、子どもの自信にも繋がります。映像ミュージアムのスタッフや専門講師が指導してくれるので、初心者でも安心です。

- 夏休みプログラム(長期休み期間限定): 夏休みには子ども向けの集中講座や特別イベントが開催されます。例えば「1週間で映像作品を作ろう」という連続講座や、一日完結のスペシャルワークショップなどが企画されます。過去には、夏休みの自由研究にも使えるような内容として、「写真の原理を体験しよう:感光液づくりから撮影まで」というワークショップが行われたこともあります(カメラの仕組みを学び、自分で感光紙に写真を焼き付ける体験)。他にも、夏休み映像ワークショップとして「ビジュアルストーリーテリング 映像のことば」を学ぶ特別編など、普段できない貴重な体験が用意されることがあります。こちらも多くは事前申込制で人気が高いので、募集開始と同時に応募が埋まることも。興味のある方は科学館や映像ミュージアムの公式ホームページから早めに情報収集すると良いでしょう。

ワークショップに参加すると、展示を見るだけでは得られない深い体験ができます。親としては子どもの新たな才能や興味を発見する機会にもなりますので、ぜひ時間が合えば検討してみてください。特に夏休みなどは工作・研究ネタを探しているご家庭も多いと思いますが、ここでの経験をそのまま自由研究のテーマにすることもできます(館のスタッフに質問したり資料をもらえる場合もあります)。映像ミュージアムを訪れる際は、当日のワークショップスケジュールも受付や案内で確認して、有意義に過ごしましょう。

川口市立科学館サイエンスワールドの見どころ・体験展示:科学の不思議にワクワク!

次に、**川口市立科学館(サイエンスワールド)**の魅力について詳しくご紹介します。科学館は先述の通り「科学展示室」「プラネタリウム」「天文台」の3本柱から成り、幅広い角度から“科学”を体験できる施設です。それぞれのエリアの特徴と楽しみ方を順に見ていきましょう。

科学展示室:約40種類の参加型実験装置で遊ぼう!

1階にある科学展示室は、川口市立科学館のメインとも言えるスペース。天井が高く開放的なフロアに、大小さまざまな科学体験装置が所狭しと並んでいます。入口でチケットを見せて中に入ると、子どもたちは色とりどりの装置に目移りして、どれから触ろうかと嬉しい悲鳴を上げることでしょう。

科学展示室の全体テーマは「太陽」で、その周りを「力」「光」「水」「大気」「生命」の5つのサブテーマに分けて展示が配置されています。それぞれのテーマゾーンごとに内容を少し紹介します。

「力」のゾーン:重力・運動・摩擦・磁力など、物理的な「力」に関する展示が集まっています。例えば大小異なる重さのボールを転がして速さを比べる斜面装置や、歯車を組み合わせて重いものを持ち上げる仕掛け、ハンドルを回すと遠心力で模型が動く装置などがあります。子どもたちに人気なのは、摩擦の実験装置で、スタッフさんによるミニ実験ショーでも取り上げられることが多いコーナーです。二種類の表面素材の上を滑る物体の速度を比べて、「ツルツル面とザラザラ面ではどっちが速く進むかな?」といったことを遊びながら体感できます。実際に子どもたちが挑戦して「なんでこっちは止まっちゃうの?」と不思議がっている様子は、親から見ても微笑ましく、科学への興味の芽生える瞬間です。

「光」のゾーン:光の性質や視覚の不思議を扱った展示です。プリズムで光を七色に分解してみたり、色付きの影ができる装置、錯視(目の錯覚)の不思議を楽しむ絵柄などがあります。また向かい合った二つのパラボラアンテナ型の反射板を使ったおもしろ電話もここに。離れた場所にあるお椀状のパラボラに向かって話しかけると、ポーンと音が飛んでいき、遠くにいる相手のパラボラから声が聞こえてきます。これは音の集音・反射の効果を使った装置で、子どもたちは「もしもしー!」「聞こえるよ!」と大はしゃぎ。科学館の定番とも言える展示ですが、何度やっても新鮮な驚きがあるようです。光のゾーンでは他にも鏡やレンズを用いた遊びが多く、幼児でも鏡越しに自分の姿が変に見えるとケラケラ笑ったりと楽しめます。

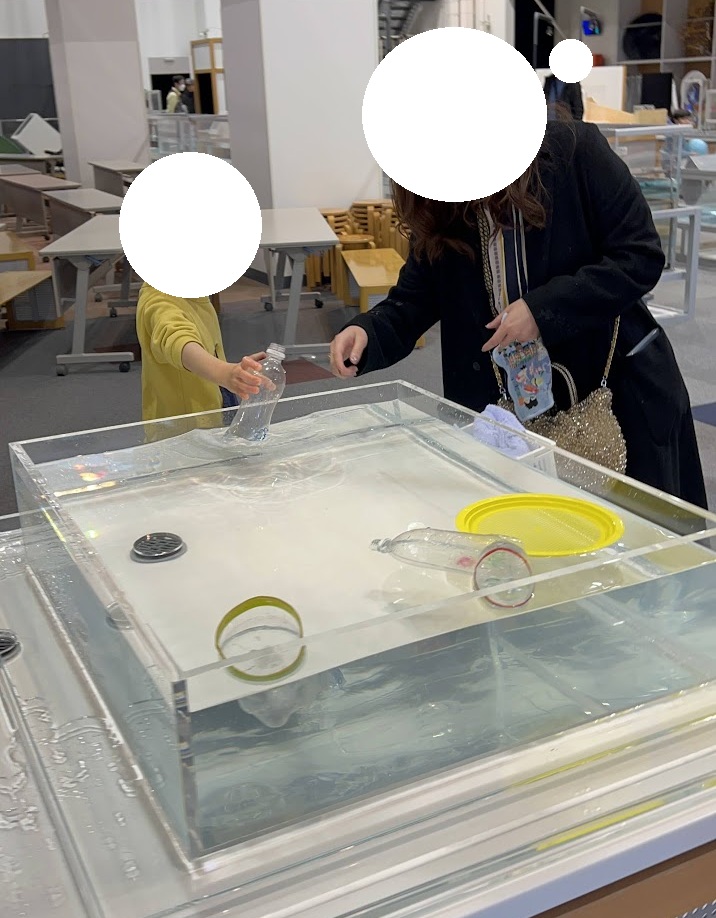

「水」のゾーン:水の流れや圧力をテーマにした展示です。透明なチューブの中を水の玉が飛び出す水圧砲の装置が大人気。これはボタンを押すと空気がシュポッと送り込まれ、水の塊が筒から勢いよく飛び上がるものです。子どもたちは順番にこのボタンを押して「発射!」と大喜び。水が飛ぶたびに「やったー!」と歓声が上がります(安全なように筒はカバーされているので濡れる心配はありません)。他にも、渦を発生させる実験水槽や、水面に波紋を立てて干渉模様を見る装置など、水ならではの性質を学べるコーナーがいくつかあります。暑い夏の日などは、この水ゾーンで涼しげな展示に触れるとちょっとクールダウンできるかもしれませんね。

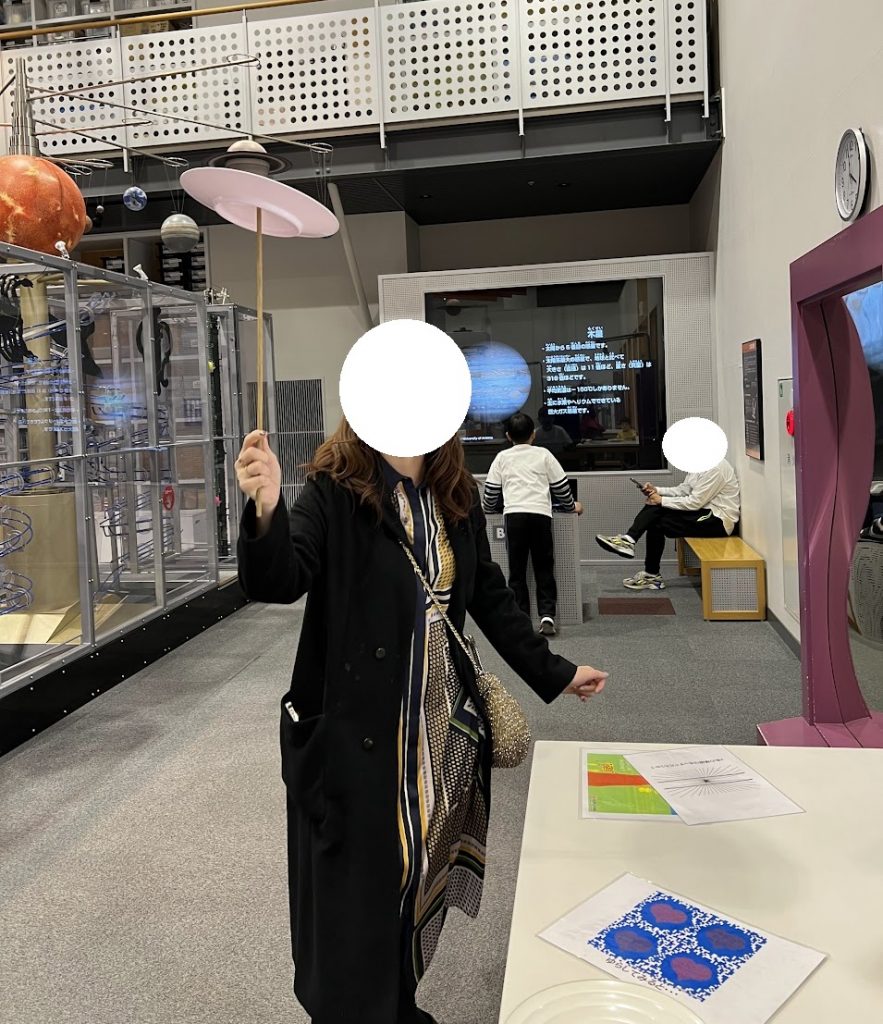

「大気」のゾーン:空気や気象、天候に関連した展示です。空気砲で輪っか状の空気の渦を飛ばして的を倒すゲームや、小さな竜巻を人工的に起こす装置、気圧の変化で物が浮き沈みする実験などがあります。例えば空気の力でボールを浮かせる装置では、送風管から吹き出す風の上にピンポン玉を乗せると、フワッと玉が宙に浮きます。「なんで落ちないの?」と不思議そうに見つめる子どもたちに、スタッフが「実は○○の力が釣り合っていて…」と教えてくれたりします。また、自分で息を吹き込んで風車を回すような簡単なものから、実際に雲を発生させる仕組みを見るものまで、規模は様々ですが空気のパワーを体験できる展示は子どもたちも大好きです。風船を使った実験などもイベントで行われることがあります。

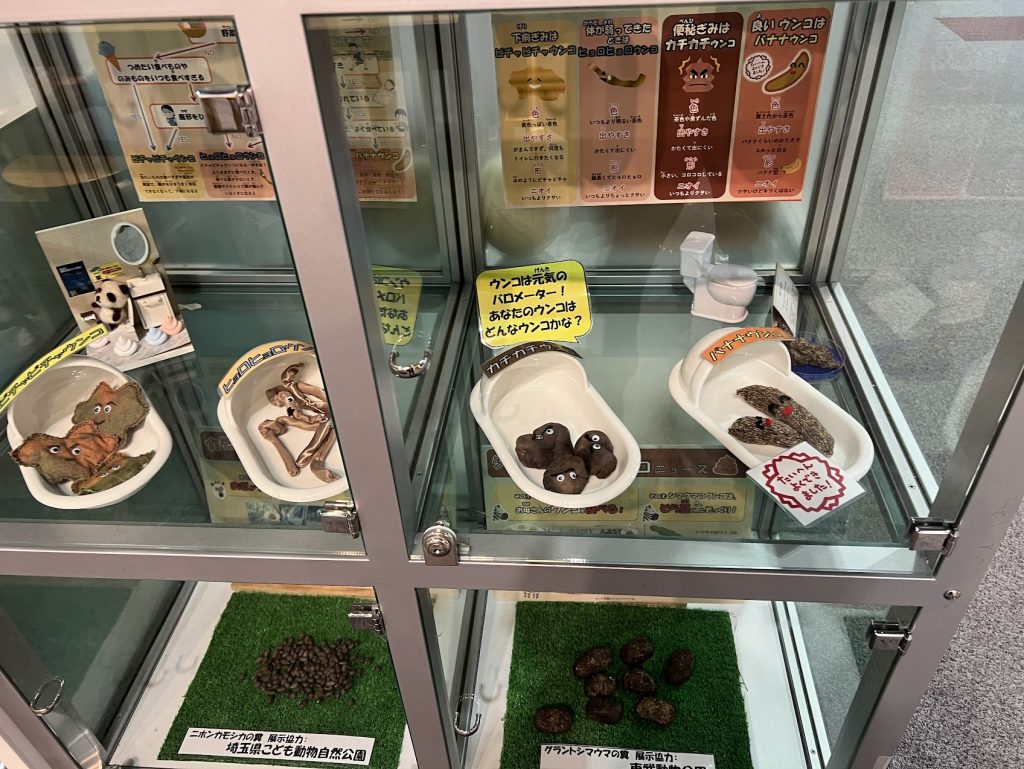

「生命」のゾーン:生物や人体、地球環境に関する展示が中心です。ここでは、生き物の観察コーナーとして**「観察ブース」があり、小さな生体展示を見ることができます。中でも人気者はウーパールーパー**(正式名メキシコサラマンダー)。透き通った水槽の中でユーモラスな顔をしたウーパールーパーが泳いでおり、多くの子どもたちが「かわいい~!」と釘付けになっています。他にも小さな魚や昆虫などが飼育展示されていることがあり、科学館ながら生き物と触れ合える癒しスポットとなっています。また生命ゾーンでは、人間の反射神経を測定するゲームや、食べ物が消化される流れを模型で学ぶ装置などもあります。保護者の方から見ると健康教育や環境問題を考えるきっかけになる展示もあり、子どもと一緒に話題にしやすい内容です。

このように、科学展示室の装置はバラエティ豊かで、子どもは興味の赴くまま好きな順番でいじり倒すのが許されています。展示には基本的に詳しい説明板が無く、自分で「これは何をするものかな?」と試し、考えるプロセスを重視しています。そのため子ども達は夢中でボタンを押したりハンドルを回したり、ボールを転がしたりと、自由に遊んでいます。時折「なんで~?不思議!」という声が聞こえてきて、見守る大人も「面白いねぇ」「ほんとだ、不思議だね」と会話が弾みます。

インストラクターの存在も科学展示室の特徴です。フロアにいるスタッフさん達は子どもに声をかけ、展示のヒントや質問への答えを優しく教えてくれます。例えば、ある子がボール転がしの実験をして「こっちは遅い…どうしてだろう?」と首をかしげていたら、スタッフが「坂の形に秘密があるんだよ。もう一回やってみようか」と促してくれる、という具合です。こうして自分の頭で考えるきっかけを与えてもらえるので、子ども達もただ遊ぶだけで終わらず「もしかして○○だからかな?」と閃いたりします。親御さんにとっても、専門知識が無くてもスタッフのサポートがあるので安心して見守ることができます。

中には**「鉄道模型」のように時間帯限定の展示もあります。科学展示室の隅には大きなジオラマの中を鉄道模型が走るコーナーがあり、こちらは土日祝日の決まった時間**に自動運転が行われます。ジオラマは街や山が精巧に作られており、その中をミニ列車が走る様子は大人も魅了されます。さらに1回100円の有料体験で、この鉄道模型の手動運転にもチャレンジできます。自分でレバーを操作して模型列車を走らせることができ、電車好きの子にはたまりません(人気なので整理券制の場合も)。運転中は駅にちゃんと停車させられるかな…とハラハラドキドキで、親御さんも一緒に盛り上がること間違いなしです。鉄道模型の運転時間は館内掲示にて案内されていますので、興味がある方は時間を合わせてみてくださいね。

体験プログラム&イベント:楽しみながら学べる工夫がいっぱい

川口市立科学館では、展示室内での自由体験に加えて、スタッフによる実演イベントや工作教室などが連日開催されています。これらは追加料金不要または材料実費程度で参加でき、科学への理解がさらに深まるとともにエンターテインメント性も高いと好評です。主なプログラムをご紹介しましょう。

- ミニ実験ショー(毎日開催): 科学展示室の中で、展示装置を活用したミニショーが毎日行われています。時間は日によって異なりますが、概ね午前と午後に1回ずつ、10分程度の短い実験実演があります。スタッフさんが1つのテーマに沿って、周囲の見学者に語りかけながら実験を披露してくれます。例えば「摩擦」をテーマにした回では、2種類の素材の坂道で滑る速度比較を実際にやって見せ、「どちらが先に着くかな?みんな予想して!」と子ども達に問いかけながら進行します。短時間なので幼児でも集中して見られ、身近な題材が多いので理解もしやすいです。実験が成功すると拍手喝采で、子ども達からは「おお~!」と歓声が上がります。科学館に来たら、ぜひこのミニショーのタイミングを逃さず見てください。展示物の見方が変わって新たな発見がありますよ。

- わくわくワーク(科学ものづくり教室)(土曜日・長期休みの特定日開催): 毎週土曜や夏休みなどの特定日に、無料で参加できる工作イベント「わくわくワーク」が開催されています。身近な材料を使って簡単な科学おもちゃや実験道具を作る教室で、先着順(定員約40名)で誰でも参加OKです。例えば過去には、紙コップと輪ゴムで「ピョンピョンカエル」を作って弾ませながら重力を学ぶ、といった内容や、牛乳パックで作る手作り万華鏡、静電気で動く手作り人形など、バラエティに富んだテーマがありました。参加費無料なので気軽に飛び入りでき、30分~1時間弱で完成するプログラムが多いです。**訪れた日にちょうど開催していたらラッキー!**ぜひ参加してみましょう。作った作品は持ち帰れるので、家に帰ってからも遊べますし、夏休みの工作のヒントにもなります。

- どきどきサイエンス(日曜・祝日開催): 日曜・祝日には、より本格的な実験や工作に挑戦できる「どきどきサイエンス」というイベントが行われています。こちらは当日朝に科学館で申し込みが必要で、材料費(数百円程度)がかかりますが、その分内容は高度でやり甲斐があります。例えば、顕微鏡で微生物を観察して自分だけの図鑑を作る、簡易ロケットを製作して屋外で飛ばしてみる、など「観察・実験・工作」を組み合わせたプログラムが人気です。所要時間は1~2時間程度で、小学校中学年~高学年向けのものが多いですが、親子参加であれば低学年でも楽しめる場合があります。専門用語や科学の原理も交えながら解説してくれるので、子どもだけでなく大人も「へぇ~」と感心してしまう内容です。定員は少なめなので、参加したい場合は朝イチで申し込むようにしましょう。

- サイエンスショー(日曜・祝日開催): そして日・祝日の目玉と言えるのが、館内1階にあるサイエンスステージで行われるサイエンスショーです。広めのステージで20分ほど繰り広げられる科学実験ショーは、音と光、時には炎や煙も用いながらダイナミックに科学の面白さを伝える迫力のプログラムです。テーマは季節によって様々で、「シャボン玉大実験」「電気のふしぎショー」「空気砲大会」など、子どもたちが楽しみにしている人気企画が満載です。例えば「空気のショー」では、大型の空気砲から巨大な煙の輪を客席に飛ばして歓声を上げさせたり、風船とドライアイスで小さな爆発を起こして見せたりと手に汗握る展開。笑いあり驚きありで大人まで引き込まれます。参加型の演出もあり、ステージに上がってお手伝いできる子もいます。約20分で科学について楽しく学べてしまうので、日祝に訪れるならぜひ時間を合わせて見て欲しいイベントです。開始時間は日によりますが午後(14時前後が多い)に1回開催されることが多いです。

これらのイベント情報は、科学館入り口や受付で当日スケジュールが掲示されています。毎日何かしら行われているので、「今日は何があるかな?」とチェックしてみてください。特に夏休み期間中は平日にも特別イベントが増える傾向があります。また**毎年8月1日頃には「科学館まつり」**という大型イベントが催され、工作ブースやサイエンスショーの増発、スタンプラリーなど、一日中お祭り騒ぎになることもあります。ファミリーで訪れる際には、こうしたイベントも絡めるとより充実した体験になるでしょう。

プラネタリウム:満天の星と迫力映像を親子で堪能

科学館のプラネタリウムは、館内3階にあります。直径20mの大きなドーム型スクリーンを備え、160席の客席が傾斜して配置された、本格的なプラネタリウムホールです。投影機器は光学式プラネタリウムとデジタルプラネタリウムを融合させた最新の「ジェミニスターIII」というシステムが導入されています。これにより、肉眼で見るのに近い美しい星空の再現と、CG映像によるダイナミックな宇宙旅行映像の両方を楽しめるようになっています。要するに、「星が綺麗に見えるだけでなく、映像演出もすごい!」という贅沢なプラネタリウムなのです。

プラネタリウムの上映スケジュールは季節や曜日によって異なりますが、通常1日に複数回プログラムが投影されています。所要時間は1回あたり約45~50分(そのうち最初の10分程度は生解説、残りが番組映像という構成が多い)です。券売機または受付でチケット購入が必要で、科学展示室とは別料金です(大人410円、中学生以下210円、座席を使用しない未就学児は無料)。セット券(科学展示+プラネタリウムのセット)も用意されているので、両方楽しむ方はセット券の方がお得です。購入方法が分からない場合でもスタッフが親切に教えてくれるので安心です。

館内から3階へはエスカレーターで上がり、上映開始15分前になるとプラネタリウムロビーが開場します。ロビーに入るとまず目に飛び込んでくるのが、一台の大きな昔ながらのプラネタリウム投影機です。これは、科学館ができる前に川口市にあった児童文化センターで長年使われていたミノルタMS-10型というプラネタリウム機の実物です。現在は引退していますが、ロビー展示として置かれており、実はスイッチを押すと可動する仕掛けになっています。ぜひ子どもと一緒にボタンを押してみてください。大きな黒い星座投影機がウィーンと動く様子に「おお!」と驚くでしょう。最新の機械もすごいですが、レトロな機械のメカメカしさも味があります。このように、ロビーにも星や宇宙に関連する展示パネルや模型があり、上映前から気分を高めてくれます。

客席はリクライニングシートになっていて、背もたれを倒してリラックスしながら星空を見上げることができます。お子さんにも「椅子を倒してみようか」と声をかけてあげてください。その方が首が疲れず、視界いっぱいにドーム映像が広がります。なお、上映中は原則途中退場できませんので、小さな子は事前にお手洗いを済ませてから入場しましょう(プラネタリウムロビーにトイレがあります)。

投影プログラムは季節ごとに新作が登場します。例えば秋にはヒーリング音楽と美しい地球の風景を映す「ヒーリングアース」というリラックス系番組、夏には「恐竜たちがオーロラを見る」という物語性のあるキッズ向け番組など、多彩なラインナップです。過去には、この川口市立科学館が全国初上映館となった番組もありました。実際、2023年夏には「新・オーロラを見た恐竜たち~虹色に輝くアラスカの大地~」という子ども向け番組が日本初公開され、好評につき11月末までロングラン上映されました。直径20mドームいっぱいに映し出される恐竜の世界は迫力満点で、大人も物語に引き込まれてしまうほどでした。

各回の番組本編の前には、専門スタッフ(学芸員)による生の星空解説があります。その日の夜に川口市で見える星空を再現し、「今夜南の空に見える明るい星は木星です」「〇〇座の見つけ方は…」といった具合に、星座や惑星について分かりやすく教えてくれます。これが非常に好評で、「プラネタリウムを見た夜に実際に空を見上げて星座探しをした」という親子も多いです。スタッフさんの解説は子ども向けに噛み砕かれているので、小学校低学年くらいでも興味深く聞けるでしょう。季節の星座神話などの小話も交えてくれるので、大人でも「知らなかった!」と学びになることがあります。

特に小さなお子さんのプラネタリウムデビューに配慮した**「キッズタイム(キッズアワー)」**も設けられています。日曜・祝日の朝10:00から約30分間は幼児~小学校低学年向けの短いプログラムが投影されます。通常の番組より時間が短く内容も優しいため、じっと座っていられるか不安な未就学児でも比較的楽しみやすい構成です。子ども向けキャラクターが案内役となって星空のお話をするような番組や、歌に合わせて星座が出てくるような楽しい内容で、親子でリラックスして観られます。「うちの子は暗闇が苦手かも…」「途中で泣いたらどうしよう」という場合は、このキッズアワーの回に合わせて行くと安心です。

プラネタリウム体験は、科学館の中でも心に残るハイライトになるでしょう。普段なかなか見られない満天の星空に、子どもも大人も思わず「わぁ…」と声を漏らす瞬間は、とても素敵な家族の思い出になります。また、宇宙や星に興味を持つきっかけにもなり、その後図鑑を読み漁ったり夜空を見上げたりするようになる子もいるようです。科学館に来たらぜひプラネタリウムにも足を運んでみてくださいね。

天文台:屋上で本物の星を観察!土曜夜は天体観望会も

科学館のもう一つの目玉施設が、屋上にある天文台です。街中では珍しい立派な天体観測ドームが3基も並んでおり、まるで秘密基地のような雰囲気に子どもたちはワクワクします。昼間でも屋上に上がってドームの外観を見ることはできますが、やはり注目は夜間の天体観測イベントでしょう。

川口市立科学館の天文台には、以下の望遠鏡が設置されています。

- 主天文台(中央の大ドーム):口径65cmの反射望遠鏡が据え付けられています。この大型望遠鏡では、月や惑星はもちろん、遠くの星雲・星団・銀河といった淡く暗い天体まで観測可能です。65cmという口径は国内の公共天文台でもトップクラスで、その集光力で捉えた天体の姿は圧巻です。

- 副天文台(隣接する中型ドーム):口径20cmの屈折望遠鏡が設置されています。こちらは主に太陽や月、明るい惑星など、はっきりした天体を見るのに適しています。昼間はこの望遠鏡で太陽観察を行うこともあります(太陽を見る際は専用フィルターを使用します)。屈折望遠鏡ならではのシャープな像が得られるため、土星の環や木星の縞模様などもクリアに観察できます。

- 太陽望遠鏡(細長い筒が並んだドーム):6連式の太陽専用望遠鏡システムがあり、太陽の黒点やプロミネンス(紅炎)などを観測することに特化しています。こちらで捉えた太陽像は、科学館1階の大型モニターにリアルタイム配信されており、晴れた日中であれば展示室内で安全に太陽の姿を観察できます。「今日は黒点が3つ見えますね」などとスタッフが解説してくれることもあります。普段直接見ることができない太陽をリアルタイムで観測できるのは貴重な体験で、大人も興味深いものです。

毎週土曜日には、この天文台の見学ガイドツアーが開催されています。昼間(おおむね14時前後)にスタッフが案内してくれて、望遠鏡の仕組みや天文台の設備について説明を聞きながら見学できます。大きな望遠鏡を目の前にして子どもたちは大興奮。「こんなに大きな望遠鏡で夜は星を見てるんだよ」と教えると、「夜にも来てみたい!」と目を輝かせます。ツアー中は実際に覗くことはできませんが、望遠鏡を動かしてみせてくれたりと興味深い内容です。

さらに、毎月第2・第4土曜日の夜には、一般参加できる**夜間天体観望会(スターウォッチング)**が開催されています(天候が良い日限定、無料)。こちらは事前に科学館ホームページから申し込みが必要で、各回定員20名ほどと少人数制です。日没後の決まった時間に集合し、科学館屋上で望遠鏡を使って月や星を観察します。都会の中とはいえ、大口径望遠鏡ならではの明るい天体像に出会えるチャンスです。観望対象は月がメインになることが多いですが、時期によっては土星・木星といった惑星や、明るい星団星雲なども対象になります。インストラクターがついて一人ずつ丁寧に見せてくれ、「わぁクレーターがはっきり!」「土星の輪っかがちゃんと見える!」と感動の声があがります。子どもにとって、本物の宇宙を自分の目で見る体験はプラネタリウム以上に心に響くようで、「宇宙大好き!」になるきっかけになるかもしれません。

夜間の観望会は秋冬など空気が澄んでいる季節が特におすすめですが、いかんせん天気次第なので、申し込んでも雲が出れば中止となることもあります(実際、途中まで晴れていても急に雲が出て終了…ということもあるそうです)。参加予定の日は、当日の天気予報を見ながら「晴れますように!」と願いましょう。なお、天体観測は夜遅い時間(開始時刻は季節によりますがだいたい19時~20時台)になるため、小さなお子さんにはハードルが高いかもしれません。しかし夏休み期間などは子ども向けに少し早めの時間帯で行われることもありますし、親子で星空散歩をする絶好の機会です。興味があればぜひチャレンジしてみてください。

この他にも、天文台では季節に合わせた特別観測会が随時企画されています。例えば秋には「中秋の名月観望会」、冬には「木星・土星を見よう」などテーマを決めた観測イベントが行われます。夏休みには子ども対象の「こども天文教室」もあり、星座早見盤の作り方を習って夜空観察をするなどの体験ができます。これらは科学館や市報などで告知されますので、天文ファンの方は要チェックです。

屋上天文台は昼間に自由見学は基本できませんが、科学館スタッフに声をかければ外からドームを見る程度はできることもあります。もし昼に訪れてお子さんが興味を示したら、「今度夜のお星さまを見る会もあるんだって、来てみようか?」と提案してみるのもいいでしょう。身近な街中でこれだけ本格的な天文台設備を体験できるのは貴重ですので、川口市立科学館を訪れたら星空にも思いを馳せてみてくださいね。

子どもと楽しむポイント・家族連れに嬉しい工夫あれこれ

ここまで各施設の内容を詳しく紹介してきましたが、「実際に家族で行くとなるとどうかな?」という視点で、子連れで楽しむためのポイントや知っておきたい情報をまとめます。未就学児から小学生まで幅広い年齢の子どもが楽しめるスポットですが、年齢による楽しみ方の違いや親としての備えなども確認しておきましょう。

年齢別おすすめポイント

-

未就学児(幼児):

映像ミュージアムでは、幼児でも視覚的に楽しめる要素がたくさんあります。色鮮やかな映像や音の出る装置、乗り物のアトラクション(魔法のじゅうたんや車合成など)は、小さな子でもキャッキャと喜びます。ただし内容の理解は難しい部分も多いので、親が安全にサポートしつつ「すごいねー!飛んでるね!」などとリアクションしてあげると良いでしょう。アナウンサー体験などは文字を読めないと難しいですが、親が横でフォローすればマイク遊び感覚でできます。幼児の場合、長時間集中はできないので、興味を示すものを優先して体験し、疲れたら無理せず休憩を挟むことが大事です。科学館の方では、幼児にとって展示室はまさに巨大な遊び場です。ボタンを押す→何か動く、というシンプルな因果だけでも十分楽しめますし、ボール転がしや空気砲など身体を使う展示が多いので飽きません。観察ブースのウーパールーパーなど生き物を見るのも幼児にはウケが良いです。プラネタリウムは3歳未満だと静かに鑑賞するのが難しい場合もありますので、キッズアワーの利用や、途中で怖がったら退出する覚悟(原則退室不可ですが、ぐずった場合はスタッフに相談を)で臨みましょう。座席を使わない幼児は無料なので、抱っこして見上げる形でもOKです。 -

小学校低学年(6~8歳):

低学年になると、映像ミュージアムの各コーナーで自分なりに工夫して遊べるようになります。アフレコでは面白い声を出してみたり、カメラ体験では構図を考えて撮ったり、より主体的に関われます。特に映像制作の裏側に興味を持つ子も出てきて、「将来テレビ局で働きたい!」なんて夢を語る子もいるとか。企画展でヒーローやキャラクターものがあれば、ドンピシャ世代なので存分に楽しめるでしょう。科学館の展示についても、低学年なら色々な「なぜ?」が浮かびます。親子で一緒に考えるには絶好の機会です。簡単な原理なら理解できる年齢ですので、インストラクターの話も積極的に聞いてみましょう。科学館のイベント(わくわくワークやサイエンスショー)にも積極的に参加できる年齢なので、恥ずかしがり屋さんもぜひ前の方で見たり手を挙げたりすると良い経験になります。プラネタリウムは、低学年向けの内容も多く上映されていますし、星座の物語なども興味を持ち始める時期です。夜に星座を探す体験につなげると理科の勉強にも役立ちます。天文台の観望会に参加できるのもこのくらいからでしょう。少し夜更かしになりますが、親子で夜空を見る体験は一生の宝物になるはずです。 -

小学校高学年(9~12歳):

高学年ともなると、映像ミュージアムでは大人顔負けに展示を理解し楽しめます。カメラの操作や編集体験などもスムーズにこなし、「将来は映像クリエイターになりたい」「YouTuberみたいな動画作りに生かせそう」など現実的な興味に結びつくことも。科学や技術に関心の高い子はスタッフに質問攻めをすることもあるようで、専門的な話にも耳を傾けています。また、映像ミュージアムのワークショップ(ジュニアムービーワークショップ等)に自主的に参加してみるのも良いでしょう。同年代の仲間と作品作りをする経験は、夏休みの自由研究以上の学びと達成感が得られます。科学館においても、高学年になると展示の裏にある理論まで知りたくなるかもしれません。その場合は展示室内の**「?(はてな)ボックスゾーン」**に置かれた解説を読むのもおすすめです(館内にいくつか疑問に答える小さなパネルが設置されています)。自分で理解できるとますます面白くなります。また高学年は弟妹に教えるお兄さんお姉さん役にもなれます。家族で行って、小さい子に「あれはね…」と教える姿は親としても頼もしいもの。プラネタリウムは内容によっては少し物足りないこともありますが、星や宇宙が好きならより高度な天文知識にも興味を示すでしょう。館の学芸員さんと話す機会があれば、どんどん質問させてみてください。大人顔負けの交流ができるかもしれません。 -

大人・保護者:

子ども向け施設とはいえ、保護者の方も充分楽しめます。映像ミュージアムでは昭和~平成時代の映像機器やアニメ・特撮の展示に懐かしさを覚えたり、自分が好きだった番組の裏側を知って感動したりと発見があります。科学館では、大人になってから改めて体験すると「学校で習ったけど忘れてた!」という科学原理を再確認できたりして新鮮です。プラネタリウムも、リラックスした音楽と美しい映像に癒されたり、日常を忘れて宇宙に思いを馳せる良いリフレッシュタイムになるでしょう。何より、親が知的好奇心を持って楽しむ姿を見せることが、子どもにとって最高の教育になります。一緒に驚き、一緒に笑い、「面白かったねぇ」と語り合う。そんな家族時間を過ごすには、これらの施設は理想的な環境です。

施設の設備・サービス:子連れに優しいポイント

- 安全面: 両施設とも小さな子どもが走り回っても大きな危険がないよう配慮されています。床は滑りにくい素材で、角のある展示物はあまりありません。ただし映像ミュージアムの一部で薄暗い部屋や階段がありますので、幼児は手をつないであげてください。科学館展示室も広いですが迷路のようではないので見失いにくいです。それでも人が多い日はぐれに注意しましょう。

- 授乳室・おむつ替え: 科学館の建物内には、1階にコミュニティールームという多目的室があり、そこで授乳やおむつ替えができます。簡易ベッドやシンクもあり、静かに授乳したいときに使えます。また各階のトイレにはおむつ交換台が設置されています。映像ミュージアム側にも共用で使えるベビーケアルームが用意されていますので、スタッフに声をかければ案内してもらえます。ベビーカーでそのまま入館もOKですが、混雑時は周囲に注意しましょう。

- 飲食スペース: 後述するように、館内展示エリアでの飲食はNGですが、飲み物の自販機コーナーやロビーでの水分補給は可能です。科学館1階コミュニティールームにはテーブルと椅子があり、お弁当を広げて食事ができます。映像ミュージアムには専用の飲食スペースはありませんが、SKIPシティ共有の休憩コーナーが利用できます。小腹が空いたときは、一旦退出して軽食を取ることも気軽にできます(再入場可なのでチケットを持って出ましょう)。

- ロッカー・手荷物: 両施設ともエントランス付近にコインロッカーがあります。ベビーカー置き場も設置されているので、大型の荷物やベビーカーは預けて、身軽に館内を回れます。特に映像ミュージアムは2フロア動き回るので、コインロッカー(100円リターン式)を活用するといいでしょう。科学館はそこまで広くないですが、プラネタリウム入場時に荷物は邪魔になるのでロッカーに入れておくと安心です。

- スタッフ対応: どちらの施設も市や県の直営で、スタッフ教育が行き届いています。子どもへの接し方も優しく、何かわからないことがあれば気軽に教えてくれます。迷子対応や救護体制も整っており、小さなけがの手当用品なども常備しています。万一子どもが走り回って転んだ場合でも、すぐに声をかけてくれるでしょう。安心して家族で過ごせる環境です。

- 周辺環境: SKIPシティは広々とした敷地で、建物の合間に**「太陽の広場」**と呼ばれる芝生やベンチのある屋外スペースがあります。天気の良い日にはここで一休みするのもおすすめです。科学館の工作イベントで作った紙飛行機を飛ばしたり、ピクニックシートを敷いて寝転んだり、のびのびできます。街中ですが敷地内は比較的車通りも少なく安全です。館内で少し疲れた子も、外の空気を吸ってリフレッシュできるでしょう。

総じて、SKIPシティ映像ミュージアムと川口市立科学館はファミリーフレンドリーな施設と言えます。多くの家族連れの来館実績があるため、設備もノウハウも整っており、初めて訪れる方でも安心して楽しめます。ぜひ親御さんも肩肘張らず、童心に返ってお子さんと一緒に遊んでみてください。

周辺の飲食・休憩スポット:ランチや休憩はどうする?

一日遊ぶとなると、お昼ご飯やおやつの時間も大切ですよね。SKIPシティ内および周辺の飲食・休憩スポットについてご紹介します。お弁当持参でも、近くのレストラン利用でもOKなので、ご家族のスタイルに合わせてプランを立てましょう。

SKIPシティ内のレストラン・カフェ

SKIPシティ敷地内には一般利用できる飲食店がいくつかあります。その代表がラーメン店「川口濃厚味噌ラーメン」(仮称)です(実際の店名は変更の可能性あり)。科学館や映像ミュージアムから徒歩2~3分のビル1階にあり、営業時間はだいたい11:00~22:00とランチからディナーまで通しで営業しています。店内はテーブル席中心で、子連れでも利用しやすいカジュアルな雰囲気です。定番の醤油・味噌ラーメンの他、野菜たっぷりタンメンやお子様ラーメンセットなどメニューも豊富。麺類以外にチャーハンや餃子、唐揚げなどサイドメニューもあり、ボリューム満点です。科学館の公式サイトでも「SKIPシティ内にラーメン店があります」と案内されているので、おそらくこのお店のことでしょう。昼時は多少混みますが、席数もそれなりにあり回転も早いので、少し待てば入れるはずです。子ども用の椅子なども用意されているとの口コミもあります。

また、SKIPシティ内には**ファミリーレストラン「サイゼリヤ 川口上青木店」**も近隣(敷地から歩いて5分以内)にあります。こちらは大衆的なイタリアンファミレスで、小さいお子さん連れでも気兼ねなく食事できます。リーズナブルな価格でパスタやピザ、ドリアなどを提供しており、キッズメニューやドリンクバーもあるので休憩にぴったりです。土日のお昼時はやや混雑するかもしれませんが、キャパシティが大きいので待ち時間はそう長くないでしょう。

他にも徒歩圏内にカフェやファストフード店が点在しています。例えば珈琲館 マドンナ(昔ながらの喫茶店、徒歩5分)、丸亀製麺 川口上青木店(うどんチェーン、徒歩10分弱)などが候補になります。SKIPシティ正門を出て7分ほど歩いた所には**スーパーマーケット「ヤオコー川口上青木店」**もあり、フードコートとテイクアウト寿司屋(すし松)が併設されています。ここでお惣菜やお弁当、お寿司を買って外のベンチで食べるのもアリですね。コンビニエンスストアも同じく徒歩7~8分のところに数軒あります(ファミリーマートやセブンイレブンなど)。「科学館に行ったけどお昼どうしよう?」と悩んだら、一度外に出てこうしたお店を利用する手があります。

お弁当持参&館内での飲食について

お弁当や軽食を持参する場合、館内での飲食ルールを確認しておきましょう。川口市立科学館の展示室内は飲食禁止です(展示が精密機器も多いため)。同様に映像ミュージアムの展示エリアでも飲食はできません。ですが、科学館の1階ロビーに隣接する「コミュニティールーム」は飲食可能なスペースとして開放されています。ここにはテーブルや椅子、自動販売機などがあり、持ち込んだお弁当を食べたり水筒のお茶を飲んだりできます。屋内なので天候を気にせずゆっくり休めますし、他の家族も利用しているので気兼ねもありません。特に小さいお子さんがいる場合、外食だと落ち着かないこともありますから、お弁当持参+コミュニティールームでランチというのは良い選択です。夏休みなどは混み合いますが、譲り合って使える程度の広さはあります。

また、屋外のベンチも利用できます。SKIPシティの中庭や太陽の広場にベンチやテーブルが設置されており、天気の良い日は外で食べるのも気持ちいいです。春や秋ならピクニック気分で、おにぎりを頬張りながら子どもを遊ばせることもできます。ただし夏の炎天下や冬の寒風下では厳しいので、その場合はやはり屋内のコミュニティールームが無難でしょう。

再入場が自由なのも嬉しいポイントです。科学館・映像ミュージアムともに、チケットを見せれば当日中なら何度でも出入り可能となっています。「午前中に科学館を見て→外で昼食→午後にまた戻る」といったプランが可能です。事実、口コミでも「お昼を外で食べて、また戻って遊べたのが助かった」と好評です。退出時にスタッフに声をかけると再入場のスタンプや券をもらえる場合がありますので、指示に従ってください。

休憩タイムの過ごし方

小さな子どもは長時間動き回ると疲れてしまいます。適度に休憩を挟んで、午後も元気に楽しめるようにしましょう。

映像ミュージアムには館内に休めるベンチが少ないため、一旦エントランスに戻ってロビーで腰掛けたり、2階と3階の連絡通路脇にあるソファを利用したりすると良いです。科学館の方は1階入口付近や3階プラネタリウムロビーにベンチがあります。また、科学館と映像ミュージアムをつなぐ屋外通路にもベンチが設置されており、移動の途中でひと休みできます。

冷暖房が効いているとはいえ、夏場は水分補給をこまめに。自販機で飲み物を買えるので小銭も用意しておくと便利です。冬場は館内が暖かくつい油断しますが、外に出ると冷えますので子どもの上着をすぐ羽織れるように持ち歩きましょう。

おやつタイムも忘れずに。館内で食べるときはコミュニティールームなど飲食可の場所でどうぞ。近くにスイーツのお店は少ないですが、ヤオコーの中にベーカリーやデザートコーナーがあり、手軽にパンやプリンなど買えます。持ち歩きできるお菓子もスーパーやコンビニで調達できますから、お子さんの好きなおやつを用意してあげると機嫌よく過ごせるでしょう。

混雑対策&上手な回り方:ストレスなく楽しむために

人気スポットとはいえ、テーマパークほどの大混雑にはなりにくいのが科学館・映像ミュージアムの良いところです。しかし、土日祝日や長期休み期間にはやはり普段より人出が増え、展示によっては順番待ちが発生することもあります。効率よく回り、混雑によるストレスを減らすコツを押さえておきましょう。

混雑しやすい時期・時間帯

- 土日祝日:家族連れが多く訪れるため、平日に比べれば賑わいます。特に午後になるにつれて人が増える傾向があります。午前中の早いうち(開館直後~11時頃)は比較的空いているので、可能なら朝イチで到着すると良いでしょう。映像ミュージアムの体験コーナーは、開館直後は待ち時間ゼロでどんどん遊べます。逆に14時~16時あたりはピークで、例えば魔法のじゅうたんやアナウンサー体験など人気どころは数人待ちになることもあります。

- 夏休み・冬休み・春休み:長期休み期間は平日でも子ども連れで賑わいます。特に夏休みはイベントも多く、プラネタリウムも特別投影があったりしますので、午前午後問わず一定の混雑があります。ただ、大行列で入場できないというほどではなく、入館制限がかかることも稀です。もし落ち着いて見たいなら、長期休み直後(例えば9月1日以降の平日)などは狙い目です。

- GW(ゴールデンウィーク)や連休:ゴールデンウィークは遠方からも来館する人が増えるため、一年でもトップクラスの混雑になります。臨時でイベントが開催されたりもしますので、その時期に行く場合は覚悟しておきましょう。3連休なども、中日が混みやすいです。ただし、川口市立科学館は収容人数が大きいため、多少混んでいても身動きできない程ではないと思います。

- 雨天の日:雨の日や猛暑日は、屋内レジャーとして駆け込み需要があり、思いのほか混むことがあります。特に夏休みの急な雨や台風接近時などは、プールや屋外遊園地を諦めた家族が科学館に流れてくるケースがあります。雨の日特有の足元の悪さなどもあるので、気持ち余裕をもって行動しましょう。

混雑時の過ごし方・工夫

- 時間配分を調整:映像ミュージアムと科学館、両方を一日で見る場合、午前と午後で分けて回るのがおすすめです。例えば、午前中の空いている時間帯に映像ミュージアムの人気コーナー(魔法のじゅうたんやVR系)を体験しておき、昼食後の午後は科学館へ移動して遊ぶ、といった具合です。科学館の展示室は広いので多少人が多くても分散しますし、プラネタリウムに入れば座ってゆったり鑑賞できます。一方、映像ミュージアムは体験がメインゆえ、人が多いと順番待ちが発生しがちなので、できれば朝一番に攻略すると待ち時間なくスムーズです。

- 先に整理券を押さえる:場合によっては、プラネタリウムや科学館のイベントで整理券が配布されることがあります。例えばサイエンスショーの座席確保や、工作教室の材料配布などです。入口や受付で情報をチェックし、必要なら早めに整理券をもらっておきましょう。プラネタリウムは定員160名なのでまず満席になることは少ないですが、連休中などまれに満席になったケースもあります(特に話題の番組初日など)。心配なら午前中にその日の希望回のチケットを購入しておくと安心です。

- 人気展示は空いている時に:映像ミュージアムでは、一部の体験はスタッフ対応が必要で、混雑時には待ち列ができます。例えばアナウンサー体験ブースは1回に入れる人数が限られるため、他の人がやっている間は外で待つ必要があります。またVRワンダースタジオも順番に入れ替えでの体験です。こうしたコーナーは、場内を一巡して様子を見つつ、空いているタイミングを狙って行うと効率的です。一度に集中せず「あの体験は今混んでるから後で来よう」と柔軟に動きましょう。幸い展示はフロア内で近接しているので、待ち時間は他の装置で遊んでいればあっという間です。

- ランチタイムをずらす:お昼時、12~13時台は館内の休憩室やレストランが混雑しがちです。小さい子はお腹が空くと機嫌も悪くなるので難しいですが、もし余裕があれば11時台に早めランチを取ってしまうか、逆に14時頃まで遊んで遅めランチにするなど、時間をずらすのも手です。特にコミュニティールームでお弁当を食べる場合、12時ちょうどは席の奪い合いになることもあります。11:30頃に切り上げて先に場所を確保するとスムーズです。

- 平日利用のメリット:未就学児を連れて行くなら、平日の午前中はかなり空いていて穴場です。近隣の幼稚園・保育園が団体で来館することもありますが、それでも土日よりはゆとりがあります。科学館は毎週月曜が休館日なので注意が必要ですが(月曜が祝日の場合は翌平日休み)、火~金の平日はおすすめです。ただ、平日は逆に一部体験コーナーが休止の場合もある(映像ミュージアムで土日限定のものがあったという口コミあり)ので、「これ目当て!」がある場合は事前に公式情報を確認しておきましょう。

- 学校団体の動向:平日昼間は、小中学校の社会科見学や遠足で利用されるケースがあります。例えば春の遠足シーズンや秋の校外学習シーズンなど、午前中に制服姿の子どもたちが団体で来ていることがあります。団体がいると、一時的に展示室が賑やかになったり順番待ちが発生しますが、多くは昼食を取った後に帰っていきます。ですので、もし学校団体と鉢合わせた場合は、少し時間をずらしてプラネタリウムを先に観たり別フロアを見学するなどすると良いでしょう。団体が退出すればまた静かになります。

心構えと裏技

- 子どものペースを尊重: 混んでいようが空いていようが、子どもが楽しむには自分のペースが大事です。あれもこれもと急かして詰め込むより、好きな展示に時間をかけて納得するまで遊ばせてあげましょう。時間が足りなければまた来ればいいくらいの気持ちでいると、親も余裕が生まれます。科学館・映像ミュージアムともにリピートしやすい料金なので、「今日は半分だけ、また今度続きを見ようね」でもOKです。事実、地元の家族は何度も通って全制覇する方もいるようです。

- 混雑を避ける裏技日: 比較的空いている狙い目日は、イベントの谷間や天候微妙な平日です。例えば企画展の切り替え時期(旧企画展終了~新企画展開始前の週など)は人が少なめ。また、関東地方の**学校行事日(運動会の日や埼玉県民の日)**は地域によって学校休みですが他地域は平日なので、ばらつきのある平日は狙い目です。埼玉県民の日(11/14前後)は県内の子どもは休みなので混むかと思いきや、遠出する人が多いのか科学館はそれほどでもなかったという話も。逆に都内の学校の創立記念日などでぽつんと休日になっている平日は、他が通常授業なので穴場だったりします。こうしたカレンダー事情をうまく利用するのも上級者テクです。

- チケット購入の待ち時間: 科学館・映像ミュージアムとも券売機での購入となりますが、複数台あるのでそれほど並ばず買えます。混雑日に限り、券売機に列ができることもありますが、スタッフが案内してスムーズに捌いています。もし混んでいたら映像ミュージアム側(または逆)の券売機でも双方のチケットが買えるので、空いている方を使うとよいです。なお現金の他、電子マネー等に対応している場合もあるので小銭が足りなくても心配ありません。

以上を心に留めておけば、多少人が多い日でもそこまでイライラせず楽しめるでしょう。「混雑もまたイベントの一部」くらいの寛容な気持ちでいれば、お子さんも笑顔で過ごせます。もし人混みに疲れたら無理せず、早めに切り上げて帰る勇気も必要です。また空いている季節に改めて行ってみると、新たな発見があったりもしますので、ぜひ何度でも足を運んでください。

季節ごとのイベント・限定企画もチェック!

年間を通じて楽しめる両施設ですが、季節ごとの特別イベントや企画も見逃せません。その時期ならではの楽しみ方があるので、訪問前にぜひ公式サイトやパンフレットで情報収集してみましょう。この章では季節ごとの主なイベントや行事をまとめます。

春(3~5月)

春は新年度が始まり、科学館・映像ミュージアムともに新しい企画展やプログラムがスタートする時期です。

- 春の企画展:映像ミュージアムでは毎年春(4月頃)に大型の企画展が開幕します。2025年は「おかあさんといっしょ展」が4月から始まりましたし、過去には人気アニメ作品の周年記念展などがこの時期に開催されています。春休み~ゴールデンウィークにかけては家族で賑わいますので、最新の展示内容をチェックしましょう。

- 春休みイベント:3月下旬~4月初旬の春休み期間には、科学館で子ども向けの工作教室が増設されたり、プラネタリウムで春の星空解説特集が組まれたりします。また4月上旬には桜の季節にちなんで、夜桜観望会(満月と桜を見る会)など屋上イベントが企画されることもあります。

- ゴールデンウィーク:5月の連休中は、科学館まつりや映像関連のワークショップ祭りが開かれることがあり、とても賑やかです。過去には、ゴールデンウィーク限定で科学館前にミニ移動天文台を出して昼間に太陽を観察するサービスがあったり、映像ホールで子ども映画の特別上映が行われた年もありました。GWは混雑しますが、そのぶんイベントも盛り沢山なので、思い切って参加してみるのも良いでしょう。

夏(6~8月)

子どもたちにとって一番の長期休みである夏休みシーズンは、両施設が一年で最も活気づく季節です。暑い夏でも屋内なので快適に過ごせる点もあり、多くのファミリーで賑わいます。

- 夏休み特別企画:科学館では7月中旬から8月いっぱいにかけて「夏休み科学教室」や自由研究応援イベントが開催されます。例えば毎週異なるテーマの実験教室(事前申込制)が行われたり、自由研究の題材紹介コーナーが設けられたりします。人気なのは**「夏休み工作ひろば」**的なイベントで、予約不要で簡単な科学工作を体験できるブースが連日出現したりします。これらはホームページのイベントカレンダーにまとめられているので要チェックです。混み合う場合は当日整理券が出ることもあるので、朝イチで情報収集しましょう。

- 映像ミュージアム夏の企画展:映像ミュージアムでも7~8月は子ども向けの企画展が展開されることが多いです。2018年には「遊ぶ!ゲーム展」というゲーム体験企画展が夏休みに行われ、レトロゲームから最新VRゲームまで遊べる内容で大人気でした。2021年も「スーパー戦隊ヒストリー展」が7~夏に開催され、親子連れで賑わいました。このように、夏休み期間は子どもの興味を惹くエンタメ性の高い企画が多いので、ファンの方は見逃せません。

- ワークショップ祭り:映像ミュージアムの夏休みプログラムとして、7月下旬から8月末にかけては集中ワークショップが目白押しです。前述の通り、ジュニアムービーワークショップの特別編や、月替わりのマンスリーワークショップ特別版など、平日にもイベントが投入されます。夏休みだけのスペシャルワークショップ(例えば「ドローン空撮体験」や「特殊メイクに挑戦」などユニークな企画が出ることも)もあり、募集開始後すぐ埋まる人気ぶりです。興味があれば早期に申し込みしましょう。

- 星空イベント:夏は天候が安定し星空観望にも適しています。科学館の夜間観望会では、夏休み期間は毎週のように開催日が増やされたり、ペルセウス座流星群(毎年8月12~13日頃ピーク)の観察会が臨時開催されたりします。子ども天文教室も夏休み恒例で、昼間に望遠鏡工作や星座の学習をして夜に観察するプログラムが実施されます。夏休みは夜更かしできる絶好の機会なので、ぜひ星空観察にチャレンジしてほしいです。

- 混雑対策:先に混雑の項でも触れましたが、夏休みは平日でも人出が多めです。ただ、施設規模に対して爆発的に人が押し寄せるわけではないので、通常の週末程度と考えて大丈夫です。むしろ「どこ行っても混んでる夏休み」の中で、比較的ゆったり楽しめる穴場と言えるでしょう。暑い屋外より空調の効いた館内で過ごす方が親子ともに快適なので、夏は本当におすすめです。適宜水分補給しつつ、長時間遊んでいても熱中症の心配が少ないのはありがたいですね。

秋(9~11月)

秋は行楽シーズンですが、科学館・映像ミュージアムにとっては比較的落ち着いた時期とも言えます。しかしながら、天文ファンにとって秋は空気が澄んで星がきれいに見えるシーズンであり、映像分野でも文化の秋ということで映画祭などが開催されるタイミングでもあります。

- 秋の企画展:映像ミュージアムでは、秋にも新たな企画展が始まることがあります。例えば2024年10月には「仮面ライダー×自然のチカラ展」が開催されました。また以前にはハロウィンシーズンに合わせた少しホラー要素のある漫画原作展(「絶叫学級展」)が開かれたこともあります。秋の企画展は9月中旬~10月にかけて始まり、年末まで続くパターンが多いです。内容はその年によって様々ですが、10月は「芸術の秋」に関連した映像アート的な展示になることもあり、家族はもちろん大人のみでも楽しめる深いテーマも出てきます。

- SKIPシティ国際Dシネマ映画祭:これは映像ミュージアムではなく同敷地内の映像ホールでのイベントですが、毎年7月中旬~下旬に開催される国際映画祭があり、近年はコロナの影響などでオンライン化もされましたが2025年には再びリアル会場での上映も期待されています。子ども向けの映画上映やワークショップも企画されるので、映画好きファミリーはチェックしましょう。夏の話ですが、秋にもその映画祭受賞作の特別上映会などが行われる場合があります。

- 科学館の日常イベント:秋は科学館にとって展示入れ替えや機器メンテナンスの季節でもあります。9月に特別整理期間として休館日が設けられることがあるので、9月後半に行く予定の方は事前に開館日を確認してください(例年9月に数日間メンテナンス休館があります)。イベント面では、毎年**10月頃に「科学の祭典 川口大会」**が開催されます。これは科学館とは別の市民ホール等で行われる科学イベントですが、科学館スタッフも参加して実験ブースを出すため、その週末は科学館本体は少し手薄になるかも? ただ通常営業していますので大丈夫です。ハロウィン時期にちなんだ特別実験ショー(カボチャランタンを使った化学反応など)をやることもあり、季節感を出しています。

- 天文イベント:秋は中秋の名月があります。科学館ではお月見観察会を例年実施しており、望遠鏡で月を見ながらお団子を…とはいきませんが、秋ならではの綺麗な月を楽しめます。2023年10月には「晩秋の月観望会」が行われました。また11月には**埼玉県民の日(11/14)**があり、この日に合わせて夜の特別投影や観望会が無料開放される場合もあります。さらに、11月中旬はしし座流星群などもありますが、こちらは近年活動が小さいため観望会は不定期です。秋の星座解説では神話色の強いロマンチックな話が多く、お子さんが星座に興味を持つ良い機会です。

- 混雑状況:秋(特に9~11月前半)は比較的空いています。学校行事で忙しい時期なので、土日でも家族客が少し減る印象です。実際、10月の三連休の最終日に行った方の口コミでは「14時頃でもほぼ貸切状態で映像体験を楽しめた」とのこと。狙い目かもしれません。ただし11月下旬~12月初旬になると、また学校が終わった学生さん達(中高生グループなど)が平日に来ることもあります。全体としてはゆったり過ごせるので、静かにじっくり見学したいなら秋はおすすめです。気候も良いので、外の広場で休憩するにも最適です。

冬(12~2月)

冬は年末年始の休館日を挟みつつ、プラネタリウムや屋外観測で冬の星座が輝きを増す時期です。寒い季節ほど屋内施設の有り難みを感じるでしょう。

- 年末年始:科学館・映像ミュージアムともに12月29日~1月3日は休館となりますので注意してください。クリスマス前の12月中旬くらいまでは通常通り開館しています。クリスマスにちなんだプラネタリウムイベント(クリスマスソングと星空のコラボ上映など)が行われる年もあります。また年明けは1月4日頃から開館しますが、正月明け最初の土日あたりはまだ帰省ムードで比較的空いています。逆に成人の日の連休になるとまた家族連れが動き出す感じです。

- 冬の企画展:映像ミュージアムでは、1~2月にかけて企画展の切り替え時期が来ることが多いです。例えば2024年1月にはAIをテーマにした「AIのアイ展」がスタートし話題になりました。2022年末から2023年初にかけては「ちびまる子ちゃん展」が行われ、幅広い世代で賑わいました。このように、お正月シーズンにもファミリー向け企画展が開催されるので、冬休みのお出かけ先としてピッタリです。空いていることが多いので、ゆっくり展示を楽しめますよ。

- 冬休みイベント:冬休み期間(12月後半~1月初旬)は短いですが、科学館でお正月特別実験などが企画されます。過去には、鏡開きの日にちなんで「お餅の科学」的な実験ショーがあったり、凧揚げ工作をして正月遊びと科学をコラボした教室が開かれたりしました。また1月には天文講演会が行われる年もあり、大人向けに有名天文学者を招いたトークイベントが開催されることも。子連れの場合は難しいですが、興味のある方はチェックしてみてください。

- 冬の星空:冬の星座は一年で最も華やかで、プラネタリウムでもオリオン座やシリウスの輝きを存分に紹介してくれます。川口市は都会ですが、よく晴れた冷たい夜には肉眼でも明るい星が見えます。プラネタリウムで学んだ星座を、帰り道に親子で探してみるのも楽しいでしょう。科学館の天文台では、12月~2月は夜間観望会がやや休止気味になることがあります(寒さと天候の問題で)。ただ、1月~2月にかけて冬の星座観察会や月食・日食等の特別天体現象に合わせたイベントがある場合は、実施されます。2022年11月には皆既月食時に観望会が行われ、SNSでも話題になりました。次の注目は2025年9月の皆既月食や、2023年10月の部分日食などでしょうか(時期が来たらぜひチェックを)。

- 寒さ対策:館内は暖房が効いていますが、プラネタリウムは広い空間なので上映中は少しひんやり感じる方もいるかもしれません。上着やブランケットを持ち込んで膝にかけると快適です。屋上天文台は屋外なので完全防寒必須です(ダウンコート・手袋・ニット帽くらいして丁度良いくらい寒いです)。小さな子は無理せず、暖かい屋内からモニター越しに太陽を見るくらいが良いでしょう。

- 混雑状況:冬は一年で一番空いている季節です。特に2月などは穴場で、休日でも来館者は少なめです。理由として、インフルエンザ流行等で外出控えがちになること、受験シーズンでお兄さんお姉さんが来なくなることなどが挙げられます。そのため、ゆったり見学したいなら冬が断然おすすめです。逆に言えば、イベント数は他季節より少なめ(定例のものは行われます)ですが、常設展示だけでも十分楽しめますし、何より人混みストレスがないのは魅力です。雪の日以外なら交通も問題なく行けますし、意外と冬の科学館って狙い目ですよ。

以上、季節ごとのイベントや見どころを駆け足で紹介しました。いずれにせよ、最新情報は公式サイトやSNSで必ず確認しましょう。行く直前にチェックすることで、「今日は特別にこんなイベントが!」というのを逃さずに済みます。科学館も映像ミュージアムもTwitter(現X)やFacebookで情報発信していますし、埼玉県や川口市の広報にも情報が載ることがあります。

モデルプラン:家族で1日満喫!おすすめ滞在スケジュール

最後に、実際に未就学児~小学生連れのファミリーがSKIPシティ映像ミュージアムと川口市立科学館を丸一日楽しむモデルプランをご提案します。お子さんの年齢や興味に合わせてアレンジしていただければと思いますが、一例として参考にしてください。ここでは日曜日に訪れることを想定し、両施設をじっくり回るスケジュールです。

9:20 JR川口駅からバス出発

日曜日で道路も比較的空いている朝、川口駅東口発9:10台のバスに乗車。9:20過ぎに「川口市立高校」バス停に到着します。徒歩5分ほどでSKIPシティに着きました。もしお車なら9:15頃に駐車場到着を目指しましょう(駐車場はまだガラガラです)。

9:30 川口市立科学館に入館(朝一で科学展示室へ)

開館時間の9:30に合わせてまず川口市立科学館からスタートします。朝イチなら展示室も空いており、スタッフさんの「おはようございます!」の声に迎えられて気持ちよく見学開始。小学生の兄はさっそくボール転がし装置に一直線、幼稚園の妹はピカピカ光る光ゾーンに引き寄せられました。親は2人を見守りつつ、順番に付き添って遊びます。

10:00 ミニ実験ショーを鑑賞

10時になり、本日のミニ実験ショーがスタート。運良く「空気砲」の実演でした。スタッフさんが大きな筒から輪っか状の白煙を発射し、子ども達は手を伸ばして触ろうと大興奮。「どうして輪っかになるの?」という解説にみんな興味津々です。10分程度のショーなので、小さな妹も最後まで集中して見られました。

10:15 科学展示室で引き続き遊ぶ

ショー終了後も展示室で自由探索を続けます。兄妹2人でパラボラ電話で「もしもし!」と遊んだり、水圧砲で水の玉を飛ばして競争したり。親も一緒になってキャッキャと遊びました。親が個人的に気になっていた磁石の展示やジオラマもゆっくり観察。インストラクターさんに声をかけられ、摩擦の話で盛り上がりました。

11:00 鉄道模型の自動運転を見学&手動運転体験

11時になると土日限定の鉄道模型自動運転タイムです。館内アナウンスが流れ、「カタンコトン…」とジオラマ内を列車が走り出しました。兄は釘付けで眺め、妹も「でんしゃだ!」と大喜び。その後、1回100円の手動運転体験にも挑戦。兄が運転士役になり、親子で協力して模型列車を無事駅に停車させることができました!スタッフさんに「上手に止められましたね」と褒められ、兄は得意げです。

11:30 プラネタリウムのチケット購入&科学館を一時退出

科学館の展示はまだ半分ほど見ていない装置もありますが、そろそろ区切りをつけます。11:40からのプラネタリウム回(一般番組)に行く予定なので、受付でプラネタリウムチケットを購入しておきました。ここで一旦科学館を出て、外の新鮮な空気を吸いながら映像ミュージアム側へ歩きます。移動と言っても1~2分です。

11:45 映像ミュージアムに入館&まずは腹ごしらえ

SKIPシティ映像ミュージアムに入館(この時間ならチケット売り場も空いています)。ただ、子ども達は少しお腹が空いてきたようなので、いったん1階のロビーで持参したおにぎりと飲み物で軽く腹ごしらえタイム。コミュニティールームに移動してもよいのですが、映像ミュージアム館内にも飲食可能なロビー席があるのでそちらを利用しました。子ども達は「早く上に行こうよ~」とそわそわしていますが、ここは休憩も兼ねてしっかり食べてもらいます。

12:00 映像ミュージアム2階常設展を見学

小休止の後、エレベーターで2階へ上がり映像ミュージアム展示開始!最初は映像学習ゾーンで、古い映像機器や美術セットに親の方が興奮。「これ昔見たことある!」なんて言いながら子どもに説明します。子ども達は動く映像おもちゃや合成映像に「すごーい!」と夢中。ブルーバックの車にも2人で乗り込み、「おでかけしてるみたい!」と大はしゃぎ。スタッフさんがシャボン玉を飛ばしてくれる演出もあり、合成画面にファンタジックな映像が映り親も感心しました。

12:30 映像ミュージアム3階体験スタジオへ

続いて3階の映像制作ゾーンへ。ここで兄はどうしてもアナウンサー体験がしたいと言うので、先にブースを覗いてみます。ラッキーなことに並んでいる人がおらず、そのまま体験可能でした!兄がお天気キャスター役に挑戦、妹とパパはスタジオ横からモニターを見守ります。最初は緊張気味でしたが、スタッフさんのサポートで何とか原稿を読み終え、合成画面に映る姿に本人もニッコリ。いい経験になったようです。妹もマイクが使いたがったので、隣の歌のお姉さん体験コーナーで一緒に童謡を歌ってあげました。映像に自分たちの姿が映り、手を振って大喜びです。

13:00 飛び入りのワークショップ参加

ちょうどこの日、映像ミュージアムではわくわくワークショップが開催中でした。テーマは「アニメーションを作ろう!」で、予約不要とのこと。3階の一角でスタッフさんが受け付けしていたので、急遽参加することに。子ども達は用紙に思い思いの絵を描き、それをコマ撮りで動かす簡単な体験でしたが、大喜びで取り組みました。自分の描いたキャラがスクリーン上で動いたときは「わー!動いたー!」と歓声が上がります。所要30分ほどで、さくっとアニメ作りを楽しめました。出来上がった作品データはQRコードで後から見られるようにもしてくれて、親も感動です。

13:30 魔法のじゅうたん&VRスタジオ体験

ワークショップを終え、一息ついたところで空飛ぶ魔法のじゅうたんへ移動。ここは人気ですが、見てみると1組だけ待っている状態だったので、並んで順番待ち。5分ほどで順番が来て、家族4人でじゅうたんに乗り込みました。スクリーンに広がる青空と街並み、ふわっと浮くような映像演出に子ども達は「飛んでるー!」と大興奮。パパも「すごいリアルだな」と感心しきりです。写真撮影OKだったので、スタッフさんにお願いして家族全員で空飛ぶ姿を記念撮影してもらいました。

続いて隣の**ワンダースタジオ(360度映像)**にも挑戦。こちらはグループ単位で区切られて入るので、少しだけ待ち時間がありましたが10分程度で入室。暗い円形空間に全方位映像が映し出され、まるで異世界にいるような体験!子ども達はくるくる回って360度の映像を隅々まで見回していました。SFチックな映像だったので、兄は「ゲームの中みたい!」と大興奮、妹は少しびっくりした様子でしたが、「楽しかった!」とニコニコ。これは大人も非日常感に浸れて良かったです。

14:00 映像ミュージアム館内をひと通り満喫&お土産ショップ覗き

3階のその他のコーナー(サウンド体験や編集体験など)も一通り触れて遊びました。2階に戻ってから、見落としていたゾートロープなどの映像原理展示もチェック。兄は解説動画を真剣に見て「なるほどね!」と納得顔。妹は懲りずにもう一回車合成に乗りたがり、最後にもう一度だけ乗せてあげました。

全体をほぼ巡ったので、エントランス付近のミュージアムショップをちらりとのぞきます。映像ミュージアムでは小規模ながらグッズ販売があり、映画やアニメにちなんだお土産が並んでいました。兄はウルトラマン展の図録に興味津々でしたが今回は購入見送り。代わりにポストカードを数枚購入しました(映像機器デザインのかっこいいカードで、兄は部屋に飾るそうです)。妹にはおかあさんといっしょ展の限定シールを。これで2人とも満足です。

14:30 一旦外に出て休憩&周辺散策

映像ミュージアムを出館し、SKIPシティ内の太陽の広場でちょっと休憩。日曜ですが人はまばらで、ベンチに座って午後の暖かい日差しを浴びます。子ども達はワークショップで作った紙を持って走り回ったり、広場のモニュメントで遊んだりしてリフレッシュ。自販機でジュースを買って水分補給もし、「じゃあもう一度科学館に戻ろうか」と声をかけました。

14:45 川口市立科学館に再入場&プラネタリウム鑑賞

再入場スタンプを見せて科学館に戻ります。15:00からのプラネタリウム上映に間に合うよう3階へ直行。日曜15:00の回は「ファミリーアワー・銀河の冒険(仮)」という映像番組でした。子ども向けながらストーリー性のある内容で、大人も楽しめました。上映前の生解説では、その日の夜空に輝く冬の大三角について学芸員さんが教えてくれ、兄は星座板を覗き込みながらメモまで取っていました(後で夜にベランダから確認していましたよ)。妹は真っ暗になる場面で少し不安そうにしましたが、隣で手を握ってあげたら大丈夫でした。美しい星空が映し出されると「きれー…」とつぶやき、後半の物語映像では月を見つけて「あれお月さま?」と興奮気味。約45分間、家族全員で星空旅行を満喫できました。

15:50 科学館1階展示室に戻り見残しを体験

プラネタリウム終了後、もう一度1階の展示室へ。午前中に遊びきれなかった装置を補完します。午後も遅い時間なので朝より空いており、インストラクターさんとマンツーマンでじっくり実験できたりしました。兄は「モーターの仕組み」展示で自転車を漕いで発電する装置にトライし、電気のありがたみを実感(?)。妹は観察ブースでウーパールーパーに夢中になり、「飼いたい~」とせがむ場面も(それはご勘弁を…)。16:20頃までめいっぱい遊んで、ほぼ全展示を網羅しました。

16:30 科学館を出館&ショップでお土産購入

閉館時刻が近づいたので、科学館ともお別れです。最後に出口のミュージアムショップでお土産を少々。科学館の売店には科学グッズや図鑑、プラネタリウム関連商品などが並んでいます。兄は宇宙食のパッケージに興味津々でしたが、「また今度ね」と今日は実験キットを1つ購入(家でできる結晶作りセットです)。妹には星座のシールブックを。リーズナブルな品が多く、親としては助かります。

スタッフの方々に「ありがとうございました~!」と見送られ、科学館を後にしました。

16:45 バスで川口駅へ、または近隣で夕食

16:45頃のバスに乗れば17時前には川口駅に戻れます。この日は家族みんな疲れたので真っ直ぐ帰路につきましたが、もし余力があればSKIPシティ近くで早めの夕食も手です。例えば駐車場に車を置いたまま、徒歩5分のサイゼリヤで夕ご飯を食べてから帰るなど、渋滞を避けるために時間をずらすのもありでしょう。

以上がモデルプランの一例です。朝から夕方までフルに遊んで、子ども達は大満足&帰りの車でぐっすり、なんて展開が目に浮かびます。もちろん、午前中だけ科学館→午後は別の所へ移動といったハーフプランでもOKです。また、逆に2日間に分けてそれぞれじっくり見るのもいいでしょう。実際「1日で回りきれなかったから、また次回来よう」という声も多いです。

大事なのは、家族のペースに合わせること。天気や子どもの体調、興味の持ち方によって、柔軟にスケジュールを調整してください。幸い両施設ともチケットが安価なので、全部見ようと欲張らず「また来ればいいや」と気楽に構えるくらいが丁度よいかもしれません。

家族連れの口コミ視点:ここが良かった!うちの子はこう楽しんだ♪

最後に、実際に家族で訪れた人たちの声や感想を交えながら、家族連れならではの視点で両施設の魅力をまとめてみましょう。施設紹介では触れきれなかったリアルなエピソードも織り交ぜます。

- 「雨の日でも思い切り遊べる!」:屋内施設なので天候関係なく予定が立てられるという点に、多くの保護者が安心感を持っています。「今日は朝から雨。でもSKIPシティなら濡れずに遊べるので助かりました」といった口コミが見られます。特に未就学児は天気に左右される遊び場が多いので、こうした全天候型ミュージアムは貴重です。実際訪れたお母さんのブログでは「梅雨の合間の休日、2人の子を退屈させずに済んで感謝!」と書かれていました。

- 「子どもの『なんで?』が止まらない」:科学館では説明書きをあえて省いているため、子どもが自分で考える機会が増えます。あるお父さんは「普段はゲームばかりの息子が、『何でだと思う?』という問いに真剣に考えて答えようとしていたのが印象的だった」と感想を述べています。映像ミュージアムでも、合成の仕掛けに驚いた子が「どうして空を飛べたの?」と尋ねてきて、親子で仕組みを考えたり調べたりしたというエピソードが紹介されていました。親にとって、子どもの好奇心が刺激される瞬間を見るのは嬉しいものですよね。

- 「幼児から小学生まで年齢差があっても楽しめた」:兄姉と妹弟で年齢差がある場合、遊びの好みも違って困ることがあります。しかしSKIPシティの2施設は幅広い年齢層に対応しているので、「上の子(小4)は編集コーナーに夢中、下の子(年中)はその隣でプロジェクターに手影絵を映して大笑い、どちらも満足してくれて行ってよかった」という声がありました。また「普段小2の息子に合わせることが多いが、年少の娘も科学館では楽しく遊べて助かった」というお母さんのコメントも。展示物が多彩なので、それぞれが好きなものを見つけられるのでしょう。

- 「親のほうがハマりました」:家族で行く場所は子どものため…と思いきや、ここは大人にとっても面白いとの意見が多数あります。例えば30代のあるお父さんは「映像ミュージアムの特撮やゲームの展示が懐かしすぎて、子どもそっちのけで見入ってしまった」と笑います。科学館も同様で、「子どもの頃理科が苦手だったけど、展示を通して改めて学び直せて楽しかった」というお母さんの声が。親が楽しんでいると子どもにもそれが伝わり、家族全体でいい雰囲気になるものです。帰宅後も「あれ面白かったね」「今度調べてみようか」と会話が続くのも素敵ですよね。

- 「コスパ最高、また行きたい」:特筆されるのはコストパフォーマンスの良さです。科学館は子ども100円・大人210円、映像ミュージアムも子ども260円・大人520円という安価さ。とても一日では遊び尽くせない充実度なのにこの値段!?と驚く人が多いです。「都内の大規模ミュージアムにも負けないのに、家族4人でこの価格は有り難い」「下手なテーマパークよりよっぽど安くて楽しめた」といった口コミが見られます。安いからといってクオリティが低いわけではなく、むしろ設備はハイテクできちんと整備されているので満足度が高いわけですね。なので「近いし安いし、月1で行ってもいいくらい」とリピーター宣言する親御さんも。子どもが気に入った展示はまたリピートしたがりますし、企画展も随時変わるので、「じゃあまた行こうか」となりやすいのです。

- 「再入場OKがファミリーに優しい」:お昼時に一旦抜けてご飯に行けるのは、本当に便利だったという声が多々あります。「子どもが騒ぎ出す前に外に出てランチ、落ち着いたらまた戻って続きを見られたのでストレスフリーでした」とのこと。特に小さい子は食事や昼寝のタイミングがありますから、柔軟に出入りできるのは重要です。再入場の方法も簡単で、「手にスタンプを押してもらうだけでよかった」など手軽さも評価されています。都内の施設だと再入場できない所も多いので、この点SKIPシティは子連れ目線で運営してくれていると感じられます。

- 「スタッフの対応が温かい」:家族連れへのホスピタリティにも言及があり、「子どもが転んで泣いたとき、すぐスタッフさんが絆創膏を持ってきてくれた」「わからないことを丁寧に教えてくれたし、安全にもよく目を配ってくれていた」と感謝のコメントが寄せられています。科学館のインストラクターさん達は、子ども目線で話してくれるのが上手で、「うちの子(5歳)は人見知りなのに、ここではお兄さんお姉さんによく話しかけていた」というエピソードもありました。映像ミュージアムもワークショップを担当する若いお姉さん達が明るく子どもに接していたと評判です。親としても安心して任せられる雰囲気です。

- 「家に帰ってからも余韻が…」:訪問した後の子どもの反応もさまざま報告されています。「科学館で星を見て以来、毎晩ベランダで星探しするようになった」「映像ミュージアムでアフレコしてから、録画したアニメを無音で再生して声マネして遊んでいる」など、影響を受けた様子がうかがえます。また、「幼稚園の自由画帳に魔法のじゅうたんに乗った絵を描いていた」「小学生の自由研究で科学館で気に入った実験のレポートを書いていた」という話もあり、いい刺激になっているようです。遊んで終わりではなく、その後の興味に繋がるのは理想的ですね。

総合すると、SKIPシティ映像ミュージアム&川口市立科学館サイエンスワールドは、家族みんなが笑顔になれるスポットとして多くの支持を集めています。実際の口コミにも★5の高評価が目立ち、「もっと早く来ればよかった」「また次の週末にでも行きたい」といったリピーター宣言が溢れています。

まとめ:SKIPシティ映像ミュージアムと科学館で親子の充実時間を!

長文になりましたが、最後に本記事のポイントをまとめます。

SKIPシティ映像ミュージアムと**川口市立科学館(サイエンスワールド)**は、関東に暮らすファミリーにぜひおすすめしたいレジャー施設です。映画・映像制作の世界と、科学・宇宙の世界という一見異なるテーマですが、どちらも「見て・触れて・体験して学べる」共通点があり、子どもの知的好奇心を刺激しながら思い切り遊ぶことができます。

- 施設紹介:映像ミュージアムは日本唯一の体験型映像博物館で、合成映像やアナウンサー体験、VRなど映像制作の裏側を楽しく学べます。科学館サイエンスワールドは40種類の体験装置が並ぶ展示室とプラネタリウム・天文台を備え、科学の不思議を親子で体感できます。

- アクセス:JR川口駅・西川口駅、埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅からバスでアクセス良好。車でも外環道等から15分程度で駐車場あり。

- 見どころ:映像ミュージアムでは空飛ぶ魔法のじゅうたん、ブルーバック合成、アフレコ体験、360度映像など、ここでしかできない貴重な体験が満載。科学館では空気砲や水の実験、パラボラ電話など遊びながら学べる装置に子どもが夢中になります。プラネタリウムの迫力や屋上天文台での星空観察も見逃せません。

- 体験展示:両施設ともインタラクティブな展示が豊富で、ただ見るだけでなく自分で操作して楽しめます。週末には映像制作ワークショップや科学工作教室など参加型イベントも開催されており、深い体験ができます。

- 子ども向けの楽しみ方:未就学児でもカラフルな映像や簡単な実験で楽しめ、小学生ならより踏み込んだ理解やチャレンジができます。子どもの「なぜ?」を大切に、スタッフや親子の対話を通じて学びが広がります。年齢差がある兄弟姉妹でも、それぞれの興味に沿った展示があるので安心です。

- 飲食・休憩:SKIPシティ内にラーメン店やカフェがあり、昼食にも困りません。お弁当持参なら館内の飲食スペースや屋外ベンチで食べられます。再入場自由なので一度外に出てランチや休憩をとってもOK。授乳室やおむつ替え施設も整い、小さな子連れでも快適です。

- 混雑対策:平日は比較的空いており、土日も朝早めの来館やランチ時間の工夫で快適に過ごせます。人気コーナーは空いている時に回る、イベント整理券は早めに確保するなどの工夫も有効。混雑しても人があふれる程ではなく、館内が広いので安心です。

- 季節イベント:季節ごとに企画展や特別イベントが開催され、何度訪れても新鮮です。夏休みはワークショップや科学教室が充実、秋冬は星空観望会や作品展があり、通年で見逃せない催しが盛り沢山です。

- モデルコース:朝から夕方まで両施設を満喫するプランをご紹介しましたが、半日ずつでもOK。子どものペースに合わせつつ科学館と映像ミュージアムをハシゴすれば、一日で2倍の感動体験ができます。

- 口コミ的視点:家族連れの評判は非常に良く、「子どもだけでなく親も楽しめた」「リーズナブルなのに充実度が高い」「また行きたい」という声が多数。子どもの好奇心を育み、親子のコミュニケーションも深まるスポットとして高評価です。

普段なかなか体験できない世界に飛び込んで、親子で笑ったり驚いたりしながら過ごす時間は、何物にも代えがたい宝物になるでしょう。SKIPシティ映像ミュージアムと川口市立科学館サイエンスワールドは、そんな素敵な家族の思い出を作る絶好の舞台です。

ぜひ次のお休みには、ご家族そろってSKIPシティへ足を運んでみてください。映像と科学のわくわくするコラボレーションが、皆さんを待っています。きっとお子さんは目を輝かせ、そしてそれを見る親御さんも笑顔になれるはずです。関東圏のファミリー必見の穴場スポット、SKIPシティ映像ミュージアム&川口市立科学館を、どうぞ思う存分楽しんできてください!子ども達の「また行きたい!」という声が聞こえてくることでしょう。楽しい学びの冒険を、家族で満喫してくださいね。

| 宇味家とオリオン餃子:子連れで楽しむ栃木の餃子店ガイド |

| 子連れで楽しむサッポロさとらんど完全ガイド:春夏秋冬の魅力と観光モデルコース |

| 蓼科高原限定!他では買えない喜ばれるお土産9選 |

| 【最新版】おしゃれ女子が集まる人気の代官山カフェ16選 |

| 駅直結で便利!ヴィ・ド・フランス板橋店で子どもとパン巡り |