科学技術館の楽しみ方 – 親子で科学と遊びを満喫する

東京都千代田区北の丸公園にある科学技術館は、1964年の開館以来、日本の科学技術や産業技術を広く普及・啓発する拠点として親しまれてきた。「子供から大人まで幅広い層が訪れるが、近年は家族や友人同士で来館する人が増えている」と公式サイトでも紹介されており、体験型展示を中心とした参加型の科学館へと常にアップデートされている。本記事では科学技術館の概要や各フロアの魅力、体験プログラム、食事・休憩・アクセス情報をまとめ、特に子どもと一緒に楽しむコツに焦点を当てながら約2万文字で紹介する。科学と遊びを融合したテーマパークのような空間を家族で満喫するためのガイドとして役立ててほしい。

1 科学技術館とは – 歴史とコンセプト

科学技術館は公益財団法人日本科学技術振興財団が設立し、1964年4月に開館した。目的は「現代から近未来の科学技術や産業技術に関する知識を広く国民に普及・啓発すること」であり、設立当初から参加体験型展示を取り入れてきた。館内には20を超える展示室があり、電気・クルマ・建設・鉄・エネルギーなど私たちの暮らしを支える産業技術をテーマに構成されている。外観は1964年の開館当時からほぼ変わらないが、展示室は最新技術を取り入れながら何度も入れ替えを行い、常にアップデートされている。

館内中央には「日本一の大型エレベーター」と呼ばれる人荷用エレベーターがあり、8,100 kgまで運べる容量と124人乗りのサイズを誇る。自動車や機械など大型展示物の搬入に使われるほか、週末や長期休暇には来館者が乗れるイベントも行われており、巨大なエレベーターに乗るという貴重な体験ができる。

主な特徴

- 参加型展示が中心 – ただ展示物を見るだけでなく、ボタンを押したりハンドルを回したりして体験できる展示が多い。運転シミュレーターや巨大しゃぼん玉などは子どもに大人気。

- 常に新しい技術を紹介 – 科学技術の進歩に合わせて展示内容を更新し、最新の産業技術や研究成果を紹介している。そのため、何度訪れても新しい発見がある。

- 屋内施設のため天候に左右されない – 暑さや寒さ、雨を気にせず1日中遊べる。長時間滞在できる休憩スペースやレストランもあり、快適に過ごせることがブログでも評価されている。

2 フロア別の見どころと親子で楽しむポイント

科学技術館は地下1階から地上6階(一部)の構造だが、一般公開されている常設展示は2階から5階に広がっている。以下ではフロア別に主な展示や楽しみ方を紹介する。

2.1 2階 – ものづくりとモータースポーツがテーマ

2階は「ものづくりの部屋」やクルマ・自転車関連の展示が充実しているフロアだ。プログラミングロボットやレーザー加工機を使った体験、車やバイクのシミュレーターなど、子どもが大好きな乗りものや工作に触れられる。

2.1.1 ワクエコモーターランド – 運転シミュレーターでエコドライブを学ぶ

自動車メーカーや関連団体が協力して制作した「ワクエコモーターランド」は、乗用車、バイク、トラックなどの運転をシミュレーターで体験できるエリアだ。大型トラックの運転席に座りアクセルやハンドルを操作しながら道路を走るシミュレーターは子どもにも大人にも人気で、実際の街並みや高速道路の映像が映し出されるため臨場感がある。座席には振動装置があり、路面の揺れを体感できるところも本格的。バイクや普通自動車のシミュレーターもあり、免許がなくても運転気分を味わえる。

シミュレーターコーナーの横には「エコドライブ」を学ぶコーナーがあり、エンジンの仕組みやハイブリッドカーの構造、リサイクルの重要性などを学べる。子ども向けのクイズやゲームが用意されており、環境意識を自然と身に付けられる。

2.1.2 ものづくりの部屋 – レーザークラフトやプログラミング体験

「ものづくりの部屋」は参加者が実際に物を作れるワークショップスペースで、土日を中心にさまざまなメニューが開催されている。ブログ「にゃー子の子育てDiary」によると、レーザー加工機でオリジナル定規を制作するワークショップが人気で、参加費は1,000円、各回10名、対象は小学3年生以上(保護者同伴で小学2年以下も参加可)という。プログラミングロボットの操作体験や3Dスキャナーの展示もあり、子どものものづくりへの関心を高めてくれる。

2.1.3 自転車広場 – 電動自転車を体験

2階には自転車技術を学べる「自転車広場」もある。電動自転車のモーターあり・なしを体験でき、坂道走行の違いを実感できる。普段電動自転車に乗る機会が少ない子どもにとって、モーターの力強さを体感できる貴重な場だ。

2.2 3階 – エネルギーと電気の世界

3階はエネルギーや電気をテーマにした展示が並ぶ。アトミックステーション「ジオ・ラボ」では、化石燃料から自然エネルギー、日本のエネルギー事情、地層処分まで幅広く学べる。展示には模型や映像が多く、地球温暖化や再生可能エネルギーの重要性を理解するきっかけになる。

同じ3階にある「くすりの部屋 – クスリウム」では、薬の歴史や日常生活における薬の役割を紹介している。展示内には、画面のキャラクターをタッチしてウイルスをやっつけるゲームがあり、子どもたちが協力しながら遊んでいる様子がブログでも紹介されている。他にも電気をテーマにした「DENKI FACTORY」では、発電の仕組みを学びながら自転車やハンドルを回して電気を作る体験や、マグネットカーリングなどの遊びも楽しめる。

2.3 4階 – 建設技術と体験型展示

4階は建築や建設技術を学べる「建設館」が中心だ。ブログ記事では、入館してまず4階の免震システムの体験を紹介している。黄いドアが開くと椅子に座り、免震装置がある場合とない場合の揺れの違いを体感できる。横揺れなので小さな子どもでも酔いにくいとのことで、親子で防災について学ぶきっかけになる。

その他にも液状化現象を学ぶ体験展示や、コンクリートの硬さの違いを叩いて確かめる展示があり、建物の基礎や地盤の重要性を楽しく理解できる。クレーン車シミュレーターでは、実際にクレーンを動かし、ボールを運んで的に入れるゲームに挑戦できる。ゲームセンターのような感覚で遊びながら、クレーンの操作技術や重量バランスを学べる。

2.4 5階 – 錯覚と遊びの宝庫

最上階にあたる5階は、錯視や音、光をテーマにした展示が集まる。タイムズクラブの記事によると、ここには大人も子どもも大興奮の体験展示が多数あり、まるでテーマパークのようだと紹介している。特に人気なのが次の展示だ。

2.4.1 巨大しゃぼん玉

「でっかいしゃぼん玉」は大きな円形の台にしゃぼん液がたっぷり張られており、レバーを上げると人がすっぽり入る巨大なシャボン玉があがる体験展示である。膜に息を吹きかけて小さなしゃぼん玉を作ることもでき、4人ほど同時に入れるので兄弟姉妹や友達同士で楽しめる。

2.4.2 ジャンピング・グランプリ

「ジャンピング・グランプリ」は踏み台からジャンプして、瞬間の動きを7つのモニターで多角的に見る展示。ジャンプの瞬間がさまざまな角度から映し出されるので、普段は見ることのできない自分の動作を客観的に観察できる。子どもたちは競争しながら何度も挑戦したくなるようだ。

2.4.3 トリックアート・ジャイロブランコ

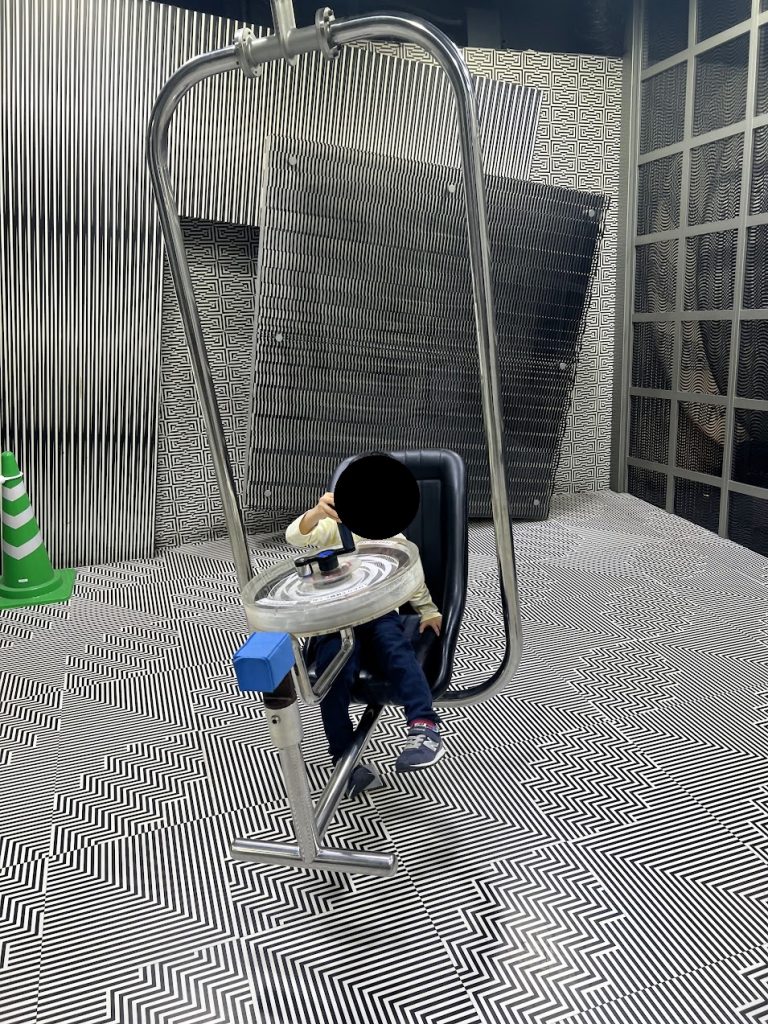

錯覚や錯視を楽しむエリアには、ハンドルを回して遠心力でブランコがクルクル回る「ジャイロ・ブランコ」や、ぐるぐる回る渦巻きを見ていると足元がふらつく「うずまきシリンダー」がある。トリックアートのように傾いて見える部屋もあり、三半規管を刺激する不思議な体験ができる。

2.4.4 水レンズ・竜巻・ベアリングカーリング

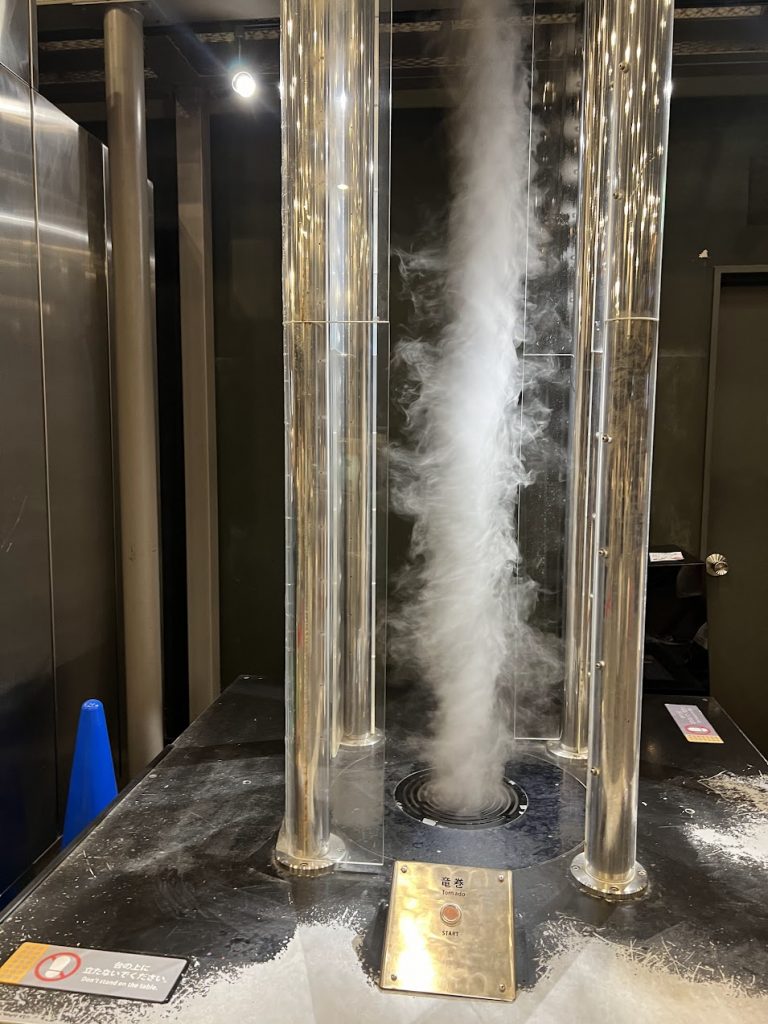

レア展示として、直径60 cmの水が入った巨大レンズ「水レンズ」があり、球体の中を覗くと不思議な世界が広がる。ボタンを押すと白い竜巻が発生する装置では人工的に竜巻を作る様子を観察できる。さらに、ステンレス製の球をてこや滑車を利用した運搬装置で運ぶ「君にも運べる」は巨大なピタゴラスイッチのような展示で、機械要素の原理を体験的に学べる。3階にはベアリングを使ったカーリングゲームもあり、中心の的を目指してストーンを滑らせる。

2.4.5 レーザーアートとサウンド

人の動きとリンクする展示として、5階には光とセンサーで人の動きに合わせて光人間が踊る「レーザーアート」があり、子どもも大人も夢中になる。音をテーマとした「サウンド」エリアでは、犬の鳴き声がする犬小屋や、不思議な錯覚を生む「イリュージョン」展示、回転する渦巻きを見つめる「うずまきシリンダー」などが楽しめる。椅子に仕掛けがあり座ると驚く「堅いおもてなし」などユーモアあふれる展示も好評。

2.5 デジタルドーム「シンラドーム」

4階にはプラネタリウムのようなドーム型シアター「シンラドーム」があり、宇宙や科学に関する映像プログラムが上映される。立体投影プログラムではメガネを着用し、迫力ある映像が楽しめる。座席は62席で予約不要・追加料金不要のため、上映時間に合わせて行ってみよう。

2.6 実験ショーとイベント

科学技術館では毎日、各階で科学実験ショーやライブパフォーマンスが行われている。電気や磁石の実験、空気砲、化学反応など、子どもが科学に興味を持つきっかけとなるプログラムが多数開催されている。プログラムは当日先着順で整理券が配布されることが多いので、見たいショーがある場合は早めに整理券を受け取るのがおすすめだ。

3 子どもと一緒に楽しむためのポイント

科学技術館はテーマパークのように展示数が非常に多く、ブログでは「展示がめちゃめちゃ多くて1日でも回り切れないくらい充実してる」と紹介されている。そのため、効率よく楽しむためのポイントをいくつかまとめておく。

3.1 事前に興味のある展示をチェック

展示は2階から5階まで広がっており、ワークショップや実験ショーは時間が決まっているため、事前に公式サイトでスケジュールを確認し、子どもが興味を持ちそうな展示をピックアップしておくと良い。例えば、乗りもの好きなら2階のシミュレーター系や自転車広場、ものづくり好きならワークショップ、身体を動かしたい子なら5階のジャンピング・グランプリや巨大しゃぼん玉などがおすすめだ。

3.2 整理券やワークショップは早めに申し込み

人気の実験ショーや工作ワークショップは定員があり、ブログでも「各フロアで整理券をとる形なので早めに行って申し込みした方が良い」と助言されている。特に土日や長期休暇は混雑するので、開館直後に整理券を確保しておくのが安心だ。

3.3 休憩と食事の計画

館内には2階・3階・4階の中央ロビーにテーブルと椅子があり、飲料自動販売機も設置されている。お弁当を持参してここで食べる家族も多く、特に小さな子ども連れの場合は外のレストランへ移動する時間を節約できる。地下1階にはカフェ「クルーズ」があり、平日は11:30~13:30ラストオーダー、土日祝は11:30~14:00ラストオーダーと短時間営業だが、軽食やスイーツが楽しめる。4階にはテイクアウト専門の売店もあり、カレーやからあげ弁当などが購入できる。

3.4 再入館制度を活用

科学技術館のチケットは再入館が可能であるとブログで紹介されている。北の丸公園内には芝生広場や遊具のある外遊びエリアもあるため、午前中に館内を見学し、昼食後に公園で遊んでから再び館内へ戻る、といった楽しみ方もできる。近くには重要文化財の旧江戸城清水門もあり、歴史散策も兼ねられる。

3.5 展示にふりがなが付いている

館内の解説パネルは漢字にふりがなが振ってあり、低学年の子どもでも読めるよう工夫されている。英語表記も併記されているため、外国人の観光客やインターナショナルスクールの児童にも利用しやすい。

4 科学技術館の基本情報 – 営業時間・料金・アクセス

4.1 営業時間と休館日

ブログの記事によると、科学技術館の開館時間は午前9時30分から午後4時50分(入館は16時まで)。休館日は原則水曜日(祝日の場合は翌平日)と年末年始(12月28日~1月3日)で、学校の長期休みにあたる繁忙期は水曜日も開館する。

4.2 入館料金

入館料は、ブログに掲載されている2025年時点の情報によると次の通り。

| 区分 | 料金(税込) |

|---|---|

| 大人(18歳以上) | 950円 |

| 65歳以上 | 850円 ※生年月日を証明できる証明書が必要 |

| 中学生・高校生 | 600円 |

| 子ども(4歳以上) | 500円 |

障害者手帳を持つ人や支援学校に在籍する人とその付き添い1名は特別割引が適用され、団体割引(20名以上)も用意されている。支払いは現金のほか、クレジットカードや交通系ICカード(Suica、PASMOなど)が利用可能。

4.3 アクセスと駐車場

科学技術館は皇居の北にある北の丸公園内に位置しており、最寄り駅は東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線の「九段下駅」(出口2)から徒歩約7分。JR中央線・総武線「飯田橋駅」から徒歩約15分ほどで、バス(都営バス「九段下」停留所)も利用できる。駐車場は施設専用のものがなく、公園内の有料駐車場に限りがあるため、公共交通機関の利用が推奨されている。

4.4 設備とサービス

- 授乳室・おむつ替えスペース – 各フロアに授乳室が用意されており、赤ちゃん連れでも安心。おむつ替えシートやベビーベッドが設置されている。

- バリアフリー対応 – エレベーターやスロープが整備され、車いすやベビーカーでも移動しやすい。貸出用の車いすやベビーカーもあり、利用は無料(一部有料)で事前予約が望ましい。

- 再入館OK – チケットは当日に限り再入館が可能。外の公園や周辺のレストランで食事をしてから戻ることができる。

- 施設内ショップ – 4階にはお土産ショップがあり、科学実験キットや書籍、オリジナルグッズが販売されている。工作好きな子へのお土産探しに最適だ。

- レストラン・カフェ – 地下1階「カフェクルーズ」ではビュッフェ形式のランチを提供していたが、現在はカフェスタイルにリニューアルし、軽食やスイーツが楽しめる。地下レストランは一旦館外へ出る必要があり、再入館時にチケットを提示する。

5 イベントと期間限定プログラム

科学技術館では年間を通じて多彩なイベントが開催される。代表的なものには次のようなものがある。

5.1 サイエンス友の会イベント

公式サイトでは、小中学生を対象とした「サイエンス友の会」を運営している。会員は科学技術館の入館が無料になるほか、特別企画展や会員限定の講座に参加できる。毎月、科学工作教室や研究発表会が行われ、科学に興味のある子どもが仲間とともに学び、成果を発表する機会が設けられている。

5.2 夏休み・冬休みの特別展示

夏休みや冬休みには特別展示や大型イベントが開催される。過去には深海調査をテーマにした特別展や、恐竜化石の発掘体験、宇宙船のシミュレーションなど、普段とは異なる学びが提供された。また、屋上ガーデンを使った天体観測会や星空解説イベントもあり、親子で星空の世界を探検することができる。

5.3 科学ライブショー

毎日行われる実験ショーに加え、週末には特別版「科学ライブショー」が開催される。電気と磁石の不思議や化学反応、空気砲など、専門スタッフが目の前で迫力ある実験を行いながら解説してくれる。ブログでは「電気と磁石と力」と「楽しい科学」のショーを見学し、わかりやすい説明で科学に疎い大人でも楽しめたと書かれている。上映プログラムや実験内容は公式サイトに掲載されるので、事前にチェックしておこう。

6 科学技術館周辺での楽しみ方

科学技術館のある北の丸公園は緑豊かな環境で、散歩やピクニックにも最適。周辺には他にも見学できる施設が多数あるので、合わせて訪れるのもおすすめだ。

6.1 北の丸公園・皇居外苑

科学技術館の隣に広がる北の丸公園には芝生広場や遊具があり、科学館で学んだ後に自然の中で体を動かしてリフレッシュできる。公園内では春は桜、秋は紅葉が楽しめる。皇居外苑の旧江戸城清水門は重要文化財で、科学館を訪れたついでに歴史散策もできる。

6.2 国立近代美術館・科学技術振興機構ライブラリー

北の丸公園周辺には国立近代美術館や科学技術振興機構のライブラリーがあり、芸術や研究の資料に触れることができる。科学技術館から徒歩圏内に位置しているため、半日で科学・芸術・自然をまとめて楽しむことが可能だ。

7 モデルコース – 家族での過ごし方例

展示数が多く1日では回り切れないほど充実している科学技術館。ここでは家族で効率よく楽しむためのモデルコースを提案する。

午前:2階と3階で乗りものとエネルギー体験

9:30の開館と同時に入館し、まずは整理券が必要なワークショップや実験ショーに申し込む。次に、2階のワクエコモーターランドで運転シミュレーターを楽しみ、ものづくりの部屋でレーザー定規作りに挑戦。自転車広場で電動自転車を体験したら、3階に移動してエネルギーや薬の展示を巡り、マグネットカーリングや電気を作る体験で遊ぶ。

昼食:休憩所や公園でゆっくり

11時半から13時頃は館内の休憩所やカフェでランチ。お弁当を持参して中央ロビーで食べるか、地下のカフェクルーズや4階売店で軽食を購入する。早めに食事を済ませることで午後の体験に備えられる。

午後:4階と5階を探検

午後は4階の建設館で免震システムや液状化の体験、クレーンシミュレーターに挑戦。次に5階に上がり、巨大しゃぼん玉やジャンピング・グランプリ、トリックアートなどで体を動かして遊ぶ。5階は錯覚体験や光と音の展示が多いため、子どもの好奇心を刺激し続ける。

終盤:シンラドームとショップ

最後に4階へ戻り、シンラドームで宇宙や科学の映像を楽しむ。ゆっくり座って映像を鑑賞できるので、歩き疲れた後の休憩にもぴったりだ。その後、ショップで科学実験キットや図鑑などのお土産を購入して帰路につく。時間に余裕があれば、北の丸公園を散策し旧清水門を見学するのも良いだろう。

8 まとめ – 科学と遊びが融合した学びのテーマパーク

科学技術館は、最新の産業技術や科学を遊びながら学べる学習施設であり、子どもと一緒に1日中楽しめる「屋内テーマパーク」のような場所だ。館内には20以上の展示室があり、巨大しゃぼん玉や運転シミュレーター、免震体験、トリックアートなど、大人も子どもも好奇心をくすぐられる展示が盛りだくさん。ブログ記事では展示が多すぎて1日では回りきれないほどだと語られており、実際に2~3時間では足りないと感じるほど充実している。

参加型展示だけでなく、毎日開催される実験ショーやワークショップ、サイエンス友の会の特別プログラムなど、実際に触れて学べる機会が豊富である。入館料は大人950円・子ども500円と手頃で、再入館も可能なため、公園でのピクニックや周辺散策と組み合わせて充実した一日を過ごせる。屋内施設なので天候の影響を受けず、暑い日や雨の日の外出先としても重宝する。

科学技術館は開館60年を迎えようとしているが、常に展示を更新しながら最新の科学技術を紹介し続けている。大人も子どもも一緒になって科学の不思議を体験し、親子で新しい発見を共有する時間はきっと思い出に残るだろう。北の丸公園の自然や歴史と併せて、ぜひ家族で科学技術館を訪れてみてほしい。

| 【福岡中心】国内で訪れてよかったアフタヌーンティー20選特集 |

| 子連れで満喫!熱海城の遊び方完全ガイド〜家族向け熱海観光スポットを徹底紹介〜 |

| 【実食レポ】子供と一緒に◎「やぶ福」で味わう絶品名古屋めし体験 |

| オンライン映えが消費を刺激!?実際に皆が買った映えアイテムを紹介します |

| 三内丸山遺跡―中高年一人旅で楽しむ縄文文化の旅 |